3.12 《左传》丨群雄渐起,英雄不问出身

作者:杨照

2020-12-22·阅读时长6分钟

大家好,我是杨照,我们继续来读中国传统经典《左传》。

公子小白的第一战

我们读鲁庄公的这一部分的《左传》记录,慢慢地进入到了春秋时代的一场重头戏,就是齐国大乱引发后续的影响。

齐国大乱是因为齐襄公被公孙无知所策动的政变给杀了,这后面影响到的不止是齐国本身,还包括了齐国最重要的邻国鲁国。我们看鲁庄公九年,《春秋》经的经文说:“九年,春,齐人杀无知。”

这个现世报来得这么快。前一年冬十二月,公孙无知才杀了齐襄公,自己当上了齐国的国君,不到三个月的时间,换成公孙无知被杀了。

《左传》解释说:“初,公孙无知虐于雍廪……九年春,雍廪杀无知。”早年公孙无知曾经苛待、虐待过一个齐国的大夫叫雍廪,两个人之间有严重的嫌隙,这下子公孙无知自立为君,这个对于雍廪太不利了,所以雍廪就干脆先下手为强,趁公孙无知刚即位没有防备的时候,权力也还不稳固的时候就杀了他。

齐襄公死了,发动政变把自己拱上国君地位的公孙无知也死了,这下子齐国没国君了。所以经文说“公及齐大夫盟于蔇”,传文只补充说“齐无君也”。所以是临近齐的大国,跟齐关系最密切的鲁国,这个时候出面跟齐国的大夫盟会,暂时代为维持秩序。

接着经文又说:“夏,公伐齐,纳子纠,齐小白入于齐。”奇怪了,不是和齐国大夫才盟会过,为什么鲁庄公随即在夏天的时候就派兵去攻打齐国呢?我们要来看《左传》的解释。

《左传》说:“夏,公伐齐,纳子纠,桓公自莒先入。”这个关键是,逃到莒去的公子小白在齐国没有国君的混乱状况底下,先进入了齐国。这里另外一个《左传》记录上的关键词是“桓公”,桓公自莒先入,意味着公子小白不只回到了齐国,而且这个时候他已经宣布即位,变成了新的国君,这就破坏了鲁庄公原来的打算。

临淄齐国故城遗址殉马坑,现存今山东淄博齐国故城遗址博物馆

所以因为这样,鲁庄公匆忙地动员军队,他要用武力把刚刚回到齐国自立为国君的小白给赶走,把他自己支持的公子纠送进到齐国,取代公子小白来当国君。再看,“秋,师及齐师战于乾时,我师败绩,公丧戎路,传乘而归。秦子、梁子,以公旗辟于下道,是以皆止”。

结果去打齐国,要派兵卫送公子纠进入到齐国,立为齐国的国君。但鲁国出兵的结果是什么,就算齐国刚刚经过大乱,新立的国君公子小白,他能够调度的军队都还是强过于鲁国。

在乾时这个地方两军决战,结果是鲁国大败,“败绩”是记录大败、溃败的正式的用语。败得多惨呢?败到亲自带兵的鲁庄公都失去了他的专用的兵车,不得不换别的车逃走。

这里的“丧”意味着其实是鲁庄公自己抛弃的。鲁国的两位部将叫秦子跟梁子,用鲁庄公的车和鲁庄公的帅旗,故意躲在小路边代替鲁庄公被齐国俘虏了。靠这种很没面子的方法,鲁庄公才得以全身而退回到鲁国。

管仲的逆袭之路

接下来《左传》又记录:“鲍叔帅师来言曰:子纠,亲也,请君讨之;管、召,仇也,请受而甘心焉。乃杀子纠于生窦,召忽死之。管仲请囚,鲍叔受之。”鲍叔牙到鲁国来传达新的齐国国君齐桓公的要求。

《左传》的说法叫做“帅师来言”,也就是鲍叔牙不是用使者的身份来的,他是带着军队来的。因为鲁国才刚刚战败,人家又带着齐国的武力来,这表示根本没有跟鲁国商量,这是要求强制鲁国必须照做。

鲍叔带着武力来,有什么样的要求,第一项要求,因为公子纠是亲人,所以齐桓公不便杀自己的亲人,要鲁国代齐桓公把公子纠给干掉,把他给除掉。第二项要求,公子纠当时带在身边有两个人一起带到鲁国来,一个叫做管夷吾,一个叫做召忽,他们都是跟齐桓公作对的,所以要求把他们押回去。

鲁国在新败之余,人家有用武力相威胁的情况底下,你有什么办法,只好乖乖地照办。就在生窦,帮齐桓公解除了公子纠的威胁,杀了公子纠。召忽依照封建秩序当中的忠君的要求,跟着就自杀了。

可是旁边还有另外一个人管夷吾,管夷吾就是管仲,也就是管子。他没有跟着死,而且他表示愿意回齐国去,你要怎么样罚我,我就让你罚,我愿意回齐国去。鲍叔牙从鲁国人的手里面把管仲接了过去。

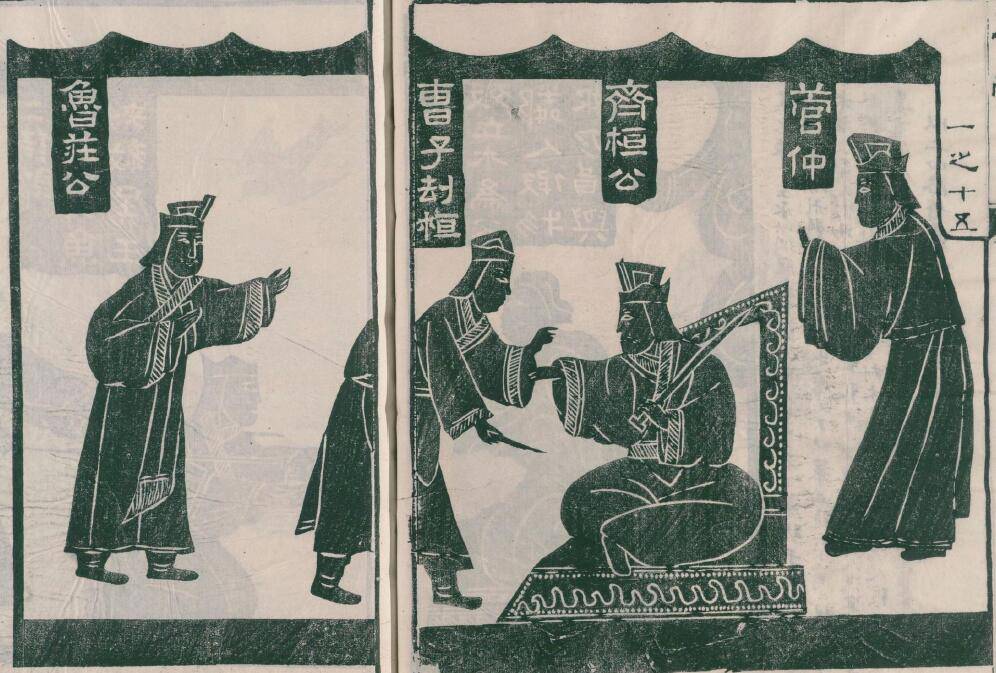

汉画像砖石所表现的鲁庄公、曹刿和齐桓公、管仲,引自清代冯云鹏等辑《金石索》

鲍叔牙举贤不避仇

再下来,《左传》又记录:“及堂阜而税之,归而已告曰:管夷吾治于高傒,使相可也。公从之。”堂阜是地名,在鲁国跟齐国两国的交界,也意味着说才刚刚从鲁过了国界,鲍叔牙就把管仲给释放了。

回到了齐国的国都,鲍叔牙更进一步地就对刚当上国君的齐桓公说:管夷吾这个人了不起,他有治国的能力,治国的能力比在你身边的高傒还要来得强;高傒都当过相,所以管夷吾管仲也可以任命为相。

高傒是当时的齐国的上卿,地位很高,名声也很好。鲍叔牙却评价认为管仲比高傒还要更强,于是齐桓公就接受了鲍叔牙的建议。

这就是齐国霸业的开端,又是以鲁国作为垫背基础的。

丑闻与佳话

这里同时有一段丑闻和一段佳话。丑闻是同时同样追随着公子纠,人家这个人叫召忽,他就按照封建的惯例与君同死。我所忠于的对象被杀了,当然我很自然地就自杀了。

但另外一个人管仲苟且偷生,宁可赌一下说:算了,我就被抓回齐国,看看你们要怎么处置我,再怎么处置我。这当然是个丑闻,但是丑闻后面他的结局是佳话。

佳话的主角那应该是鲍叔牙,因为鲍叔牙有识人之明,又有容人之量。容人之量在哪里?他不只是接纳了管夷吾,这个人用那么不名誉的分方式苟且偷生。

可是鲍叔牙就是看得出来,管夷吾不是一个一般的人。他看到了他的能力,这是他是识人之明,而且他还推荐前一刻才是他们的敌人:

公子小白跟公子纠在抢夺王位的时候,管夷吾是站在帮助公子纠的那一面,这是敌人。敌人又苟且偷生,竟然他推荐这个人,因为他看到他的能力,让他担任比自己更高更重要的位置。鲍叔牙这件事情,他的眼光跟他的气度真的了不起。

“肉食者鄙”

再来往下到了鲁庄公十年,《左传》的第一条记录开头说:“十年,春,齐师伐我,公将战。”就表示一路延续下来,齐国跟鲁国的纷争持续着。这个时候换齐国又派军队来攻打鲁国。尽管前一年秋天才经历了惨败,鲁庄公仍然没有打算求和,准备一战。在他准备一战的时候就出现了另外一个很有趣的人,这个人叫做曹刿。

《左传》说:“曹刿请见,其乡人曰:肉食者谋之,又何间焉?刿曰:肉食者鄙,未能远谋。”为了准备跟齐人打仗的事情,曹刿就去请见鲁庄公。

曹刿是一个什么样的人?后面这两句话为我们解释了,因为他要去见鲁庄公,同乡里面的劝他说不要去,理由是:打仗那是人家有地位的人的事情,你去跟人家搅和什么?

在当时,“肉食者”在《左传》当时的用语并没有轻蔑贬义的意思,这是一个明确的职称,职称是大夫以上有身份有地位,可以不用等到七老八十就可以有资格吃肉的贵族。所以从这句话我们了解,曹刿他甚至连大夫都不是。所以他顶多就是一个士,所以他不是肉食者,他不是贵族,他的地位低,所以乡人们才用这种话去讽刺他,说人家打仗你什么地位,你什么身份,你去管这种大事?

曹刿没有地位,却很有自信,所以他说“肉食者鄙,未能远谋”。那些高高在上的人眼光短浅,看近不看远,能干什么用?经他们这一说,再被《左传》记载下来,“肉食者鄙”才在后来变成了成语,我们今天才会看到,肉食者就觉得是有贬义的。

曹刿没有大夫的地位,却如此看不起大夫,这就不是原来封建秩序的规矩了。还有,他连大夫的地位都没有,却主动去求见国君。这个国君鲁庄公做了什么决定?也真的就见了他,这也是破坏封建秩序非常醒目的现象。我们就在这里看到了春秋时期突破阶级壁垒,用能力取才的新的倾向,只要是对于国家可能有帮助的。

你看鲁庄公很乐意接见根本没有卿跟大夫身份的曹刿。同样,只要对国家可能有帮助,齐桓公也很乐于重用属于原来是敌对阵营的管仲。封建秩序原本也是一套人才的秩序,一个人的价值本来是由他的封建位阶来决定的。

但到了鲁庄公、齐桓公这个时期,国君开始发现,如果拘泥于封建秩序圈围起来的这种人才范围,光是从这个范围里面去选人,往往对于国家不利;不管是要内斗争权,或者是要抵御外侮,或者是要动员扩张,都会需要在原来架构底下不见得能够提供的才能。

相对的,原本架构外围的这些文士武士,在新的环境里面就取得了前所未有的新的自信,也有了新的机会。曹刿他就是这样的一种有新自信的、相对比较底层的士其中的一个代表人物。

他去见鲁庄公,他跟鲁庄公之间会有什么样的对话跟互动呢?我们下次继续告诉大家。

每周一三五

一起重读千年经典

文章作者

杨照

发表文章244篇 获得0个推荐 粉丝364人

著名作家,文学评论家

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里