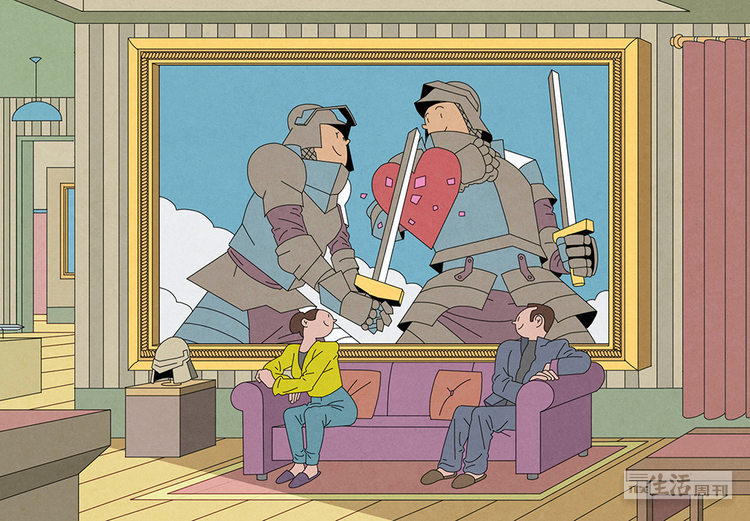

爱,在相仿的对手间

作者:艾江涛

01-21·阅读时长9分钟

“来不及了”的婚姻

“世钧,怎么办?你也不喜欢我,我也——我也不喜欢你。现在已经来不及了吧,你说是不是来不及了?”说来奇怪,在张爱玲的所有小说中,我唯一记得的就是她在第一部长篇小说《十八春》里的这句台词。

当然来不及了,石翠芝说出这句沈世钧没有勇气说出的话时,新婚之夜的两人,就像茫然失措的闯了祸的小孩。两人同是民国时代南京城里的世家子弟,第一面的印象是在世钧哥哥的婚礼上,他们一个拉婚纱,一个捧戒指。可翠芝却看不起世钧,因为她家里人看不起他家。在世钧眼里,翠芝不过是骄纵傲慢的富家小姐。然而,就是这样两个彼此有些讨厌的人,最终走到了一起。人生常常是这样。

张爱玲在1950年写作的《十八春》,来自上海《亦报》的约稿。此前几年,她陷入某种创作困境:1946年仅有电影《不了情》,1947年则有电影《太太万岁》、短篇小说《华丽缘》、中篇小说《郁金香》以及《不了情》改写的小说《多少恨》,1948年、1949年连续两年没有任何新作发表。创作困境,多少与她的处境有关——1949年上海解放后,面对新政权,张爱玲心存犹疑,与“汉奸文人”胡兰成的敏感关系带给她巨大的政治压力,此外,她还将胡兰成所赠财物偿还给了母亲,写剧本的稿酬又用于接济逃亡的胡兰成,生活几近穷困。

多年后,张爱玲在给好友宋琪的信中透露,《十八春》其实是仿照美国普利策奖获奖作家马宽德(J.P. Marquand)的长篇小说《普汉先生》而写。据《普汉先生》的译者邝明艳考证,张爱玲早在香港大学读书期间,便在美国流行的老牌妇女杂志《麦考尔》上读到这部小说最初的连载,后来她还见过作者本人。小说写的是成长于波士顿传统中产阶级家庭的哈里·普汉,在哈佛大学接受正统高等教育期间,与平民子弟比尔·金结为好友。“一战”爆发后,哈里去国外参战,复员后无法与以往的生活轨迹衔接,便在比尔·金介绍下在纽约一家广告公司工作,并在此与独立女性玛文·梅勒斯结识相爱。因父亲去世,哈里回家继承家庭事务,重返世家生活轨道,而玛文不愿放弃在纽约的发展,与哈里渐行渐远。而后哈里另娶世交之女凯为妻,生活琐碎平静。与此同时,比尔·金与凯也擦出火花,但因身世个性与人生理念相去甚远,恋情无疾而终。在多年后的同学聚会上,两对曾经的恋人,只能相对惘然。

张爱玲的仿写,不但将《普汉先生》中波士顿与纽约的双城书写搬到南京与上海,就连“四角恋”的主角也可以一一对应,沈世钧对应于普汉先生,许叔惠对应于比尔·金,顾曼桢对应于玛文·梅勒斯,石翠芝对应于凯,而且将小说中的一些经典对白也原封不动保留下来。到美国后,张爱玲在20世纪60年代,又对这部《十八春》做了真正以“爱”为主题的改写,删去为了迎合当时国内环境,特意在片尾让四个青年一起奔赴支援东北的光明结局。

张爱玲为何对这一故事念兹在兹,仿写不够,还要改写,打动她的是什么呢?我想正是那份爱的惘然,“此情可待成追忆,只是当时已惘然”。张爱玲改写后的《半生缘》,连载于1967年2月至7月的台湾《皇冠》月刊时,用的名字正是《惘然记》。

惘然是人生的常态,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,如果放到青年时的爱恋,那份惘然更加刻骨铭心,就像张爱玲在小说开头所写:“日子过得真快,尤其对于中年以后的人,十年八年都好像是指股间的事。可是对于年轻人,三年五载就可以是一生一世。”

《普汉先生》中,哈里和凯结婚当晚,凯同样说出哈里害怕说出的话:“哈里,我不确定我们是否彼此相爱。如果我们以为彼此相爱却实际上并非如此,是不是很可怕?我的意思是——要是我们只是因为应该结婚而结婚。”哈里只能吻着对方回答:“凯,也许所有人都这个样,也许千百万的人都这样。别担心,一切都会好的。”

面对不确定的爱,甚至像世钧和翠芝那样明知不喜欢对方,他们为何要走入婚姻,走入一段漫长的亲密关系?《半生缘》中,已步入中年的世钧,在一个黄昏,坐在椅子上思考自己的半生,试图剖析自己:“他只记得那时候他正因为曼桢的事情非常痛苦,那就是他父亲去世那一年。也是因为自己想法子排遣,那年夏天他差不多天天到爱咪家去打网球。有一个丁小姐常在一起打网球,现在回想起来,当时和那丁小姐或者也有结婚的可能。此外还有亲戚家的几个女孩子,有一个时期也常常见面,大概也可能和她们之间任何一位结了婚的。事实是只差一点就没有跟翠芝结婚,现在想起来觉得很可笑。”

世钧的剖析,似乎意在说明婚姻的盲目,那时的他,大概还不会想到,青年人的爱也是同样的盲目。有谁愿意否定曾经的热情,有谁不会怀想那在记忆中被不断擦拭美化、闪烁着熠熠光芒的时光碎片呢?有谁知道,所有回忆,不过是怀恋永不可追的年轻时的自己与那段岁月呢?

“回不去了”的爱恋

我一直觉得,《半生缘》相对《十八春》最为精彩的改写,正是世钧与曼桢的重逢。隔着那么多年的时间还有人世悲辛,他们理应有个属于彼此的迸发时刻。在那家吵闹的茶餐厅的过道里,曼桢道:‘世钧。’她的声音也在颤抖。世钧没作声,等着她说下去,自己根本哽住了没法开口。曼桢半晌方道:‘世钧,我们回不去了。’他知道这是真话,听见了也还是一样震动。她的头已经在他肩膀上。他抱着她。”那句“回不去了”,正是来自《普汉先生》。

世钧与曼桢,或者哈里与玛文,为何没能在一起?在《普汉先生》中,一切似乎都是在“无事”状态下发生的,哈里生性懦弱,不能自主,父亲死后他被迫返回波士顿,料理家庭事务;而凯是一个生机勃勃充满野心的独立女性,她不愿意放弃自己的事业与追求,跟随哈里返回波士顿,于是分手。这样的离合际会,几乎每天都在我们身边上演。由于人生追求与规划的不同步而分手,彼此都不愿为对方做出牺牲与让步,这样没有激情的爱,或许正是现代人的爱情。以此来看,多年之后的重逢,玛文的那句“我们回不去了”,多少有点隔靴搔痒,不知所谓。

张爱玲显然不满意这样的处理,她再次调用那个处在新旧交替中的时代经验,为世钧与曼桢的暌违抹上传奇色彩。那时候,两个一起在上海工作、为未来打拼的年轻人,正处在甜蜜的爱情之中。两人吵架的起因是,一起回南京时,世钧的父亲竟发现曼桢很像自己当年流连风月场时遇到的舞女,这个舞女正是靠皮肉生意养活曼桢一家人的姐姐顾曼璐,世钧想让曼桢搬家,暂时断绝与姐姐往来,曼桢则心疼这个为家庭奉献自己的姐姐,愤怒地反唇相讥:“要说不道德,我不知道嫖客跟妓女是谁更不道德!”随后把手上戴的定情戒指摘了下来。没有想到,这次吵架过后,两人再次见面,已是物是人非的十几年后。曼桢不久就被谎称生病的姐姐骗至她的家中。曼璐唆使丈夫强奸了妹妹,又在全家人的合谋下,将她囚禁在家中将近一年,直至曼桢为她的丈夫生下一个孩子。姐姐的变态在于辛酸之后的绝望,无法生育的她,竟想靠妹妹为她生下儿子来挽救自己的婚姻。就在那一年,寻找曼桢无果的世钧,和翠芝结了婚。

这样的悲剧,今天读来虽然传奇,但在那个时代,却并不鲜见。曼桢被囚禁在姐姐家的经历,更可以直接追溯到张爱玲在16岁时被父亲毒打后关在家中半年的惨痛记忆。

以前每读到这一节,总觉扼腕痛惜。可如果掩卷静思,世钧与曼桢真的合拍吗,如果没有这一突如其来的变故,他们之间会幸福吗?回答似乎是:很难。

世钧与曼桢,看似两个独立的现代青年,能够跨越家庭的阶层鸿沟而缔结良缘,实则两人无论在性情还是观念上并不投合。自然,这一切都被掩藏在甜蜜的热恋中。世钧生性懦弱,性格温暾,并没有那种为爱付出的果决。小说中,两人因为叔惠和慕瑾都闹过一些小小的误会,曼桢开玩笑地问:“如果遇到其他人,你会把我抢回来吗?”世钧嗫嚅地回答:“我要把你抢回来。”事实上呢,当曼桢被姐姐囚禁起来,曼璐对他谎称曼桢已和慕瑾结婚搬回六安后,世钧只是懦弱地接受了这一切,从未想过跑去六安一探究竟,把她抢回来。曼桢历经劫难,逃出来后首先写信给他,得知一年不到世钧已经结婚,她才万念俱灰。多年之后,当世钧在灯下读着曼桢别前给他的信——“世钧,我要你知道,这世界上有一个人是永远等着你的,不管是什么时候,不管在什么地方,反正你知道,总有这么个人。”——不知又作何感想?

思想深处,世钧也不像曼桢那样独立自强,在恋爱中,曼桢不惧任何流言,坦然为姐姐辩护,世钧则碍于情面,要求曼桢断绝与姐姐的往来。曼桢其实对此已有认知,小说中写道:“这次和世钧冲突起来,起因虽然是为了姐姐,其实还是因为他的态度不太好,近来总觉得两人思想上有些距离。所以姐姐就是死了,问题也还是不能解决的。”

所谓“回不去”,其实只是曼桢一往情深的告别。对世钧来说,不管他是否承认,翠芝才是最适合他的归宿。爱,当在相仿的对手之间。

也许爱,不过是岁月

许多年前,初恋女友有次忽然对我说:“我感觉你不爱我,因为你的未来规划中没有我。”那时的我大概是愕然的,后来才想到,真正的爱,不正是在热情退却之后,对于生活和未来的点滴规划吗?

我有时想,世钧也许在当时,并没有觉出他对翠芝的爱,那种讨厌多半源自不了解,况且他本来就是一个温暾的人。进入中年的世钧,完全认同翠芝的看法,也认为自己就是天生的温暾水脾气。想到与曼桢的恋情,他似乎都觉得自己当时已表现出超乎寻常的热情,然而“那样的恋爱大概一个人一辈子只能有一回吧?也许一辈子有一回也够了”。看到了吗,这才是真实的世钧,当年和曼桢的恋情,已是他一生热情的顶点,也不过如此。

和翠芝在一起时,世钧才更接近自己的真实状态,就像小说中所写:“他和翠芝单独相处的时候,他们常常喜欢谈到将来婚后的情形,翠芝总希望有一天能够到上海去组织小家庭,住什么样的房子、买什么样的家具、墙壁漆什么颜色,或是用什么花纸,一切都是非常具体的,不像从前和曼桢在一起,想到将来共同的生活,只觉得飘飘然,却不大能够想象是怎样的一个情形。”

翠芝身上有她天真可爱的地方,四个年轻人在南京玩的时候,她对叔惠暗生情愫,两人抛开众人,一起划船吃饭,甚至因为叔惠,她还果断推掉和一鹏的婚约。然而富家小姐出身的她,毋宁说是将自己对外面世界的渴望,投射到了叔惠身上。对出身贫寒的叔惠而言,自尊敏感,门第的差异一直是他和翠芝无法跨越的障碍,于是两人也只能发乎情,止乎礼,相对惘然。

不论是《半生缘》还是《普汉先生》,似乎都在告诉我们,门当户对的恋情才能持久,果真如此吗?

这让我想起几天前和一个年轻朋友的聊天。她和男友都来自城市的殷实家庭。和男友谈了四年恋爱后,两人进入甜蜜的同居生活,未来他们不打算领证也不要孩子。她对“门当户对”的理解非常清晰:“我觉得双方家庭如果物质基础相差很大的话,不见得能够进入一段关系,因为物质基础肯定会影响你的价值观,如果相差悬殊,我们可能在很多观念上就不一致,容易产生各种各样的矛盾。”

相仿的对手,未必一定要来自相仿的门第出身,却一定要有相仿的思想与观念,尤其是他们对于爱情的理解。

在《普汉先生》中,哈里反驳比尔·金关于意义的话,虽然如同马宽德的文风,模糊冗碎,可仍能看出哈里对情感的理解是沉潜于生活的,虽然他总要在作者的强迫下加上那句“也许这就是所有人的生活”。马宽德或许不能想象,很多人只是生活,却并不思考生活。小说中,哈里是这样说的:“我不明白为什么你会觉得好笑。所有两个人一起做的事情,像凯和我,把这些加在一起就有意义。比如孩子们、房子、狗,我们认识的人,我们出去吃饭的时间。当然,有时候凯和我也会吵架,但当你把这些事情加起来,会发现不像单看每件事情时那么糟。我的意思是,也许这就是所有人的生活。”

马宽德笔下“所有两个人一起做的事情”,张爱玲只用了一个词:岁月。世钧和曼桢的重逢,了却两人心中的沟壑,也让他们清醒地意识到:走出门去才是真正的诀别。那一刻,世钧想到:“也许爱不是热情,也不是怀念,不过是岁月,年深月久成了生活的一部分。”

张爱玲写下这些增改的词句那年,她的第二任丈夫赖雅离世。不管是曾经与胡兰成的激情岁月,还是和赖雅的相濡以沫,都已进入岁月深处,她不再有热情,也不再有怀念,她笔下始终难以忘怀的俗世情爱,已成为生活本身。

(本文写作参考邝明艳《张爱玲如何改写?——从〈普汉先生〉到〈十八春〉》一文)

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得0个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里