有哪个中年人,能不带遗憾地处理好父母遗愿?

作者:三联生活周刊(微信公号)

04-08·阅读时长26分钟

文|落白

《比海更深》剧照

不放弃,为弥补心中遗憾

从亲戚们的闲谈中得知,姨爹不愿去医院,既因春节有所忌讳,也是他一贯“抠搜”使然。姨爹从小丧父,寡母带着他改嫁,又在新家庭里生了好几个孩子,他自小生活艰难。好在姨爹心灵手巧,进入国营大厂,跟同为工人的姨妈结了婚,分了房。至今记得,因厂区巨大,姨爹和姨妈一人骑着一辆自行车,带着我和表哥去另一头的澡堂,一路和同事打招呼,到处是爽朗的笑声。

上世纪90年代末期,姨妈和姨爹先后下岗,加起来每月领几百块低保,生活艰难。虽然姨爹勤劳能干,四处打工,慢慢的一个月也能有几千收入,但表哥高中毕业后就不想再读,要找一份好的工作自是不易,姨爹更加舍不得花钱,吃饭经常白饭泡菜打发一下,工厂倒闭前发的劳保服洗到发白也舍不得丢,身体不舒服就总是“扛一扛”。

姨爹去世后,冒着雨雪,姨妈和表哥在郊区公墓匆匆挑了一块墓地。公墓建在山上,越高的越贵,而姨爹的墓地买在山脚,进了大门往台阶上走几步就到。

表哥结婚后,两口子一个卖车,一个在超市打工,带孩子、洗衣做饭全靠姨妈一个人,慢慢熬到小学。有一天,孩子放学了没人接,老师打电话给表哥,表哥又打电话给姨妈,却一直没人接听。赶回家发现姨妈倒在客厅,紧急送进医院,诊断是脑溢血,因昏迷时间过长,医生说即便是做手术,也不能保证不成植物人。

姨爹当年抢救不及时,早已成了深深扎进表哥心底的一根尖刺。面对十几万的医疗费,表哥没有丝毫犹豫,立刻签字做开颅手术。最后姨妈醒过来了,但口不能言,半边身子不能动,在医院一躺就是几个月。表哥表嫂轮流请假看护了几天,不得不请了护工,只能隔三差五抽空去看一眼。

姨妈出事时,母亲正在千里之外为我带孩子。后来赶回去探望时,正碰见护工给姨妈喂粥。为避免姨妈乱动掉下床,护工找了一根绳子,将姨妈能动的那条腿拴在病床栏杆上。护工同时看护着几个病人,为了赶时间,她一勺接着一勺往姨妈嘴里送。姨妈的吞咽功能已经弱化了,一口还来不及咽下去,紧跟着又是一勺。姨妈想闭上嘴,护工就用勺子撬进牙缝。

母亲生怕惹得护工不高兴,只敢委婉地说了两句。护工放慢了速度,没一会儿又快起来,一口粥呛进气管,姨妈咳得喘不上气。母亲实在忍不住,把碗拿了过去慢慢喂。表哥下班后到了医院,母亲本想说说护工的事,但看他满脸疲惫憔悴,话又咽了下去。表哥走后,母亲把护工叫到一边塞了红包,好好叮嘱了一番。告别时,姨妈用能动的那几根手指拉着母亲的衣角一直摩挲。

埋葬,因现实与感情而剪不断理还乱

外人看来,姨爹生前对姨妈挺好,但姨妈更希望自由。在突发脑溢血之前,她曾经向表哥提过,去世之后想一个人回出生地安葬,一个一百多公里外的小村庄。可表哥不想让她和姨爹分开,这样也方便日后祭扫,思前想后,还是将姨妈与姨爹合葬在一处。

《保你平安》剧照

上世纪90年代初,姥爷生病去世。他虽然一辈子在农村,但是老党员,还曾经当过村干部,有很高的觉悟。他留下遗言,不仅要丧事一切从俭,还要严格按照规定火化。然而姥爷辈分高人缘好,前来吊唁的人络绎不绝,劝说不要简葬。舅舅们本就有心大办一场,既因为感情,也因为乡土宗族观念,还想收回此前送出的各种份子钱。

于是按照规矩,在堂屋停尸三天后,舅舅们披麻戴孝,腰间系着草绳,走棺游街。最小的舅舅负责姥爷最后日子的照顾,于是由他摔碎瓦盆,手捧遗像,带着长长的队伍,沿着姥爷常走的路与乡邻族亲做最后的道别。路上不时有人下跪磕头,舅舅们就站成一排跪下去磕头还礼,漫天的纸钱在空中飞舞。

从下午走到天黑,当着现任村干部的面,舅舅们把姥爷放上了一辆拖拉机,突突突开到火葬场。但姥姥坚信入土为安,坚决反对姥爷火化。后半夜,他们又将没有火化的姥爷用板车悄悄拉了回来,埋入早就选好的墓地。对半夜冒出的这座新坟,村干部心知肚明,但也不忍掘坟开棺。一辈子严于律己、追求进步的姥爷,就这样作为“落后分子”土葬了。然而等到姥姥去世时,火葬制度已经非常严格,最终姥姥不得不火化之后,才与姥爷葬在一起。

《入殓师》剧照

《入殓师》剧照

一路之隔,生死观的重构

几十年来,我虽参加过好几场葬礼,但大都是长辈亲朋操持。直到今年春节前夕,父亲摔倒紧急入院,医生诊断脑出血做了开颅手术后,才意识到至亲的离去可能就在一瞬间,各种现实问题也接踵而至。

《东京家族》剧照

《东京家族》剧照

母亲催着问墓地价格,我大概说了说,她吓了一跳,连说不划算。这个价在老家,差不多可以买套房了,她又念叨起我们的几百万房贷,孙子的培训费,将来上大学的学费、买房、结婚……念叨了一会儿说,那就把我烧了,撒到老宅的竹林。

母亲说的竹林,在姥姥家房子的旁边,那里承载的不仅是她的童年,也是我的童年。可姥爷姥姥已经都不在了,房子也早塌了。想到以后她一个人孤零零的在那里,我忍不住泪如雨下,明确反对。母亲赶紧安慰我,说起“人死如灯灭”“一死万事休”那套理论。

生活的艰辛,的确能逼迫着活人生死观迅速转变。小学时有个同学,他说离家二三里的地方就是火葬场,高高的烟囱一冒烟,周边的人就知道,又在烧死人了。隔不多久,灰像雪花一样飘得到处都是,走近了还会落到身上。说了这些事,有些同学就开始躲着他,大人也觉得膈应。

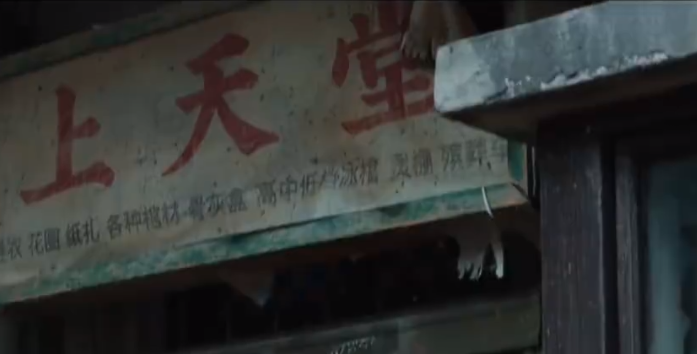

后来我去北方一个城市出差,途经一个山坡上繁华的社区,一楼好些店铺都挂着招牌,卖纸钱、花圈、寿衣。恰逢放学,小孩子穿着校服在前边蹦蹦跳跳,老人们跟在后边,拿着书包喜笑颜开。我好奇地问出租车司机,当地什么风俗,竟允许小区开这类店铺?

排版:布雷克 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5973人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里