*本文为「三联生活周刊」原创内容

以短小精悍闻名的英剧,总能为我们带来惊喜。继《混沌少年时》之后,一部《道格拉斯被取消了》又在网上掀起热议。这其实是一部去年在英国播出的四集迷你剧,却意外在今年被中国剧迷重新挖掘,并口口相传。不到1个月时间,豆瓣上已经有2万人打出9.4高分,被很多人认为是去年错过的一部遗珠。

这部剧由《唐顿庄园》的“老爷”休·博纳维尔和《银河护卫队》的“星云”凯伦·吉兰主演,由《神秘博士》《神探夏洛克》的主力编剧史蒂文·莫法特创作剧本。由于成本不高,场景有限,这部剧表面看上去,似乎只是一个司空见惯的新闻业职场故事。但一集过后,便展现出有趣的反转和高能的戏剧张力,一层层地向我们揭开当下社会愈发复杂的舆论生态,以及愈发隐藏的厌女意识。

文|杨祖占

在欧美,“取消文化”已经流行多年,它指某些名人因为不合时宜的言论或行为,受到群体性的抵制。近几年被取消的对象,就包括了著名作家J.K.罗琳、奥斯卡影帝凯文·史派西等。在这样的环境下,所有名人都变得小心谨慎,生怕自己因为一句不当发言而毁了事业。

这部剧的男主角道格拉斯,是一位资深的新闻主播。从业几十年,报道了许许多多国家大事、社会热点,业内德高望重,观众有口皆碑。然而,就是这样一个家喻户晓的大明星,却在短短的时间里名声扫地,事业走到了尽头。

起因是某天网上出现了一条推文,称道格拉斯在公共场合说了一个极具性别歧视的玩笑。笑话内容一字未提,爆料者也毫无名头,信息来源更是无法查证。照理说,这样的小道消息,不会引起多大的风浪。

《道格拉斯被取消了》剧照

出乎意料的是,道格拉斯的节目搭档麦德琳,用自己的社交账号转发了这条信息。表面上,她像是在维护同事,否定爆料者的说法。但实际结果却是把话题顶成了全网热点。霎那间,危机公关启动,从制作人到经纪人,从搭档到家人,都在想办法压热度,回应舆论。然而,所有的一切都无济于事。道格拉斯最终还是被取消了。而麦德琳取代了他,成为了电视台头牌主持人。麦德琳的转发,到底是好心办坏事,还是有意为之的权力争斗?

几年前,还是电视台新人的她,遭到了职场性骚扰。节目制作人托比,利用面试机会,将她约到酒店房间,试图对她潜规则。而道格拉斯刚好撞见这一幕,本有机会帮她解围,却在最后一刻误以为女主想要通过潜规则上位,最终丢下麦德琳,自己离开。后来,道格拉斯将这个事情化成一个笑话,时常对别人说起——“我第一次遇见她,是在上司的房间。”

这样的笑话被反复提起,导致所有人都相信麦德琳的成功,是通过潜规则换来的。她的公众形象,始终与一种粗俗的性幻想绑定,而与作为新闻记者的专业度无关。

但其实,这个笑话里所暗示的性交易,并没有真的发生。

揭露职场性骚扰、性别歧视的影视剧,这两年拍了不少。国内也出了《新闻女王》《不完美受害人》等相关话题的电视剧。

但这部剧《道格拉斯被取消了》的特别之处在于,它所揭示的性别歧视,不是显性的,而是隐性的,是根植于人们观念深处的刻板印象,是藏在语言习惯中难以被察觉的长久偏见,更是伪装在双关笑话中的恶意冒犯。

自METOO运动暴发以来,欧美的社会环境已经发生了很大的变化,人们对于职场性骚扰的问题愈发关注,对公众人物的性丑闻或者性别歧视言论更是零容忍。但是,环境的改善,只是约束了人们的行为,却无法真正动摇所有人的观念意识。性别歧视并没有消失,而是变得更加隐蔽。正如上野千鹤子在《始于极限》中所说,“我认为,社会变革变的不是真心话,而是原则和场面话,而且能到这一步就已经是极限了。”

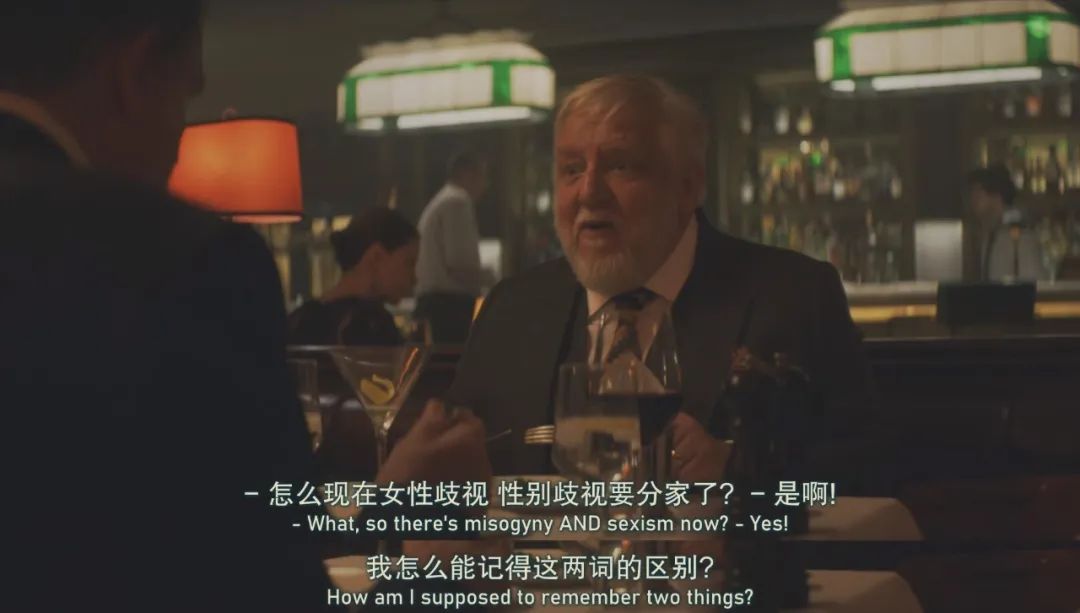

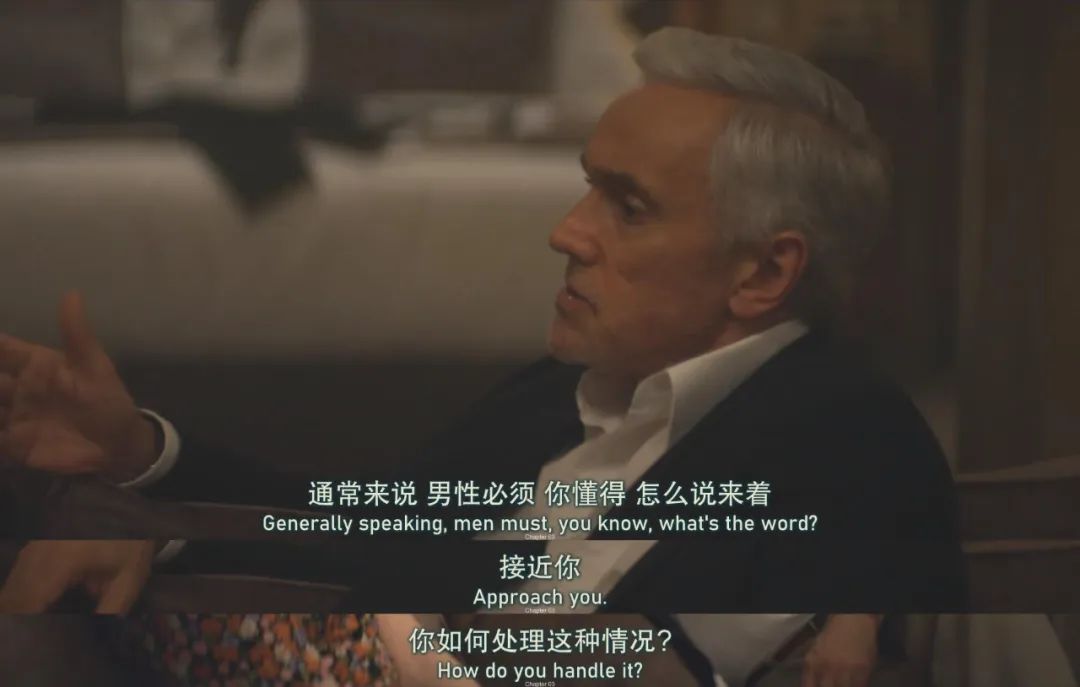

这部剧中的人物,便是最典型的代表。他们身处新闻行业一线,并非不敏感于大环境的改变。恰恰相反,新闻从业者是对自我言行最为严格谨慎的一拨人。道格拉斯就非常有信心地表示,自己每次讲笑话前,都会检查现场有没有摄像头。制作人托比,每次都能迅速察觉发言的模糊性,进而补上一番自我澄清的话术。他们同样是最擅长巧言令色的一群人。当道格拉斯被女儿质问那个“厌女笑话”究竟是什么,他要先解释一下厌女与性别歧视的区别。当托比进行危机公关时,想到的法子是找一个喜剧写手,编一个“足够性别歧视但又不能过于性别歧视”的笑话,必须恰到好处地介于“冒犯女性”和“迷人性感”之间。而这个喜剧写手,最爱玩弄的是下三滥的谐音梗,当他开黄腔冒犯到女性时,总能自鸣得意地撇清自己的关系,将责任甩给自动联想的听众。

笑话的冒犯边界,是这部剧聚焦的争议点,也是现实中难以形成共识的问题。近几年,因为冒犯而翻车的喜剧明星不在少数。前年的《一年一度喜剧大赛》第二季中,一部喜剧作品《男友来了》被指出充满了对游戏玩家的偏见和刻板印象,遭到玩家们的谩骂。李诞也曾因为因为一则内衣广告文案,被指责含有性别歧视。不只是喜剧明星,张译、吴京等演员也曾被翻出过去在综艺节目中的不当言行,受到舆论质疑。

《道格拉斯被取消了》的犀利之处便在此。它硬要闯入这个舆论纷争战场,拨开模糊混沌的语义迷雾,找到那些隐蔽在文字艺术和体面形象背后的偏见。

道格拉斯确实与托比不一样,没有实施潜规则,侵犯女性,也会在察觉女性受害时主动伸出援手。但最终,还是下意识地认为麦德琳是自愿选择此道。这种自然而然的下意识,正是源于他思维观念中根深蒂固的性别歧视。

道格拉斯后来说的笑话,并没有包含任何不雅的词汇。但在他的讲述下,模糊的暗示却能引发男性群体明确的联想,并会心一笑。麦德琳一针见血地指出,这不是笑话,而是一个故事。它不断地被讲述,加固了听者的印象。即便没有人真正亲眼看到事情的发生,却依然通过模棱两可的笑话,相信了这个“事实”。这个笑话,其实一个厌女度极高的黄谣。

这也是为什么,麦德琳费尽心思揭露并报复的对象,不是真正实施性骚扰的制作人托比,而是沉默的帮凶道格拉斯。因为这样的男性帮凶在社会中更普遍更不易察觉,他们共同组成了维护父权制结构的大多数,是纵容托比这样的性骚扰者存在的稳固力量。

《道格拉斯被取消了》虽然只有短短四集,但剧情的发展却是一波三折,反转不断。编剧莫法特本身就是擅长叙事诡计的高手。他巧妙地铺垫细节,设计对话,切换叙事线,将一个拥有大量台词,却只有少数固定场景的职场故事,讲述得引人入胜。

不过相比成熟的编剧技巧,这部剧更为抢眼的是它反套路的创作思路。这个故事,集结了“取消文化”“职场性骚扰”“造黄谣”“新闻真相”等当下最泛滥的几大议题,却在每一部分上都做出了更新颖的探索。

比如,这部剧有爽快的女性复仇情节,却又让女主展现出一点“政治不正确”的黑暗面。麦德琳费劲心机将道格拉斯拉下马,并非为了实现某种公道,而是为了实现自己上位的野心。无论是对舆论的利用,还是对同事的情绪操控,都成了她进行权力角逐的工具。她最后成功替代了道格拉斯的位置,也不过是以女性身份转变了权力关系,并不意味着彻底解决行业背后的结构性困境。正如她最后在采访中承认,这是她个人的成功,而不是女性群体的胜利。

实际上,道格拉斯最终被取消,也不是因为他的厌女笑话,而是因为在处理危机公关时,被工作人员拍下的一段对新闻专业的不当言论。这段视频中,他没有曝出性别歧视言论,而是以一个虚伪的精英姿态,冒犯了广大观众。

自始至终,道格拉斯关于性别歧视的笑话内容都没有公开。这既是出于麦德琳的自我保护,也是因为那个笑话即便被曝出,恐怕也不一定会让道格拉斯倒台。因为我们都知道,这个笑话无法被证实,也难以被证伪。

如果从公众的角度来看,整个过程只是因为一个小号无凭无据的爆料,让网络舆论产生了多米诺骨牌的效应,一点点摧毁了道格拉斯在新闻业里的名望与地位。这样的结果,似乎显得有些荒谬。

取消文化的初衷,本是为了保护弱势群体。利用公众舆论的力量,对权力上位者的歧视言论或行为劣迹,进行一定的惩罚与震慑。但近几年,随着取消运动的愈发频繁,这种现象也开始遭到不少质疑与批评。有人认为,这种取消文化限制了言论自由,只因为一些不受欢迎的言论,便否定了对方的行业价值,是不公平的。在一部分人看来,这样的取消文化代表的只是一种“暴民的正义”,而不是一种“理性的正义”。

在这种趋势下,这部剧也抛弃了过去带有鲜明立场的创作理念,旨在对取消文化、女性主义、新闻理想等问题的多面性进行复杂的呈现与反思。它既肯定了取消文化改变职场环境产生的积极意义,也没有回避舆论盲目跟风造成的误伤可能。它既批判了男性群体愈发隐蔽的厌女倾向,又与标准的女性主义叙事保持了距离。既书写了麦德琳作为记者,诱导道格拉斯说出真心话的职业光辉,却又对新闻真相公诸于世不抱希望。

看起来,这种处理有一点立场上的模糊和迟疑。但好在,整部剧的呈现完整而自洽,人物塑造丰满而真实,也因此可以留给我们更多的品读与余思。刘瑜曾在一篇书评《诸善之间》里写道:“困惑和迟疑并不是坏事——当人人争当杀气腾腾的真理代言人时,迟疑则是一种智性的成熟。”这或许也是本剧能够得到如此高分的原因——在今天这个分歧越来越多的时代,我们希望看到更多的复杂与微妙。

排版:初初 / 审核:雅婷

本文为原创内容,版权归「三联生活周刊」所有。欢迎文末分享、点赞、在看三连!未经许可,严禁复制、转载、篡改或再发布。