“我是普通人,怎样才能读懂哲学?”

作者:三联生活周刊(微信公号)

05-17·阅读时长8分钟

5月19日19:30

姜宇辉×夏莹

在哲学家鲍德里亚的理论中,我们生活在一个仿真的世界,真实正在消失。

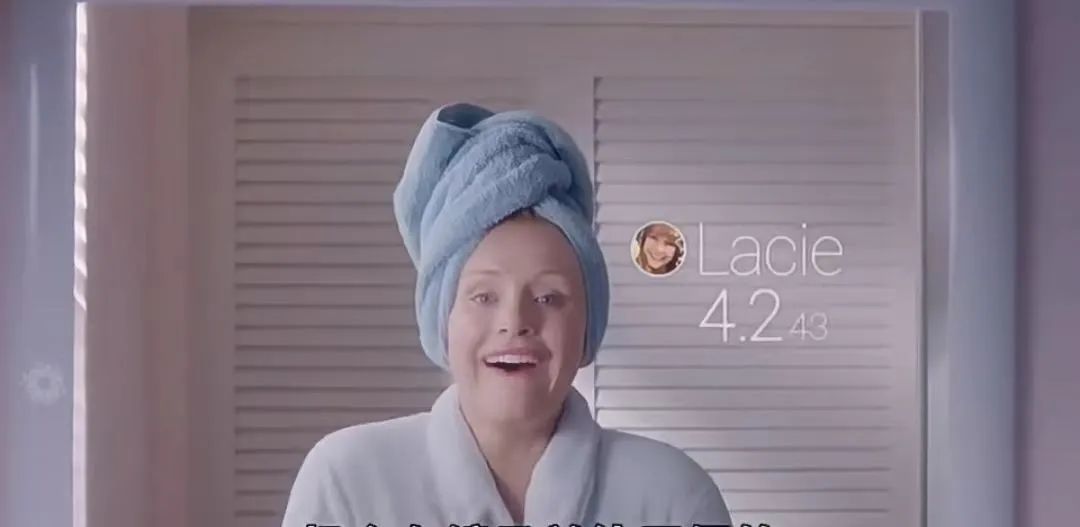

《黑镜》第三季《急转直下》中,在科技发达的未来社会,人们的眼睛中被植入芯片,评分系统中的分数是这个世界衡量一个人最主要的指标。为了社交评分系统的“五星好评”,主角莱西强迫自己保持微笑、讨好所有人,最终在算法的评分规则中彻底崩溃。

《黑镜》第三季 剧照

这种自我优化的焦虑,贴切阐释了福柯的「自我规训」理论——我们早已成为系统的共谋者,用内卷和人设将自己困在无形的牢笼中。

社交平台用数据画像定义用户,美颜滤镜重构容貌标准,算法推送塑造认知茧房——我们既成为了资本算法的猎物,又是自我剥削的囚徒。

哲学的任务,就是撕开这些精致的包装,追问:我们究竟在为什么买单?

在仿真与真实的边界日益模糊的当下,我们需要一个契机,在倦怠的循环里,重新看见生活的裂缝。答案,藏在哲学的长河中。

姜宇辉老师哲学课

《像哲学家一样思考》

正在更新中

5月19日19:30

姜宇辉×夏莹

01

「剖开生活的假面」

我们究竟在为什么买单?

哲学不是高阁中的理论,而是刺破生活迷雾的利刃。

韩国作家金爱烂在小说《角质层》中揭露了消费和尊严之间微妙的关系。故事的主人公“我”进入美甲店,却一直担心自己露怯,于是努力表现得自然,仿佛自己很熟悉这一切,却也不想表现得太过俗气,于是故作谦虚,像个受过教育的人。

每次老板娘总能看出“我”是新手,盘算着怎样对付“我”,时而轻蔑,时而鼓励,促使“我”完成消费。然而“我”花的是自己的钱,为何要受这种折磨?在郁闷之中,“我”还是会出于自尊而打开钱包。

《无法成为野兽的我们》剧照

这不正是许多现代生活的典型场景吗?社会定义“美”“成功”的标准,我们主动套上枷锁:我们以为在“选择”,实则被选择;以为在“掌控”,实则被规训……

如果了解福柯的「主体解释理论」,当有规则试图控制我们时,我们就能从容地看清背后的权力关系;

如果了解德勒兹的「欲望机器」和鲍德里亚「符号消费」,我们就会在支出金钱前思考:消费让我更接近真实自我,还是被困在更大的机器系统中?

当看清真正的尊严与消费无关,我们就可以不再受消费场域所构建的权力关系牵制,在资本构建的幻觉里,拿回主体性……

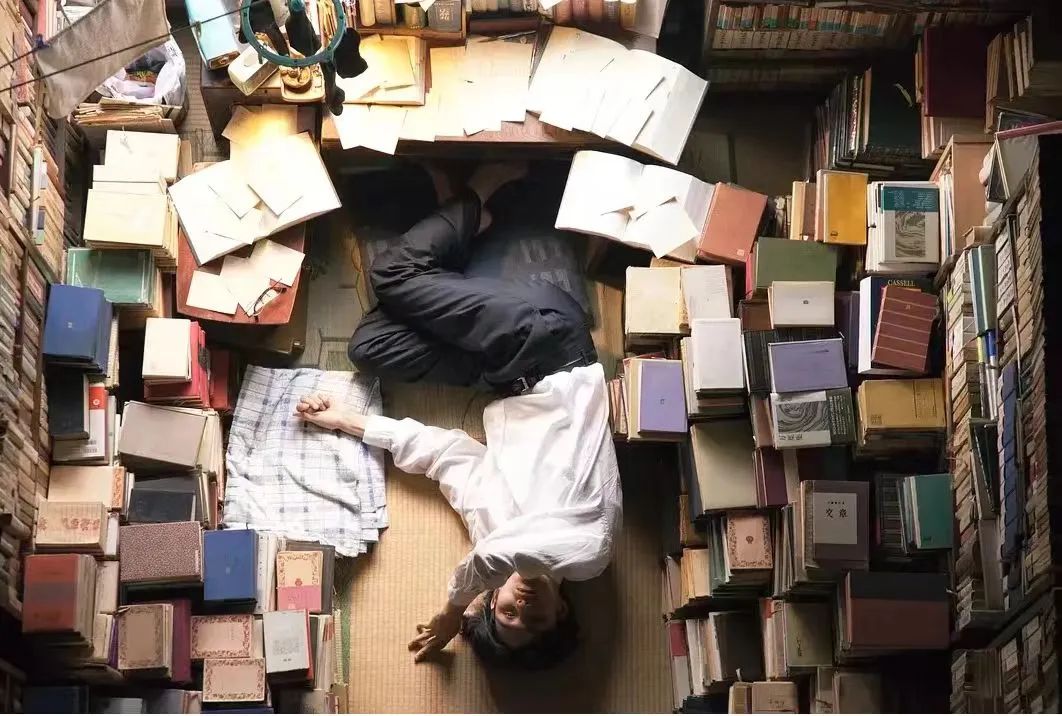

《编舟记》

在流行生活方式的热冲动之后,哲学是一剂冷思考,它不是让你想开点,而是给我们一把刀,剖开生活的假面。

02

「拿回人生的主动权」

你需要哲学的清醒剂

面对系统的异化,真正的破局之道,在于用哲学构建认知框架。

哲学能把浮表的日常指向深刻的洞见。

譬如在个人主义盛行的今天,人人都会在社交媒体上说一句“爱自己”,然而什么是真的“爱自己”,什么又是看似“爱自己”实则南辕北辙的追求呢?

《急转直下》剧照

三百年前卢梭对“自爱”和“自恋”本质的区分,对当代人仍有启示意义:

“自爱是知道自己是谁,也知道自己要追求的目标,然后就艰难而坚定地去争取;自恋正相反,是不知道自己是谁,因此只能通过别人的肯定来填补内心的空虚,这样反而越填补越空虚。”

回到我们自身,当社交媒体鼓吹“颜值即正义”时,哲学的清醒剂能让我们停下来思考:如果剥去所有符号,我还剩下什么?

在朋友圈人设泛滥的时代,我们还能不能像惠特曼,米沃什这些诗人那样,在千变万化的面具背后,在不断流动的自我之中,去追求真正重要的事物?

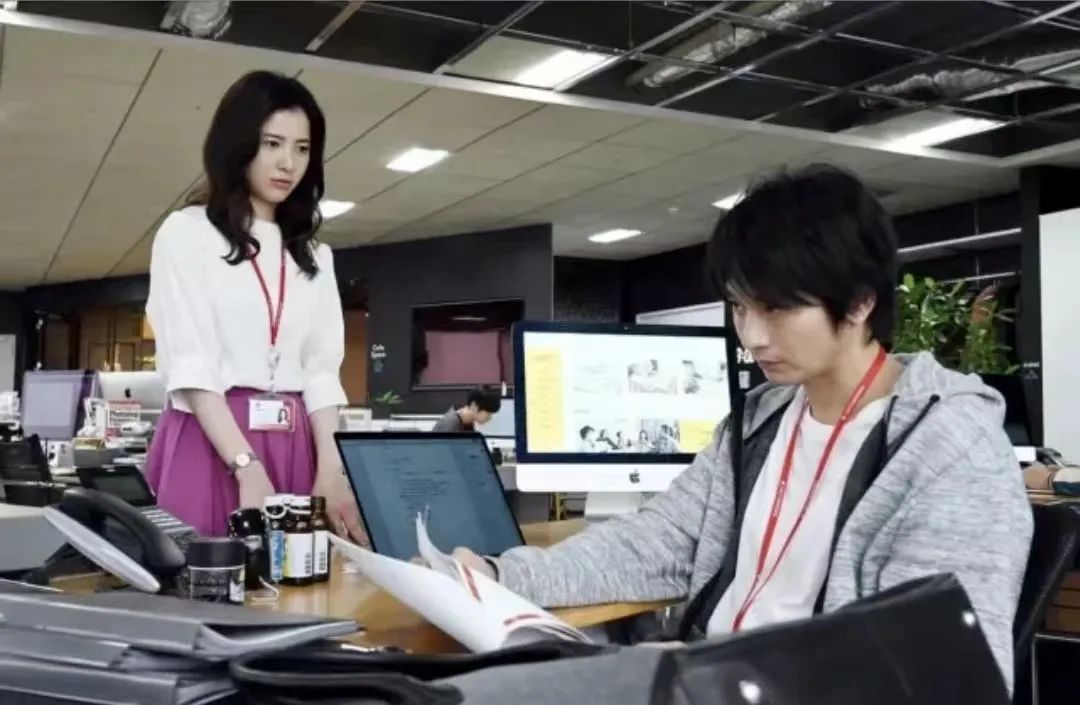

《我,到点下班》剧照

要清楚生命里真正重要的事物,便需要辨「伪」和「真」。

系统的哲学思辨能让人看清,真实的生活不在面目模糊的流量数据,也不在滤镜后的朋友圈,而在直面生命有限性的勇气中。

03

「有哲学的人生」

有什么不一样?

为什么有的人会发出“知道很多道理,仍过不好这一生的慨叹”?

这是因为“道理”没有真正被运用到当下的生活。许多人以为哲学是“无用之学”,把哲学和生活割裂开来,哲学在生活之外,华东师范大学教授姜宇辉说,这是一个非常严重的误解。

真正的哲学从不高悬云端,苏格拉底追寻哲学的方式,是在雅典的街头菜场,抓住各种各样的人,聊他们的生活,聊各种各样的现象,从现实的关注出发,去讨论什么是正义、什么是勇敢,来得到真理。

斯多葛派哲学说:“幸福的关键,是分清你能控制与不能控制的事。”

将哲学作为生活方式的实质是——通过理性控制冲动,实现清醒、节制和对人生的控制力。

我们不能控制经济市场的波动,却能控制手上的每一分财富是否有更好地帮助自己实现生命的价值;我们无法控制绩效主义的喧嚣,却能控制我们日复一日的精力是否在投入自己真正热爱的事情。

海德格尔的「向死而生」是一剂清醒剂:当意识到生命有限性,那些被算法放大的焦虑瞬间瞬间都会变得渺小,借用《存在与时间》,就是从沉沦的“常人”之中抽身而出,真正成为向死而生的本真性主主体。

当我们走进当代哲学,拿起锋利的理论工具,就能看见——我们当然还有别的选择。

如何将哲学转化为可以实践的思维工具,变成面对生活的养分?

姜宇辉老师说,当关在书房里面的时候,其实自己并没有真正学会哲学,学会的只是概念性的思辨,而当他真正开始用平常的话跟活生生的人沟通的时候,把原来抽象晦涩的理论,用来揭示琐碎日常显现的真理,才触摸到了真正的哲学。

5月19日19:30

姜宇辉×夏莹

他讲的哲学一点也不晦涩

姜老师在中读“学会幸福”精品课的“失落”一讲收获了铺天盖地的好评:“脉络清晰”、“娓娓道来”、“让人深思”的讲解得到了数千人的共鸣——

他深知许多人对哲学望而却步,以“听得懂”作为对自己讲课的要求。“我就是想要去掉那些学院派的繁文缛节,让大家以一种更为简明而直接的方式去接近思想本身,去洞察生命和世界的真谛。”

专栏课程《姜人生哲学到底》中,更是收获了听众的一致喜爱。

这次,你尽可以期待跟着姜老师开启的新旅程!

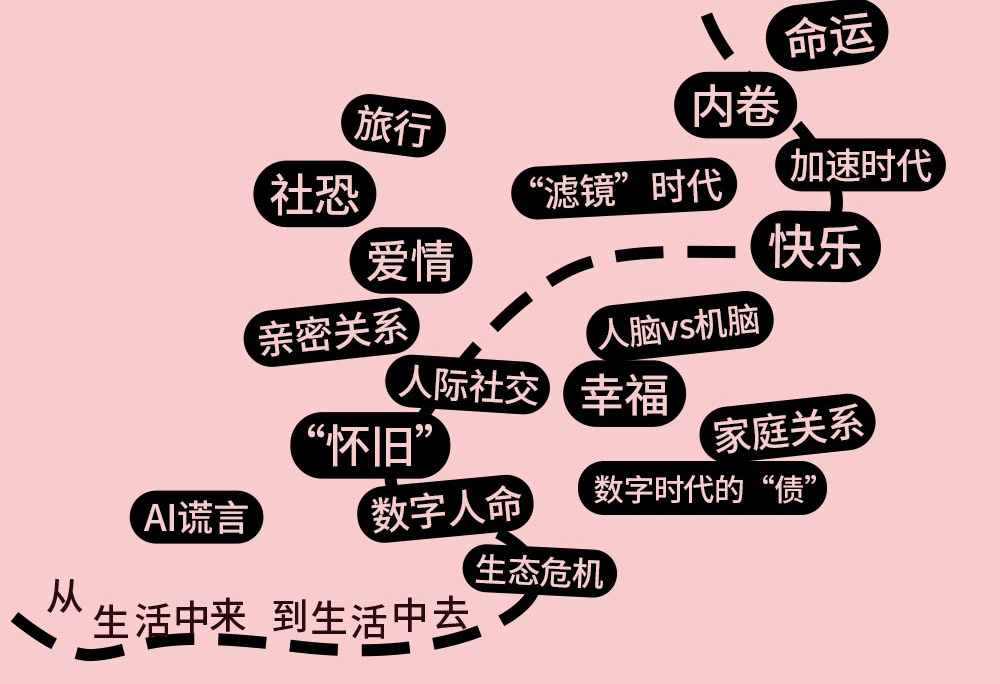

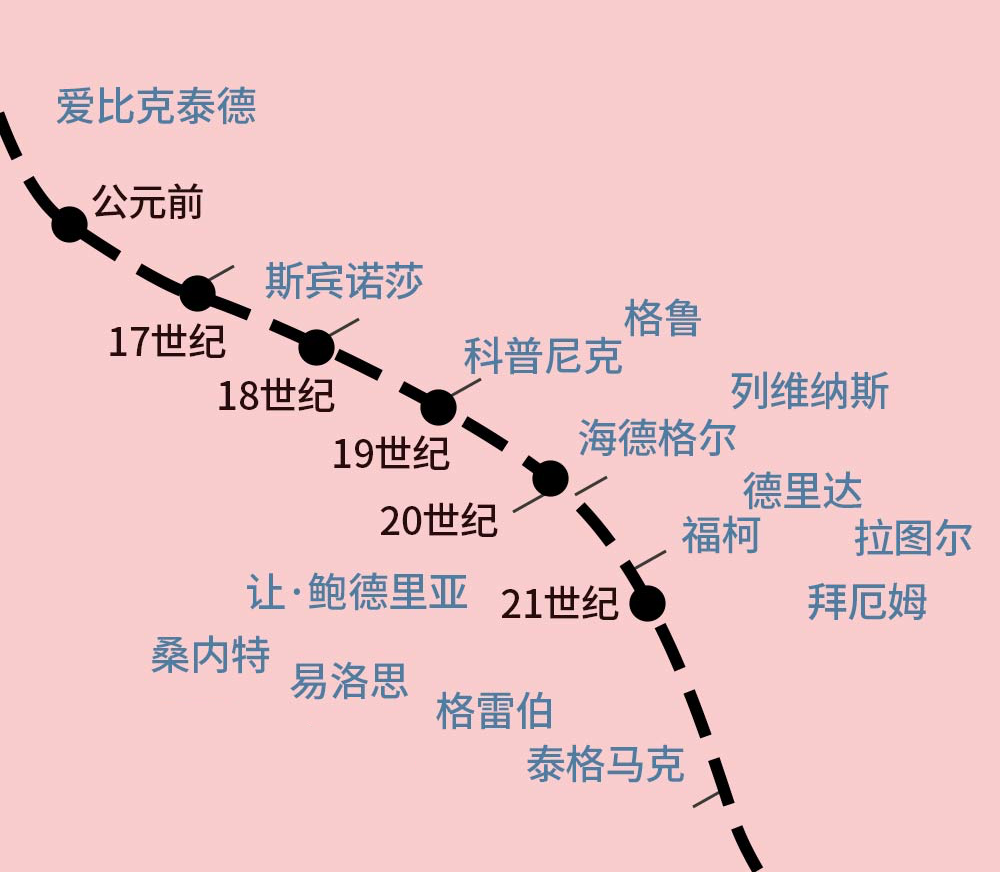

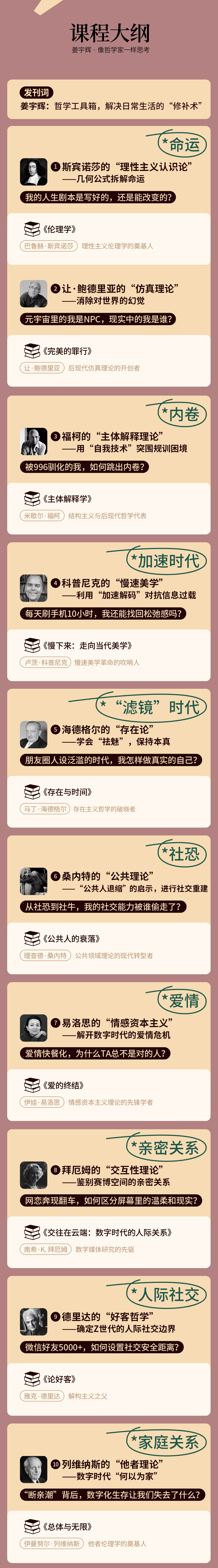

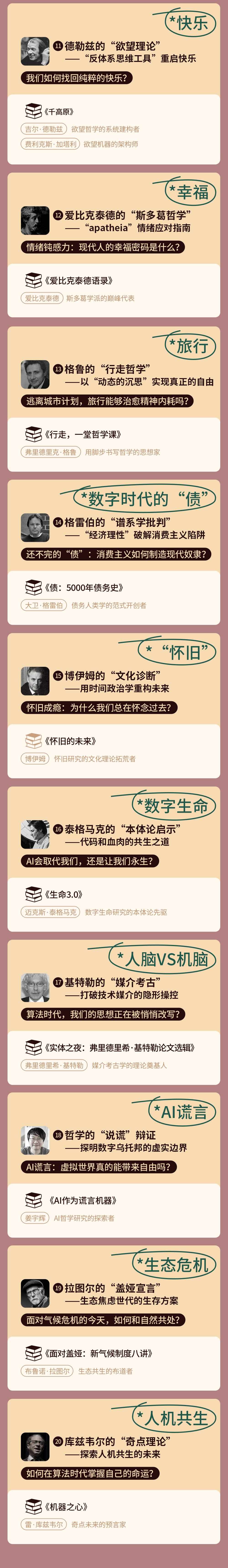

跳出传统哲学史框架

和许多按年代罗列思想的传统模式不同,这门课以20个现实议题为锚点,重构内容。

每个单元都围绕具体问题展开,你将了解到如何应对996困境、朋友圈焦虑、AI替代危机等现实生活中无法避开的问题,从哲学工具箱中提取适配的理论工具。

例如,在“命运”单元,既引入斯宾诺莎的“理性主义认识论”,带你看清人生剧本;也结合让·鲍德里亚的“仿真理论”,消除对世界的幻觉。

每个议题,都有对应的哲学大师,和他们的“拿手工具”。从古罗马到21世纪,从艾比克泰德、斯宾诺莎到格雷伯,从“理性主义认识论”到“他者理论”“情感资本主义”,为你提供一个丰富的哲学工具池,随手取用。

四个维度层层递进

课程的设计,遵从我们对世界的认知逻辑,以 “个体存在” 为核心,设置递进式的认知阶梯:

第一维度“我” :探讨自我认知,命运与抗争;

第二维度“他者” :解析他者,亲密关系,人际社交边界;

第三维度“社会” :剖析整个社会体系,城市与旅行;

第四维度“未来” :重新认识数字时代,应对技术焦虑、生态危机。

通过系统化学习,帮助大家建立从微观到宏观的思维地图。

不仅认知的层次是递进的,“工具”本身也是有内在逻辑设计的。

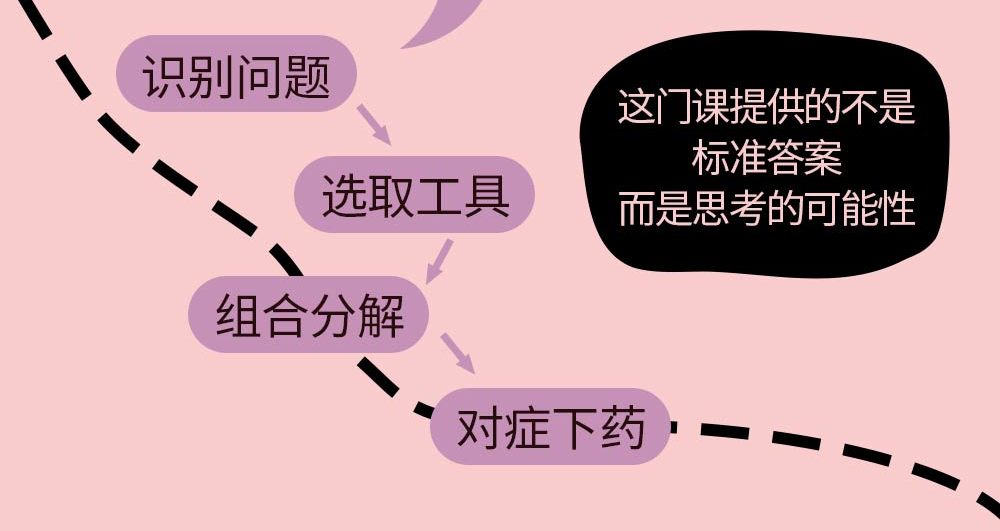

我面对的是什么问题?我要用什么工具?针对这个问题,如何组合分解?面对每一个核心关卡,又要如何对症下药?

一系列问题,都有对应的认知方法。

“大家应该在生活里找到更适合自己的工具,用不同的理论组合出自己的‘野性思维’。”姜老师说。

配套延伸阅读书单

有钱也买不到的主讲人私藏书目

只有课上的内容,不够听?

姜老师贴心地在每讲后为大家准备了补充书单。

如果你想要进一步探索哲学、建立起一个完整的知识库,千万别错过课后书单。

毕竟,这是姜老师集合了自己几十年的经验,总结出的“指路精华”!

如果你:

想升级认知,打开新思路……

这门课,决不能错过~

▼点击下图,立即了解▼

作者:及格米

编辑:晨曦

5月19日19:30

姜宇辉×夏莹

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5977人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里