又一必看神作:99岁的他,可能在留下最后一句忠告

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长18分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

我们拯救海洋,是为了拯救我们这个世界。

主笔|袁越

我们拯救海洋,是为了拯救我们这个世界。

主笔|袁越

视频版的海洋诱惑

2025年5月8日是英国广播公司(BBC)自然历史类纪录片主持人大卫·爱登堡爵士(Sir David Attenborough)的99岁生日,一部名为《海洋》(Ocean)的纪录片特意挑选这一天在全球各大影院隆重公映,为爱登堡献上了一份珍贵的生日礼物。

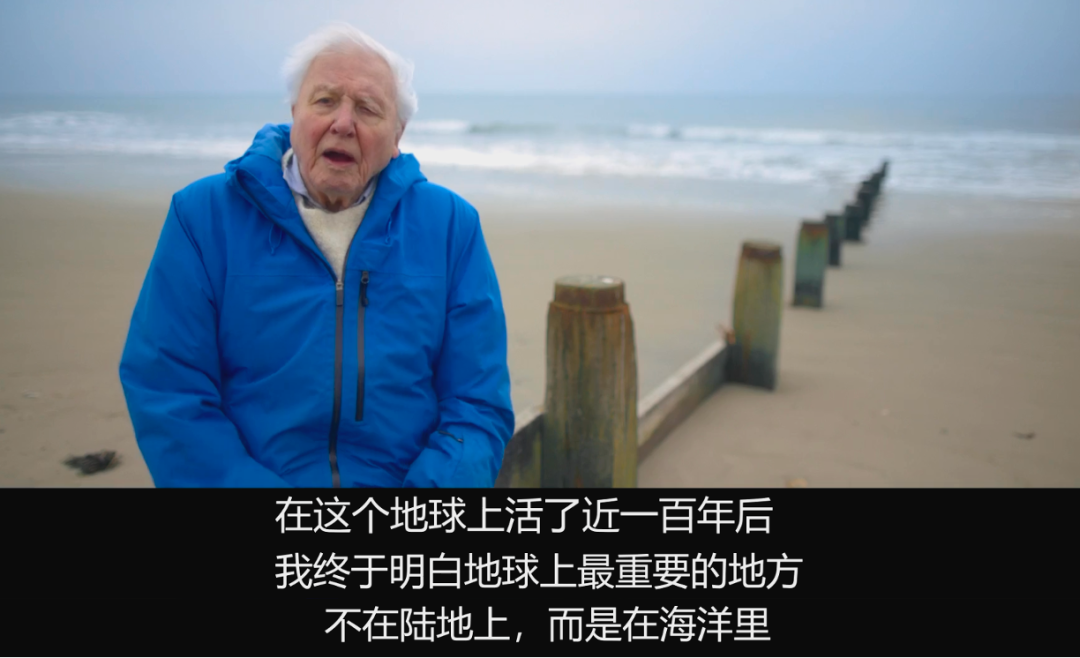

影片的开头,爱登堡独自一人站在位于英国南部的侏罗纪海滩,面对着蔚蓝色的大海,坦露了自己的心路历程:“在这个地球上生活了将近一个世纪之后,我终于意识到地球上最重要的地方不是陆地,而是海洋。”

图源:纪录片《海洋》

地球生命源自海洋,海洋塑造了地球的形态和气候,孕育了地球上最丰富的生物多样性。人类自古以来就一直很想知道海平面以下到底隐藏着一个怎样的世界,可惜只有少数幸运之人有机会下到海底一探究竟,爱登堡就是其中之一。他早在1957年就利用先进的潜水设备第一次潜入大堡礁附近的海底,亲眼看到了珊瑚礁生态系统的五彩斑斓。1979年他又乘坐美国的载人潜水器第一次下到海底,亲眼见到了深海生物的奇异景象。

这两次海底探险经历给爱登堡留下了极为深刻的印象,直接促成了全世界第一部全景式描述海洋生态系统的系列纪录片《蓝色星球》(Blue Planet)的诞生。这部由BBC旗下的自然历史组(Natural History Unit)负责拍摄的海洋大片于2001年在BBC电视台首播,立刻引发了全球范围的海洋热。各国主流电视台争相模仿,纷纷出资拍摄了一系列类似风格的海洋纪录片,普通人终于可以通过这些片子看到海底世界的真实模样了。

图源:纪录片《蓝色星球》

作为这类自然生态大片的公认王者,BBC电视台再接再厉,于2017年上线了《蓝色星球》第二季。我有幸受邀参加了在伦敦举办的首映式,并对爱登堡做了一个专访。那次经历促使我在《三联生活周刊》撰写了3个关于海洋的封面故事,分别探讨了深海探索、浅海保护和海鲜供应这3个与海洋有关的重大问题。读库编辑部将这3个封面故事集结成一本名为《海洋诱惑》的小书,于2024年由新星出版社出版,算是我个人对爱登堡的一次小小的致敬。

这部最新版《海洋》纪录片是爱登堡和美国国家地理协会的首次合作,前25分钟几乎可以说是《海洋诱惑》的视频解读版。爱登堡本人亲自出镜,分别为大家展示了位于深海的海底热泉与海山生态系统、位于浅海的珊瑚礁和海草床生态系统,以及传统渔民张网捕鱼的景象。这些镜头在很多海洋类纪录片中已经反复出现过很多次,相信大家都已见怪不怪了。

危险的海底拖网

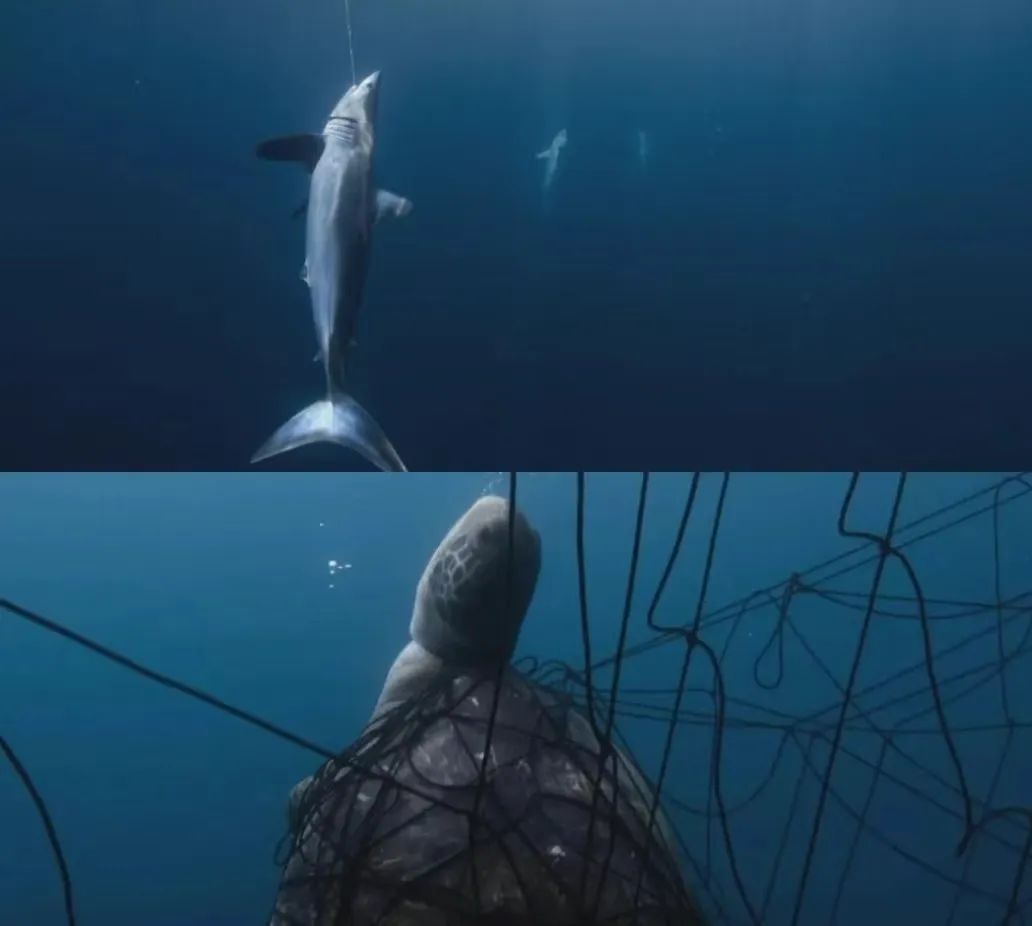

但从第25分钟开始,这部片子的风格突然来了个180度大转弯,为观众展示了海底拖网捕鱼的真实影像。只见一条钢缆拖着一张巨型渔网沿着海底横扫过去,所到之处淤泥上涌,海水迅速变得浑浊不堪,几条惊慌失措的小鱼拼命朝前游,但却难以逃脱由化石燃料所驱动的现代化渔船所布下的这张巨网。被拖网拖过一遍之后,原本生机盎然的海床一片狼藉,变成了死气沉沉的海底沙漠。

下一个镜头就是这张拖网被起重机吊出海面,刚才那几只奋力求生的小鱼已经变成了倾倒在甲板上的“鱼获”,任由渔民处置。但是,这种海底拖网捕捞作业通常只是为了捕捞特定的几种商业价值高的鱼种,其余的小鱼小虾都会被当做毫无价值的垃圾重新扔回海里,而在此之前这些“小杂鱼”都已经因为缺氧而死亡了。根据爱登堡的描述,这类损失通常会占到鱼获总量的四分之三以上,有研究称每年都会有超过900万吨的低价值鱼获在这一过程中被浪费掉。

图源:纪录片《海洋》

据我所知,这是海底拖网第一次出现在面向普通公众的自然类纪录片中,仅此一项便已值回票价。要知道,BBC此前拍摄的这类自然大片甚至很少出现人类的身影,仿佛人这个物种已经从这个地球上消失了。不过,美国国家地理频道倒是一直非常关注人类在地球生态系统中扮演的角色,这部片子通过这组镜头揭示了一个被隐藏多年的秘密,那就是海底拖网对海洋生态系统所造成的破坏是巨大的。

提起人类活动对海洋的伤害,大部分人首先想到的肯定是气候变化,其次就是塑料垃圾和海水酸化。事实上,英国环保组织曾经在去年做过一次民意调查,排名前三的正是前文提到的这3个因素,而对海洋鱼类的过度捕捞只排在第四位。但业内人士都知道,海洋捕捞才是海洋生态系统最大的杀手,这一事实因为来自捕鱼行业和政府相关部门的干涉而被有意无意地掩盖了。

图源:纪录片《海洋》

这里所说的海洋捕捞不是大家心目中的游客出海钓鱼或者传统渔民张网捕鱼,而是在化石燃料驱动下的工业化大规模海洋捕捞。海底拖网则是这类工业化捕捞方式中危害最大的一个,主要原因有二:第一,海洋是一个非常开放的三维立体环境,不像陆地那样基本维持在二维的状态。弱小的陆生动物可以依靠崎岖的地形和茂密的地表植被躲过一劫,但海洋生物则没有这个便利,所以绝大部分海洋动物只能依靠海底淤泥或者某些特殊结构的珊瑚礁和海草床来度过危险的幼年期。海底拖网破坏了这些海底栖息地的特殊环境,这就相当于把海洋动物的幼儿园给拆除了,很容易导致海洋物种的灭绝。

第二,海底淤泥是重要的碳汇,这些生物碳平时被封存在缺氧的海底沉积物当中。当拖网把淤泥搅动起来之后,其中蕴含的生物碳很容易被氧化而释放出二氧化碳,加剧气候变化。这个问题此前因为缺乏研究手段而一直被忽视,最新的研究证明情况相当严重。目前全球每年都会有相当于亚马逊热带雨林那么大面积的海底被拖网至少拖一遍,由此产生的碳排放是惊人的。2021年发表在《自然》(Nature)杂志的一篇论文显示,海底拖网产生的碳排放相当于全球航空业的排放总和。如果将其视为一个国家的话,可以在全球碳排放国家榜单中排名第10位。

图源:纪录片《海洋》

更令人震惊的是,这种效率极低却又破坏严重的捕捞方式竟然大都发生在所谓的“海洋保护区”(Marine Protected Area,以下简称MPA)内,属于合法行为。而且越是发达国家,这类事情发生得就越频繁,因为只有发达国家才有充足的财力和技术能力进行这类高难度的海底拖网捕捞作业。中国虽然名义上属于发展中国家,但因为中国对海鲜的需求量相当大,这方面的技术水平也不低,所以中国也是海底拖网捕捞的重灾区,并因此和比利时、美国及英国共同成为了这部影片点名批评的国家。

由于拖网捕捞愈演愈烈,其实很多国家的近海渔场都已经枯竭了,捕捞效率很低。为了维持渔民们的生计,有相当多的国家都对这类捕捞行为提供政府补贴,这就相当于用纳税人的钱来破坏海洋生态。政府补贴的另一个重要领域就是远洋捕捞,因为这是发生在公海的捕捞行为,你不捞别人就会捞,所以很多国家通过补贴的方式和别国争夺资源。事实上,目前全球每年的渔业补贴合起来超过了350亿美元,这是公地悲剧的又一个经典案例。

海洋保护区的价值

2025年6月8日是世界海洋日,这部《海洋》纪录片特意选择在这一天上线流媒体,并为同期在法国尼斯召开的联合国海洋大会助一把力。本届海洋大会的两大核心议题是保护公海和扩大MPA,这两个议题在这部片子里都有所体现。

大约五分之三的海洋面积属于公海,不在任何国家的管理范围内,必须依靠全球合作来提供保护。此前很多人认为公海远离陆地,海水缺乏营养,是海洋中的沙漠。但爱登堡告诉我们,公海不但是很多大型鱼类(包括海洋哺乳动物)洄游的必经之地,而且因为海底山导致的洋流上升而把营养物质带了上来,从而形成了无数个沙漠绿洲。最新的研究显示,全球海底山的数量超过了4万座,是此前估计数量的两倍,但我们对这类海底山缺乏了解,根本不知道那里有什么。

图源:纪录片《海洋》

目前全球MPA的总面积约占全球海洋总面积的8.2%,距离联合国定下的30X30(2030年保护30%)的总目标相距甚远。其中公海的这一比例更是仅为1.5%左右,远远达不到要求。旨在保护公海生物多样性的《国家管辖范围以外区域海洋生物多样性协议》(简称BBNJ 协议)需要60个缔约国批准才能正式生效,本届联合国海洋大会结束时仅有50个国家批准了BBNJ协议,还差10个,不过有15个国家已经承诺尽快批准,其中就包括中国,让我们拭目以待吧。

公海固然非常重要,但对于海洋生物保护来说,最重要的海域无疑是靠近大陆架的近海,因为那里的海水营养更丰富,可供幼鱼藏身的避难所也更多。可是,因为这些近海海域是捕鱼成本最低的地区,各国政府为了保护渔民的利益,都不愿意扩大近海MPA的保护范围。

图源:纪录片《海洋》

更要命的是,很多近海MPA都是仅仅停留在纸面上的假保护区,区内甚至允许海底拖网作业。真正被严格保护起来的MPA仅占2.7%左右,这是不可接受的。爱登堡在这部片子中花了很多时间为观众解释为什么MPA如此重要,以及一个完全保护的MPA到底会产生怎样的效果。

首先,这部片子用大量案例证明海洋生物的自我修复能力极强,只要人类不去干涉,种群数量很快就会恢复正常。其次,爱登堡再三强调他并不反对渔业,而是恰恰相反,因为如果人类把一些重点海域保护起来的话,周边渔场的渔民们会因为“溢出效应”而获益。换句话说,当MPA内的鱼类种群变得越来越健康之后,一部分鱼肯定会溢出到周围海域,增加那里的鱼类密度和个体重量,其结果不但会增加渔民们的捕捞量,还会降低捕捞成本,可谓一举两得。

图源:纪录片《海洋》

写到这里也许有人会说,为什么不扩大水产养殖的面积呢?确实,中国在水产养殖方面遥遥领先于世界,但海水养殖存在一些特殊性,无法无限扩张。首先,大部分海洋鱼类需要大量生存空间,饲养密度不能太高,有些洄游鱼类甚至很难被驯化,比如带鱼就是如此。其次,密度过高的海水养殖容易导致鱼类感染寄生虫等传染病,这在海洋环境里是很难避免的。第三,很多海洋鱼类的饲料中需要添加奥米茄-3脂肪酸,这种物质目前只能从海洋动物中大规模获取,所以很多高价值海鲜(比如三文鱼)是靠海洋捕捞时捞上来的小鱼小虾来养活的,这就相当于间接破坏了海洋生态环境,其饲养规模是有上限的。

归根到底,人类对海洋生物的了解有限,大部分海鲜都还处于野生动物的状态,我们不能像消费家禽家畜那样毫无节制地消费它们。

结语

在这部片子的结尾,爱登堡独自一人站在多赛特海岸的一处悬崖之上,面对大海吐露了自己的心声。“当我年轻时第一次看到海洋的时候,我觉得大海是人类接下来需要去征服的一个资源宝库,但当我步入人生的晚年,我才意识到事实正相反。我一生最大的愿望就是希望大家都能明白一个道理,那就是海洋不是一个和我们无关的荒蛮之地,而是人类家园的生命线。我相信,这个世界上没有什么比以下这个事实更重要了,那就是我们之所以要拯救海洋,是为了拯救我们这个世界。”

种种迹象表明,这就是即将成为百岁老人的爱登堡爵士留给这个世界的最后一句忠告。

图源:纪录片《海洋》

排版:小雅/ 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6126人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里