这个神秘的新晋“世界遗产”,国内下一个打卡爆款?

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-23·阅读时长26分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

「神秘的西夏:从西夏陵到黑水城」

主笔|薛芃

摄影|张雷

和很多人一样,我对西夏的认识,最初来自金庸小说。《天龙八部》里,宋、辽、西夏、吐蕃、大理,五国并立,天下不太平。在中国历史上,西夏是公元11至13世纪由党项民族建立的多民族国家,又称“大白高国”,定都兴庆府,即现在的宁夏银川市。在西夏定都之前,银川只是个位于河套平原西端寂寂无名的地方,而在西夏灭亡之后,银川的历史也一度黯淡。鼎盛时期,西夏的疆域达到115万平方公里,覆盖整个河西走廊,直到如今的甘肃、新疆交界。

西夏的历史绵延189年,经历10代皇帝,他们中的大多数都埋葬于贺兰山东麓的西夏陵。蒙元灭西夏之后,未将西夏的历史修入正史,使得西夏在很长一段时间里都被人遗忘。

北京时间7月11日,在法国巴黎召开的联合国教科文组织第47届世界遗产大会通过决议,将我国申报的“西夏陵”列入《世界遗产名录》。联合国教科文组织世界遗产委员会认可西夏陵符合世界遗产标准二和标准三,认为西夏陵作为多元文化交融影响的见证,其空间布局、设计理念和建筑形制继承了唐宋陵寝制度,又融入佛教信仰与党项民族习俗,形成了特殊的信仰与丧葬传统,并见证了西夏王朝在公元11至13世纪丝绸之路文化与商业交流中的独特地位。西夏的历史再次进入大众视野。

贺兰山东麓的西夏印痕

现在的西夏陵是国家4A级旅游景区,白天游客往来不断,到傍晚慢慢散去,陵区回归平静,那些人为修建的设施、路牌仿佛一并消失了,陵冢依然如几百年前那样散落在旷野中,无人打扰。西夏陵背倚着贺兰山脉,向东边望去,是银川市区的灯火。夏天银川天黑得晚,夏至时节,将近晚上9点天才会全黑,在此之前的两个多小时,陵区会经历一场漫长的日落,夕阳里每一座陵塔、墓冢的影子慢慢拉长,直到和背后紫红色的贺兰山融为一体,就像这个曾经被人遗忘的王朝消融在历史中一样,虽然辨析不清但仍有印痕。

如今,这些残碑断碣和一次次出土的文物,大多已转入不远处的西夏陵博物馆;地面上大大小小的墓冢和建筑遗迹都是土遗址,在建筑遗址里是最难保护的类型,也在敦煌研究院的协助下进行了长达20多年的修缮和维护。

如果是第一次到西夏陵,大概率会迷失方向,分不清这些陵冢。平坦的地面上顺着贺兰山的山势,沿南北方向排列着九座西夏王朝的帝陵,每座帝陵形似一座土夯的阶梯金字塔,高大雄浑。它们的周边围绕着外城、陵城、月城、献殿、碑亭等多种建筑元素。除此之外,整个陵区还分布着271座陪葬墓,在风沙侵蚀之下,远远看去,它们都是一个个形态不同的土堆。

贺兰山脚下,西夏陵9 座帝陵南北纵列,如今残损的土遗址里依然埋藏着西夏189 年的兴衰历史

时间倒回到千年前,西夏建国于1038年,定都兴庆府(后称中兴府,今宁夏银川市)。第一座西夏帝陵修建的确切时间已无从考证,但是依据历史推测,从开国皇帝李元昊起,帝陵的修建与王朝的兴衰同步。《宋史·夏国传》里记载,元昊的祖父继迁被追封为太祖,拥有西夏第一座陵寝“裕陵”,直到元昊之后的第七位皇帝襄宗安全,都有相对应的陵号,而在第八位皇帝神宗遵顼之后的三位皇帝,《宋史》中没有提到他们的陵号,此时的西夏已是垂垂危矣,他们三位是否被安葬在这片陵区中,不得而知。

走近3号陵的主体陵塔时,可以看到前方有一块巨大的塌陷,如今已经被杂草覆盖,看不出什么异样。同样的巨大塌陷,不止一处,而塌陷的正下方就是墓室的位置。这种直捣墓室的破坏,被现代人称为“大揭盖”,破坏的程度是毁灭性的。

根据考古学家和历史学家的推测,如此巨大的塌陷并非简单的人为破坏或盗墓痕迹,很有可能是有组织、有计划的大规模破坏,如今最合理的推测就是当蒙古将西夏灭国后,对西夏陵展开了一场近乎于屠城的摧毁。1227年,蒙古大军第六次进攻西夏,66岁的成吉思汗在六盘山抱憾而终,当大军彻底攻陷兴庆府时,西夏陵没能侥幸逃脱,在它仍光彩璀璨的时候,就于顷刻间沦为废墟。在此之后,元代修史没有专修“西夏史”,具体原因很难得知,但西夏的历史就此而逐渐被人遗忘,西夏陵也荒废于贺兰山麓。

“从现在的中国地理来看,贺兰山位于几个重要的地理分界线上,比如干旱区与半干旱区,季风区与非季风区,200毫米等降水量线,还有一个是牧区与农耕区的分界线,这几个地理特征,就决定了这一片区域是农牧交错地带,这与后来我们通过文献看到的西夏的农牧业交错状况一致。”北方民族大学教授杨蕤杨蕤在接受本刊采访时说到。与居无定所的游牧民族不同,建立西夏的党项族是以畜牧业为主的,他们更需要一片相对稳定的土地。

西夏陵就位于贺兰山东麓脚下,距离贺兰山最近的陵塔几乎是贴山而建,背倚着这座天然屏障,面向东南方向,开阔而平坦,在这个方向30多公里处就是黄河,黄河由此处向北流至阴山山脉,从宁夏到内蒙古境内形成河套平原,而在贺兰山脚下的这片冲积扇平原,正是其最西端——西套平原,也是西夏的政治经济中心所在地。

如果绘制一幅中国历代帝王陵墓的版图,西夏陵几乎是最靠西的,也就意味着它是政治中心最靠西的政权之一,再往西还有比如五胡十六国时期的短暂政权西凉,中心在现在的敦煌、酒泉一带,但它在中国历史上的影响力远不如西夏。

在宁夏大学的校园里,民族与历史学院院长、西夏学研究院院长杜建录告诉我:“有一个说法称‘宋元以后无考古’,意思是宋元之后的考古资料不决定中国的历史走向。夏商周几乎全靠考古,如果没有考古,夏商周的历史就难以复原;接下来的秦汉考古很重要,隋唐考古与文献并行,到了宋代,造纸术、印刷术的发明使得大量文献都能保留下来,这些文献完全可以把中国历史架构起来,考古反倒成了辅助工具。而西夏非常特殊,虽然与宋同处一个时代,但由于相关资料非常少,汉文资料更少,这时考古的价值就凸显出来,可以填补文献缺失的空白,所以我们现在将西夏陵考古看得格外珍贵。”

辉煌、沉寂与再发现

在西夏陵博物馆里,有一片3号陵出土文物的展区,几个砂岩力士石雕危坐中央,大大小小绿釉的迦陵频伽雕像和鸱吻等建筑构建摆满了展厅。与中原的力士雕像不同,这几个砂岩力士都近似正方体,阔嘴短鼻,獠牙外露,攥紧了拳头,像是背负着什么重物。它们带着典型的民族面貌,敦厚而粗犷,刀刻的线条简约利落。事实上,它们就是佛教中的力士形象,负责驮碑,类似于中原地区古代石刻的赑屃;而那些绿釉的迦陵频伽、海狮、摩羯,也都是佛教中的动物神灵,被塑造得栩栩如生,很有动感。

这些元素来自佛教,作为建筑上的装饰构件,在唐代就已经流行开来,同时,在石刻、金银器、瓷器上也都能看见。力士石雕被安排在地面上驮着碑刻,绿釉雕塑在建筑的屋脊上成为装饰,都曾经出现在西夏陵的主体建筑上。

在另一个展厅,展出了大量出土于北端建筑遗址的白釉瓷板瓦片。瓦片呈微微隆起的弧形,根据西夏陵区管理处文物保护科科长任秀芬介绍,现在还可以在瓦片上看到背部粘有白灰和草拌泥的痕迹,工作人员推测,它们很可能是建筑某些特殊部位的贴面材料,类似今天用的瓷砖,而这种用于建筑的白瓷板瓦,在唐宋的陵园建筑上几乎没有见过。对于当时的西夏来说,虽然烧制瓷器的技术已经成熟,但烧制白瓷仍是一件比较奢侈的事,若是将这种瓷片作为房屋的砖瓦,成本不低,可见西夏皇帝为了修筑陵寝是不惜代价的。

砂岩力士、佛教绿釉雕塑和白瓷板瓦,当这三种既有党项民族风格又兼备中原唐代遗风甚至超越唐宋陵寝细节的建筑构件出现在同一片陵墓区域时,它就成了西夏的风格。相似的陵墓建筑一个又一个排列开来,曾经是一种怎样的壮观景象?

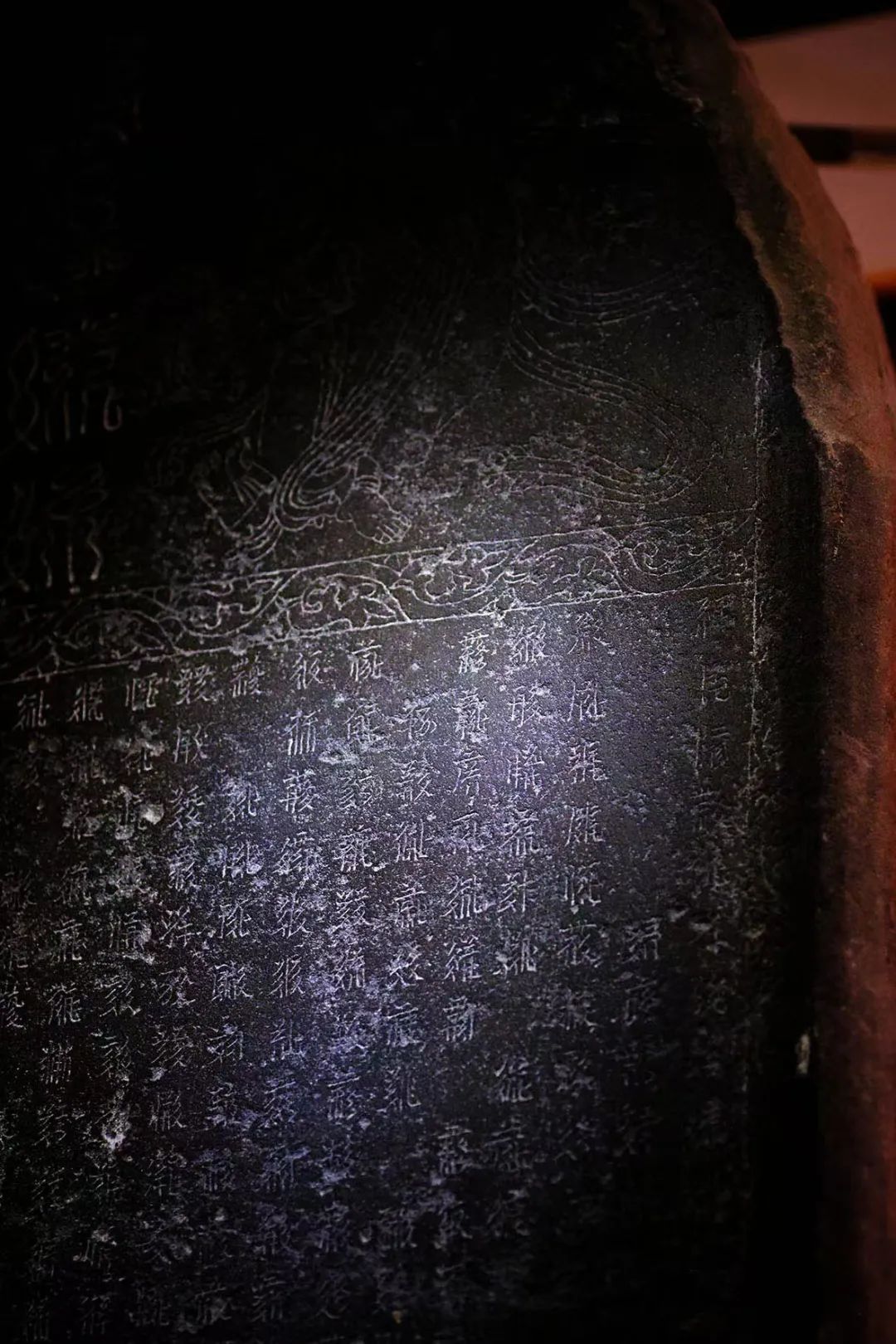

西夏在正史中缺席,但依然流传于民间。到了近代,人们一直知道这一带是帝王陵墓,老百姓都会口口相传叫作“昊王墓”,“昊王”就是元昊。西夏陵再次出现在历史的记载中已到了明代,明代安塞宣靖王朱秩炅写过“贺兰山下古冢稠,高下有如浮水沤”的诗句,嘉靖年间的《宁夏新志》中也写到过,不过当时的记录也是被掘过,“无一物”。自元以后,西夏陵就已破败不堪,那些遗留下来的残碑碎片也已经非常残损,根本无法识读,如果当时还有比较完整或可识别的,那么踏遍中国的清代金石学家是不会错过的。反而是在1804年,清代学者张澍在甘肃武威发现著名的“凉州碑”,重新揭开了西夏文的面纱,很可惜张澍对西夏的很多研究也遗失了。

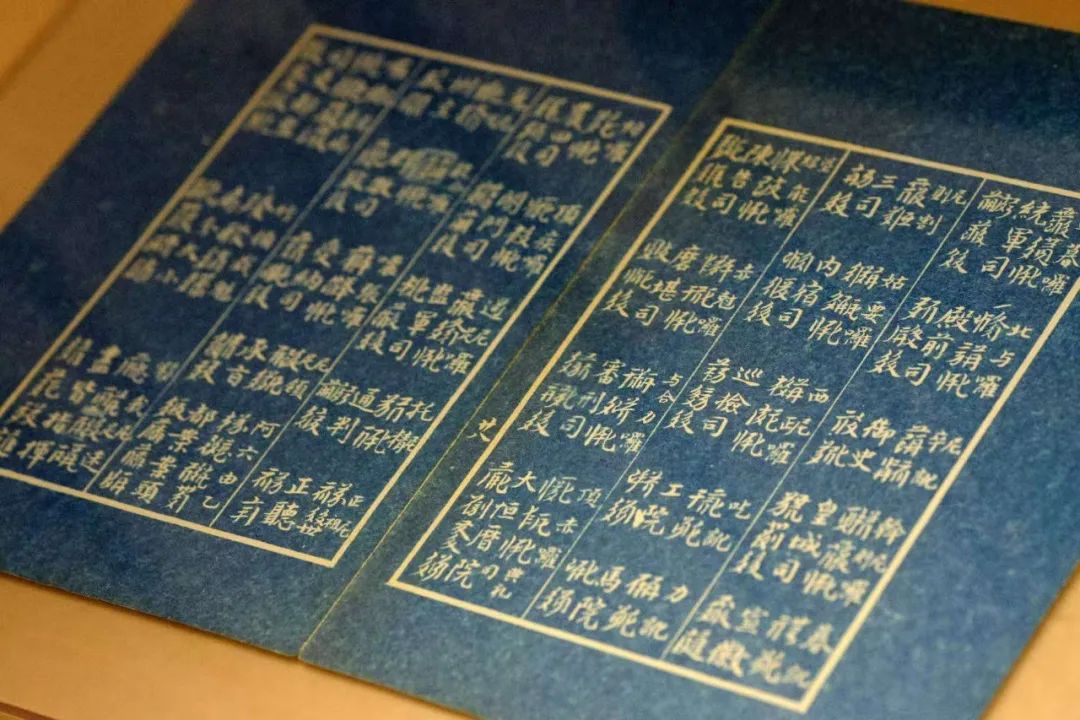

进入20世纪,因为“凉州碑”和黑水城俄藏文献的发现,当时的知识分子已经对西夏和西夏文有了更深的认识。1925年7月,王国维在清华园演讲,称当时是一个“发见时代”,甲骨、简牍、敦煌卷轴、内阁档案都在这个时代被知识分子看见,他还提到一类“中国境内之古外族遗文”,这其中就包含黑水城文献。罗振玉、陈寅恪也都在早期进行过西夏学的研究,尤其是对西夏文字的解读上。

人们着迷于这种形似汉字却又大相径庭的方块字,却很少见过确凿的西夏文物和遗迹,西夏仍难以一个具象的面貌出现在人们眼前。直到20世纪70年代,文物部门第一次对贺兰山麓的这片大型墓葬展开调查,确认这里是西夏陵所在,文字、文献、文物、遗迹,这些与西夏历史相关的痕迹才慢慢逐一浮现,交织成西夏学研究新的网络。

在20世纪70年代参与西夏陵考古的几个主要人物中,钟侃和李志清都已过世,识别出“仁孝陵”碑额的李范文老先生,已无法会见外人,牛达生是我们在银川能找到的唯一一位尚能见面的老人。

几个月前,93岁的牛达生还能正常下楼遛弯儿,但近两个月,身体状况一直不稳定。他努力地向我们回忆着有关西夏考古的细节,颤抖的双手、若有所思的眼神,都好像急切地要说些什么,但身体已经不能支撑他表达更多。在老先生的只言片语中,他反复强调着几个画面:先是西夏陵,“当年我们从(阿拉善)左旗翻山到银川做调查,就看到平地上好多土包包,根本走不完”;说到拜寺沟方塔,他说抓了几个嫌疑犯排查,方塔被炸得触目惊心;思维又跳跃到《吉祥遍至口和本续》,他专门找来研究印刷术的专家帮忙,确认《吉祥遍至口和本续》木活字印刷的可靠性;他总惦记着曾经在宁夏考古所的生活,“那时候什么活动都在‘西塔’举行,在库房清点文物,做研究,后来搬到现在的住址,离‘西塔’远了,不方便了”。牛达生反复描述的这几帧图像,放在整个西夏考古历程里,都是关键节点。

牛达生的记忆日渐衰退,很多在外人看来的他的“高光时刻”,他都记不清了。第一代西夏陵的考古工作者正在退出历史舞台,他们为西夏陵的发掘和研究搭建了基础框架,后来者无不循着这个框架,继续添砖加瓦。

20世纪70年代初,贺兰山麓正在修建一座小型的空军军用机场,正好修到了西夏陵边,没人知道是哪朝陵冢,于是就去找当时的宁夏博物馆。学考古出身的钟侃正供职于博物馆,当他去驻军水塔附近调查时,发现一小块残碑,却认不出文字,“当时确实不知道是什么文字,但我突然想起1962年在青铜峡一百零八塔考古时,发掘出过有这种文字的经卷,当时被专家确认为西夏文字。我的第一印象便是,这应该是一块西夏残碑。”钟侃在后来的回忆中这样描述。经文物局审批,1971年冬天,西夏陵开始了第一次的正式发掘。

当时的宁夏,只有李范文一人能识读西夏文。1960年他离开中国社会科学院,来到宁夏,几经辗转也进了宁夏博物馆,就这样他担负起了整理残碑的工作,也是未来他一辈子的事业。考古发掘之后的整理工作漫长枯燥,李范文利用3270块西夏残碑,整理出了3万多张西夏文卡片,这些残碑虽然数量很多,但能拼凑出的有用信息不多,被击打得非常破碎。

在这些材料中,李范文在7号陵的碑亭区域,找到了几块用西夏文篆书刻印的碑额,不同于碑身的长篇叙述,碑额最直接地指向陵主身份,最终解读出这是西夏第五位皇帝仁孝的寿陵。在西夏的十位皇帝中,仁孝和他的父亲乾顺在位时间最长,都达到54年。仁孝治下,国力达到鼎盛。直到今天,能确认陵主身份的仍仅有仁孝寿陵一处,这也与之后主张不主动发掘帝陵的国家政策相关。在20世纪70年代的发掘之后,西夏陵的考古工作者没有再做过墓室的发掘,而是集中在地表清理上。

从1986年到90年代初,西夏陵完成了一次正式全面的测绘调查,这项工作落在了当时宁夏考古所的杜玉冰头上。如今杜玉冰已退休近十年,仍在持续着残碑拓片的整理工作。虽然没有做大规模发掘,但这次调查确定了9座帝陵的主陵塔。事实上,在钟侃主持的20世纪70年代最早一次调查中,记录下的帝陵数量是15座,编号也与现在不同,因为有些陪葬墓的体量非常大,甚至与帝陵相当,所以早年误将几座陪葬墓划作了帝陵,80年代末的第二次大规模调查,改写了这个数字,也在这些相似的土堆中完全确认了帝陵的方位。

“无法判断”“很难说清”“基于推测”,在围绕西夏陵的研究中,经常能看到这样的字眼,在我们的采访中,很多问题即便是经过了几代学者的努力,仍然得不出确切结论。其中最重要的问题是,九座帝陵的归属问题没有新的推进,甚至难以推测它们的早晚关系。3号陵是元昊墓吗?1、2号陵是他为祖父继迁和父亲德明而修的“双陵”吗?为何3号陵会出现类似城堡的圆柱形建筑?那几座高等级的汉式陪葬墓又是谁的?当时祭祀的礼仪仪轨如何?近年来西夏陵考古集中在陵区北端建筑遗址和防洪工程上,但如果没有更多有信息量的文物出现,很多问题将会一直被悬置。

神秘,从未消失

在西夏的遗迹中,西夏陵从来都不是孤立存在的。如果说西夏陵的再发现让人们从古代帝陵制度上认识到这个政权的兴衰以及与中原宋的连接,那么远在700多公里之外的黑水城,则是在近代历史中人们窥探西夏社会的宝库。有关这里的历史与敦煌类似,同样伴随着西方探险家对中国的猎奇与盗掘,孕育出西夏学,其路径也与敦煌学的发展相似。

20世纪初,俄国探险家科兹洛夫来到黑水城,这座西夏疆域里的北部重镇,他掠走大量黑水城西夏文文献。如今,这些文献依然保存在圣彼得堡的东方文献研究所。科兹洛夫带回黑水城文献后不久,另一位俄国汉学家伊凤阁就从这批文献中发现了一本夏汉对照的识字课本《番汉合时掌中珠》。借着这本书,伊凤阁与学生聂历山,开始进行西夏文最早的破译工作。后来,伊凤阁把《掌中珠》的片段陆续分享给了中国学者罗振玉父子、日本学者石滨纯太郎等人。在他们之前,还有法国学者德里维亚(Deveria)等人,依据1900年在北京发现的西夏文《妙法莲华经》进行了一些研究。于是,对西夏文字的释读工作,很快就变成了一个国际化的研究领域。

上世纪90年代以来,随着西夏文献的整理出版,国际西夏学主阵地逐渐转移到中国。杜建录指出,西夏学经历了早期的编目、定名、叙录、翻译,到现今开始进一步解读,特别是通过解读文献阐释西夏社会的历史面貌,在这一点上,中国学者更具备家国情怀,研究西夏历史文化就是研究中国历史文化。

在中国的断代史研究中,西夏的研究不算热门。虽因缺席正史,西夏总显得神秘,但与同一时代的辽、金这另外两个少数民族政权相比,如今学界对西夏的了解反而更加充分,这得益于大量西夏文文献的发现和西夏文的破解。某种程度上来说,研究西夏历史,就是翻译西夏文文献的过程。

在这一期封面里,我们走进西夏和那些未解的西夏之谜。面对贺兰山脚下依次排开的一座座帝陵,难免发问:这些陵冢分别是哪位皇帝的,谁先谁后?当蒙元灭西夏时,这里遭遇了什么?西夏的历史记载为什么这么少,让后人始终觉得神秘?面对一座座被破坏过的陵冢时,考古工作者能在这些零星痕迹中拼凑出什么新的线索?

以西夏陵为基点,向北部的贺兰山深处,西夏时期的窑址、寺庙、行宫等遗址被考古学者一一发现。从西夏时期起,贺兰山东麓一直是宁夏平原的风水宝地。在这一片区域的遗址中,最关键的新发现当数苏峪口瓷窑址。当中原的核心窑厂全部被发掘,整个中国窑业的技术体系已经基本搭建完整时,西夏官窑苏峪口瓷窑址横空出世。这一次采访,张星云前往苏峪口,讲述其背后西夏与中原不间断的窑业技术交流和民族融合史。

从西夏的版图来看,黑水城远在北角的荒野之地,放在现在的地图里,也远在内蒙古与蒙古国边境。如今最便捷的交通方式是从酒泉出发开车去,戈壁滩上一路荒凉多风沙,依然不易抵达。那里曾是一座军事堡垒,在成吉思汗攻打西夏时,是军队南下的必经之地。那里也是20世纪初,科兹洛夫发现大批西夏文文献的地方。肖楚舟独自前往黑水城遗址,去寻找那些被掩埋的故事。

黑水城是西夏的北端,敦煌则是最西端的重镇。西夏政权推崇佛教,无论是汉传佛教还是藏传佛教,都对西夏政权影响很深。艾江涛踏上河西走廊的石窟之旅,从莫高窟到榆林窟,再到东千佛洞石窟,寻找西夏时期的石窟与壁画。他写道:“西夏的人民经历了太多的颠沛流离和无尽的战乱,他们希望有一种宗教能够及时地解除心灵的苦难,舒缓精神的压力。”

更多精彩报道详见本期新刊

点击下图,一键下单

本期更多精彩

| 封面故事 |

-

神秘的西夏:从西夏陵到黑水城(薛芃)

-

西夏陵:历史、荣耀与未知(薛芃) -

打开西夏社会的窗(薛芃)

-

黑水城:被封存的西夏往事(肖楚舟) -

西夏文:神秘文字中的文明侧影(肖楚舟)

-

关于西夏,要解决的谜题还有很多(肖楚舟) -

苏峪口:西夏瓷器新发现(张星云) -

西夏石窟壁画:多元与世俗(艾江涛)

| 经济 |

-

市场分析:上半年的增长动力在哪里?(谢九)

| 社会 |

-

口述:一个精神病学家成为照护者的10年(覃思) -

调查:一起自杀背后的心理咨询暗影(佟畅 甄慕安)

-

文史:惩罚陆费墀(卜键)

| 专栏 |

-

邢海洋:“因热得福”的空调业

-

袁越:珍贵的岩石

-

李敬泽:大象

-

张斌:最年长跑者永远成迷

-

朱德庸:大家都有病

点击下方图片

开通数字刊会员月卡解锁本期👇

本周新刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6135人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里