这部大女主喜剧扑了,为何男导演拍女性总被吐槽?

作者:三联生活周刊(微信公号)

09-24·阅读时长18分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

文|肖浑

编辑|王海燕

文|肖浑

编辑|王海燕

电影《轻于鸿毛》还没上映,就被拿来和《好东西》相提并论,因为主演都有宋佳,第一出品方都是麦特影业,都属于女性题材,都在讲述女性友谊。最大的变量,似乎就是导演的性别,由女导演邵艺辉,变成了男导演周铨。他之前最有名的作品,是在《无名之辈》担任副导演。

男导演拍女性题材,这在如今的舆论中非常不讨喜,甚至成为避雷要素,而《轻于鸿毛》上映后的反响多少也印证了这种预期。

《轻于鸿毛》要讲的故事很简单,就是一个男人跳海自杀了,前妻和现任妻子因此碰面,争夺男人留下来的一套房产,并由争锋相对,到慢慢相互理解,甚至发展出了女性友谊。死去的男人对于她们来说已经“轻于鸿毛”。

故事框架是时下很受欢迎的女性叙事,也有热门口号,但故事的血肉确实存在严重欠缺,比如两个女人和死去男人之间的关系,几乎没有明确交代,几句台词就略过了。可能导演希望强调男人不重要,但这也导致人物关系没了根基,只剩一堆“前妻”“现任”“放下过往”的空泛概念。

电影中人物动机的建立也很潦草,宋佳饰演的前妻离婚后,还在继续赡养患病的前婆婆,以一句“多一双筷子的事儿”就算解释了,实在让人难以信服。宋佳和佟丽娅携手开车上路本就草率,还忽然就破冰了,忽然就共鸣了,忽然就和解了,忽然就勇敢自强大女主了……感觉是编剧导演看了两百篇女性主义公众号后,提炼出一些关键词,扔给AI后随机生成的一个故事。

这几年,男导演拍女性题材引发吐槽,已经不是一次两次了。冯小刚导演的网剧《北辙南辕》和《向阳·花》,陈思诚团队拍的《消失的她》、陈可辛拍的《酱园弄》,纷纷要么票房扑街,要么恶评如潮,或两者皆有。而这几年比较成功的女性题材作品,比如《好东西》《出走的决心》《热辣滚烫》,无一不是出自女导演之手。

世界影坛的情况也差不多,这几年各个国家最成功的女性题材电影:美国的《芭比》,法国的《坠落的审判》,意大利的《还有明天》,英国的《祝你好运,里奥·格兰德》,无一例外,都是出自女性导演。

看起来,如今的男导演拍女性题材,似乎先天就存在劣势,甚至在动机上就会被质疑,是不是蹭热点,是不是想吃题材红利?大家的成见越来越深,一部部作品出来,又反过来加深了成见。

但梳理影视行业历史,又会发现,在过去,男导演要么可以拍出成功的女性题材电影,要么会在其他题材中拍出一系列鲜活、立体、生动、闪光的女性角色,而且其中不乏先锋的女性意识表达。

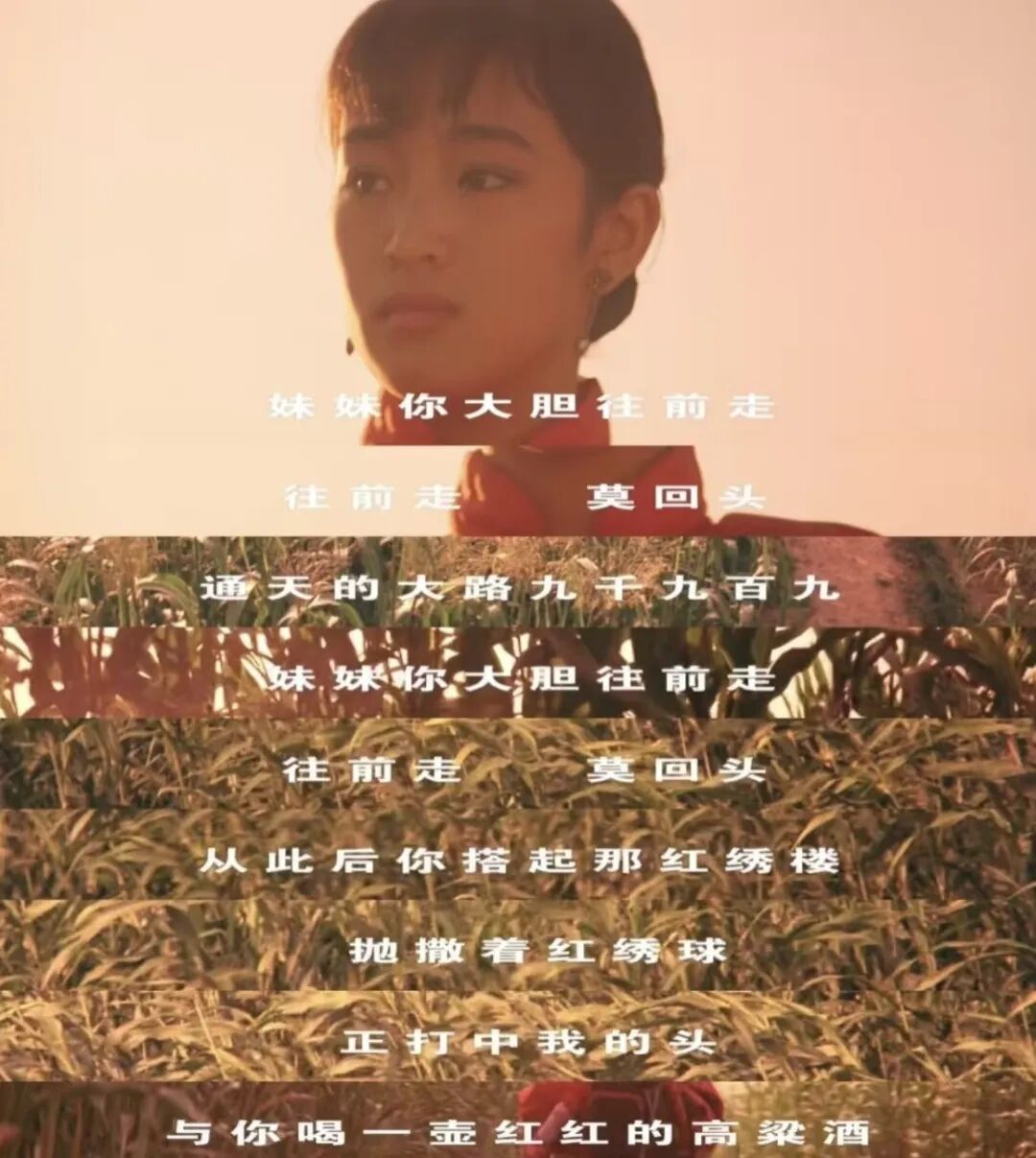

比如张艺谋早期和巩俐合作的那些电影:《红高粱》里炙热野性的九儿,《大红灯笼高高挂》里被封建大家庭吞噬的颂莲,《菊豆》里默默反抗颠覆父权的菊豆,《秋菊打官司》里权利意识觉醒的秋菊,都是让人过目难忘的女性角色。

在香港电影的黄金年代,最会拍女性的男导演是关锦鹏。从《阮玲玉》里在流言与社会规训中挣扎的阮玲玉,到《胭脂扣》里至情至性飞蛾扑火的如花,还有《红玫瑰白玫瑰》对张爱玲笔下女性人物的风华再现,关锦鹏被影迷公认为真正懂得女性幽微心理的电影人。

我们当然还能举出李安作品里的玉娇龙和王佳芝,王家卫作品里的苏丽珍和宫二,谢晋作品里的胡玉音……国外的就更不用说了。那么问题就变成了:为什么以前有这么多男导演拍出了好的女性题材和女性角色,能表现出性别先锋意识和人文关怀,现在却一下子就不行了?

对这个问题,影迷朋友可能都会有各自的结论。我自己有一个思路,不一定对,就抛砖引玉供大家参考吧。

首先,女性主义思潮和性别平等观念,早在一百多年前就已萌芽,在世界范围内有过影响深远的思想浪潮,即使在我国,“五四”时期的一大主题就是妇女解放,所以民国年间女性题材电影的代表《神女》和《新女性》,到现在还会被影迷翻出来惊叹其超前意识。这两部电影的导演吴永刚和蔡楚生,都是男性。

在解放后,上世纪八九十年代的内地电影,大都没什么商业色彩,当时的电影圈,一个鲜明属性是,电影导演身上大都具有知识分子和文化精英色彩。以张艺谋、陈凯歌、田壮壮领衔的第五代导演,都在比着拍文艺片,追求的都是深刻、先锋、前卫,而尊重女性、男女平等、反对父权正是先锋的一部分。

他们还很乐于跟当时最优秀的作家合作,尤其是张艺谋,据说会把当时市面上重要的文学期刊全都看一遍,从中挑出最适合改编的作品,莫言的《红高粱》、苏童的《妻妾成群》、余华的《活着》就是这样被他挑中的。这些作品的先锋意识,当然也会灌注到张艺谋的电影中。

而在香港电影界,当时就已出现分化:商业片负责取悦大众,其中的女性角色大都是平面刻板的花瓶;文艺片则倾向超越引领大众,会出现生动立体的女性形象。

在内地,2000年之后,一个重要的变化产生了,电影业也开始全面商业化,文艺片越来越式微,导演们也开始向产品经理靠拢。他们身上的精英意识越来越淡,转而为了追求票房,努力让作品下沉。新导演们则从入行之初,就已经是跟在大众口味、潮流风向的后面,气喘吁吁地追赶。

与此同时,另一个重要趋势是,影视行业的女性从业者越来越多了。过去只有许鞍华、李少红等几位凤毛麟角的女导演,现在女导演们终于可以大量上桌了。对女导演们来说,长期压抑之后的井喷,必然带来表达欲的爆发,以及方向上的多元。因此在这一批拍摄女性题材的女导演里,既有精英导向的,如邵艺辉,也有大众导向的,如贾玲。

而比较当下女导演拍摄的女性题材电影,和前面列举的男导演们的过往作品,其中一个重要区别在于,男导演们普遍是悲情叙事,他们镜头中的女主角,活得都很苦,要么一直受压迫,然后被命运毁灭,要么在叛逆中爆发,依然走向毁灭,无论怎样,都脱不开悲剧结局,而这结局多半还都跟男性有关。再看当下的女导演们,她们所塑造的女主角普遍都会挣脱枷锁,获得自由,掌握对自己生命的主导权。

这个区别,一方面可能是过去文艺界普遍迷恋悲剧之美,而现在的观众和市场更追求价值观的引领。

但还有一个原因,会不会是那些男导演们只能如此?他们只会把女性放置在陈旧历史的背景下,去展示女性的苦难,再做出一些同情、关怀和批判的姿态,以此获得道德上的满足感。这种姿态里,多少是有居高临下的俯视意味的。

张艺谋的导演历程就最能说明这一点。早年他拍过那么多历史中的女性苦难,并以此成名,但后来,他的电影中,女性角色的存在感越来越弱。《满江红》甚至因为舞女瑶琴的戏份,被很多观众批评“辱女”。张艺谋还在用过去的经验给女性角色打造苦难美学,但现在的女性观众已经不接受这一套了。

但如果让这些男性导演用完全平视的眼光,去看待当下女性的觉醒与力量呢?他们似乎就不会了。

而现在这批女导演则不一样,她们没有历史包袱,只需要从自身经验出发,讲述最当下的女性故事,直抒胸臆,展示自己主观视角下的观察与思考,就能获得大量共鸣。女性主义的观念已经从精英群体向大众群体不断蔓延普及,大量的女性观众现在更需要这种声音,也会给予积极回应。可以说,这种新气象是长期压抑之后的必然爆发。

现在大家反感男导演拍女性题材,只是一系列因素发展到一定程度后的结果。但我还是想说,不要倒果为因,觉得女性题材只能由女性拍。让一个个女性从自己的视角讲述自己的经验,这当然很珍贵,很值得期待;但如果一个优秀男性创作者能够用尊重的、理解的、平视的眼光去拍女性,我们也同样期待。毕竟主观视角和旁观视角,都可以产生价值。

这两年,也有少数男导演拍出过不错的女性题材作品,如陈正道的《爱很美味》。国外则有日本的笨蛋节奏,他创作出了《重启人生》这样大受女性观众欢迎的日剧,虽然他只是编剧不是导演,但在日剧中,编剧作用是大于导演的。对于这种男性创作者的女性题材作品,我们当然也可以表示赞赏并保持期待。

而且更重要的一点是,我们相信女导演们,也可以拍摄所有题材的影视作品,包括传统上的一些男性题材,而且早就有过这样的成功案例。香港女导演许鞍华拍过政治抗争题材的《投奔怒海》《千言万语》,美国女导演凯瑟琳·毕格罗则拍了不少战争题材如《拆弹部队》《猎杀本·拉登》。健康的文艺生态,一定是开放多元的,而非立场先行,处处设限。艺术的最大价值所在,就是打通各种界限,让不同人群之间可以互相交流和理解,我们永远不要忘了这一点,这是完全有可能的。

排版:小雅 / 审核:同同

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章522篇 获得0个推荐 粉丝6150人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里