告别羽毛球自由,中产迷上这项“三合一”拼好球

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-06·阅读时长16分钟

这是电子厂的第240篇原创

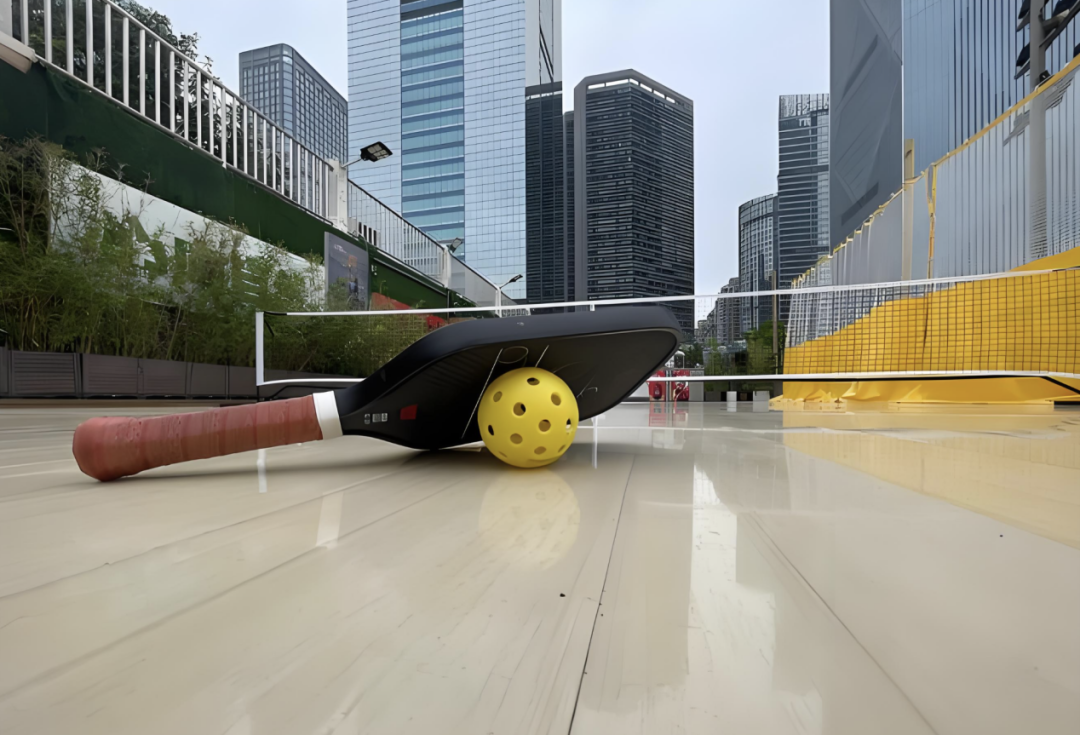

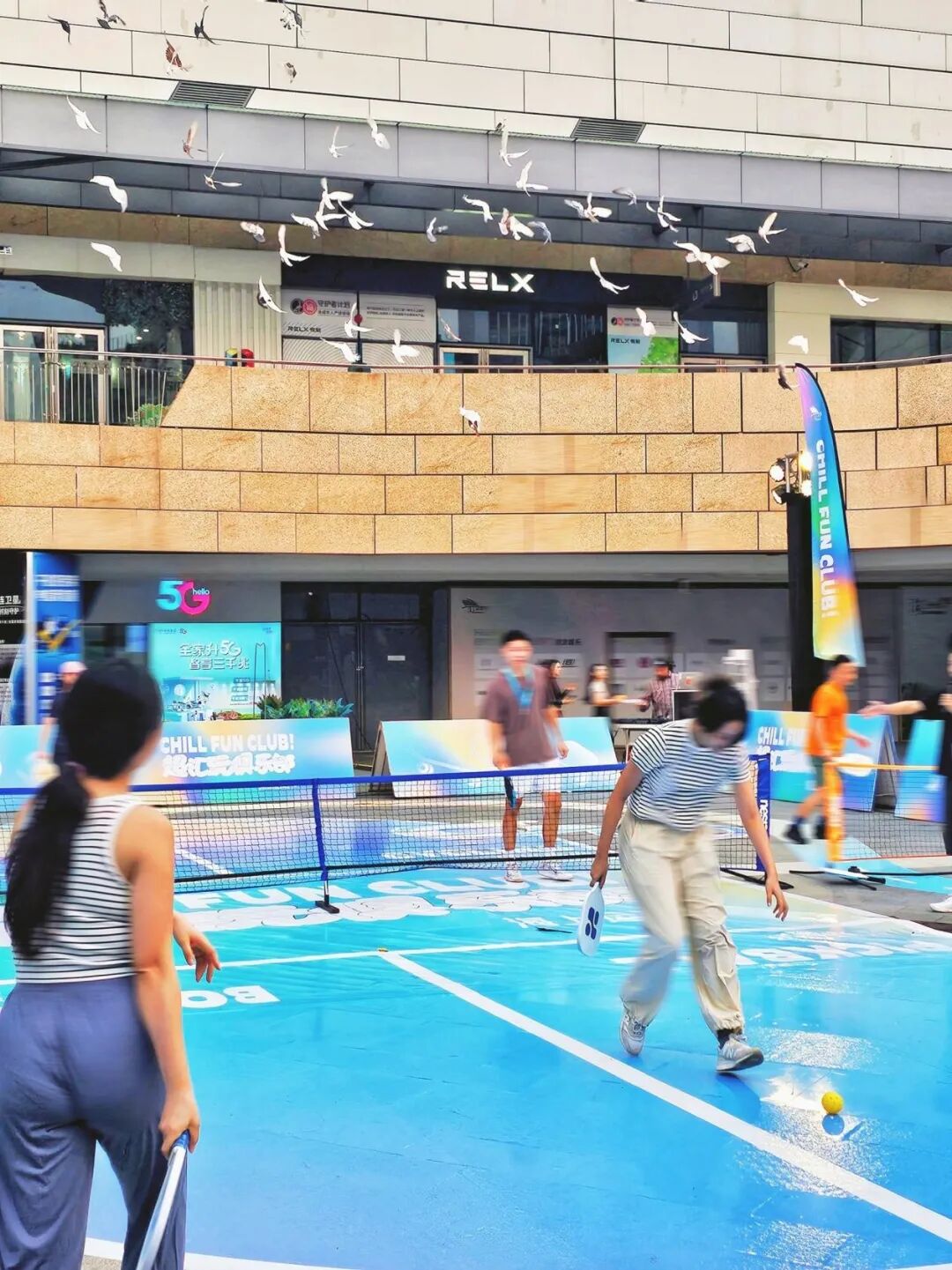

在现如今的中国都市里,塑料球与球板碰撞发出的清脆“哒哒”声,正从城市的羽毛球馆、公园空地和高档俱乐部里不间断传出。球与球拍的撞击声下,一场“运动平替”潮流正在到来。

“上周想打羽毛球,订场馆的时候发现价格又涨了,晚上黄金时段一场两小时要200块!”在北京朝阳区一家科技公司工作的李磊感慨道。

“后来同事带我去打了匹克球,场地费便宜一半,上手快,同样能运动出汗,社交也不耽误。”

几乎同时,在深圳南山蛇口文体公园,358名壁球爱好者正在2025深圳壁球公开赛上挥汗如雨。曾被称为“室内运动之王”的壁球,因入选2028年洛杉矶奥运会而焕发新生。

当羽毛球等传统运动价格水涨船高时,匹克球、壁球等新兴运动正以惊人速度席卷中国都市。2025年,中国都市人因此正开启着一场“球场拼多多”模式。

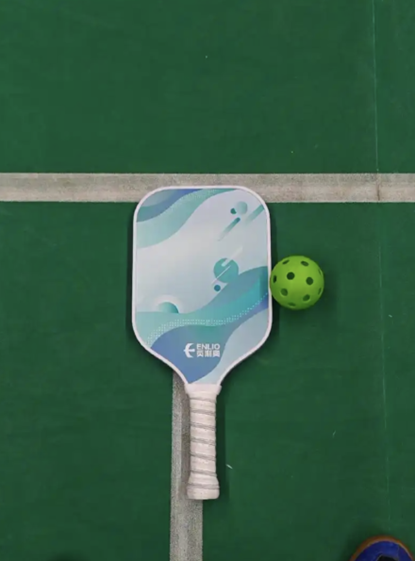

以上海为例,晚间黄金时段一片室内羽毛球场的价格已飙升至每小时150-200元,若想每周固定打球,月支出轻易突破千元大关;打网球的价格更贵,在北京,室内场地每小时要300-500元,而匹克球风靡后,商家们开始见缝插针,在网球场横向划出2到3个匹克球场地。这意味着同样的场地租金,却能同时容纳两三倍的客流量,场地利用效率的飙升,直接拉低了每个人的参与门槛。

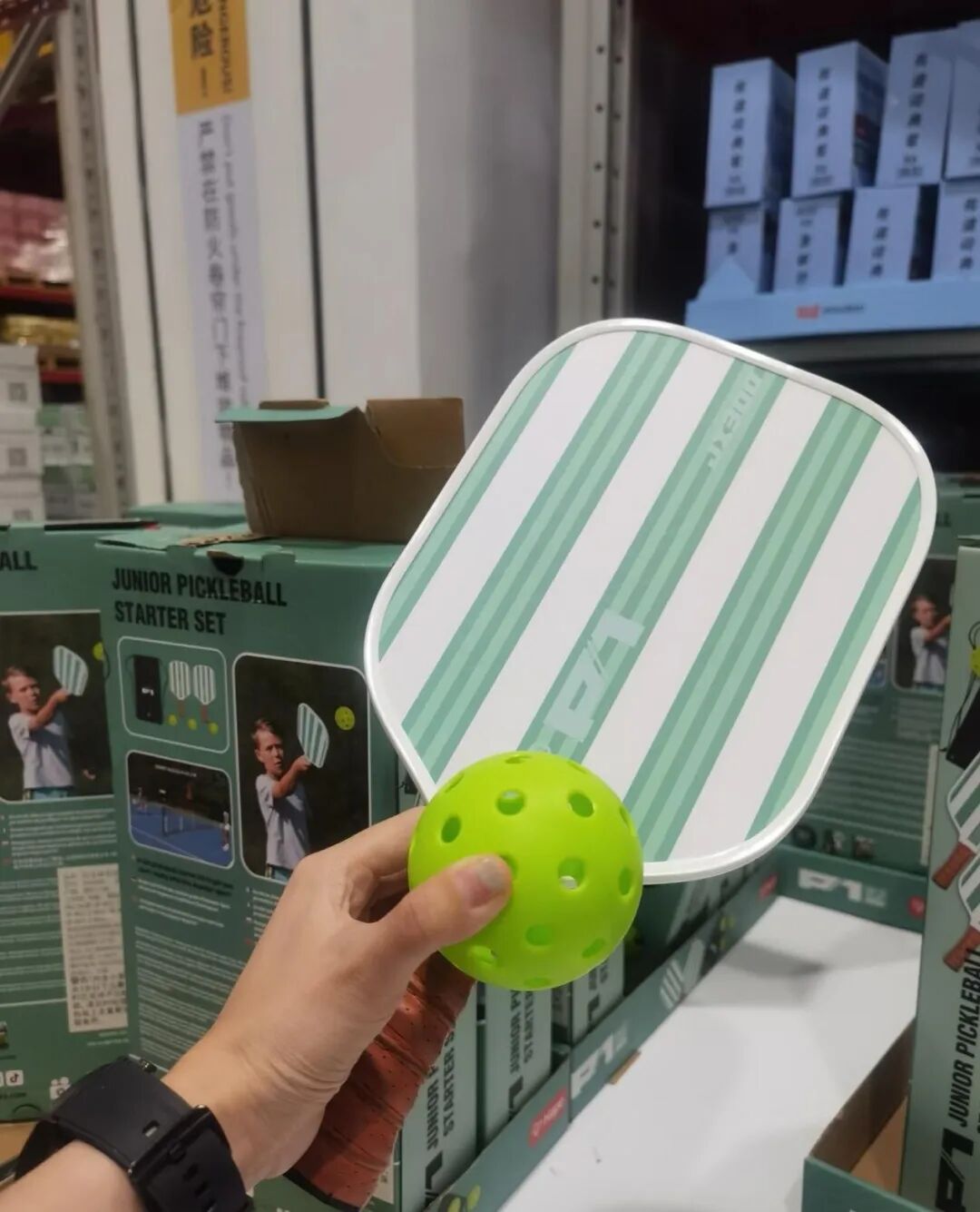

匹克球装备的亲民价格也是其迅速扩张的因素。一套入门级匹克球装备(两把球拍与两个球)价格在100-200元之间,而一把专业羽毛球拍的价格动辄上千元。

壁球虽然场馆建设成本较高,但单次使用成本与羽毛球持平,且因其独特的室内环境和高强度锻炼效果,被越来越多的白领视为“性价比之选”。

匹克球与壁球这两项运动,虽然发展路径不同,却在中国找到了相似的生长土壤。

其中,匹克球更是因其适度的运动强度、不高的运动成本与门槛,征服了更多的中国人,成了不同代际中国人的桥梁。

一副球拍,一颗带孔的塑料球,1965年,匹克球诞生于美国西雅图的一个家庭车库,六十年后,2025年,它在中国迎来了爆发。它巧妙地将网球的发球、羽毛球的场地和乒乓球的球拍融为一体,被称为“三合一”混血运动,也创造出了“10分钟上手”的低门槛体验。

通州的匹克球馆里,61岁的退休国企员工刘阿姨正与一位20岁的大学生切磋球技,她笑着说:“从没想过我这把年纪还能和年轻人同场竞技,匹克球给了我这个机会,打完球,感觉生活都变甜了!”

在科技园工作的程序员张明,是匹克球的受益者之一。结束一天的工作后,他常感到肩颈僵硬、精神疲惫。接触匹克球后,周五下班后的球场成了他固定的“解压阀”。

对于中国的年轻人而言,匹克球不仅仅是一项运动,更是一种对抗现代性孤独的武器。在深圳科技园,深夜的匹克球局治愈了无数社畜的精神内耗。

“在这里,我感觉自己不再是工位上的某个编号了,而是一个能打出漂亮吊球的活生生的人。”李磊磊如此感慨。

在运动领域内,当代年轻人其实早就有点分裂了:他们已经对那些为了发朋友圈的内卷式健身感到疲惫,又一时半会儿找不到真正能治愈生活的运动方式。传统运动场景已让人有点压力了——飞盘局里有很多“相亲式炫技”,骑行圈攀比万元装备,走进任何一个健身房,杠铃落地的金属声儿,让那里像是沉默的考场。

而匹克球以其低门槛和强社交特性,成功撕掉了所有让人焦虑的标签。

规则很简单——开球双方都得让它蹦跶两下才能接。好比见面先握手,别一上来就抡拳头。先礼尚往来;网前严禁凌空扣杀,所以开局别想在这儿待着,专治各种网前暴脾气,保护新手不被打哭。除此以外,敞开了玩。

匹克球场地自带新手保护,塑料球速度比网球慢50%,击球声又有如ASMR般治愈。双打时,天然形成“聊天距离”,菜鸟失误会收获“这球我奶奶都能接住”的爆笑调侃,而非白眼。这种友好的氛围让社交恐惧者也能安心参与。

这种低门槛,让运动绝缘体也能快速找到乐趣。刚体验过匹克球的Mickey描述:“第一次打,没摔,很少挥空,到家了妆都没花,狠狠爱了。”

而对于中产们来说,匹克球就像是一支可以规避掉诸多失败与尴尬风险的潜力股,每玩一次匹克球,对他们来说都是一次稳健的夯实身份的过程。

毕竟,打高尔夫成本骇人;玩飞盘的潮流也早已过去,生命周期比iPhone换代还短,且已陷入“相亲局”的污名化泥潭;撸铁又太苦了,刷刷小红书还容易陷入身材焦虑。

而羽毛球、篮球等传统项目,虽然好上手,但他们难免遇上“小区大神”,花了不少钱在训练营租场地玩了几个月,却在小区里被邻居朴实无华但凌厉无比的技巧征服后,精心维护的优越感难免会荡然无存。

而匹克球就不一样了。

首先,它足够新潮,又还没普及到乒乓球那种逛菜市场的大妈都能看出点门道的级别,他们也不用与广场舞争夺地盘,还能去羽毛球场花一半的价格玩耍。

游戏规则相对文明,不那么暴力。水平相当的话,不会被暴力碾压,最大限度地保护了每一位参与者的体面。在匹克球这个运动里,技巧和策略,是可以很大程度上弥补体能的不足的——

一位45岁的高管完全可以凭借“脑子”战胜25岁的健身教练,这不和国内中产阶层对“知识经济”战胜“体力劳动”的理想化想象不谋而合嘛。

其次,爱秀装备的他们,在匹克球这项运动里,需要的装备不多,他们也不太会继续遭遇“差生文具多”的讽刺——

球拍的芯材、挥重等参数他们是自然如数家珍的,拿上拍子之后,看着就似乎已经是获得美国匹克球协会认证的二级运动员了。拍子,在匹克球运动里,是装备投产比的最大考量项目,选到了好拍子,基本就已经让他们心中的这次高级智力游戏赢了一半。

穿搭方面,摒弃了网球裙的“刻意”和高尔夫Polo的“老钱”,所谓的“运动休闲混搭废墟风”似乎正在中产圈层内风靡——一件看似低调的lululemon上衣,搭配一条剪裁得体的旧军裤,脚踩一双限量版Salomon。这种“我根本没努力打扮,我只是天生这么有品”的松弛感,隐约透露出了一丝暗戳戳的炫耀。

对他们来说,匹克球场是“线下朋友圈”和“人情练达场”。运动是幌子,社交才是正餐。一场球下来,比分不重要,你是否机智地接住了甲方爸爸的某个烂梗,是否不经意间透露了自己刚完成的某个高端项目,或者是否与一位可能对子女教育有用的“关键人物”组了队,才是游戏是否胜利的评判标准。

“打球五分钟,聊天两小时”是常态。话题从“最近哪个私募产品还行”到“国际学校的插班名额”,运动间隙的碎片化交流,效率远超一场正式的饭局。匹克球,正以一种看似健康、积极、无害的方式,高效地完成了人情维护、信息交换和身份确认的全过程。

当都市中产们在精巧地计算着每一次挥拍的社会资本回报率时,另一片场地上,一场更为质朴,也更具生命力的社交复兴,正由银发一族们悄然主导。

65岁的王大妈正经历着一场运动转型,广场舞队她最近去得少了,取而代之的是加入了一支有着50岁年龄差的匹克球队。曾经的她,生活半径是“家、菜场、广场舞团”三点一线。自从在社区活动中接触了匹克球,她的社交圈发生了质变。

“广场舞嘛,就是跟着音乐动一动,聊天都听不见。”李阿姨一边整理新买的匹克球裙一边说,“打匹克球不一样,中间休息时可以聊聊家长里短,还能认识不同圈子的人。”

如今,李阿姨的微信好友里多了退休医生、工程师、幼儿园园长。他们的聊天内容从“哪个超市的鸡蛋打折”升级为“穿什么鞋打匹克球更舒服”。上周,她甚至在自家单元楼群里组织了一场“匹克球亲子活动”,让老年球友和子女组队比赛。“我女儿现在周末都主动约我打球,比给我买保健品还让我开心。”

晚上八点半,北京鸟巢外的匹克球场上,65岁的退休教师王建国以一记漂亮的吊球,让对面30岁出头的女婿措手不及。

“爸,您这球也太刁钻了!”女婿擦着汗笑道。

王老师推推老花镜说:“这叫技术。”

这绝非个例。在全国各地的匹克球场,一场静悄悄的“银发逆袭”正在上演。

对像王老师这样的退休人士而言,匹克球场成了他们施展智慧的“第二职场”。曾经的教学管理经验,被完美移植到了球场上。他成立了夕阳红匹克球俱乐部,有章程、有训练计划,还有每周线上例会。他甚至在笔记本上清晰罗列着场地预约、器材保管、新手培训等分工。

“当年带高三毕业班的时候也就这么认真吧。”

这些老一辈玩家把中国人特有的组织纪律性发挥到了极致。他们不像年轻人那样临时组局,而是有着严格的活动日程。在微信群里,通知不是“明天有谁打球”,而是“本周五上午7-9点,1-4号场地已预订,请各小组长组织队员准时到场热身”。

从银发族们严谨的值日表,到都市年轻人手机里的预约链接,匹克球正在中国掀起了一股跨越代沟的默契,那么,这项看似简单的运动,是如何悄无声息地影响中国人的社交与生活的?

2025年,如果你在社交平台上看到朋友发着类似网球动作却站在羽毛球场的运动照片,十有八九是在打匹克球。这项运动的增长数据令人惊叹。天猫数据显示,2025年京东“618”期间匹克球装备销量同比暴涨1100%。

小红书上,匹克球相关笔记超过120万条,#匹克球挑战赛#话题的播放量达到了8.2亿次。匹克球的热度已经席卷全国多地。在广东省,常年打匹克球的人数超过20万。在上海,截至2025年4月,有130片匹克球场,这个数字还在上涨。在丹东市,已铺设和新改建匹克球场地270余处,开展匹克球培训活动200多场,普及人数2万余人。

匹克球的赛事体系也日益完善。国家体育总局网球运动管理中心、中国网球协会推出了三大核心赛事:中国匹克球巡回赛、全国匹克球冠军赛、全国匹克球锦标赛。2025年,“李宁杯”全国匹克球锦标赛吸引了来自全国25支代表队311名运动员报名参赛。

那么,为什么一两年的时间内,这项运动就在中国火了呢?

用乐器来类比,其实它不像那些需要苦练才能登堂入室的专业乐器,反倒像一把任何人一拨就响的社交尤克里里。

它没有小提琴的矜贵,也没有钢琴的繁杂,但它能轻松弹出欢快的和弦,让每个围过来的人都能跟着哼上几句。毕竟大多数人需要的不是正襟危坐地看音乐家表演,而是自己也能迅速融入其中,获得即时的快乐。

匹克球降低了运动的门槛,也降低了愉悦的门槛。

山姆开始卖匹克球拍了

匹克球还精准拿捏了当代人“既要又要还要”的小心思。它不像某些运动那样高高在上,反而像一位情商超高的社交达人,轻轻松松就混进了各个圈子。

首先,它极速上手。

运动手残党再也不怕被朋友拉去打球的时候表现得像个大多数时间都在捡球的白痴了。基本上10分钟上手,一小时能对战,多恐惧运动的人,也能快速获得“我能行”的正向反馈。

所以说它就像一个“运动界的拼多多”,巧妙拼接了国人最熟悉的三大球类基因:对那些打惯了羽毛球的人来说,场地熟悉,没有陌生感;对那些爱打乒乓球的人来说,设备的握感亲切,上手零隔阂;对于爱打网球的人来说,动作也可以一样舒展、潇洒,能继续满足一点点虚荣心。

蔡依林正在匹克球场上旋转跳跃

这种“混血”设计,让不同运动背景的人都能快速找到切入点,用互联网黑话说,这叫极致的用户体验和低迁移成本。

其次,它是强社交运动。

匹克球的球场氛围,没有网球场那么剑拔弩张,而更像个线下聊天室。

聚餐太容易胖,密室太吵,咖啡馆干聊,又容易冷场。匹克球的出现,给爱社交又挑剔的当代人带来了一个新空间。

球场不大,刚好是能舒服聊天的距离;节奏不快,允许你边挥拍边聊天。“三阿哥又长高了!”紧接着正手抽球;“最近哪个项目赚钱了?”紧接着是反手劈扣。

“打球五分钟,聊天两小时。运动是幌子,维系人情才是真。”

对于在钢筋水泥里渴望连接的都市人来说,匹克球提供了一种“手上有事做,聊起来也不尴尬”的完美社交媒介。

再次,性价比高。

羽毛球馆的价格一路飙升到让人肉疼;滑雪、高尔夫依旧是钱包刺客,匹克球则显得无比亲民。

装备方面,丰俭由人:二十块钱的入门拍能打,三千块的顶级装备也能耍。某宝热销款集中在百元价位,不过是三杯咖啡的钱。更重要的是场地灵活——一片羽毛球场能划出2-3个匹克球场,利用率直接翻倍。小区空地、公园角落,只要有一块平坦的地面,就能随时开局。体面,不肉疼;低投入、高快乐。

最后,名人效应的放大与政策的东风吹拂下,匹克球爆红也不那么意外了。

名人圈里,勒布朗·詹姆斯、比尔·盖茨、国内的范志毅等大佬纷纷下场带货,瞬间抬高了这项运动的“咖位”。当人在朋友圈晒出打匹克球的照片,仿佛也间接与这些名流产生了某种连接,满足了小小的心理优越感。

林书豪打匹克球

政策层面,全民健身计划进入收官年,各地体育场馆建设超额完成任务。很多城市敏锐地捕捉到这股潮流,主动将闲置场地改造为匹克球场。这相当于连政策都在为这项运动“修桥铺路”。

所以,匹克球的爆火绝非偶然。它是一场由用户体验、社交需求、经济增长和时代机遇共同导演的完美风暴。它不像一些运动那样试图征服你,而是温柔地接住了你所有的不安和需求,然后轻轻问一句:“来都来了,玩一局?”

但是刨去低门槛、强社交、高性价比这些因素,当无数个体带着各自的初衷(省钱、解压、尝鲜)走进球场,他们实际上是在共同参与一场社会实践。这是一场因匹克球而存在的真实连接,它让匹克球的意义短暂超越了运动本身。

在一块匹克球场上,人们的社会身份,会被暂时悬置——无论是CEO还是小职员,退休老人还是大学生,你们都得遵守同样的规则,面对同样的球网,追求同样的快乐。

它之所以是快乐的,是因为它摒弃了那份为了自我优化而效率至上的价值观,它不像跑步要测速,健身要算卡路里,瑜伽要追求高难度体式,它不再执着于“更快、更高、更强”的奥林匹克精神,而是拥抱“更快乐、更互动、更可持续”的生活理念——

匹克球以一套温柔的规则设计,与朴素的玩法,消解了竞技体育的对抗性。放大了人类在球场上的真实连接。

无论科技如何进步,社会如何变迁,人类对连接的渴望永远不会消失。而我们所需要的,有时只是一块小小的场地,一颗轻盈的塑料球,和一份愿意走向他人的勇气。

那么可以说,匹克球在某种程度上,在这个数字时代,帮当代人找回了附近。

有多少人微信好友过千,却找不到一个可以深夜通话的朋友;短视频刷到手抖,却填不满内心的空虚。匹克球让我们回到了线下,让彼此又一次链接在一起。

它为当代人提供了一种最低成本的互动机会。

在球场上,你不再是那个躲在手机屏幕后面用表情包来掩盖自己内心真实情绪的人了。你不得不又鲜活了起来,你的汗水、笑声、失误时的懊恼叹气,都将再一次真实可触。

END

你玩过匹克球吗?

今日厂内车间值班表⬇️

监工丨Benjamin

质检员丨梅卡

螺丝工丨哈尼

视觉流水线丨玉米

图片来源丨互联网

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6153人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里