燕园风雪后——父母在燕大的一世情缘

作者:郑玫

2017-09-26·阅读时长9分钟

父母的恋爱史,有两个不同的版本:一个是母亲当年跟我说的,另一个是父亲跟我讲的。将两个版本凑起来,方为完整,也混搭成一件有趣的往事。

父亲说,第一次相遇,母亲就给他留下了深刻的印象。那是1951年夏末,母亲被燕京大学录取,从上海坐廉价学生专列去北京,中途经过天津。父亲在1951年母亲入学时,已经是三年级的学兄了,因为我祖父工作的关系,父亲当时在天津居住。学生专列停靠天津站,他负责给这些北上的上海学生往火车上送食物。按照我父亲的版本:那些上海新生与从沪返京的旧生到天津时,已在火车上坐了60多个小时,手中早已完全无粮。他一上车就看到了我母亲这位“饿得两眼放空”、来自上海的小姑娘,他把大堆由他祖母准备的酱牛肉、茶叶蛋和肉包子送上火车,简直就是救了这帮同学,包括我母亲的命,因为火车经停天津后还要咣当咣当地再走一天,才能到北京。可以想见,我母亲当时一定对他产生了良好的印象。

我母亲在世的时候,也跟我说起过第一次坐火车离家去北京读书的情形:当火车一离开上海火车站月台,多愁善感的母亲就开始哭,一路上老生们纷纷想各种办法逗这个年龄最小的妹妹开心,但是她还是不停地哭。车到天津,她模模糊糊记得有人送来大包小包的食物,一时之间,车厢里的同学很是激动,纷纷去抢着吃。但她对那个所谓的“救命恩人”一眼也没瞧过,而他送上火车的那些东西,她一口也没吃。母亲家中管教甚严,除了吃饭时在餐桌上,其他时间,俱不得进食,尤其不准吃别人家的东西,当然也从不吃零食。母亲一生对食物都是淡漠的,而我遗传自父亲那边的“吃货”基因,让她一直都颇感失望。

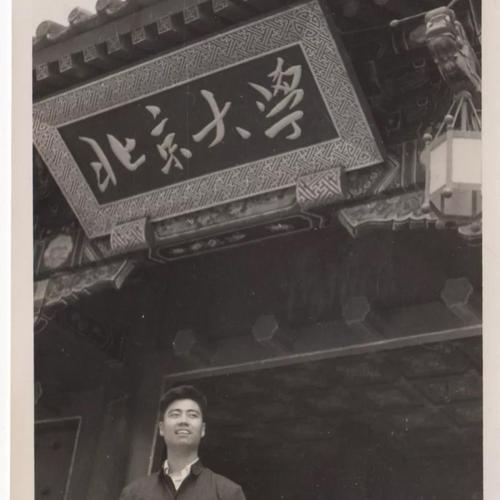

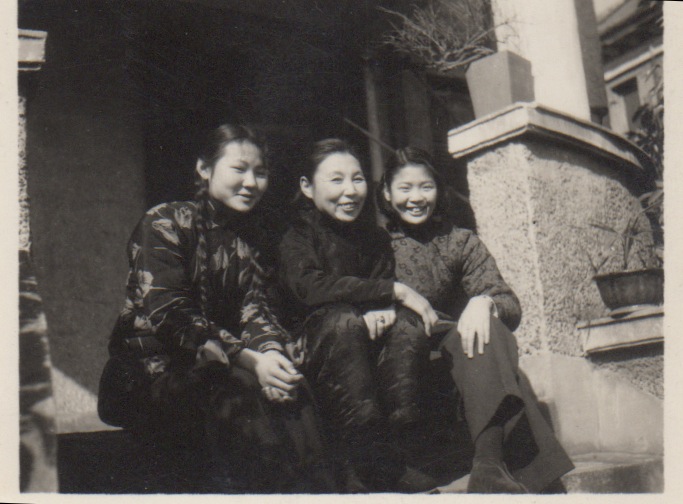

1951年母亲考入燕京大学时,内地已经解放两年了。她那一届从上海、北京、天津及香港招了近百名学生,录取名单都刊登在《人民日报》上。那时候燕京大学师生总计500人左右。不似解放前,学费是用金条来缴纳,母亲入学时学费是以每斤小米的价格折算,总共为1000斤小米。解放初期,燕京大学的伙食很多时候也是粗粮,父亲属家中阔少,除了父母给钱,自己还写稿赚外快,自入学开始几乎是天天下馆子。去的最多的,就是燕园东门外与燕东园之间的“常三食堂”,据说那里最出名的是许地山饼、黄小姐菜、叉烧肉炒面……父亲派头很大,常带着一帮同学,吃完说一声郑先生挂账,抹抹嘴就走了。前些年与父母的老同学们聊天,他们都很缅怀“常三”父亲请客的好日子,那里基本上就是燕京大学新闻系的饭堂。母亲对“常三”当然也是印象深刻的,最爱那儿的红果酪。

父亲被打成右派,全家跟着下放西北那些年,天黑得早,吃过晚饭后,不能唱歌,也不能瞎讲故事,他们就给我讲他们上学时候的事儿。一方面这都是自己的琐碎事儿,不会引起不必要的麻烦;另一方面,这也是他们最爱讲的话题。各种对学生时代的缅怀,也免不了互相揭老底,很是有趣。说起“常三”,父亲当然要说他每次去请客多么威风,但是母亲则将故事接着讲述下去,说后来发现所有人在“常三”吃完以后,都告诉伙计是“郑先生账”,结果父亲一个学期下来,把生活费和外快全搭了进去,总要跟着我母亲蹭吃蹭喝一段日子。当然,这些细节是父亲从来不提的。

回到我父母的恋爱史。让母亲真正对父亲留下印象的地点,虽然也是在天津,但并不是像父亲说的火车停靠那次。1951年,父亲在天津《大公报》暑假实践时被抽调到华北城乡物资交流展览会宣传组帮助工作。10月,燕京大学组织师生到天津参观这个展览,那时我妈刚刚入学不久,是个很认真的学生,作为新闻系的新生自然要跑遍每一个展馆。父亲说她当时抱着一个本儿,要把每个馆的纪念戳都盖上。父亲已经在展会上工作多时,轻车熟路,带着这位师妹很快就达成了愿望,也借机加深了友谊。

到天津去参观展览会的几十个新闻系同学,基本都住在我父亲位于重庆道的家里。他家的客厅能容纳下上百人起舞,据说晚上经常歌舞升平。母亲矜持,不愿住男同学家,与其他女同学同住天津圣公女中,但被邀请参加过父亲的家宴。父亲的祖母,也就是我的曾祖母待客非常热情,除安排了罗宋汤、炸猪排、土豆饼和色拉,每人还上一只巨大的梭子蟹。

父亲的女同学中不乏风华绝代的美人,但是曾祖母那双碧蓝的眼睛却偏偏在所有女同学之中相中了我母亲,这个举止谈吐以及餐桌礼仪都凸显家教,笑起来眯缝眼的大家闺秀。当她确认了最心爱的孙子也是对这位女孩情有独钟时,就更放心了。母亲后来说起我父亲的“阿娘”,也就是我的曾祖母,很是有趣。老太太每天下午有喝下午茶的习惯,浓浓的红茶一定要配奶油蛋糕,母亲嫁入郑家后被派驻天津记者站,住在婆家,曾祖母总差遣我母亲去给她买蛋糕,而我的祖母,也就是我母亲的婆婆,是严禁任何人给有糖尿病的老太太买甜食的。我母亲为这“两头不讨好”的差事挠头不已,为了躲避,经常主动在单位值班。

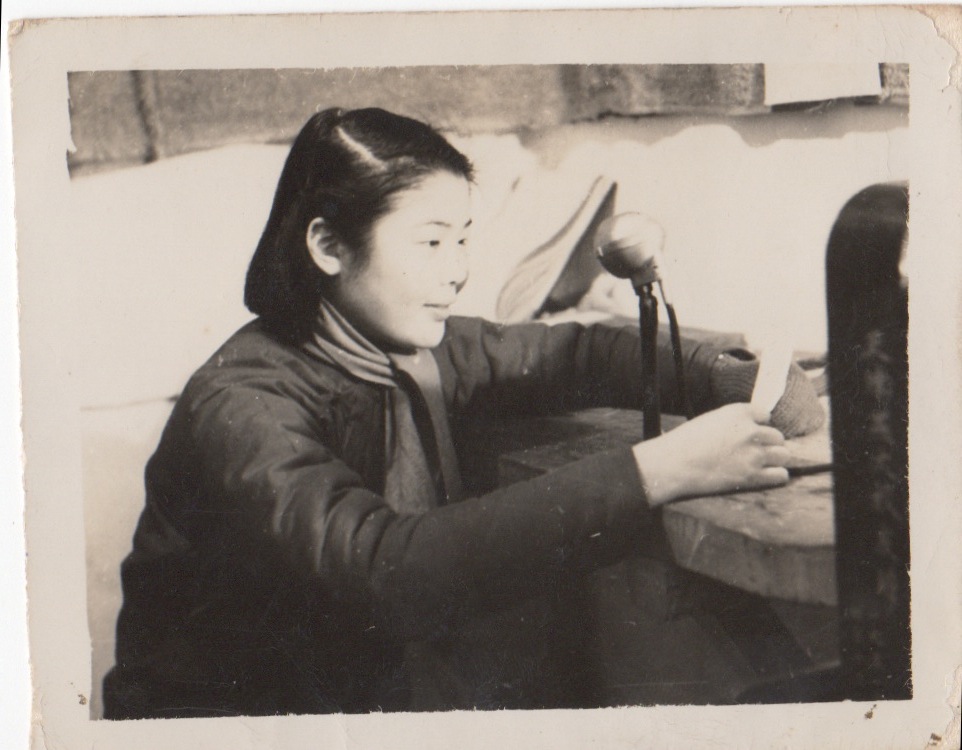

1951年冬天父亲任燕京新闻系的系主席,给当时新闻总署署长胡乔木写信要求去参加土改,不久新闻系49级同学18人加入政协土改团,当时土改团团长为田汉与千家驹,在广西参加了南宁及贵县两地的土改。1952夏父亲回到北京,分配在《工人日报》实习。母亲这时已经是大二的学生了,秋季开学再次坐火车自沪赴京,父亲当时正好在丰台采访,之前就打听到母亲乘坐的列车,知道会在早上五六点钟抵达丰台,父亲便赶上那趟车要给她一个惊喜。上车后他一节一节车厢地找过去,终于找到了我妈,她当时趴在桌上睡着了。我爸在她脑袋上弹了几下把她敲醒,迷迷瞪瞪的母亲得知父亲是专程来接她,感动不已。似乎就是从那时起,这位新闻系的小才女成了我老爸的女友。

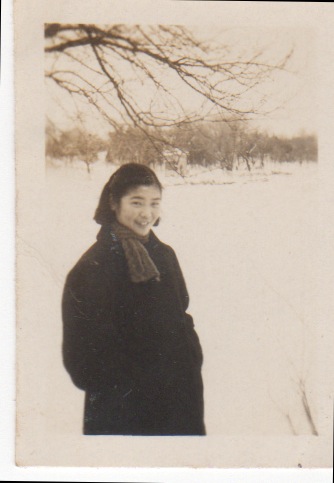

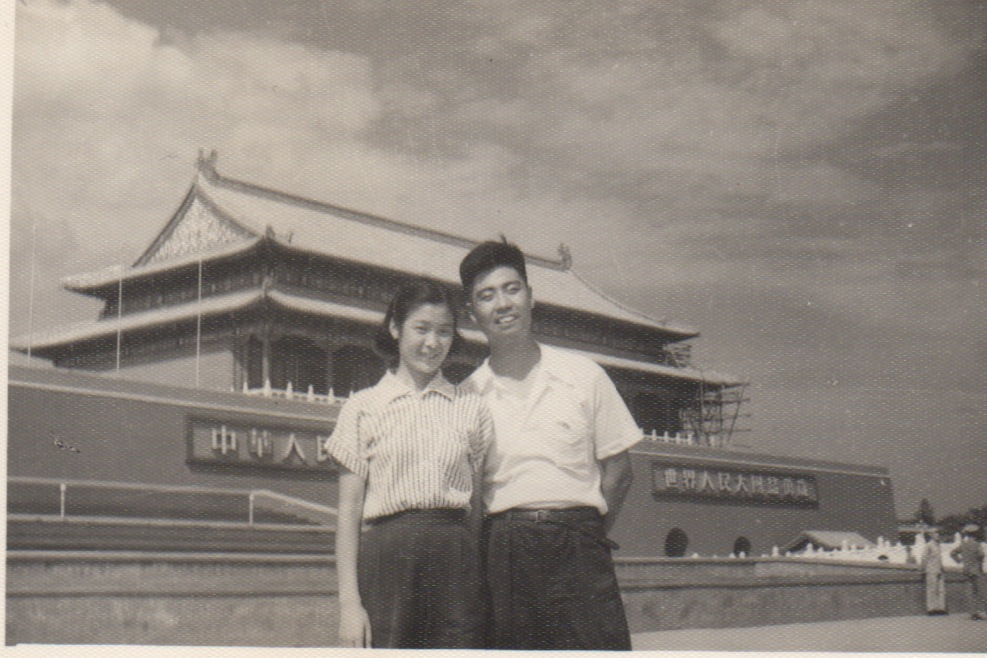

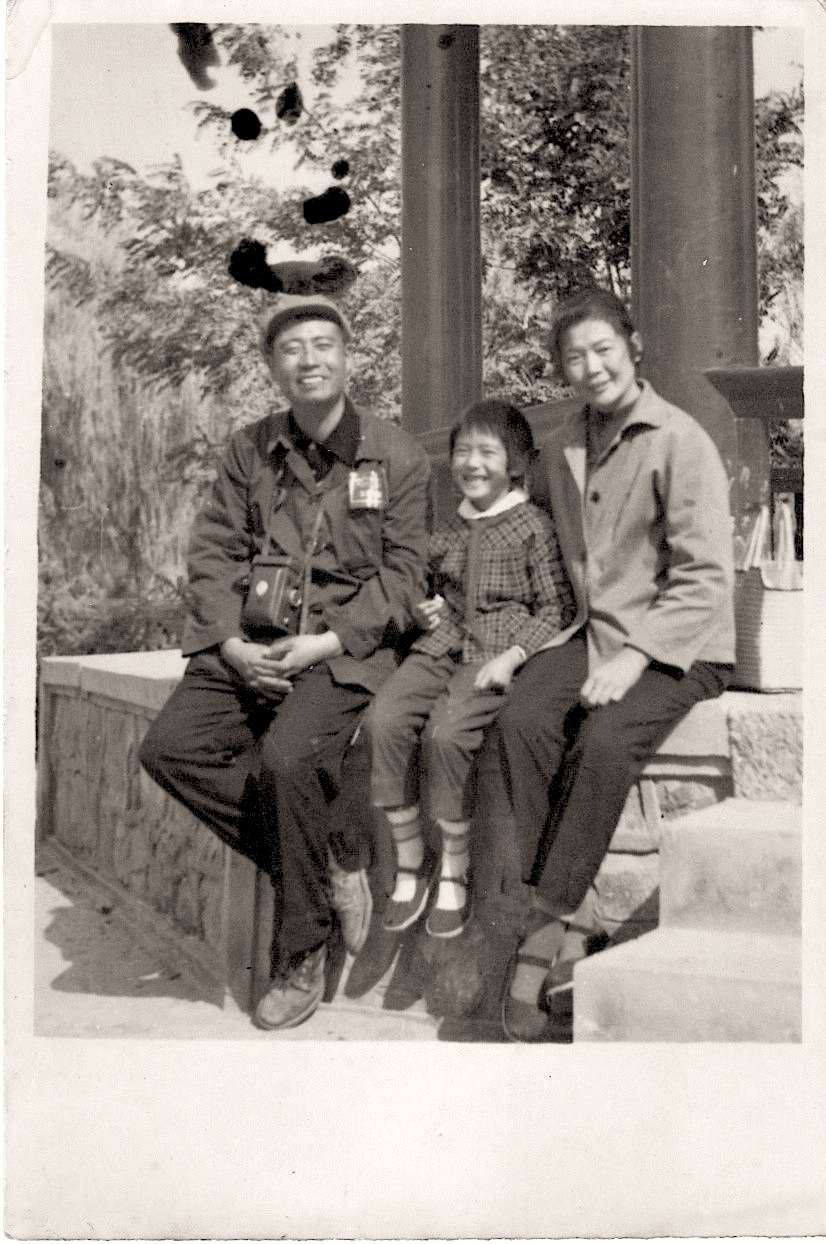

父母的合影不多,找到的,父亲大多形象不佳,按照现在斯文的说法,是“极具波希米亚风”,直截了当地说,就是衣冠不整。从各种合影可以看出我爸妈是从1952年走在一起的,直至母亲1998年初去世,他们在一起共46年。父母的老同学经常开玩笑揭老底,说父亲赢得母亲芳心完全因为近水楼台。父亲当时是新闻系的团支部书记,母亲单纯地向组织交心都被父亲看了个清楚,知根知底当然容易制定追求策略。另外新闻系还分成几个生活小组,组里各年级的同学都有,我母亲当然是被“学生领袖”分到了自己所在的那个小组,美其名曰“为帮助她改造思想”。父亲说,母亲一副大小姐做派,刚到北京读书时冬天穿一件貂皮大衣,他认为不妥,让母亲换上蓝布棉服。本来她还戴瑞士腕表,用的笔也是名牌,父亲说:“好在开学没多久就都被她弄丢了,要不实在招摇!”

我自有了记忆开始,印象中我父亲一直都在“改造”着母亲,好在母亲一直都很崇拜与尊重她这位学兄,虽然偶然“伶牙俐齿”地讥讽几句,但基本上对父亲是言听计从。1953年父亲毕业,被分配去的单位要求报告有无恋爱对象,因为如果没有的话,组织上是会替他们安排的。他打听到如果有结婚对象,就必须通过政审才能结婚,而且这个过程会越来越严格,父亲当时的上级是位很热情的女士,听到我母亲的家庭出身,知道这事儿拖不得,马上就替父亲批了申请,督促他赶快去办理结婚。

父亲快刀斩乱麻,赶紧跑到母亲实习的报社拉她去结婚。母亲后来说起这段逼婚过程,似乎父亲是借组织上的力量,让她糊里糊涂地嫁掉了。现在想想,她那时候才是个大三学生,虽然与父亲的关系已确定,但是校门未出就成为人家妻子,确实委屈。我大约8岁的时候在父亲当时的老上级家住过一段,老奶奶说:“你妈妈是娇小姐,嫁给你爸爸是委屈了,当时他们去办手续的时候,你妈一直挂着个脸子,办手续的人还专门打电话到我们单位来问,说那个男的是不是二婚吶?那个女孩子老大的不情愿,就差掉眼泪啦!”

母亲的确是位娇小姐,从小不谙家务,不要说厨房从来不入,就连家中厨房与饭厅之间的配菜间,她都没有进去过。后来去读大学、在单位都是吃食堂,直到被发配到大西北的银川市女中当语文老师,自己才不得不学着做饭,从脱煤坯、生火开始,然后是和面……母亲做饭,在整个银川市是出了名的,大家说起来都笑得合不拢嘴。好多年以后,我碰到母亲当年的学生,她告诉我,吃过晚饭,她们想去听高老师弹钢琴。见她还在院子里忙着呢。原来,花了大半个下午总算把炉子鼓捣着了,面也和好了一团。同学们好奇地围了上来,只见母亲拿出一把尺子比划着,然后用小刀在摊开的面饼上拉出了一根根的面条……学生们看得目瞪口呆!之后,又眼看着她把那一根根面条下到锅里去煮。“我们都等着看那尺子拉出来的面条会煮成啥样,结果高老师煮成了一锅糊糊!”这个后来当了大学英语老师的学生感叹道。

“你妈妈是我最喜欢的学生!”侯仁之老先生生前见到我总这样说。燕京大学是不限制选课的,任何学生都可以选修学校里的任何科目,母亲选了侯仁之先生的地理课,因为选侯先生课,有很多外出考察的机会。父亲当年也选过侯先生的课,说那时候侯先生把他的儿子背在背上,带着学生们从南口下车一直走到八达岭。母亲选修侯先生课时就更有趣啦,侯先生的儿子大了些,不用再背着,他就可以带着学生们走得更远些。有一次侯先生带他们一直走到了望京台,天已经黑了,在那儿等着第二天看日出。我妈他们那群同学一边走一边吃,到了晚上所有的干粮都吃光了,结果第二天早上,侯先生只好把自己的干粮拿出来让他们分了吃,自己却饿着肚子。后来我多次陪母亲去侯先生家中做客,每次她都不会空手而去,想必是依然记得当年让先生挨饿的事儿!

我几乎没见过父母很恩爱的模样,除了母亲去世后火化前那一刻,父亲从来没有在我面前亲吻过母亲。他们倒是经常争论,不是一般夫妇之间关于柴米油盐那样的争吵,而是俩同学,为一篇文章、一种观点的激烈辩论。最激烈的时候两人针锋相对,话不投机,一个摔门而去,另一个进了房间“砰”的一声关上了门。他们之间的感情有多么深,我在母亲去世之后这近20年里,见父亲每每动情地提起与他举案齐眉的小师妹、相濡以沫的妻子时,才有了更深的体会。

1997年底,母亲病情加重由香港转往北京301医院医治,父亲从香港赶去探望她,轻描淡写地说他一人在港,周末去看了一场电影《泰坦尼克号》,并将整部电影绘声绘色地给母亲描述了一遍,讲到最后,生离死别,在一旁的小护士哽咽了。我当时正怀着老大,躲进了病房内的卫生间强忍住眼泪,走出来时正好看到父亲站在病床尾注视着母亲,而她也正看着他。四十多年两人之间牢不可破的默契,全在那四目交投的对视里了……

母亲在入燕大的时候,是有个男朋友的。他们是高中同学,住在同一条路上的洋房里。小时候母亲跟我说起过她的初恋,我想主要是为了对我灌输不要太把初恋当回事儿。我之前一直都惋惜母亲没有嫁给那个听起来十分优秀的男生而选择了貌不出众、一辈子倒霉透顶的父亲。世间的事情冥冥之中总有安排,母亲去世前一年,她那位初恋男友在一次机缘巧合之下得到了母亲的电话,与她取得了联系。我终于在医院里见到当年传说中的“奶油小生”,的确风度翩翩,温文有礼。事后,我笑问病榻上的母亲嫁给父亲后悔否?她想了一下,笑着说:“不后悔,我跟着你父亲,过了精彩的一生。”

父亲郑介初,母亲高哲。父亲一直以“哲夫”为笔名,意为“高哲之夫”也。

文章作者

郑玫

发表文章2篇 获得29个推荐 粉丝33人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里