《渺小一生》|遇见一本书

作者:理想国imaginist

2019-06-09·阅读时长6分钟

渺小一生:为什么所有人都应该阅读这部当代文学经典

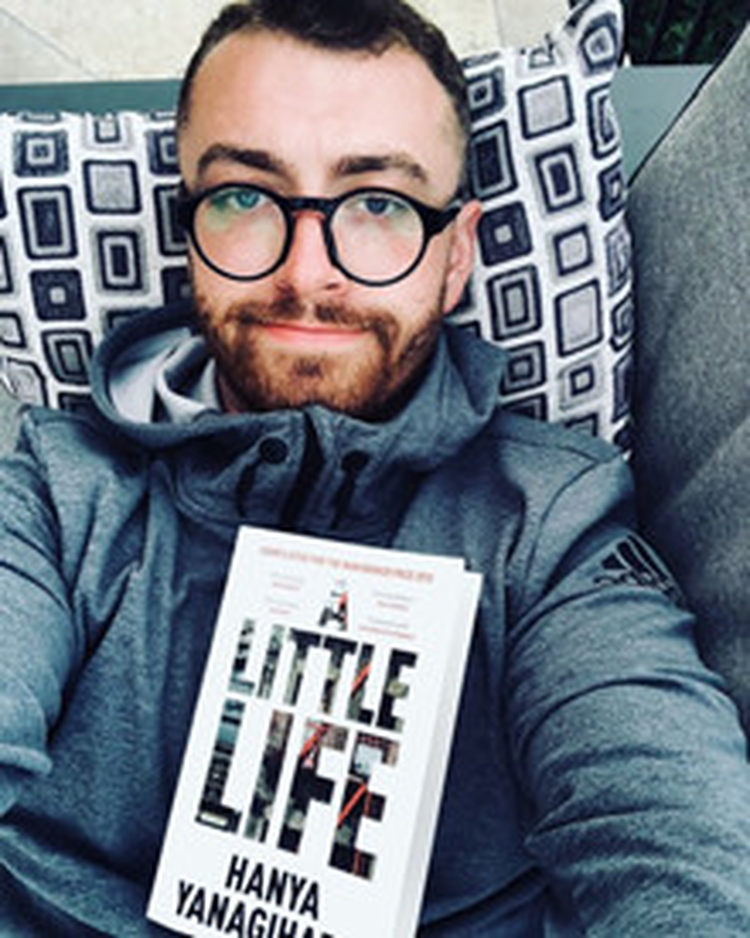

它可能有些黑暗,甚至会令人感到痛苦,但柳原汉雅的第二本小说为当代人提供了一个焕然一新的视角,阐明了友谊在这个令人焦虑的时代所具有的意义。

一大清早,我的哥哥就打电话给我,从他的声音来判断,他筋疲力尽,还有些感伤——前一天晚上他几乎没睡,熬夜读完了《渺小一生》,被书里的情节牢牢吸引,不舍得放下这本大部头,加速朝着书中虐心的结局疾驰。

圣诞节以来——《渺小一生》登上了各大媒体和书评人年终发布的书单——它已经巩固了自己的地位,它就像一个忧伤的、大到令人畏惧的圣诞袜,朋友们发来的信息蜂拥而入。

我的朋友汤姆说:“简直可怕,虐心的部分有150多页”,一周之后我又收到了他的信息:“我还忍不住一直想着那本书呢”。在脸书上,一个朋友和我说:“它让我心碎”,另一个朋友则建议成立一个“互助小组”。

他们不是个例。《纽约客》的乔恩·米肖写道:柳原汉雅的小说能让你为之疯狂,它一步步侵蚀你,占据你的生活。他是对的:这本在我们澳大利亚的夏天畅销的书,就像它出版时(冬天)的天气一样,阴冷,令人上瘾。

《渺小一生》讲述了四个初到纽约闯荡的男人——就读于同一所学院的朋友——之间的友谊。他们在几十年中都获得了几乎不可能实现的、令人难以置信的成功:杰比在艺术圈中大展拳脚,马尔科姆成了明星建筑师,威廉成了著名演员,裘德成了让人惧怕的诉讼律师。之后,裘德就成了故事的焦点:破碎的、神秘的男人,会在凌晨2点用刀片划开自己的大腿和手臂,他的身体是由伤口织成的网。

是的,《渺小一生》是一本“迷人的”沙滩读物。

当然了,阅读是一种非常个人化的行为。但在某些时候,某本书对你的心理承受能力所提出的要求实在太苛刻了,因此你不得不从他人处寻求慰藉。你向读书俱乐部的成员推荐这本书(或者,出于这个目的,你成立了一个读书俱乐部);你在朋友圈、微博以及其他社交平台上发布与这本书相关的信息;你把这本书借给他人阅读——如此一来你就不需要一个人承受这些。

《渺小一生》不仅仅吸引了我和我的朋友们。根据《华尔街日报》的报道,在“最近几个月,在书商和读者的推动下,它[《渺小一生》]获得了越来越多的关注,尤其是在推特上,人们在那里分享他们阅读后强烈的情感体验……他们这样形容它:‘令人难过’‘悲惨’‘痛苦’。但是更多人说这是他们读过最好的书。”

那么,为什么这本书引起了这么大,并且这么一致的反响呢?尽管柳原汉雅的这部作品进入了三大国际文学奖的决选名单,但不得不承认,这位美国小说家的行文有些支离破碎,有时小说中的情节也十分夸张,近乎歇斯底里。一个人到底能够忍受多大程度的痛苦和虐待呢?柳原告诉《卫报》:“其中一件让我和我的编辑意见相左的事情,就是读者所能承受的范围”,你会发现,很难在主流文学中找到一本能与《渺小一生》媲美的“悲惨回忆录”。《纽约客》书评人指出,弗拉基米尔·纳博科夫的《洛丽塔》和爱玛·多诺霍的《房间》都让最糟糕的事情发生在舞台下,而《渺小一生》则不是如此。

有些书的出版节点刚好符合彼时社会、文化的需求,《渺小一生》即是如此。《渺小一生》是我们这个焦虑时代完美的编年史,它提供了所有随之而来的戏剧要素(自虐、狂欢和暴力),以及它的慰藉:友谊、旅行和爱情。

在《纽约书评》中,丹尼尔·门德尔松写道,《渺小一生》“证明了它是极具二十一世纪特色的小说,涵盖了有关虐待,受害,自我厌恶的内容”,让我们思考 “一种普遍的无助感和极度焦虑是否已经成为常态”。

这让人想到《高等教育纪事报》上的一篇文章,文中提到了一种新出现的普遍现象:一些看似微不足道的事情(比如宿舍里的一只老鼠)会给与这些事情相关的年轻人带来极大的困扰,以至于他们不得不去他人处寻求心理慰藉。“越来越多的年轻人受到了鼓励,现在他们不再把自己看成自己生活的控制者,而是潜在的受害者,给他们造成伤害的可能是他们的约会对象、室友、教授、机构或整个人类历史”,门德尔松写道。

在这样的文化背景下,他说,受害者是有身份、有地位的:“对[《渺小一生》的]读者来说,作者笔下残缺不全的主角一定带来了某种愉悦,因为这证实了他们之前的判断——世界就是一个受害者的聚合地,除此之外再无其他。”

毕竟,在这个时代中,连空气中也弥漫着普遍的焦虑和恐惧。在这个新的、崇尚“上帝已死”的世界里,已经不存在固定的外在观点,或一套被普遍认同的信仰;从前坚固的、亘古不变的东西早已融化,飘散在空气中。Y时代(Generation Y)怀着对非凡人生——辉煌的事业,随心所欲的冒险,金钱,爱情,一切——的向往长大,却发现他们并未得到他人允诺的一切。于是他们突然发现身边瞬间被令人恐惧的事物充满,成功变得既难以实现又几乎不能维持,没有人可以战胜他们的过去,正如音乐家约翰·米斯蒂所唱,“人生短暂,没有人会在意你。”

我们每天所进行的社交互动已经从数十次激增到了数千次,我们每时每刻都在随身携带的智能手机上和别人进行互动。不安分的资本使我们的工作变得更像追逐兔子的猎狗,而不是任何一种工艺。我们从未停歇,没有中场休息,没有能把我们绑在一起的共同信念,梦想与现实之间有一道鸿沟;没有你想要的大日子,只有你自己能创造的小生活。

但如果焦虑是我们这个时代的负担,那么友谊就是它的镇痛剂。

友谊是《渺小一生》中的慰藉,也是任何被焦虑困扰的生命的慰藉,它在《渺小一生》中被刻画得如此精致、生动——充满了美和暗流——以至于让人难以分清虚构和现实的界限。

小说人物之间的友情即被大多数人称为agape的感情,C.S.路易斯在《四种爱》里对这种情感进行了论述,认为它是人类所具有的最高程度的情感:“一种无私的爱,只考虑他人的幸福安乐。” 相应的,马克·吐温将友谊作为《哈克贝利·费恩历险记》的重心,而戴维·马洛夫在《约翰诺》中也是这么做的,但是其他小说家仍然乐于颂扬爱情——包括性、罗曼史、婚姻和之后的生活。

友谊一次又一次地拯救了我们,从校园到办公室,甚至更远的地方——那么为什么没有出现更多关于友谊的小说和电影呢?为什么两性关系总是处于人们关注的焦点?

当然,《渺小一生》中也有性,但它是朋友之间的性——因此它就完全变成了另一种东西。威廉在思考他与裘德的关系时曾这样想:“他们在创造一种自己的关系,这种关系没有得到正式的认可,也没有在诗歌或歌曲中被赞颂,永世流传,但却让人觉得更真实,也不那么压抑。”

2014年杰出的小说,本·勒纳的《10:04》,也将友谊作为故事的重心(一男一女之间的友谊),讲述了一个焦虑的人被飓风桑迪和艾琳困在一个焦虑的城市中。艾米丽·威特在《卫报》中写道:“亚历克斯和本(两个主角)之间深厚的、柏拉图式的友谊是近来其他小说从未触及的,或者说,其他小说中的类似描写并没有达到这种高度,尽管这种异性之间的友谊在我们的生活中是非常常见的。”。

与此相似,友谊的复杂性——轻快,黑暗,支持,竞争,钦佩,嫉妒,爱,执迷——也是埃莱娜·费兰特《那不勒斯四部曲》的主题,在过去几年中取得了巨大的成功。

在一个崇尚罗曼史和性爱的世界中,大多数书籍仍然遵循着既定的规则,但现在我们正处于一个特定的文化时刻,在这个时刻,所有的关系——浪漫的,两性的,柏拉图式的,一夫多妻制的,网络上的,等等——都可以被接受,与过去相比,它们变得更具流动性、更复杂。正如威廉所说的那样,我们正在创造新的关系。

《渺小一生》成功的原因之一,或许是它愿意探索这些关系中微妙的差别。我们可能无法在那些相对黑暗的描述——割伤,伤害自己的行为——中获得共鸣,但小说更多涉及的是在焦虑的世界中朋友之间的感情,这些真实的情感能让我们每个人感同身受。

所以,要是你看到有人拿着一本大部头,坐在沙滩上擦眼泪,你会知道其中的原因。

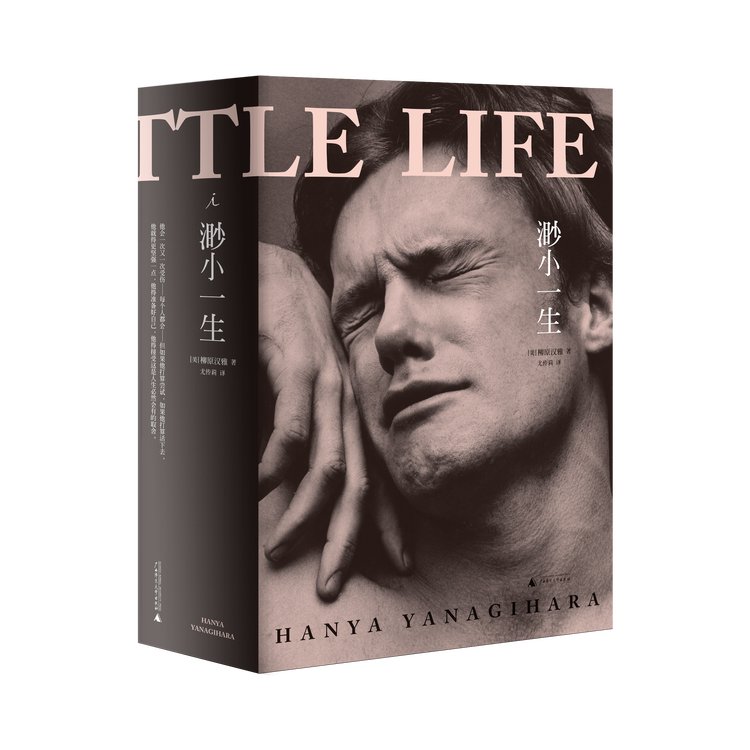

理想国《渺小一生》,2019.06重磅上市。

如果焦虑是这个时代的负担,

友谊就是它的镇痛剂。

我们无法选择出生的环境,

却能在外面的世界找到真正的家人。

关于“友谊”,你有什么特别的记忆吗?

留言评论,说一说“哪个瞬间,友谊让你逃脱孤独与焦虑”,我们将抽取2位,送出这本书。

文章作者

理想国imaginist

发表文章9篇 获得6个推荐 粉丝560人

知名文化品牌。想象文化与生活的另一种可能。

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里