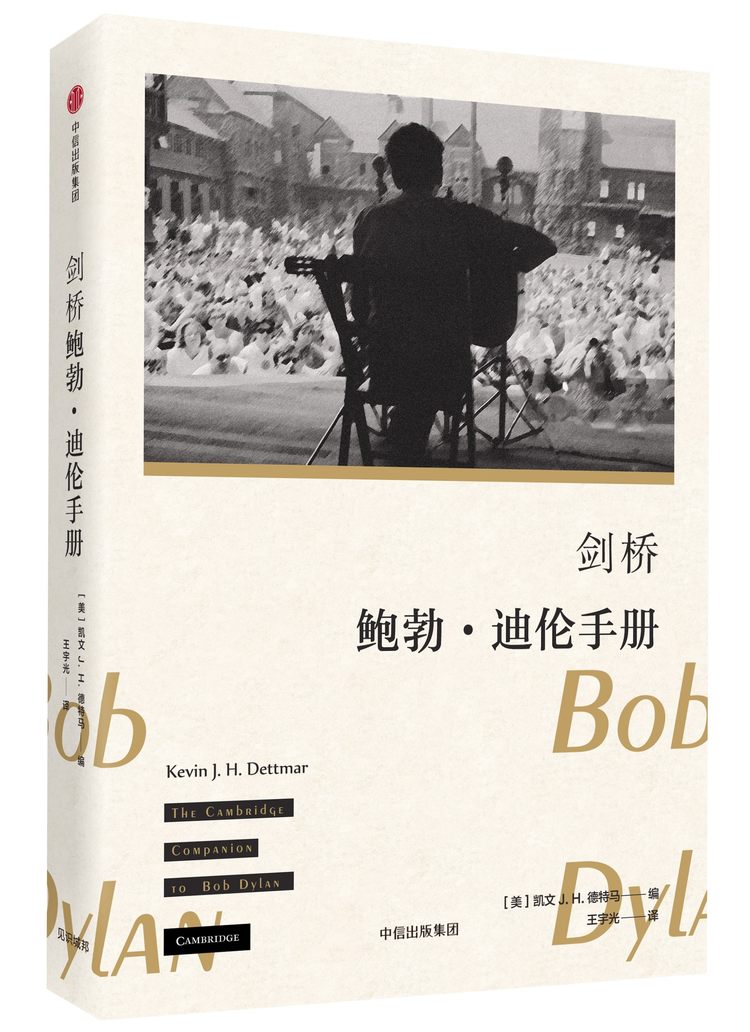

《剑桥鲍勃·迪伦手册》|遇见一本书

作者:中信-见识城邦

2019-06-14·阅读时长10分钟

文化符号鲍勃·迪伦

戴维· R. 沙姆韦

20世纪60年代初,流行音乐家经常被称为“录音艺术家”,但媒体或公众总体上并不认为他们做的是“艺术”。自19世纪中叶以来,“艺术家”这个词多数时候专指画家、雕塑家、作家和作曲家,而“艺人”(artiste)这个词有时用来谈演员和歌手。(Williams,“Keyword”,第41页)在美国,“artiste”的词义经过演化有了类似“装腔作势的人”(poser)的意思,但我们继续区分两种艺术(art),一种是指任何技艺的艺术,例如酿酒的艺术;另一种指视觉艺术家、作家、作曲家的作品或最好的作品,当然还有电影拍摄者等等逐渐得到艺术家头衔的人的作品。

艺术在20世纪60年代初是个有争议的领域,这种争议是战后发展起来的。精英拥抱了现代艺术,但现代艺术并未因此立刻获得广泛的接受。不过,更多的美国人开始熟悉以前只属于很少数人的鉴赏品位。50年代快速壮大的高等教育是一个因素。另一个因素是媒体的壮大,结果更多人知道了艺术和艺术家,无论是公认的还是边缘的艺术家。例如,对于垮掉派,每个人都知道一点儿,即便多数人从未读过其作品。公众仍然疑心,艺术家(比如“垮掉青年”)不过是懒惰邋遢的极端分子,拒绝“正常”的工作和家庭生活。但这些特征似乎自身就意味着自由,公众对那种自由有些着迷,并且日益对那种艺术家的奇怪作品着迷。

也许大众文化和精英文化之间的藩篱在60年代开始崩塌,但人们仍普遍认为流行音乐特别是摇滚乐是艺术的反面。民谣音乐得到了某种特别豁免,人们认为它是真诚的、纯朴的,不那么轻视它——真诚、纯朴在高级现代艺术中是很受珍视的品质。当时的文化虽对民谣音乐屈尊示意,却拒绝给予其从业者艺术家身份。不过,民谣界和艺术界之间有着联系,特别在纽约。鲍勃·迪伦体验过这种联系,并由此获得了两种教育:一种是部分自由派教育,他在读明尼苏达大学的短暂时光中并未注意这种教育;另一种则是很难在其他任何地方得到的教育。

迪伦参加先锋艺术的活动,看勒罗伊·琼斯(LeRoi Jones)和生活剧场(Living Theater)的戏,也观看费里尼等欧洲导演的电影。在视觉艺术家中,他表示自己最喜欢雷德·格鲁姆斯(Red Grooms)和正在兴起的波普艺术运动的一部分。(Chronicles: Volume One,第269页)波普艺术打破了高级文化和低级文化的区隔,手法是把某些大众文化和日常生活消费品放进绘画中,挂到精英画廊里,并很快挂进了美术馆。迪伦将从另一端来冲击这个区隔,做出具备高级现代主义的严肃性和复杂性的摇滚乐。

20世纪60年代时,流行音乐家的外表可是件大事。在美国,披头士们的发型(他们的着装则略逊一筹)得到的评论比他们的音乐更多。这种对性别准则的(相对小的)违背显然吓到了成年人,但那四个人倒因此在年轻听众的眼里更妙了。披头士乐队打开发型战线的缺口后,滚石乐队穿得邋遢透顶,冲击公认的表演服装观念。迪伦早期的视觉形象是精心选择的,但与民谣界的期待并不龃龉。首张专辑的封面上,他戴着帽子,穿着羊毛夹克,有点儿像个民谣歌手。那套衣服散发着工作的印象,但并非当代美国工人,而是来自另一个时空——民谣音乐大概是那个时空的产物。第三张专辑《时代变了》的封面上,迪伦出现在一张黑皮照片里,皱着眉,穿着件开领的工装衬衫,头发相对短。那身装扮体现出更明显的对当代美国工人和政治左翼的认同。

但迪伦的第三张专辑还指向一个不同的方向。与前两张专辑的传统唱片内页不同,《时代变了》的内页印了迪伦的诗。这些诗题为“十一条墓志铭勾画”(11 Outlined Epitaphs),大体上描绘了一个与歌词和封面形象相宜的世界,但像是自传性的,政治性不明显。诗中体现了现代主义诗歌的影响,尽管本身大概不算很成功的现代诗。伍迪·格思里在诗中占了显著的位置,另一些出现的名字则与迪伦当时的公众人格(persona)并无直接的联系,比如弗朗索瓦·维庸(François Villon)、贝尔托·布莱希特、伊迪丝·皮亚夫(Edith Piaf)、莫迪利亚尼(Modigliani)和威廉·布莱克1。这些诗是自由体的,只偶尔押韵;尽管每一段的意思都相当清楚,但若要把整体理解为议论或叙事,读者需要对不明显的联系加以补充。大多数当时买了专辑的人大概都搞不懂这些诗,由此迪伦显得更像个艺术家了。

在下一张专辑《鲍勃·迪伦的另一面》里,这个新方向尤为明显了。封面照片上,迪伦一身黑色,头发长了点儿,在一片起伏的房子中间站起身。他这回也皱着眉,但与《时代变了》的封面照相比,他的表情显得更若有所思,不那么愤怒了。迪伦似乎已经从邋遢的民谣歌手变成了一个城区艺术家。有人在数月后的交响音乐会上见过他,说他是“嬉皮的焦点人物,当时嬉皮士仍然穿着免烫裤和淡棕色绒面革靴子”(Wilentz)。这种装扮传达出一种感性,当然也表示迪伦是个有品位的人,这两方面都契合迪伦在《鲍勃·迪伦的另一面》专辑里的创作。专辑的内页文字题为“某些别样歌曲”(Some Other Kinds of Songs),其中的诗与上一张专辑内页里的诗风格相似,但不像是自传性的,也隐晦得多。

更重要的是,《鲍勃·迪伦的另一面》专辑的歌词在若干方面背离了迪伦过去的歌词。专辑里没有话题歌曲,大部分歌讲的事情更像是个人性的而不是政治性的。毫无疑问,迪伦认为这张专辑标志了自己音乐生涯的一个转向。奈特·亨托夫曾去旁观专辑的录制,迪伦对他说:“这里面不再有指指戳戳的歌了……我,我不想再为人们创作了。你知道,当个发言人。就像,我曾用第一人称写埃梅特·蒂尔,假装我是他。从现在起,我要从我的内心创作……”(Hentoff,“Crackin’, Shakin’”,第16页)迪伦的有些歌直接评论时事,有些歌具有明确的政治立场(特别是可归入某个团体或运动的歌曲),这样的歌曲与主流的艺术概念有冲突。艺术家为自己说话,表达自己。民谣社群看出了迪伦的变化。专辑发行前一个月,迪伦在新港民谣音乐节上表演了几首专辑里的歌,随后《唱出来!》杂志登了一封写给迪伦的公开信,抱怨他的“新歌似乎都是向内的、探测内部的、自我意识的”(Marqusee,第104页)。许多圈内人觉得《我的旧篇章》这首歌是“公开弃教”,迪伦的许多民权运动朋友为此难过。(Marqusee,第113页)迪伦几乎一直反抗别人对自己的僵化归类,拒绝“只是有限地再创某个单一传统”的角色。如迪伦所言,“民谣音乐是严格的建制。如果你唱南部山区布鲁斯,你就不能唱南部山区歌谣,也不能唱城市布鲁斯。如果你唱得克萨斯牛仔歌,你就不能弹奏英格兰歌谣……每个人都做自己的那点儿事。我对此不太在意。如果我喜欢一首歌,我就学会它,找到我处理它的那个唯一的手法,去弹奏去唱”(引自Crowe)。迪伦很快就自己写歌了,这也表明他很早就不太有保全主义的冲动。皮特·西格尔这样的民谣音乐家也写过一些自己的歌曲,但他们的公众人格依赖这一点:那些歌像是属于某个传统。人们也许会在新的语境中对那类民谣原创歌曲进行改编,但那些歌曲的有效性强烈依赖其与传统的联系。从一开始,迪伦就为了自己的艺术计划而随性地运用那种联系。

迪伦的公众人格异于大多数民谣歌手,正是迪伦的歌曲创作使得这一公众人格成为可能。在《肆意滑行的鲍勃·迪伦》专辑里,他已然通过歌曲建立了一种独特的人格,歌曲则是这种人格的表达。许多歌是借他人之声唱出,或是为受压迫的他人而写,但也有《别犹豫,就这样吧》和《鲍勃·迪伦的梦》这样的个人化歌曲。而且,在艺术家角色的公众观念里,固然有“艺术家不肯碰政治”这一项,却也认为“艺术家”意味着某种极端主义。“抒情左翼”的传统可追溯到“一战”前的时代,当时极端政治和艺术实验携起了手。如果说共产党在30年代试图压制这传统,那么它在别处存活了下来——在托洛茨基主义者那里,在无政府主义者那里,在其他离经叛道者那里。为什么一个小小的歌手兼写歌人对于老左派能这么重要?(迪伦很快就让他们失望了。)因为这种艺术大概是刚刚遭到麦卡锡主义重创的那个运动中唯一生机勃勃的元素,还有,也因为这种艺术自身就被理解为一种政治,一种对主流资本主义文化的拒斥。以此来看,迪伦宣布自己是艺术家就不见得是与自己过去的断绝了。但仍是一种断裂,因为艾略特或毕加索那样的艺术家迥异于民谣歌手。后者努力存续旧的形式,而前者——如埃兹拉·庞德所言——担负着创新的使命。如果说迪伦过去唱过新闻,那么如今他要制造新闻。

《鲍勃·迪伦的另一面》专辑里的《自由的钟声》和《我的旧篇章》预报了新方向,下一张专辑则充分体现了这个方向。《全带回家》专辑是他首次运用电声乐器的专辑。唱片的一面是摇滚歌曲,另一面是单人的原声表演。通常认为,专辑中的摇滚元素是其主要创新,但原声那一面里的新东西同样值得注意。那一面的第一首歌《手鼓先生》鲜明地说到了艺术和艺术家把人带离日常和自我的能力。尽管歌中唱的是向手鼓先生提出的请求,但我们蛮可以猜测,迪伦是在想象自己为听众扮演那个角色,他就是手鼓先生。与《全带回家》专辑的发行几乎同时,飞鸟乐队的单曲《手鼓先生》成为第一首登上流行排行榜冠军的迪伦歌曲。飞鸟乐队版本的核心元素是罗杰·麦吉恩手中鸣响的十二弦吉他,这个版本也比迪伦的柔和、音色更甜。还有,飞鸟乐队的翻唱略去了原歌的几段歌词,把重点放在副歌上,使迪伦的原意(不管那是什么)变得更不可辨。或许是因为这一点——当然也因为迪伦确实写下的歌词——许许多多人认为这首歌写的是毒品。1965年初的时候,“带我走一程”(take me on a trip)这话还没有服用LSD(麦角酸二乙基酰胺,一种毒品)的意思,那还要再过一小段时间。其实这首歌唱的是一种更一般意义上的心智变异,只是有可能联系到大麻或海洛因。吸食毒品长期与先锋艺术家连在一起,迪伦与之的可能联系帮着进一步重新定义了他。《全带回家》原声一面的下一首歌《没事,妈(我只是流点血)》揭示了艺术家迪伦的另一副面孔。如马库斯所言,这首歌的“抗议性不逊于迪伦写过的其他任何抗议歌曲:总体描绘了一个腐败、非人的社会,以及该社会中敏感自主个人的命运”(Marqusee,第127页)。但这里的新东西是马库斯说的最后一点,或者更确切地说,是那种个人的视角。按照尼克·布罗梅尔(Nick Bromell)的说法,迪伦较早的抗议歌曲是“自由派的”,因为那是代表他人唱的,但在《全带回家》专辑里,有一种源于“自己不自由、受压迫的感受”的极端主义。(第131页)这位歌手现在认为,他曾经描画的那种只有社会的“他者”得不到的自由,其实他自己也得不到。这首歌的社会批判把超现实主义和更明确的指控结合到一起:

广告标语忽悠你

你觉得就是你了

从没人做过的事你能做了

从没人赢过的东西你能赢了

这不是《谁杀了戴维·摩尔》或《海蒂·卡罗尔的孤独之死》那样的话题歌曲创作。这个控诉的总体性要强得多,但又暗示斗争是无用的:“太早就想弄明白/你知道,没有意义。”电影《逍遥骑士》(Easy Rider)用了这首歌,就是为了强调这一点。既然社会行动主义必然失败,这位艺术家如今不再受其要求的束缚。

那么,这首歌就有理由进而宣布一个信条,可称为艺术家自己的信条:“不忙着出生的人/忙着死掉。”迪伦在纪录片《没有家的方向》里道出了这一信条,说:“一个艺术家必须小心,永远不要停在自以为是的某处。你必须总是明白,你时时处于‘成为’的状态中。”《没事,妈》还宣布了艺术家的自由:“他或她或他们或它都不是/你的归属。”这几行歌词像是在直接回应老左派和民谣纯粹主义者对迪伦的要求。他在《编年史:第一卷》里回忆:

罗尼·吉尔伯特(Ronnie Gilbert)是织工(the Weavers)乐队的一员,他在一次新港民谣音乐节上介绍我时说:“他就在这里……带走他,你们知道,他是你们的。”我以前没有觉出这话里的不祥之感。埃尔维斯从没这样被介绍过。“带走他,他是你们的!”真是一句疯话!滚它的。就我所知,当时和现在,我都不属于任何人。(第115页)专辑另一面的摇滚乐用风格申明了以上这一点,表明了迪伦对形式实验的兴趣。迪伦在这里继续运用民谣资源,特别是布鲁斯,只是转化成了摇滚乐。这么做并没有发明一种新流派,所谓“民谣摇滚”。迪伦一直拒绝这个词。这么做发明的是一种独特的声音,当时只属于他一个人。歌词则重新定义了歌手的斗争。《地下乡愁布鲁斯》是迪伦第一首登上流行排行榜的歌曲。这首歌主要唱的是个人自由和年轻人志向遇到的障碍。《玛姬的农场》把《佩妮农场上》的佃农悲痛变化为个人独立的宣言。

文章作者

中信-见识城邦

发表文章3篇 获得1个推荐 粉丝140人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里