8.1 电影 | 小津安二郎的三个“谜团”

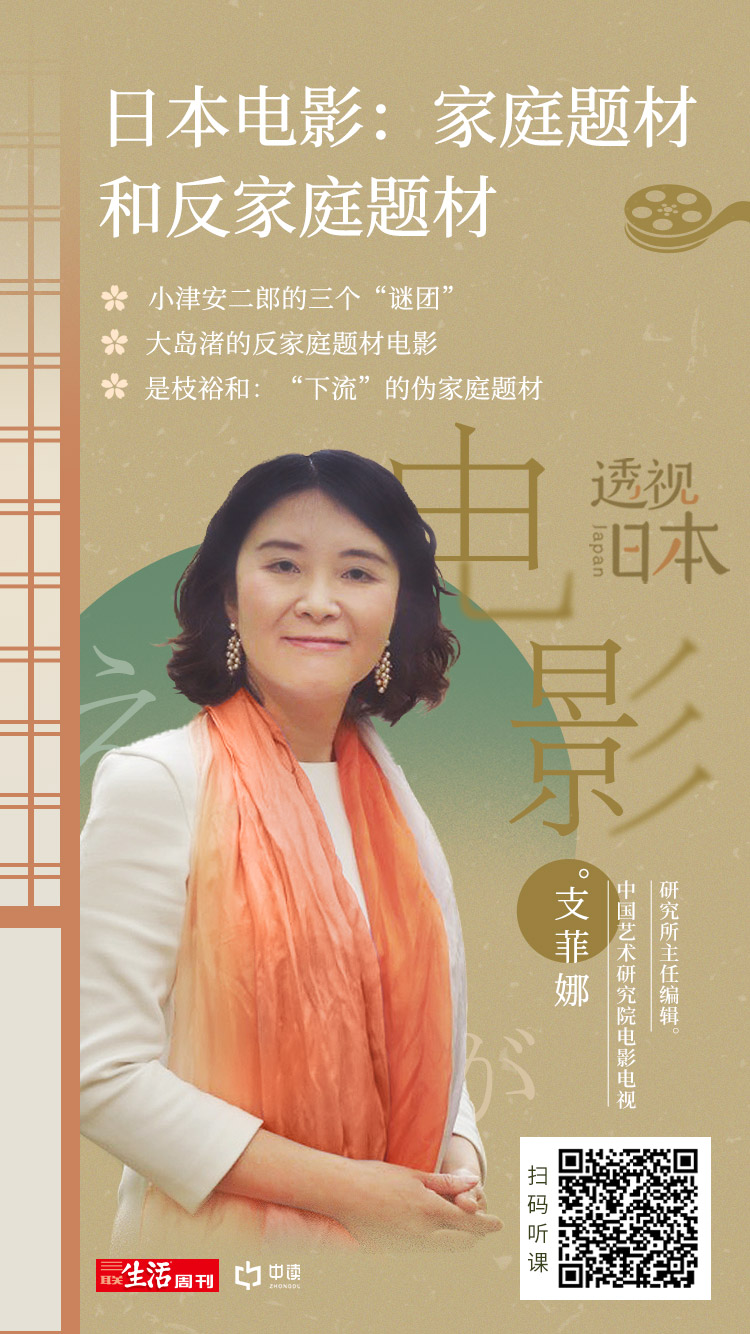

作者:支菲娜

2020-06-25·阅读时长13分钟

三联中读的朋友们,大家好,欢迎和我一起走近日本。我是影视学者支菲娜。我自2001年起系统学习和研究影视文化及影视产业,曾经在北京电影学院、东京大学和国家广电总局的研究部门长期工作。目前,我在中国艺术研究院电影电视研究所从事影视研究。这二十来年,我对日本的一些代表性电影人有过深入的访谈和交往,对日本影视进行了长期的近距离观察和研究。今天,我想和大家从我最熟悉的电影这个角度,来触碰日本。

“最有日本味儿”的导演

我们说,了解一个国家,最好是从文化入手。而理解一个国家文化的捷径,我想应该就是电影。简单来讲,就是你只要花两个小时的时间,就能看到一个国家或者一种文化的侧面了;而不像是你要去读一本书,或者亲自去旅游,或者去结交一个外国朋友。

电影是最不受“文化折扣”影响的文化艺术门类,电影语言和人们天然亲近,可以跨越种族和文化的障碍,人们不需要专门学习就能看懂电影。电影从诞生的那一天起就是商业化的,现在越来越国际化的电影市场,使电影跨越了时间和地域的障碍,我们可以看到很多国家的电影。

这一讲,将由我来为大家讲述“日本电影:家庭题材和反家庭题材”。这一讲,我想通过小津安二郎、大岛渚、是枝裕和等等这些在世界电影发展史上熠熠生辉的名字,和大家一起来检视日本百余年电影发展的变迁,探寻中日两国之间的电影交流与交锋,以及日本电影背后折射的日本社会发展进程。

小津安二郎

这一讲的第一节,我们先来聊一聊小津安二郎和他的家庭题材电影。我们谈日本电影,言必称小津,言必称黑泽。那么小津这位被西方奉为“最有日本味儿”的日本导演,他为什么会通过家庭题材电影来展现日本?

从东京的东京车站坐上横须贺线列车,大约一个小时的车程可以到达位于神奈川县镰仓市的北镰仓车站。车站旁边就是日本临济宗圆觉寺。圆觉寺在日本宗教界有着崇高的地位,而且在日本电影人的心中有着与众不同的存在感,因为这座寺庙中长眠着两位日本电影巨匠,第一位正是小津安二郎。

圆觉寺

日本是亚洲最早输入电影的国家,也是最早向亚洲其他各地输出电影生产模式和电影美学的国家。从1896年11月电影进入日本算起,有7代电影人共同谱写了这123年的日本电影历史。1898年东京的照相器材商小西本店的照相技师浅野四郎(1877-1955年)拍摄了短片《日本桥的铁道马车》,据说这拉开了日本人最早摄制电影的序幕。1899年,一位叫做柴田长吉的摄影师,将日本传统舞台艺术歌舞伎的著名剧目《赏红叶》,进行了6分钟的记录,这成为现存最早的日本电影。

《赏红叶》,1899年

这种依托舞台剧进行的早期电影探索,也成为中国和朝鲜半岛的电影启蒙。被称为中国电影开山之作的《定军山》,是京剧艺术家谭鑫培的舞台记录,它反映了中国电影与早期日本电影一样,都分别从自己的传统文艺中寻找到故事素材的资源。有意思的是,定军山的导演任庆泰,曾经远赴日本学习摄影技术。而第一部由朝鲜籍导演完成的电影《仗义的复仇》,则是因为导演金陶山于1918年观看了连环剧这种日本电影剧种的强烈影响而创作出来的。

《定军山》,1905年

连环剧的美学风格一直延宕到战后的朝鲜半岛电影界。20世纪20年代后,上海也出现了大量连环剧电影。不得不说,这和旅居上海的多位日本电影人颇有关联。

小津安二郎的三个“谜团”

在早期日本电影的探索中,小津安二郎导演和他的同辈人,比如成濑巳喜男、内田吐梦等等,他们从无声电影时期到有声电影时期,定格了日本电影美学的形态,也对亚洲电影产生了深远的影响。其中,小津从二战以来,一贯只拍摄家庭伦理题材电影,即使在世界范围内来看也是罕见的。这使他被世人称为“日本家庭伦理片之父”。

小津安二郎导演的作品如此广为人知,但是,小津本人是一个浑身充满了谜团的电影导演。

第一个谜团,是关于小津的创作题材和他的个人生活之间的矛盾。

小津电影给人的印象都是以家庭日常为主的小品。单说“结婚”这个主题,他就有多次描写。比如1949年的《晚春》,评论家们认为这部影片奠定了小津的风格。影片当中,他用了108分钟来讲一个叫做纪子的姑娘接受相亲结婚的故事。

《晚春》,小津安二郎,1949年

1951年的《麦秋》,讲的事原节子要与带着拖油瓶女儿的男性结婚。他的遗作,1962年的《秋刀鱼之味》讲的是岩下志麻饰演的大女儿,顺从地接受了父亲推荐的相亲对象。

《秋刀鱼之味》,小津安二郎,1962年

但是小津导演本人从未组建过家庭,他一生没有结婚,晚年和自己的母亲相依为命。一个家庭伦理片导演自身却没有组建家庭,这究竟意味着什么?

第二个谜团,是小津的作品总是充满了重复性。

大多数熟悉小津安二郎作品的观众都知道,小津的战后电影,常常是由同样的主题、同样的技法、同样的素材重复创作而成。

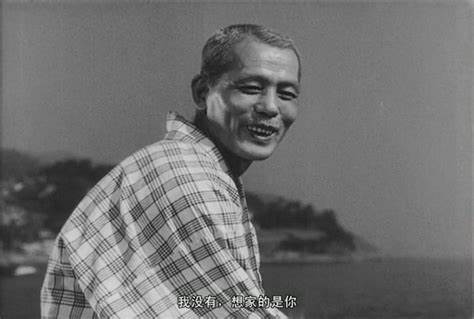

同样的主题是指他总在表现日本家庭的婚丧嫁娶和悲欢离合;同样的技法是指他常常使用低机位的固定镜头、场面调度和镜头运动方式,来展现主人公一家在狭窄范围内的生活情况;同样的素材是指他的多部作品甚至连剧中人物的名字和他们的扮演者都没有换过:男主角一般叫做周吉,由笠智众(1904-1993年)扮演,女主角纪子则由原节子(1920-2015年)扮演。

笠智众

这不但对年轻的观众造成了困扰,而且和他同处一个时代的那些著名评论家们也常常把小津的作品搞混淆,甚至出演小津作品的演员自己都会记错曾经出演的场景是在哪一部影片当中。那么,老在重复自己,真的是如小津自己所说的:“我是个开豆腐店的,只会做豆腐”吗?

第三个谜团,就是小津安二郎总是被他的后辈导演们否定。

几乎没有哪一位导演,在被指称“像小津安二郎”的时候,会痛快承认这一点。广为中国观众所熟知的就是,是枝裕和(1962-今)导演一直否认自己受小津影响,他坚称从成濑巳喜男(1905-1969年)的作品中学到更多。其实,成濑也是最早否定小津的人。在20世纪30年代,和小津同属于松竹电影公司的成濑巳喜男导演,他的作品被老板评价为“一个公司不需要两个小津”。成濑导演怎么能忍受这样的评价?于是果断放弃了松竹这家老牌电影公司的平台,转而投身刚刚成立不久的东宝电影公司,在那里打开了自己独特的女性题材电影风格,并且带出了黑泽明(1910-1998年)这样的弟子。黑泽明在创作风格上是非常尊重成濑巳喜男导演的。

成濑巳喜男

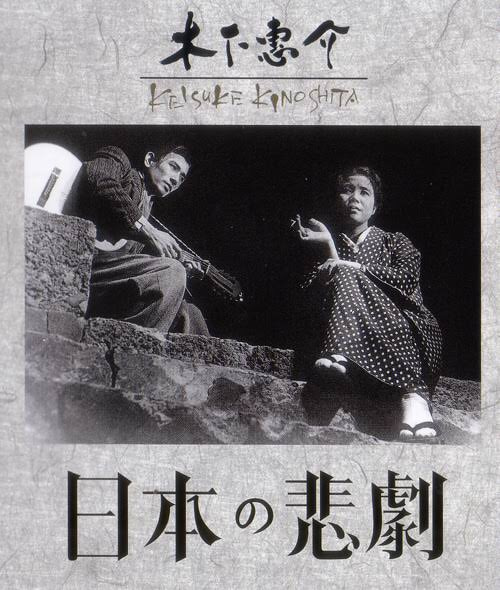

1953年,小津在松竹公司的后辈、后来与黑泽明导演并称“战后日本电影双雄”木下惠介(1912-1998年)导演,完成了他的新作《日本的悲剧》。制片公司组织的看片会上,在来自同行们的掌声中,只有一个男人沉默地拂袖而去。他就是小津安二郎。后来,木下惠介证实说,“我的作品试片的那天,小津说‘既然你好像不喜欢我的电影,那我也不看你的试片’。从那以后,我们就互相没看过对方的电影了。”

《日本的悲剧》,木下惠介,1953年

到了1955年后,小津安二郎亲手带出来的弟子们,纷纷祭出了反叛小津的大旗。他们写影评文章,甚至写书来批判小津安二郎,比如吉田喜重(1933-今)的《小津安二郎的反电影》,讲得就是小津的电影不讲电影语法。这本书已经有中译本了。

这些弟子后来纷纷拍出自己的作品,显示自己与小津划清界限。这其中,以今村昌平、大岛渚、筱田正浩、吉田喜重等日本新浪潮导演们为核心,他们后来在戛纳、柏林、威尼斯三大电影节上频频亮相,他们的作品形成了与小津截然不同的独特风格。

就连由于风格太像小津而一直被新浪潮导演们瞧不起的山田洋次(1931-今)导演,也不太肯承认小津对自己的影响。

山田洋次

山田洋次在2010年,将小津的电影《麦秋》搬上了舞台。2013年,为纪念小津逝世50周年和自己从影50周年,山田洋次翻拍了小津的存世名作《东京物语》,名字叫《东京家族》。但他随后就在日本最权威的电影杂志《电影旬报》上撰文称:“自年轻时起就不喜欢小津”。是小津为人很差吗?还是小津的作品,不被日本导演接受?他又是怎么样看待弟子们的离经叛道的?

我们围绕小津的这些谜团,来寻找一下小津作品的特征,由此来理解为什么小津电影在西方会成为最具“日本范儿”的标志。

解谜小津

首先,我们熟悉的小津家庭题材,都是充满形式美的日本家庭赞歌。比如和女儿相依为命的老父亲,为了让女儿快一点出嫁,而编造了自己也要再婚的谎言。比如说老父亲会催着女儿去相亲。小津的影片营造出了肃穆和谐的日本家庭神话,这种神话,似乎放在哪个时代都是很典型的。它们在日常的琐碎片段中,透露出隐忍、含蓄甚至崇高。这使得小津在西方的语境中,成了“最有代表性的日本导演”。

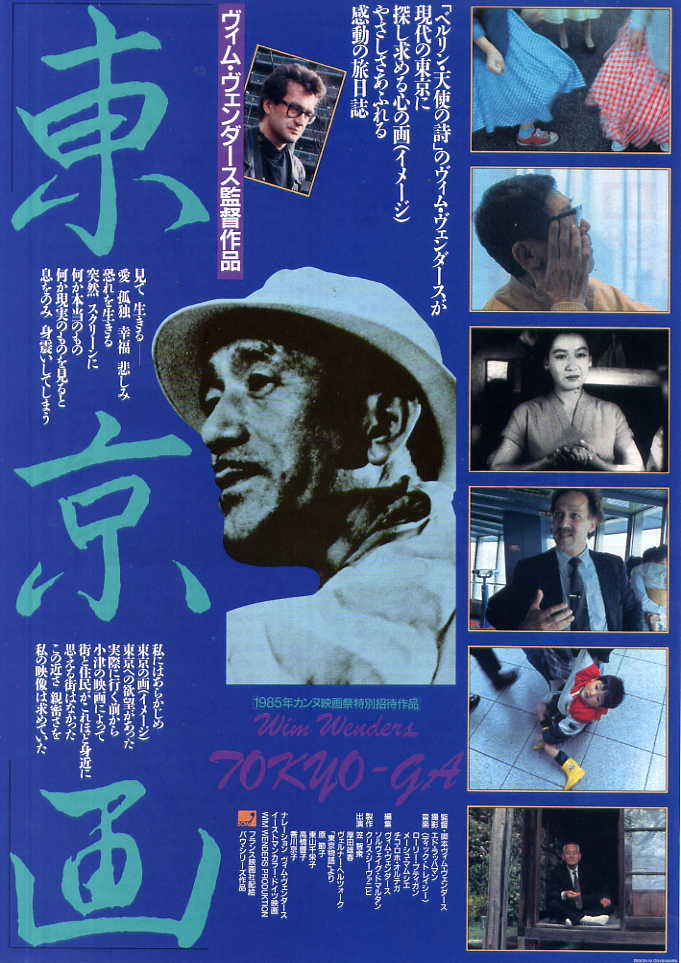

在各式各样的电影巨匠排行榜中,小津总是名列前茅。2002年,小津被英国评为“电影史上最伟大的十位导演”之一。维姆・文德斯(Wim Wenders,1945-今,德国导演)曾经拍摄过一部纪录电影《寻找小津》。

《寻找小津》,维姆·文德斯,1985年

自1930年代起,小津就被誉为“小市民电影”第一人,但是小津在1945年以前的家庭电影,随处可见家庭暴力。而1945年以后,这种家庭的“一地鸡毛”就没有了。我们几乎看不到激烈的冲突,看不到时代的标签,甚至看不到日本社会在战后的剧烈变化。沉淀下来的,只有父女之间、父子之间、夫妻之间隐忍而含蓄的爱。可以说《晚春》和《东京物语》正是小津作品的集大成者。

其次,我们来看看小津为什么总在重复自己。可以说这是出于一种商业上的考量,而不仅仅是小津自己的选择。小津自己解释说:“做豆腐的人去做咖喱饭或者炸猪排,不可能好吃。我自己就是做豆腐的。”当然有评论家指责,小津电影就是日本电影还没有现代化的表现。但实际上,小津比大多数导演更早而且更系统地接受了好莱坞电影的熏陶,他并不太喜欢传统的日本电影。最终,小津选取了家庭题材电影,展现日本最日常的生活。

和大多数总是在尝试改变风格的导演不同,小津说,他就是希望在电影中减少戏剧性,在内容表现中不着痕迹地沉淀一些余韵,这样就能形成一种“物哀之情”,让观众在看完电影后感到余味无穷。要是这次拍得好,下次就会接着再拍。要是这次拍得不好,下次就重新学习,看看怎么才能拍得更好。——他的这种选择,我想是因为他比较明白,自己的电影是谁在看,自己的片子是谁在卖。

《东京物语》,小津安二郎,1953年

战后,日本电影很快从满目疮痍之中恢复过来,产业达到巅峰。1956年之后,由于其它娱乐方式的稀缺,电影院几乎每天爆满,电影观众达到11亿人次——也就是说,平均每人每年看10次以上电影。大映电影公司的总裁永田雅一甚至宣称:“我们的院线即使只挂上一块白银幕都会有观众来。不过那样实在有点太过分了,所以就放点电影给他们看吧。”

当时,日本电影观众以家庭妇女为主。小津所在的松竹公司大船电影制片厂,有一套独特的电影美学,被称为“松竹大船格调”,或者叫“感伤道德主义”,也就是一种略带忧伤的苦情戏路线,主要观众正是家庭妇女。所以到1960年代以前,松竹的营业利润是战后所有企业的第四位。可以想见,小津作为松竹公司的顶梁柱,随心所欲创作的余地并不是那么大。

再次,小津不认为自己的家庭题材电影和不结婚这件事之间有什么关系。小津不是同性恋者,他也明白大家都在质疑他能不能拍家庭题材。小津在1937年就调侃说:“有人说,他连婚都没结过,竟然也能拍出婚姻的疲倦感。但如果没经历过就不能写的话,那么是不是偷窃、杀人或者通奸,我本人不实践一下也不能拍?”

小津是一个特别孝顺母亲的人,一直侍奉母亲直至她老去。他一辈子没有结婚,许多评论家认为,小津和女演员原节子之间,存在着一种“纯爱”的关系。

原节子

2015年以95岁高龄逝去日本女演员原节子,一直都顶着“圣女”的光环。小津评价“原节子是日本最好的电影女星”。她以完美的形象和默契的配合,成为战后小津安二郎的救星:只要小津每拍摄一部不符合巨匠身份的失败之作,通过原节子出演的作品就能挽回巨匠的荣誉——《风中的牝鸡》之后的《晚春》,《宗方姐妹》之后的《麦秋》,《茶泡饭之味》之后的《东京物语》,这“纪子三部曲”构成了小津职业生涯的巅峰。

1963年12月12日,小津安二郎离世之后,原节子就从公众视线中消失了。她的银幕年龄,也定格为42岁。用小津弟子、著名编剧高桥治的话说:“原节子息影是为小津殉爱。”我想,小津本人的含蓄和隐忍,正是他的作品那么富有东方传统美学的原因。

小津在战后公映的17部家庭伦理片中,都多多少少以某种形式表现出了家庭与战争的联系。导演小津安二郎在侵华战争期初期,曾经作为士兵小津安二郎出现在中国的土地上,这件事情近年来变为广为人知。可能,没结过婚的小津,故意编出了神话般的家庭形象,来“哄骗”我们,转移了我们的注意力,而对自己本应该大书特书的战争,却绝口不提。

那么小津真的被同辈、后辈和弟子们厌恶么?小津和成濑巳喜男之间,在作品风格上有着明显的惺惺相惜关系。甚至在用人上,都存在对应关系:小津用原节子多一些,而成濑巳喜男主要用高峰秀子。

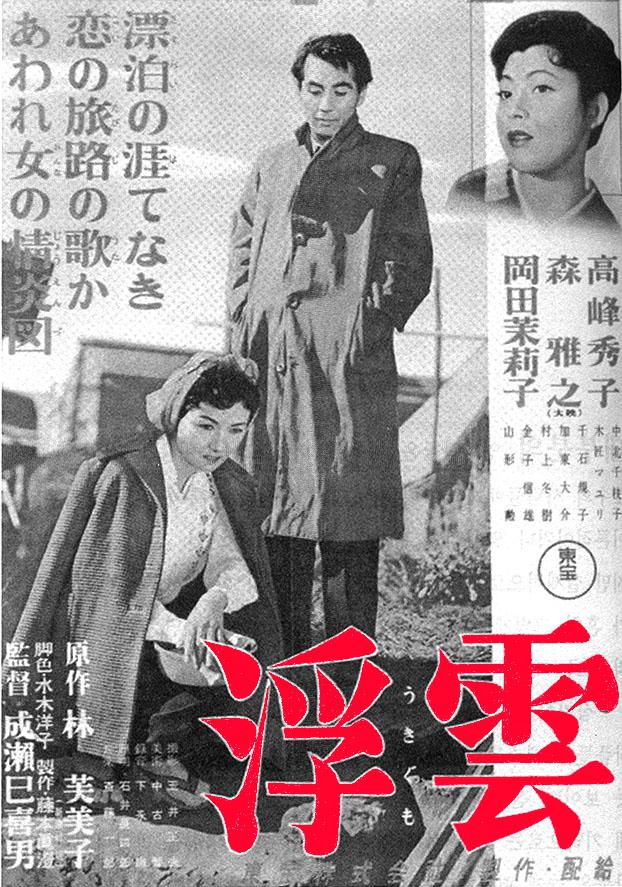

我们前面提到过成濑巳喜男跳槽到东宝公司,小津得知后在日记里写下了“这样也好”的句子。1955年,由成濑巳喜男导演的《浮云》公映,小津评价说“看完后心情大好”,还说:“这样的电影,我没能力拍出来”。为此,他随后在日记中写下了“读《浮云》”——虽然我们并不知道他读的是原著还是剧本。

《浮云》,成濑巳喜男,1955年

此外他还观看了成濑巳喜男导演的另一部作品《饭》,阅读了原著。小津在《东京暮色》中设置了一个中餐馆“珍珍轩”。这个店名,据说与成濑巳喜男爱去的一家家常菜馆颇有渊源。除此之外,小津的战后作品中,也常常出现中餐厅的元素,有学者认为这是小津对成濑的一种回应。

那么对于成濑巳喜男导演来讲,小津又意味着什么?根据著名影星高峰秀子的回忆,成濑巳喜男很少喜形于色。但每次在喝了点酒之后,眼睛里才会有一点笑意,回忆起已经去世的小津导演,说小津当时给他写信盛赞《浮云》:“阿小夸了我呢”。可以说,比起其他的任何评价,小津的话才是深入成濑内心的。“阿小说,让做豆腐的去做煎鸡蛋,这哪成啊,做豆腐的该想的问题就是怎么做出好豆腐。”成濑导演对于小津一辈子只拍家庭题材这件事,无疑是心存敬意而且心存共鸣的。

木下惠介

晚辈木下惠介和小津之间又有什么纠葛?小津否定木下惠介的杰作《日本的悲剧》的理由,我想,一方面是出于感受到来自这位年轻天才的威胁,这一点已经在小津制片人山内静夫的访谈中证实;另一方面,是小津不能容忍这部影片描写日本历史阴暗面的态度。小津说,有一种作品是通过描写淤泥和莲藕,来反衬莲花的美,有一种作品则是通过描写莲花的美来表现淤泥和莲藕。木下惠介曾在1952年,对三岛由纪夫表达了要用作品反映日本现实社会的看法。但到了晚年,他对这种想法表示了后悔。

木下惠介,正是我们在这一节开头讲到的,同样安息在圆觉寺的另外一位巨匠。他的墓碑和小津的墓碑之间,正对着,距离大概5米。每次到圆觉寺我都会想,最终认同了小津的木下惠介,会不会常常约着小津导演,在天上喝酒呢?

“直到老了,才懂得小津的好。”

小津门下弟子众多、晚辈众多,新浪潮们不但批判小津的作品,而且筱田正浩“拐走”了小津《秋刀鱼之味》的女一号岩下志麻(1941-今),吉田喜重“拐走”了小津《秋日和》的女一号冈田茉莉子(1933-今)。

筱田正浩

我曾经在2006年时问过筱田正浩(1931-今)导演,我问:“你们是密谋好了要反小津么?”老先生回答我说:“并没有这样一个组织,让大家一起想好了来反对小津。”他1953年进入松竹公司的时候,松竹有位卓越的绅士,就是小津安二郎。他说:“小津安二郎总是穿着纯白的衬衫,戴着纯白的帽子,坐在黄色的面包车里,周围一尘不染,摄影棚也收拾得十分干净整洁。那种严肃的工作作风令人感动。”

筱田正浩当时觉得:“在小津的画面中所反映的那种美,根本就没有反映日本的当下。事实上小津安二郎的电影题材在世界上一直无人发挥。但是小津表现的是人们存在的美好本身,从哲学上来讲这是非常具有世界性的。存在这件事的忧伤、美好和可笑,是非常优质的人类描写。然而我发现这一点,是花了很长时间的。”筱田正浩说到这些的时候,已经75岁了。

今村昌平

今村昌平(1926-2006年)导演在去世之前,曾经接受自己的儿子天愿大介导演的采访,当天愿大介(1959-今)问道“你怎么看待小津”的时候,今村昌平说:“直到老了,才懂得小津的好。”

也许正如小津的粉丝、德国导演文德斯所说:“正是小津这份家庭生活、国家身份意识逐步瓦解的共同经验,使《东京物语》这样的作品,产生跨越国界的广泛共鸣。”

好,本节的内容就先讲到这儿。本节中涉及的内容和图片可以在我们的文稿中看到。下一节中,我想带着大家从圆觉寺的小津墓地离开,徒步15分钟,去到大岛渚的墓地,看看他是怎么反对小津的。如果有时间,也许我们还可以再多走15分钟,去到黑泽明的墓地,讲讲黑泽明。

谢谢大家。

分享下方海报

与更多人一起

聆听山川风物

感知古今日本

文章作者

支菲娜

发表文章4篇 获得16个推荐 粉丝70人

电影学者,中国艺术研究院电影电视研究所主任编辑

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里