8.2 电影 | 大岛渚与“日本电影新浪潮”

作者:支菲娜

2020-06-25·阅读时长13分钟

三联中读的朋友们,大家好!欢迎和我一起走近日本,我是影视学者支菲娜。

上一节,我们聊了聊小津安二郎家庭题材电影的特征,来理解为什么小津电影会成为最具日本范儿的标志。在我已知的范围内,我不知道全世界还有哪一位导演,他的作品会被自己的弟子们这样批评,又获得上了年纪之后的弟子们的重新认识和敬佩。在这一节,我想继续陪着大家来看看,以世界著名导演大岛渚为代表的这一代电影人,是如何用反小津、反家庭题材的电影作品,在国际上掀起了新的日本电影高潮的;他们的这些作品,又是如何反映了日本社会文化变迁的。

“深海鱼群”

从小津墓地所在的圆觉寺往东南出发,徒步1400米,就可以到达一座叫“建长寺”的寺庙。和圆觉寺一样,它也属于日本临济宗。我们可以顺着路标,找到位于建长寺回春院的大岛家墓地。

建长寺

首先映入眼帘的,是一块巨大的、不规则的石头,基座上面刻着大岛渚最喜欢的诗句“人就如同深海鱼一样,如果自己不发光,周围就是死黑一片。”旁边的墓碑上刻着“大喝无量居士”,正是大岛渚的安息之所。

大岛渚的深海鱼群墓碑

大島渚墓碑

在各式各样的日本导演排行榜中,小津安二郎和黑泽明基本排在第一或者第二的位置,大岛渚则似乎总是排在第五名到第十名之间,有时候地位甚至不如他带着出道的北野武。

他的电影作品也不是那么“好看”。比如,我们可以用家庭伦理片给小津贴上标签;用“东西文化的完美融合”或者“武士题材电影”等等给黑泽明贴上标签,;用“日本传统美学的影像展现”给沟口健二贴上标签;用“流浪者的归乡情结”给山田洋次贴标签……但我们似乎很难用一个什么标签简单地形容大岛渚的毕生创作。就像一直被舆论拿来和大岛渚比较高下的山田洋次所评价的那样:“大岛渚的作品形态没有一部是重复的。他那样的导演是不世出的。我连想都不敢想。”

不仅仅如此,几乎没有哪一位日本电影人公开质疑过大岛渚的作品。日本权威电影评论家佐藤忠男评价他:“总是因为对时代尖端的主题和方法进行先驱性的探求而广受关注。他是现代文化状况的领跑者,他的作品代表日本电影进入了世界前卫电影范畴。”《大逃杀》的导演深作欣二生前认为:“我们这个时代干电影的,没有一个人不意识到大岛渚的存在。”

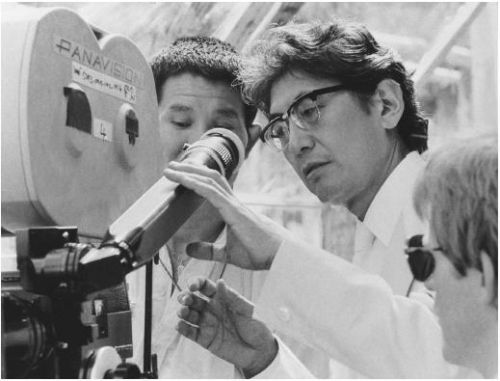

大岛渚

大岛渚,这位站在现代日本电影创作巅峰的人物,在日本国内,不但培养了北野武、坂本龙一、崔洋一、中岛哲也、园子温等好几代日本电影人,而且还在国际上影响过安哲罗普洛斯、贝尔托鲁奇、马丁・斯科塞斯等著名导演。法国新浪潮大师戈达尔认为,全世界真正意义上的新浪潮作品,不是别的,正是大岛渚1960年完成的《青春残酷物语》。改革开放以后,中国电影界也很快就注意到了他的存在。

“不服管”的大岛渚

1954年,22岁的大岛渚从京都大学法学部毕业后,进入松竹电影公司当副导演。那一年,松竹电影公司的报名者超过三千人,录取的不过区区四人。面对激烈竞争,大岛渚不以为然地说:“我不是想拍电影才来报考的。”电影是当时最为时髦的行当,当时日本电影正处于再难复制的黄金时代。黑泽明、木下惠介、今井正、吉村公三郎等导演频频在国际上获奖,为战后日本在国际上恢复名誉和地位起到了难以比拟的重要作用。

和其他人不同,大岛渚的确是因为没哪个普通公司敢要他,才来报考不看简历的电影公司的。因为1951年11月12日,昭和天皇巡幸京都大学,学生们公开质疑天皇用公费巡幸、日本参与朝鲜战争等问题,和警察们起了不小的冲突,被认为对天皇不敬。如果大家对京都大学有兴趣,可以去了解一下这所大学在日本近代史上是一个多么神奇的存在。而这场被历史上称为“京大天皇事件”的活动,大岛渚参与其中。由于领导了京都的学生运动,他的简历自然与众不同。

《无悔我青春》(又译《我对青春无悔》),黑泽明,1946年

进入松竹公司,大岛渚并没有跟在小津身边学习。不过,他是因为喜欢黑泽明导演的《无悔我青春》这部影片中的女神原节子,才报考京都大学法学部的。所以,原节子挑大梁的小津片场,他也是常客,没多久就和小津的副导演筱田正浩、高桥治这些同龄人混得很熟。从辈分来讲,他相当于小津的弟子。

大岛渚的“不服管”,没能在电影公司得到收束。日本电影界的传统,是年轻副导演要跟在老导演身边,从打杂儿的干起;再到可以在现场做一些指导演员的工作,再到慢慢可以写剧本给师父看,磨练个十来年甚至二十来年,才有机会出道。小津那一代人如此,黑泽明那一代人如此,从无改变。

年轻副导演的工作,主要是趴在地上给导演打板儿喊“准备,开拍!”各种脏活儿累活儿,所以大家都邋里邋遢。筱田正浩告诉我说,身高1.8米的大岛渚,每天都西装革履地出现在片场,好像是公务员一样。看到大岛渚的照片,我总有一个怀疑,就是日本电影导演界似乎也是“外貌协会”。我近距离接触过三大国际电影节的常客筱田正浩、拍出了奥斯卡最佳外语片《入殓师》的泷田洋二郎、和广为亚洲观众熟知的岩井俊二等多位日本导演,他们的气场总是令我折服。

大岛渚

踏进电影行当没多久,大岛渚开始反思并批驳以小津安二郎、木下惠介为代表的“松竹大船格调”,或称“感伤道德主义(Sentimentalism)”,即城市家庭题材伦理剧。他首先撰写了大量专业性的影评文章,来批判老导演们一成不变的艺术手段。如他发表了《今井正臭狗屎说》等文章,矛头对今井正、小津安二郎等一批日本电影巨匠,表达了“想把自己看不上眼的老东西统统赶走”的心声。

当然,他不是一个人在战斗。他发挥自己曾在京都大学领导学生运动的才干,和志同道合的年轻副导演们一起研究日本电影为什么走进了死胡同。他和他的盟友们认为,占据日本电影年度十佳的作品常常出自这些老导演之手。

这些片子不外乎两类,一类是完全承认日本社会现状,充分描写虚幻的庶民情调的电影,也就是以小津安二郎为代表的作品,它们虚假、伪善;另一类是唯心地描写日本社会压根儿就没有的那些思想的所谓现实主义电影,比如成濑巳喜男和木下惠介的作品,这些号称民主主义或现实主义的影片调子压抑、哀怨、妥协、逃避,以感伤情绪的说教腔调来暗示社会的不公平或者阴暗面。这些影片里,看不到日本人的奔放自由,或者真正的痛苦所在,甚至看不到人本身,人顶多不过是适于环境的某种摆设。这样的作品,怎么能引起在战后度过青春期的青年们的注意和共鸣呢?

当然,大岛渚对日本电影创作的不满,不仅仅停留在理论层面。1956年,他创办剧作内刊《7人》和《剧作集》,用来刊登副导演们的剧本习作。他最早刊登的剧本就是《深海鱼群》。扉页上,他抄下了罹患麻风病的诗人明石海人的《深海鱼群》诗句:“人就如同深海鱼一样,如果自己不发光,周围就是死黑一片。”一群希望表达自我主张的副导演,如同深海鱼群一般,迅速团结到这两本剧作内刊周围。

剧本习作已经能够看出未来大师们的雏形。比如,曾经两次拿过戛纳国际电影节金棕榈奖的今村昌平导演,他的父亲是个开小诊所的,附近生活的妓女或者流氓是他家的常客,每天的生活都像黑泽明的《酩酊天使》描写的那样。所以他总喜欢写身边的这些底层人是怎么顽强生活的。他写了个剧本叫作《猪与军舰》,想要给寄生在美军基地的地痞流氓树碑立传,喜滋滋地拿给师父小津安二郎和野田高梧看。

两位老师问他:“你怎么老喜欢表现这些蛆虫的生活?”公司领导也批评说:“这就是流氓礼赞嘛!”根本就不给立项。今村昌平于是“下定决心一辈子到死都要表现这些蛆虫们”,干脆就从松竹公司离开了。

开启自由创作电影的时代

1959年,27岁的大岛渚拍完了处女作《爱与希望之街》。如果按照老导演们的路线,影片中富有同情心的资产阶级小姐和贫穷善良的少年之间似乎应该产生某种温馨的情感,并给人以充满希望的光明未来。但影片的结局却是惨烈的:富家小姐和贫穷少年之间的阶级隔阂无法用爱来调和,日本社会是“没有爱与希望之街”。

《青春残酷物语》,大岛渚,1960年

1960年,大岛渚又马不停蹄地接连完成了《青春残酷物语》《太阳的墓场》《日本的夜与雾》这三部作品。在这些影片中,本应该是社会精英的青年们无视社会伦理,用堕胎、诈骗、殉情等行为,表达了对战后日本社会现实的无奈与颓唐。

不仅仅是大岛渚,他的盟友们拍摄了以青年人为对象的影片,直面日本战后社会出现的种种政治、经济、文化问题,反映青年人落寞迷离的青春——哪怕这些青年人反抗社会的方法是暴力,或者性。他们绝不像老导演们那样,重复自己,“当一个做豆腐的”,或者描绘虚幻。

这些作品深入破坏日本电影那些既定的语法,压根不讲究什么“日本范儿”或者“日本形式美”,通过试验各种表现手段来创新和探索。他们大量启用新演员甚至是非职业演员,显得真实、抽离,不让观众沉浸其中。他们用实景拍摄、自然光效、纪录片式摄影手法、跳切等无技巧剪辑,营造了影像的粗糙感。有时候,甚至不管是不是有瑕疵,有些戏份拍一次就过关了,用电影界的行话俗称“一条过”。这与老前辈们那种精致构图、舒缓运镜、一个场景拍摄十好几次甚至七十多次的精益求精简直是天壤之别。

他们27、28岁或者31、32岁就出道了,精力旺盛地表达着自己。青年导演们也不能容忍自己的命运被任何人操控。大岛渚、吉田喜重、筱田正浩这批导演,被记者们借用了“法国新浪潮”的称号,称为“松竹新浪潮”或者“日本新浪潮”,认为他们掀起了日本电影革新的浪潮。他们年轻而有活力,他们和法国新浪潮形成了呼应关系。

但是,当看到电影公司包装了一批山寨新浪潮的作品,试图以次充好的时候,大岛渚于1960年岁暮发表《扑灭“新浪潮”!》的激进文章,称“新浪潮是狗屁”,坚决不接受“新浪潮旗手”的名头。

随后不久,大岛渚、吉田喜重、筱田正浩这三位被我称为“松竹新浪潮三剑客”的导演,还有来自日活公司的今村昌平、中平康等等导演,陆续炒了大电影公司的鱿鱼,成立了自己的独立制片公司,开启了他们创作生涯最重要而且最艰难的初期阶段。他们的行为,不但终结了小津家庭题材代表的日本传统电影美学,而且终结了日本从好莱坞那里学来的大制片厂制度,开启了自由创作电影的时代。

他们不依附任何大机构、不求助于任何大企业,而是以自己的方式克服困难,独立制作自己希望的电影。举几个例子来看看当时他们有多“惨”吧。

大岛渚的太太小山明子是当时松竹公司的一线女明星,收入也是大岛渚的几十倍。她跟随大岛渚离开了松竹公司,很快就遭到报复,没法出演五大电影公司的片子。她为了支持丈夫的创作,不但免费出演了《少年》《感官王国》等大岛渚的作品,要担当剧务,而且没有戏份的时候还得跑到电视台拍点广告,挣来的钱立马投入剧组运转。

今村昌平家已经穷到吃不起肉,只好带着孩子们上山采蘑菇当菜吃。可以说,很多新浪潮导演都经历了“没有办法拍电影的电影导演”这样一个阶段。然而,他们并没有闲着,很快就主动接受了来自电视的挑战。多数导演到电视台拍摄纪录片,或者做一些严肃访谈类节目,留下了大量揭露日本社会发展阴暗处的尖锐作品,试图从战败角度着力反思日本侵略史。

比如,在1963年8月播出的《被遗忘的神军》中,大岛渚将镜头对准在日韩国籍的“二战”伤残士兵,与他们一同控诉来自日本政府和日本社会的歧视。而今村昌平的《南洋姐》,则关注了去南洋从事皮肉生意来帮助日本完成近代化进程的“南洋姐”的凄惨命运。今天日本电视纪录片的不少传统,正是来自他们的功劳。

新浪潮结束之后,由于不再受大制片公司的管束,导演们开始不断突破电影的表现范围。他们宣称,“不改变电影的拍摄方法,电影就不会改变。不孕育新的拍摄方法,就不会诞生新的电影”。大岛渚曾经说:“电影导演最喜欢拍两种事儿,一是人的死亡,二是人的情爱”。

在人的本能欲望方面,他们做了惊世骇俗的尝试。比如1976年2月,大岛渚利用法国资金完成骇世名片《感官王国》。影片以1936年日本少壮派军官的“二二六兵变”为背景,用男女的疯狂情事和最终的死亡来消解甚嚣尘上的军国主义,毫不留情地嘲笑了军国日本的国家主权。大岛渚想要使“《感官王国》不单成为电影史上的事件,而且也要在日本的、或者世界的人性史上留下一页”。由此,大岛渚成为全世界第一个将硬性色情与政治、艺术成功结合的电影人,引爆国际长久的关注。

《感官世界》,大岛渚,1976年

在戛纳,这部影片被评价为“发掘日本典型庶民文化中的传统,对长久以来因宗教而受到压抑的欧洲社会进行了挑战性的叩击”。大岛渚太太小山明子跟我说:“《感官王国》之前,还从来没有那么多导演跑来关心大岛渚的片子。”《感官王国》在戛纳国际电影节轰动后,家里的电话就响个不停,“都屈尊来问,大岛导演,您那片子怎么拍的啊?哪儿能看到?”遗憾的是,但《感官王国》的“全本”至今仍不能在日本本土公映。因为这部影片相关书籍的出版,他曾因“猥亵罪”对簿公堂6年,并利用自己科班学法律出身的专业知识辩护,为自己迎来了无罪判决。

他的多部作品主题非常尖锐,预言了战后民主主义的解体和崩溃。比如《饲育》表现一个黑人士兵被深山村民们软禁直至被虐杀的故事,对受军国主义和村落共同体双重压迫的村民集体杀人事件提出了尖锐的责任拷问。《忍者武艺帐》是用摄影机拍摄漫画原作后,再通过蒙太奇重新组织画作的顺序和角度,并配上对白、音乐和声音效果,形成一部动静结合的怪异作品。《感官王国》的色彩对比强烈,而到了两年后的《爱的亡灵》又试图在画风和影调上回归一点东方的古典和神秘。

大岛渚不曾忘记将目光投向中国,他“将日本作为相对化的视点,经常把中国置于脑中,饱含军事侵略和殖民地的体验,提出对日本人的亚洲经历进行再检讨”。他拍摄制作了《亚洲的曙光》(1964),对20世纪初留学东京的晚清留学生的民族主义苦恼进行了描绘,并于1969年、1976年两度拍摄了以毛泽东为主题的专题片《毛泽东:其生涯和文化大革命》、《毛泽东传记》。他并担任第一届上海国际电影节主席,不吝对中国电影的支持与关注。

战后日本电影史上的黄金时代

2006年,今村昌平去世。同一年,拍出了广为中国人熟悉并且受到巴金先生盛赞的《望乡》的导演熊井启去世。2013年,大岛渚去世。还健在的导演们,目前已经是90岁上下的年纪,他们基本在2005年前后,陆续停下了创作。

今天来看,可以说这些小津弟子们的活跃期是战后日本电影史上不可再现的黄金时代。今村昌平,两度戛纳电影节金棕榈奖。大岛渚,戛纳电影节最佳导演奖。筱田正浩,1969年,仅仅用了7天时间拍摄的《情死天网岛》就入围威尼斯国际电影节。铃木清顺,柏林电影节评委会特别奖和威尼斯电影节评委会特别奖……我一直认为,在这个“大师死去”和“大师去死”的时代,这些导演之后,日本实拍电影界再无巨匠。

2010年,大岛渚太太小山明子女士代替大岛渚导演,接受了我3小时的访谈。当她告诉我,导演已经卧床多年,加上中风无法接受采访的时候,我心中既遗憾又多少有点庆幸,我真的好担心导演把我骂出门来。

2010年,75岁的小山明子和30岁的支菲娜合影

我想,眼前墓碑上的“大喝”这两个字,特别传神地体现了大岛渚一生的风格。因为大岛渚的作品总是在批判日本社会的现实和历史。他在电视节目中展现的形象,也是非常“毒舌”的。而“无量”,则是因为他带给日本影视界、法学界、学术界、翻译界的影响,是不可限量的。另外,他作为一个法语翻译家,翻译了四本心理学著作。这四本书,都是他在中风之后完成的。

好,关于大岛渚们是如何否定小津的家庭题材,反抗“日本范儿”的形式感的内容,就先讲到这里。

我们如果离开建长寺,往西南方向走,大概半个小时的距离,就可以到达被称为电影界“天皇”的黑泽明导演的安息之处——镰仓市净土宗的寺庙安养院。黑泽明,正是触动了青年时代的大岛渚、今村昌平、宫崎骏等导演的人。今年,恰巧是黑泽导演诞辰110周年。知道安养院的人并不多。如果你有机会去到镰仓,别忘了多走一点,去看看这位电影天皇吧。

黑泽明女儿黑泽和子与支菲娜

下一节中,我们要聊一聊最近特别受大家喜欢的是枝裕和,还有岩井俊二导演。我想通过我和他们多次交流的感受,和大家一起来感知日本家庭题材电影的变奏,是如何反映了日本电影发展脉络,又是如何折射了日本社会不断“下流化”的过程的。

谢谢大家。

分享下方海报

与更多人一起

聆听山川风物

感知古今日本

文章作者

支菲娜

发表文章4篇 获得12个推荐 粉丝70人

电影学者,中国艺术研究院电影电视研究所主任编辑

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里