105 清代诗文(下)| “扬州八怪”中的郑板桥“怪”在哪里?

作者:侯会

2020-07-25·阅读时长7分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是首都师范大学文学院的侯会。这一讲,我们继续介绍清代的诗文。

三联中读的朋友们,大家好,我是首都师范大学文学院的侯会。这一讲,我们继续介绍清代的诗文。

继钱谦益、吴伟业之后,诗坛上的大家要数王士祯了。——有人问,王世贞不是明代后七子的领袖人物吗?别误会,两个王世贞音同字不同,明代的是世界的世,贞洁的贞,清代的这位是战士的士,祯字则多一个示补旁。

清代这位王士祯(1637-1711)是进士出身,官至刑部尚书。他为人宽和,待人诚恳,在文坛上威望很高,一时间称他为师的有好几千人。康熙皇帝还特地征集他的诗,编了一本《御览集》呢。

王士祯是个“尊唐”派,他崇拜王维、孟浩然等诗人,还选编了一本《唐贤三昧集》,作为学诗的范本。他创立“神韵”说,倡导“不著一字,尽得风流”;这跟严羽的主张是一脉相承的。举一首《真州绝句》来看:

江干多是钓人居,柳陌菱塘一带疏。好是日斜风定后,半江红树卖鲈鱼。

◎江干:江岸。

这意境多像是一幅画儿。在当时,还真有人以此为题作画呢!

王士祯与钱谦益,一个“尊唐”,一个“崇宋”。从此清代诗人也分成两大派。

“尊唐”派中还有沈德潜(1673-1769)和翁方纲(1733-1818)等。沈德潜一生科举不利,考了十七回,连个举人也没有捞到!直到六十六岁,才考取进士。

不过乾隆皇帝挺看重这位活到九十六岁的“江南老名士”,常跟他有诗歌唱和。沈德潜从“尊唐”的目的出发,编选了好几部诗选:《古诗源》《唐诗别裁集》《明诗别裁集等。其中以《唐诗别裁集》影响最大。

翁方纲做过翰林院编修,内阁学士,还参与了《四库全书》的编纂。沈、翁两人各有文学主张,沈德潜主张“格调”说,翁方纲主张“肌理”说,跟王士禛的“神韵”说相辉映,在当时各有拥趸。

差不多跟沈德潜同时的,还有位文坛怪人郑燮(1693-1765),也就是郑板桥。他顶佩服明代诗人徐渭,刻了一枚图章,印文是“徐青藤门下走狗郑燮”——你看有多怪!

郑燮既不主张崇宋,也不提倡尊唐。他说自己的诗文就是“清诗清文”,何必跟前代扯到一块儿去呢!他的诗、词、文章都那么真实坦率,没有一点扭捏作态的样子。

郑板桥墨迹

他流传下来的十几封“家书”非常好看,大都是他做县令时写给兄弟的。因为是家书,更能显出直抒胸臆、自然真率的特点来。他告诫弟弟:奴仆、使女等地位低贱的人,也都是“黄帝尧舜之子孙”,不要轻慢他们。又说:“我想天地间第一等人只有农夫……使天下无农夫,举世皆饿死矣!”——身在那个时代,他的见解是很可贵的。

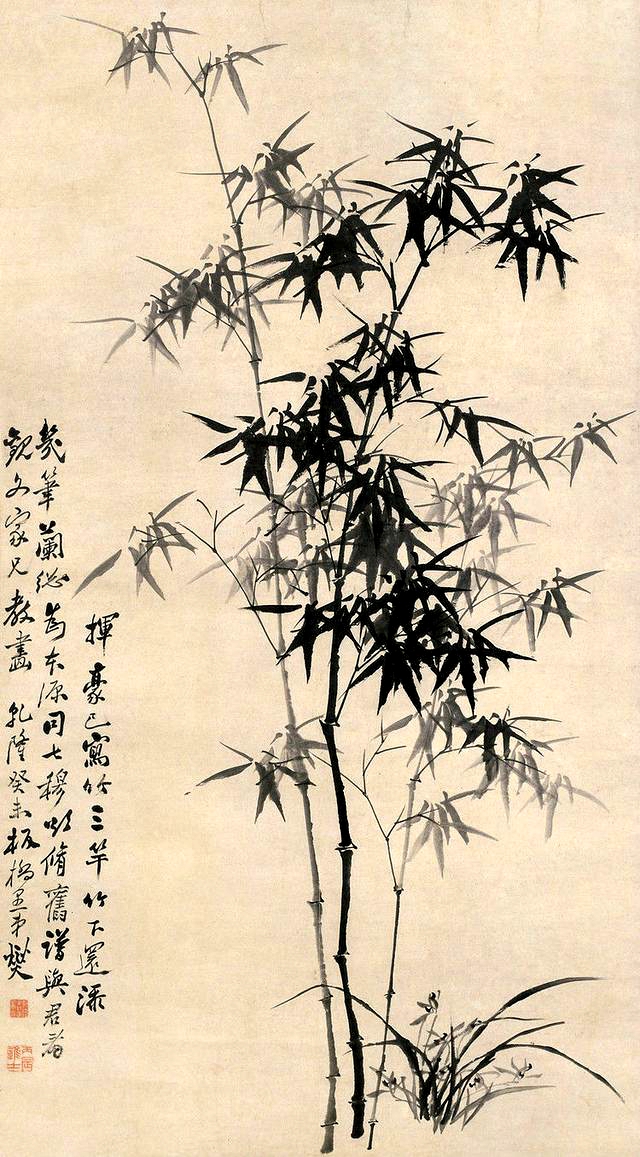

郑燮的书法也很怪,有点像行楷,又有点像隶书,因为隶书叫“八分体”,他便把自己的书法称为“六分半体”。他的画画得更好,尤其是兰花和竹子,清新挺拨,简直绝了!——扬州有八位画风怪诞的画家,号称“扬州八怪”,郑板桥就是其中之一。

郑燮善画兰竹

古文中坚桐城派

清代最大的古文流派是桐城派,这一派的主要作家方苞、刘大櫆(kuí)、姚鼐(nài),全都是安徽桐城人——桐城派的名字就是这么叫起来的。

方苞(1668-1749)是桐城派的创始人。他的散文远承唐宋八家,近宗明代归有光。方苞不光提倡古文,还创立了一套理论,说作文要遵循“义法”——什么叫“义法”呢?义是指“言有物”,法是指“言有序”。他的理论后来在姚鼐那儿又得到发展。

方苞的文章大都是一些谈经说理的文字,不过有些写人记事的杂记小品很值得一看。在《左忠毅公逸事》一文中,方苞记录了明末忠臣左光斗的事迹。左光斗跟大太监魏忠贤做斗争,关进东厂牢狱里,被打得血肉模糊。文中记述史可法到狱中看望他时的情形:

史前跪抱公膝而呜咽。公辨其声,而目不可开,乃奋臂以指拨眦,目光如炬,怒曰:“庸奴!此何地也,而汝来前!国家之事糜烂至此,老夫已矣,汝复轻身而昧大义,天下事谁可支拄者。不速去,无俟奸人构陷,吾今即扑杀汝!”因摸地上刑械作投击势。史噤不敢发声,趋而出。

◎“史前”句:史指史可法,公指左光斗。◎眦(zì):眼眶。◎庸奴:无能的奴才。◎已矣:完了。轻身而昧大义:看轻自己而不明大义。支拄:支撑。◎“无俟”二句:不等奸人陷害你,我现在就打死你。◎噤:闭口不出声。

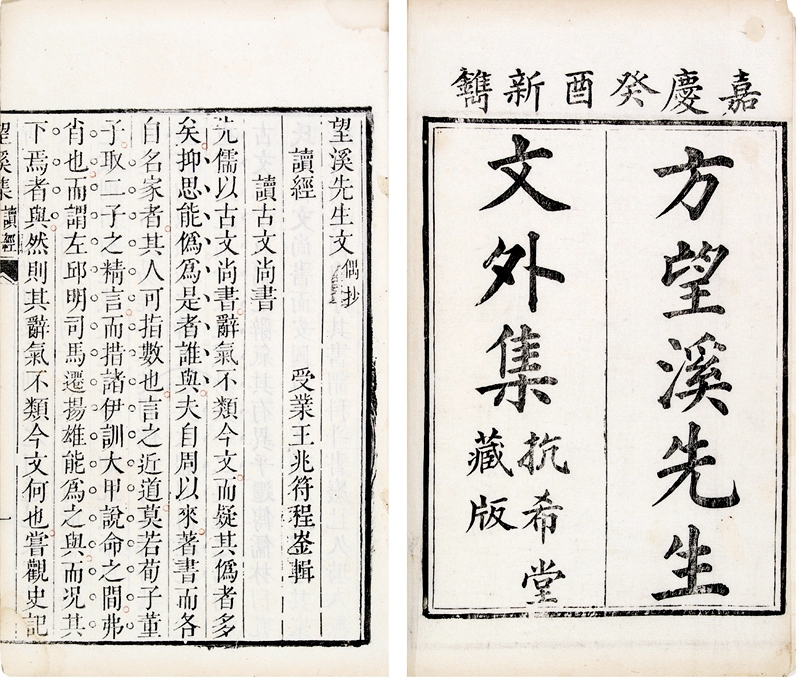

方苞《方望溪先生文集》书影

史可法是左光斗的学生,他扮做打扫垃圾的人,冒险到狱中去看老师。左光斗听出史可法的声音,眼睛却睁不开,他用力抬胳膊,用手指撑开眼皮,目光像是火炬,发怒说:“蠢才!这是什么地方,你跑到这里来?国家的事已经腐败到这般田地,老夫我算是完了,你又为何不顾大局、冒险跑到这儿来看我?天下大事,又交给谁去支撑呢?你不快走,不等奸人来害你,我今天就打死你!说着就去摸地上的刑具,做出投掷的姿势。史可法不敢出声,小跑着离开了。——这一段只有百来字,却把左光斗那大义凛然、刚直不阿的形象写得有声有色。这位老人自己深陷绝境,一心想的却仍是国家百姓,他要为正义事业保留火种,因此故作愤怒,敦促学生脱离险境,其言其行,令人肃然起敬!

在一次文字狱中,方苞受到牵连,蹲了一阵大狱,亲眼看到狱吏的贪残凶狠、无法无天。出狱后,他写了一篇《狱中杂记》,揭开了狱中的重重黑幕,让人读了毛发倒竖!

刘大櫆(1698-1779)比方苞小三十岁,他的文章深受方苞赏识。不过在桐城派里,他只是个承上启下的人物,倒是他的学生姚鼐,发展了方苞的理论,成为一代文宗。

惜抱先生游泰山

姚鼐(1732-1815)人称“惜抱先生”。他不满足以“义法”论文,提出“义理、考据、词章三者兼善”的理论。并说文章有八大要素,便是“神理气味、格律声色”。他还把文章按风格分为阳刚、阴柔两大类,说“阳刚之美”和“阴柔之美”都是文章所需要的。——姚鼐自己的文章,是偏于阴柔的。有一篇《登泰山记》,是他的散文代表作。文中记述作者冬日登泰山的见闻,其中观日出一段尤其生动:

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皜驳色,而皆若偻。

◎晦(huì):每月最后一天叫“晦”。子颍:作者的朋友朱孝纯,字子颍。日观亭:日观峰上的亭子。◎樗蒱(chū pú):一种赌博用具,犹如后来的骰子。◎丹:丹砂。◎或得日或否:有的被日光照射,有的没有。绛皜(hào)驳色:红白相杂。绛,大红。皜,白色。驳,驳杂。偻(lǚ):弯腰驼背。因西边诸峰比日观峰低矮,故这样形容。

这篇游记渲染出色、文笔精练,一个多余的字都没有,而画面尽出。前文写一路游踪,连同里程数字及石阶级数都记录得一清二楚,又体现出桐城派重考据的特点。

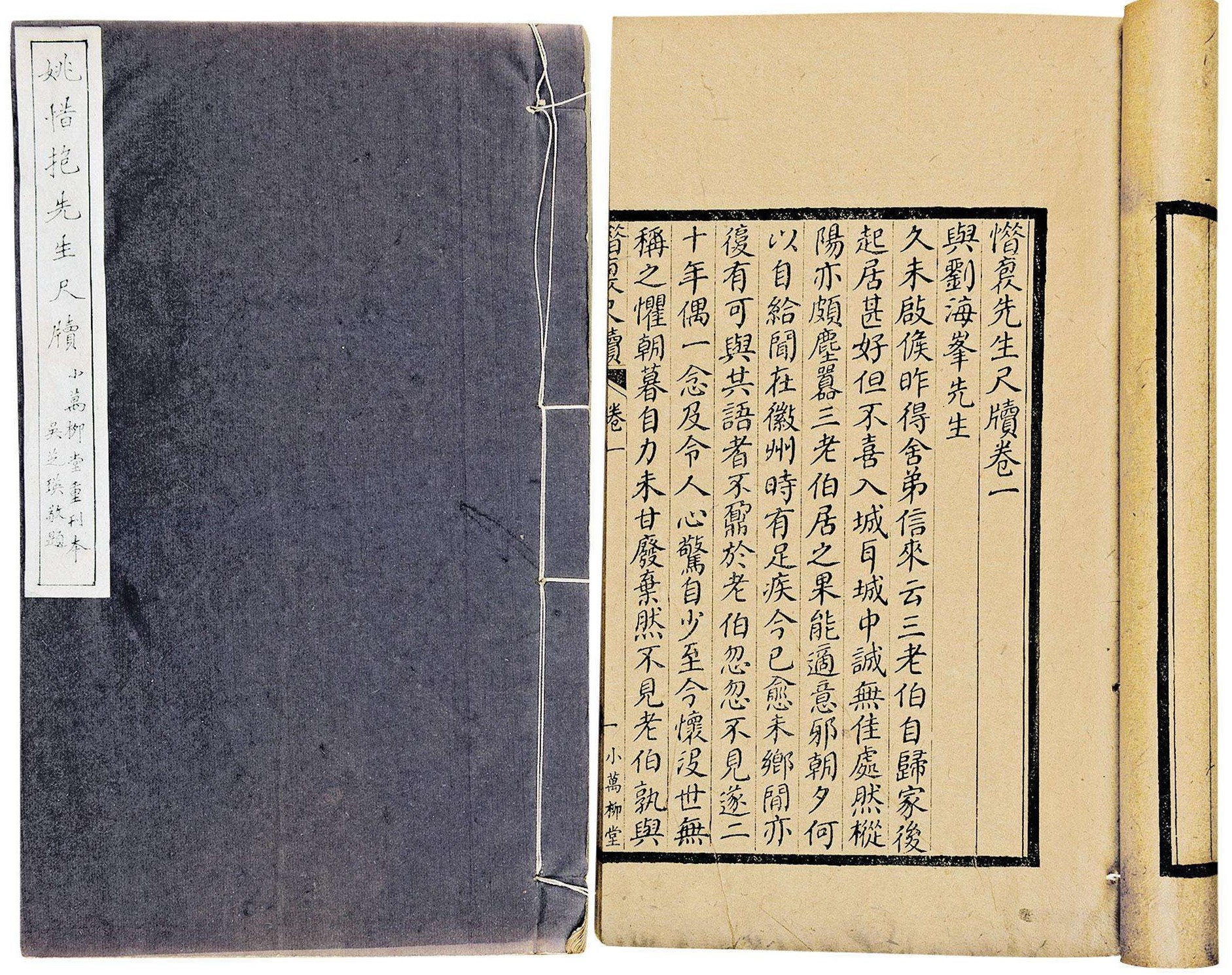

姚鼐《惜抱尺牍》书影

为了宣传桐城派的理论和主张,姚鼐还编选了一部《古文辞类纂》,选取从战国到清代的散文,分成论辩、序跋、奏议、书论等十三类。这部书成为流传极广的古文范本。

江右三家:袁枚、赵翼等

袁枚(1716-1798)也是清中期有名的诗人。他年轻时家里穷,买不起书,只好向富人家去借;人家不肯借,回家后连做梦都想着借书的事。后来自己做了官,家中藏书多起来,他十分乐意把书借给贫穷好学的年轻人读——这叫将心比心吧!他的一篇《黄生借书说》,就叙述了这些事。

不过袁枚最感人的散文还要数那篇《祭妹文》。他的三妹跟他感情最好。可怜她一生不幸,出嫁后备受丈夫虐待,不得不离婚回家;刚刚四十岁便患病死去。袁枚在祭文中回忆了自幼跟妹妹一同生活的往事;事情虽然都很寻常,感情却极为真挚深厚。祭文的最后一段这样写道:

呜呼!身前既不可想,身后又不可知;哭汝既不闻汝言,奠汝又不见汝食。纸灰飞扬,朔风野大,阿兄归矣,犹屡屡回头望汝也。呜呼哀哉!呜呼哀哉!

笔笔有情,催人泪下。

袁枚的诗也有特色,对一些传统题材,往往有自己的独特见解。看看这首《马嵬》吧:

莫唱当年《长恨歌》,人间亦自有银河。石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多。

◎马嵬(wéi):地名,是唐玄宗李隆基被迫处死杨玉环的地方。银河:这里借用牛郎织女传说,指隔绝男女恋人的因素。◎长生殿:相传唐玄宗与杨玉环曾在长生殿山盟海誓。

短短四句诗,拿唐人白居易的《长恨歌》、杜甫的《石壕吏》做对比,说人们只知道同情李隆基、杨玉环这一对帝王后妃的遭遇,石壕村老百姓的生离死别,不是比这李、杨凄惨得多吗?

袁枚作诗,提倡“写性灵”,这跟明代的公安、竟陵派观点一致。他还有一部论诗著作《随园诗话》,把他的诗歌理论阐述得十分详尽。

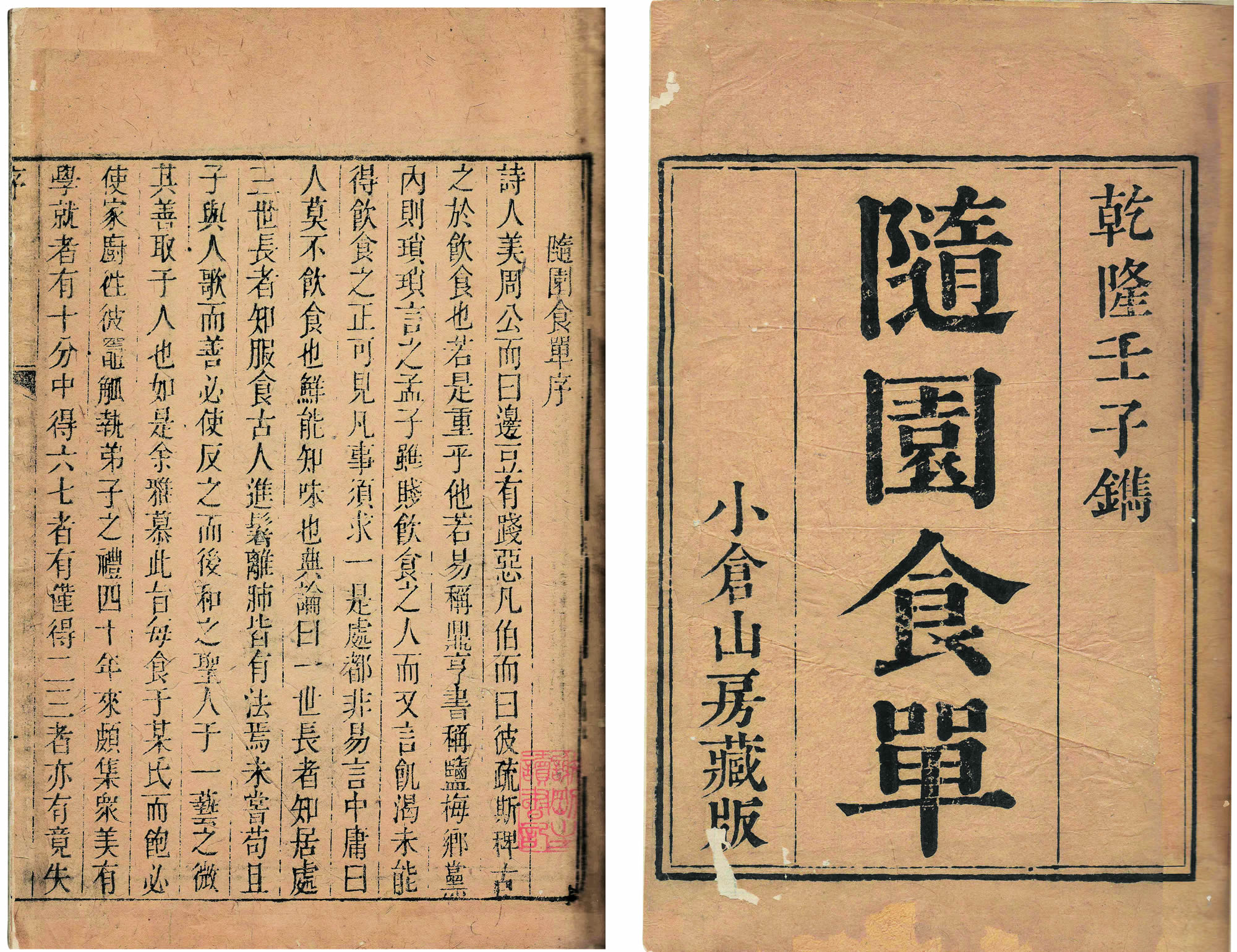

袁枚还是美食家,这是他谈美食的著作

跟袁枚齐名的还有赵翼(1727-1814)和蒋士铨(1725-1784),三人合称“乾隆三大家”,也叫“江右三大家”。赵翼有一组《论诗》诗很有名,其中一首写道:

李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年。

他说每一时代的文学都有自己的风格特色,每一时代都有自己的文学巨匠,今人不必跟在古人后头鹦鹉学舌。只二十八个字,揭示了文学发展的规律。这首诗也被广为传诵。

好,清代的诗文就说到这里。有的朋友问,你刚刚讲到十八世纪的文学创作,十九世纪晚清这一块,还没介绍呢。没错,咱们中国文学的分期,古代文学截止到1840年,也就是“鸦片战争”这一年。从这一年直到1919年“五四运动”,文学史上称为“近代”。而从“五四运动”直至1949的文学,则称“现代文学”。1949年以后的文学,习惯上称 “当代文学”。从下一讲起,我们将用七八讲的篇幅,介绍近代文学。朋友下,再会。

欢迎分享下方海报

邀请更多父母与孩子一起

聆听中国文学经典100讲

文章作者

侯会

发表文章287篇 获得3个推荐 粉丝1838人

首都师范大学文学院教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里