恢复何艰难(五):六十四屯遗迹在

作者:卜键

2020-11-26·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2662个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

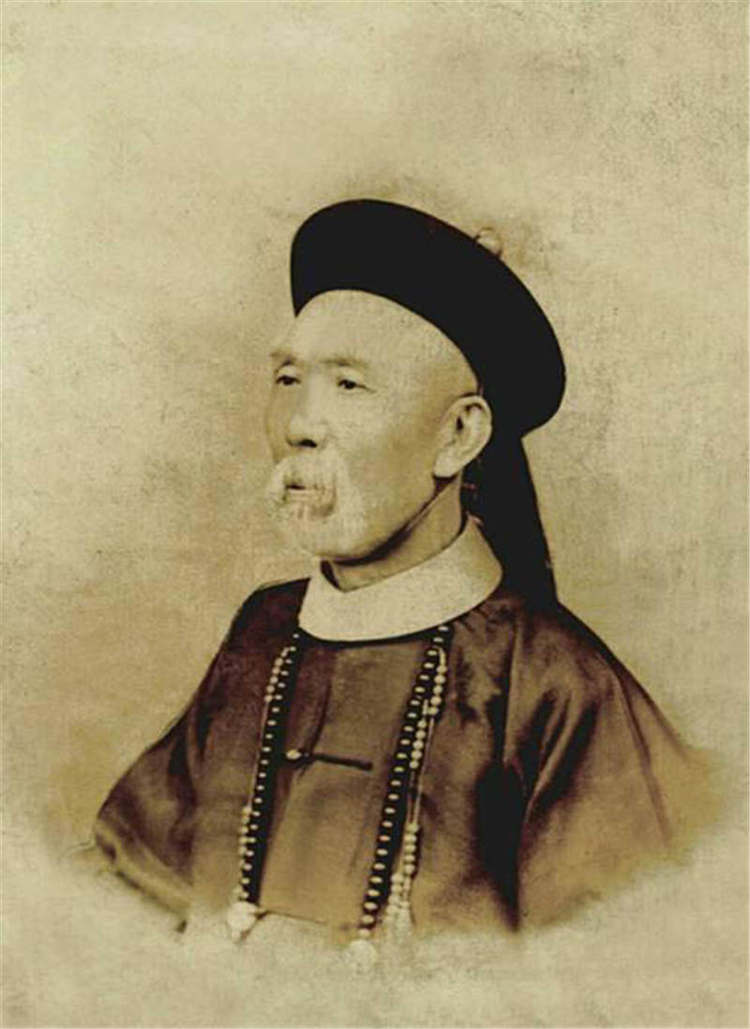

姚福升

进入今天的瑷珲历史陈列馆院门,可见通向主楼的路旁草坪上依次排列着大小不一的石块,石上以朱墨题写某某屯,沿路共有64个不同的屯名,代表着也纪念那永难回归的“江东六十四屯”。去年夏月,我与振平兄在陈会学馆长的引领下,沿着这条“屯路”缓缓而行,听他轻声解说,恍惚进入时间隧道,盈耳皆是枪炮与嘶喊啼哭之声……

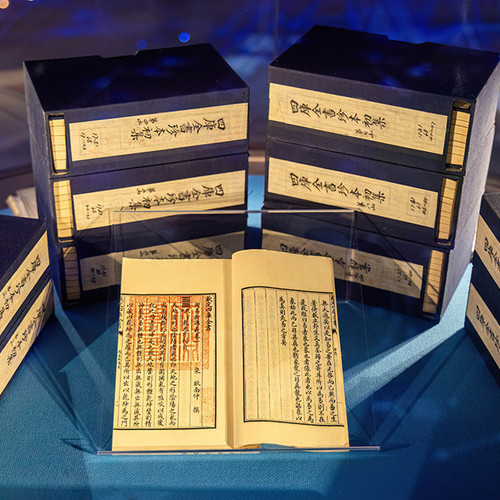

江东六十四屯位于黑龙江左岸(因大江在这里转折南趋,又称东岸、江东),康熙间兴建的第一座瑷珲城便位于其区域内,在今俄境维笑勒伊村,首个黑龙江将军署在焉,皇上赐名黑龙江城。建城之同时,康熙皇帝谋划久远,命踏勘周边肥沃之地,屯田戍边,既有驻军携带家眷的军屯,也鼓励原居江左的达斡尔等部族返回故土,开拓田园,并为之兴造房舍,提供种子、耕牛与农具等。康熙帝深知此举关乎边境的长治久安,钦派户部侍郎常驻督办,将屯垦田亩与收成纳入官员的考核指标,兴盛之时,海兰泡甚至更远的额苏里等左岸地方都有屯落。一年后将军衙门迁至右岸,原城仍设城守尉管理,旗屯数量仍在不断增加,记载中有“二十八屯”“三十余屯”“四十八屯”等说法,正可见此地拓垦的繁兴之迹。1881年俄当局做过一次普查,称“中国臣民达一万四千人,其中汉人八千六百人,满族四千五百人和达斡尔族九百人……共一千二百六十六户”。那时清朝的城守尉已不复设置,但江东华人与祖国的联系依然紧密,各屯有屯长,五六个屯子设总屯长,遵从瑷珲衙门的指令,负责征兵和缴纳官粮等项,居民编入满洲八旗。各屯儿童可入私塾学习,课本为儒家经典,稍长就到对岸入学,青年人满18岁后,也要到瑷珲进行定期的骑射训练,表现优异者编入清军。

文章作者

卜键

发表文章165篇 获得0个推荐 粉丝1303人

国家清史专家、金学研究专家

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里