发刊词|走进山水澄明之境

作者:贾冬婷

2022-11-02·阅读时长6分钟

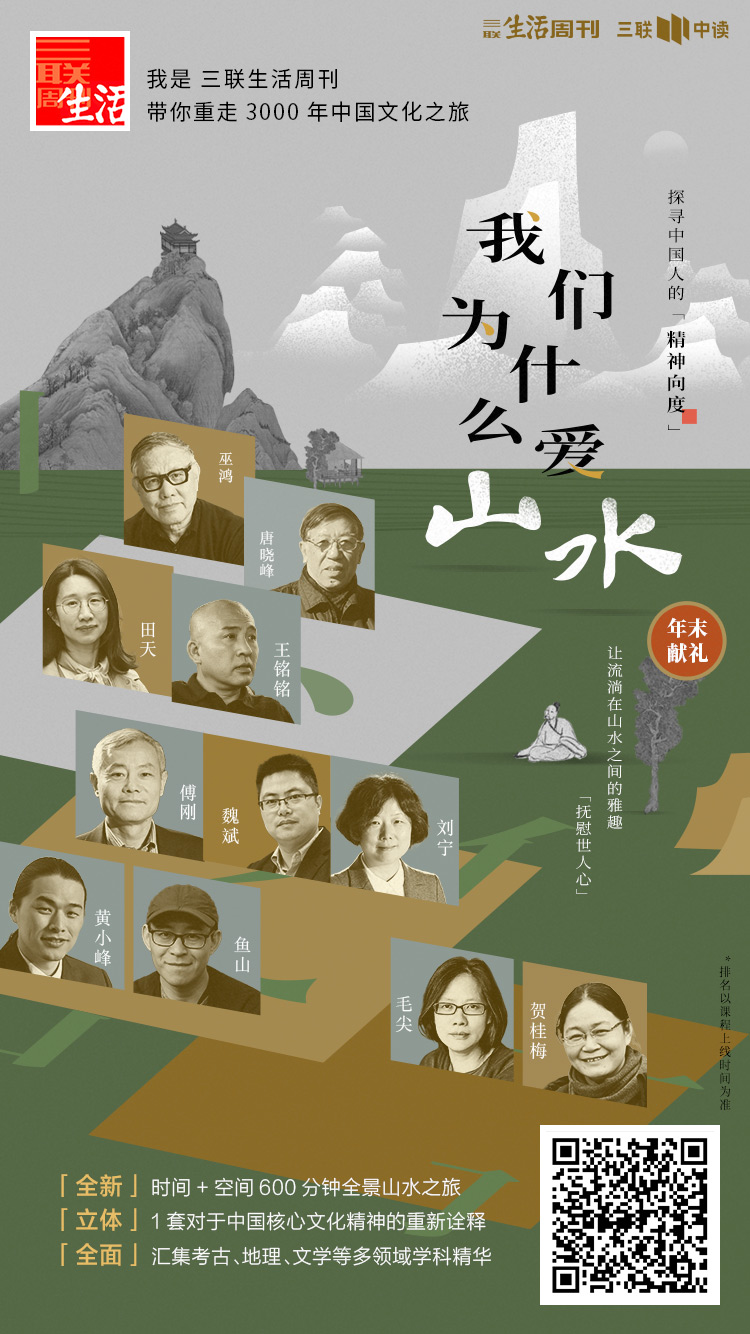

三联中读的朋友们,大家好,我是三联中读和三联人文城市的执行总编辑贾冬婷。很高兴再一次通过音频的方式与大家相遇。熟悉的老朋友应该都知道,在2022年三联中读五周年之际举办的知识大会中,我们以“回到未来”为主题,就曾与大家一起回溯到中国古代的山水世界;而同年10月,三联新知大会视频版第三季也在中读上线,开篇第一场便是题为“中国文明与山水世界”的讨论。不难发现这几年,大家似乎都不约而同地回到“山水”这一问题上思考,并试图从中找寻现代世界的另一种出路。为什么会如此?我想请大家带着这个问题,和我们一同走进三联中读出品的精品课《我们为什么爱山水》。

在常人看来 ,“山水”或许只是一类题材 、一门艺术 ,比如山水画 、山水诗 、山水园林 ,甚至是小小的山水盆景......然而在中国的文化传统中,“山水”不是一种对自然的摹仿,而是对自然的观察和想象,以及人与自然之间的对话,是寄托一种超越日常世界的精神追求。今天,我们重提“山水”,是想立足于中国文明的思想脉络,从思想、社会、艺术、文学等多方面,聚焦于山水自然、天地人文与中国人精神世界的关联,寻找现代世界的未来出路。

“山水”是理解中国文明的核心,其内涵会因历史演变而转化。从先秦时期绝地通天的山川祭祀,到中古以降澄怀修身的山水艺术,再到现代平等社会与民族国家背景下的山河政治,皆为中国文化传统中整全性的精神概念。在这门课程的总序中,我们的老朋友,艺术史学家、芝加哥大学教授巫鸿先生把“山水”置于中国历史的脉络中,观察其不同时期的不同表现形式;也会阐释“山水”如何在特定文化语境中发挥作用,又如何与特定的历史环境对话和融合。这也是巫鸿老师继《了不起的敦煌》与《博物馆观看之道》两门精品课之后,再次带我们走近“山水的观看之道”。

在历史发展的脉络中,山和水从来都不止是作为地理事实存在于中国大地之上,其中更是蕴藏着丰富的人文思想。北京大学城市与环境学院历史地理研究所唐晓峰教授作为领读人,会从他长期以来关注的地理思想史的角度,带领我们去看中国的山河大地,不仅认识山水的宏观格局,还应理解其背后的人文大局。

国家祭祀中山川祭祀的传统极长,最为人所知的“五岳四渎”至今仍被认为是国家的象征。尽人皆知的山川刻辞,是政治宣言与自然景观的结合。安顿诸神所在,更是建立统一国家过程中十分重要的一部分。北京大学考古文博学院副教授田天将为我们梳理从先秦时期到武帝时代,山川祭祀的发展过程,进入极具包容性的山川空间。

在中国,“山水”既是人们诉诸的精神境界,又内在于生民的生活世界。中国人不仅生活在家和村社中,还生活在由村社与村社之间的山水以及与山水共生的生灵组成的共同体中。若要真正理解社会,不仅要关注日常的生活形态,还需考察一种非人间社会的面向,探寻其中的精神构造和神话构造。北京大学社会学系教授、中读精品课《社会学看中国》的主讲人之一王铭铭老师,便会从他多年的田野考察经验出发,深入解读混融了“物”和“神”的广义人文关系,带领我们追溯山与社会的自然之原。

魏晋之际,释道并入,山水世界开始变得充盈起来。文人士大夫开始从山水之间寻找心物共生的通道。而诗人陶渊明的山水田园诗,在诗歌艺术表现史上可谓是超前的。著名美学家朱光潜先生曾经说:“渊明如秋潭日影,澈底澄莹,具有古典艺术的和谐静穆。”。北京大学人文特聘教授傅刚老师会和大家一起触摸魏晋文学的风貌,品读陶诗,前往他心中的桃花源,体会明净清澄、没有丝毫尘滓的山水意境。

值得一提的是,“山”这一边缘地理空间常常被置于政治、社会的“外侧”,似乎与历史主流无缘而被等闲视之。而武汉大学历史学院、中国三至九世纪研究所教授魏斌老师却通过他的六朝历史研究提出,这个社会构造有着另外一个中心,那就是早期五岳祭祀体系,到了魏晋以后又形成了洞天福地的体系。在这一讲中,魏斌老师会同大家既行走在史料之中,又穿梭于山岳之间,去把握山中修道的士人与社会民众生活之间的复杂连带,认识六朝时所建立的山水新世界的文明体系。

唐宋以来士人群体居游于山川天地之间,而“居”之沉潜和“游”之触发,则又统一于他们内心之中。中国社会科学院文学研究所研究员刘宁老师曾经在中读精品课《谁塑造了我们》中讲述唐宋八大家之一的韩愈,这一次,她会以山水诗人谢灵运和王维为例,从他们的经典诗文和品性思想中,为我们解读诗人是如何在山居体验中寄情于山水,带领我们梳理士大夫文人居游体验的脉络,窥探他们丰富的心灵世界。

“身居庙堂,心系山林”,提到唐诗,就不得不再谈谈宋画。宋代文人画中的山水大象,在俯仰、远近之间,生动、完整地显现出来;在方寸之间,便展开了气势相生的自然山水。士大夫文人群体是如何得象会意?而山水天地又是如何塑造他们的精神世界?中央美术学院教授、人文学院副院长黄小峰老师,会在课程中一一为我们道出他的理解。而如果你想进一步深入了解中国艺术,也可以关注黄小峰老师在中读的专栏课程《精讲中国艺术史》。

到了明清,人们更渴望将自己心之向往的山水留驻在身旁,以便流连于其中。“山水”由此入园。而一方缩略的山水世界并不意味着不宏伟。每一座园林中映照的仍然是真山真水的大格局。艺术家、建筑师鱼山会以大家所熟知的园林为例,讲述明清时期人们是如何造园、造境,而又是通过怎样的手法,得以在一园之中能够见到广阔的山水天地,并从中解读人与山水、人工与自然之间的关系。曾仁臻老师之前也在中读开设过《园林·山水·生活》的专栏课,里面介绍、讲述了更为丰富的中国园林面貌,包含着他对园林和山水的诸多理解,希望感兴趣的朋友也能够在这门小课中获得一份新的认识与感动。

近代以来,中国在融入西方的现代系统、融入世界历史的过程中,经历着社会失序和文化危机,也始终伴随着恢复、创新和重组的努力。在这样的进程中,如果以“中国”来思考近现代的山河政治,或许就可以找到现实实践的根基所在,也确保了文学性作品的完整和连续性。文人笔下的中国社会,历来是一个经久不衰的话题。在上个世纪文化史中,除了经史词章这类严肃的笔调外,电影这样的新文艺体裁同样不甘沉默。在中读文学精品课中深受大家喜爱的华东师范大学教授毛尖老师将会把目光投注于这一时期的典型电影,解读其中勾画出的中国新山水图卷,并通过电影语言的分析,追寻当时人们所身处的山水世界。

追溯回顾中国文明传统,原来的“天”和“人”之间的沟通,转化为了“大地”问题。村庄、土地、风景、方言等方方面面,无一不书写着中国“大地政治”的文章。尤其是近代以来,中西碰撞、新旧交融,文学从内容和形式上是如何做出回应?北京大学中文系教授贺桂梅会以她多年的研究为基底,从具体的作品和作家切入,讲述文学对处于时代洪流中的人们的关照。

今天,我们生活在拥塞的信息世界里。我们的头脑中和现实生活中构造出来的狭小逼仄的空间似乎已经让我们深感重负。可是即便如此,我们依然会觉得自己实际上是缺少了什么。是什么呢?我们缺少的可能就是“山水”这两个字所承载的涵义,缺少的是一个深度的、真正意义上的思维和心灵的世界。重新讨论“山水”问题,不止是在于缓和人们当下的心境。我们需要认真思考“山水”究竟对我们意味着什么?我们真正的想法、内心的情感和真正意义上的思维要如何才能舒畅地表达出来?这些都是今天这个时代面临的问题。“山水” 不止是一个概念,也不止是一种思维,甚至未必只是一山一水或者千山万水。山水,应如同亲朋挚友一样,是在持久的交往中得来的,是应该好好活着的、生生不息的东西。

走进山水澄明之境

感知天地万象世界

文章作者

贾冬婷

发表文章79篇 获得2个推荐 粉丝1344人

《三联生活周刊》主编助理、三联人文城市奖总策划。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里