7.2 远质近势|山水画的早期发展与对幻觉空间的营造

作者:黄小峰

2023-01-18·阅读时长5分钟

三联中读的朋友们大家好,我是黄小峰。这一讲的主题是山水画,让我们从山水画的角度来谈谈我们为什么爱山水。

一千三四百年以前,山水画作为一种创造出空间幻觉感的视觉媒介,和我们今天讲的“虚拟现实”的 VR技术颇有点相似。它们作用的都是人们的视觉经验,让人们仿佛置身另一个时空之中。这就需要具体的视觉表现方式来对视幻空间进行营造。

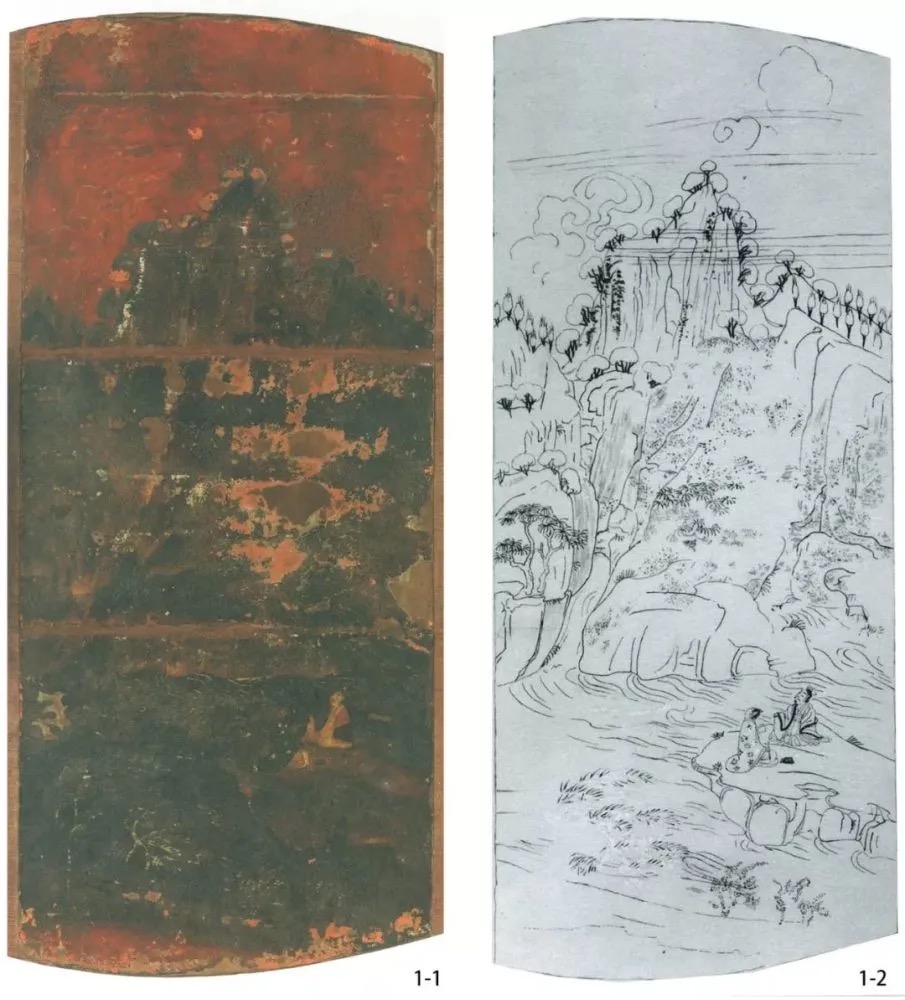

唐代的山水画材料比过去丰富得多了,我们可以从两种材料中来认识唐代山水图像和幻觉制造这个问题。第一种材料是唐代墓葬壁画里发现的山水图像,它们是我们今天直接能够看到的唐代山水画遗存。它画在墓葬的墙上,常表现的是屏风上的山水画。有几个这样的盛唐墓葬,基本都是在西安附近。一个是唐玄宗武惠妃墓,一个是唐朝皇室李道坚墓,还有一个是当时的宰相、大画家韩滉的父亲韩休墓。第二种材料是保存在日本正仓院的几件唐代乐器,主要是琵琶。琵琶上有一小块装饰图像,上面画着山水图像。

嗣鲁王李道坚墓 西壁

韩休夫妇合葬墓 北壁东侧

墓葬壁画里画山水,模拟的是现实生活中摆放在居室里的山水屏风或悬挂在墙壁上的山水画障。现实生活中,山水图像的作用是制造幻觉感,从而把狭小的室内空间转换成宏大的自然世界,让人产生身在野外山林的感觉。地下墓葬的山水图像,则是为了给逝去的墓主人的魂魄制造可以游历的宏大自然景观。

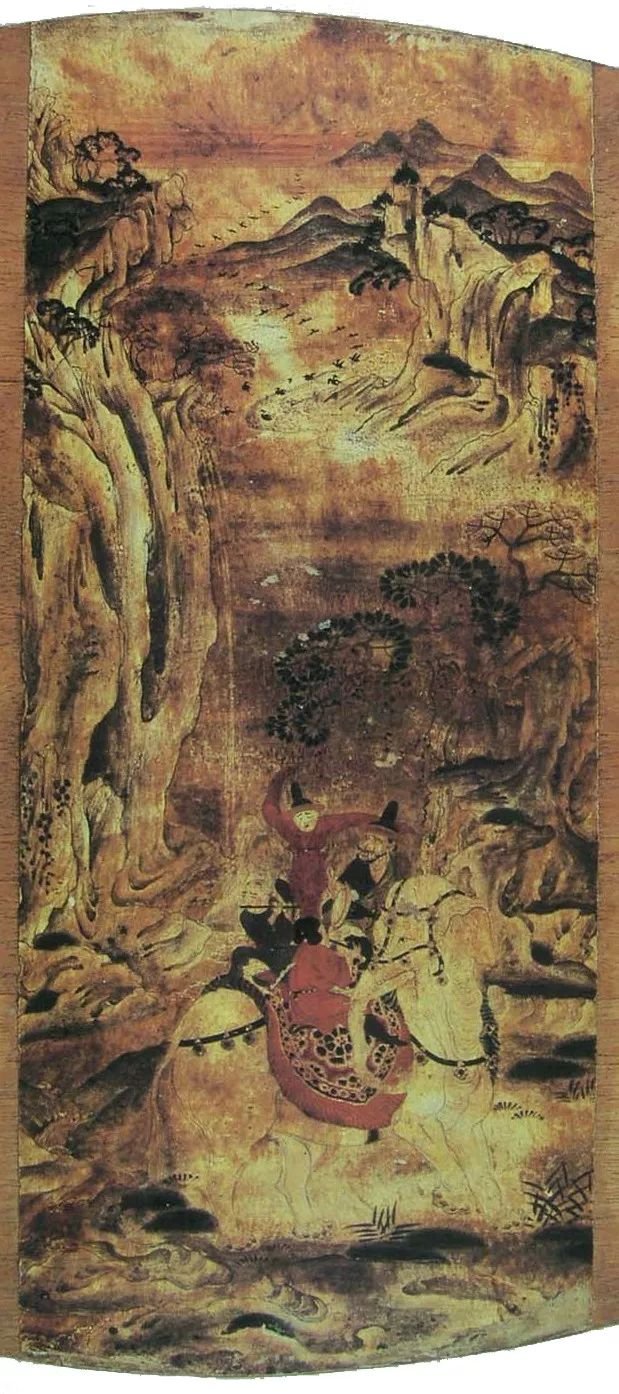

相比起来,琵琶上的山水图像和居室里的山水屏风、山水画障,功能还有点不同。作为乐器的装饰,山水图像是为了辅助音乐演奏时的气氛营造。听众在近距离观赏琵琶演奏时,听着音乐的同时,也会注意到琵琶上的人物、动物和山水形象创造出的幻觉空间,这既增加了宴会的欢乐。很可能还会有助于对于乐曲的进一步理解。

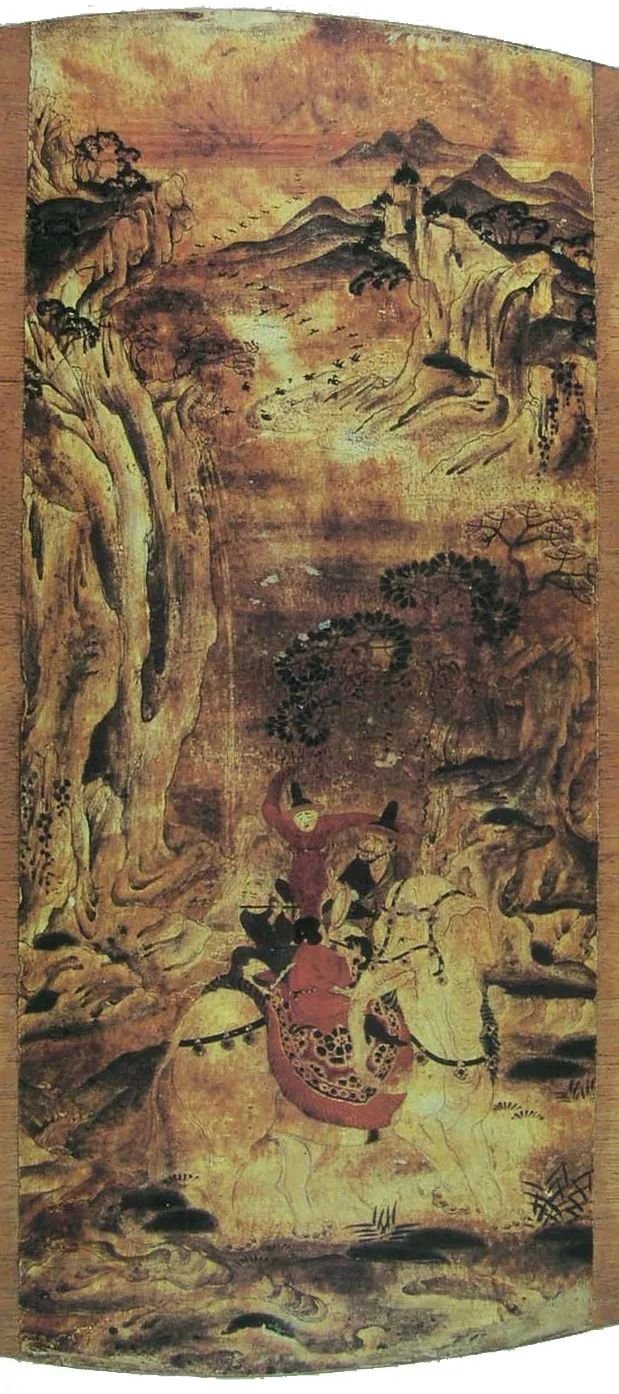

我们考察一下这些山水图像就可以看到当时的山水画有些什么技术来制造让人身临其境的幻觉空间。最主要的方式是控制山和河流的比例关系,形成山与水的不同组合方式,以表现不同的空间感。有时是山很大,水很小,形成高山峡谷的险峻和动荡的感觉,比如李道坚墓和武惠妃墓山水壁画都是这样。正仓院“坐看云起”的琵琶装饰图像也是如此。有时是山在边缘,比较小,水流在中央,比较大,形成开阔的山谷平缓空间,给人一种舒缓宁静之感。韩休墓山水屏风和正仓院“骑象奏乐”琵琶都是这样。

“骑象奏乐”琵琶装饰,日本正仓院藏

“坐看云起”琵琶装饰,日本正仓院藏

从这些山水画面来看,唐代的艺术家应该已经很好地意识到,要营造幻觉空间,关键是对观者的视线进行引导,从而使人通过视线在画中的游走而产生不同情感。画面上通常要有一个穿透画面空间的通道,以便引导看画的人的视线进行穿越。比如李道坚墓和武惠妃墓山水壁画,都画出了河流从前至后沿着高山峡谷穿越画面空间,体现在画面上就是一道自下往上蜿蜒曲折的水面,最后消失在天际线处。这种效果很让人想起唐代的文献中记载的对于蜀道山水的表现,尤其是对长江三峡的描绘,那种咫尺千里的壮观感觉得以表现出来。有时候,为了特别强化高山的高耸特质,也会刻意阻断观者的视线,观者仿佛想尽办法也无法穿透面前高山的阻隔,从而产生仰视的压迫感和空间的阻隔感。高山成了绝对主角,人变得渺小,神圣感便会油然而生。李道坚墓山水屏风壁画中有两幅就是如此。正仓院琵琶上“坐看云起”图像也是这样。

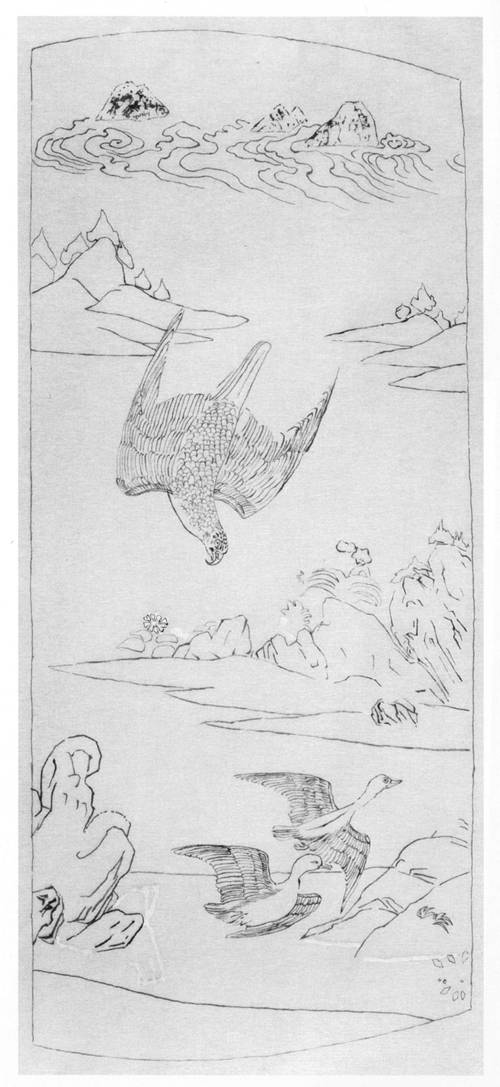

“鹰隼追天鹅”琵琶装饰,日本正仓院藏

既然有对视线的阻断,让观者体会到人的视线的有限性,那么也会有对人眼视觉的超越。正仓院“鹰隼追天鹅”琵琶就是如此。画面模拟的是无人机或者干脆说就是鹰隼的视线。飞在高空中,地面的远近空间有四层,一层一层地展开,从最近处的水岸一直到最远处云气缭绕的高山顶,视线不断穿越和抬升,观者仿佛能够与鹰隼一起遨游长空。这一幅画面总是会让我想起19世纪日本画家歌川広重的《名所江戸百景 深川洲崎十万坪》一图,同样是鹰隼视角所看到的平原、海洋和远山。

歌川広重《名所江戸百景 深川洲崎十万坪》

除了把握住观者视线的营造以创造不同的空间感,唐代画家似乎还很重视另外一点,那就是对于气氛感的营造。两个因素看起来至关重要,一个是云,一个是霞。它们一方面以其灵动的形状唤起一些特殊情感,另一方面也有助于制造空间幻觉感。无论是墓葬壁画的山水还是琵琶上的山水装饰图,都可以看到云和霞的重要性。云大致有两种表现方式。一种比较装饰性,是灵芝或如意形状的云朵,在李道坚墓壁画山水屏风里比较显著,其效果更偏重于神山、仙境的感觉。另一种是相对自然的形态,武惠妃墓山水壁画中有这种飘在峡谷上方山崖间的云,与山崖岩石、水面形成形象的对比,强化了画面山水峡谷景观的动荡感。

“骑象奏乐”琵琶装饰,日本正仓院藏

唐代山水图像中对于霞光的描绘也很让人吃惊。霞光的气氛感在正仓院“骑象奏乐”琵琶装饰画中体现得最清楚。画面里的白象与其上载歌载舞的乐队正在经过一个开阔的河谷。远处天空中有横向的若干道红色条纹以表现晚霞,还画出了放射状的几根射线。一队飞鸟形成“之”字形,映衬着天空晚霞,正从空中落到河流中。这种黄昏的诗意与音乐和歌舞主题融合在一起,对于琵琶的观众和听众来说,大概会激发出听觉和视觉的双重幻象。

人们对于山水画幻象的着迷,唐玄宗的一个故事大概最有代表性。这个故事出于晚唐的《唐朝名画录》中。天宝年间,唐明皇请画家李思训为皇宫的大同殿画了一个山水“掩障”,也就是屏风之类的东西。转过天来,皇帝告诉画家说:“爱卿画的那个掩障,夜晚竟然可以听得到水声。你真是通神佳手呀!”山水画能够“通神”,在这里可以视为宗炳“卧游”的故事里神思在山水画中游荡的夸张版本。画家和他的山水画充当了沟通神秘自然世界与人类世界的中介。

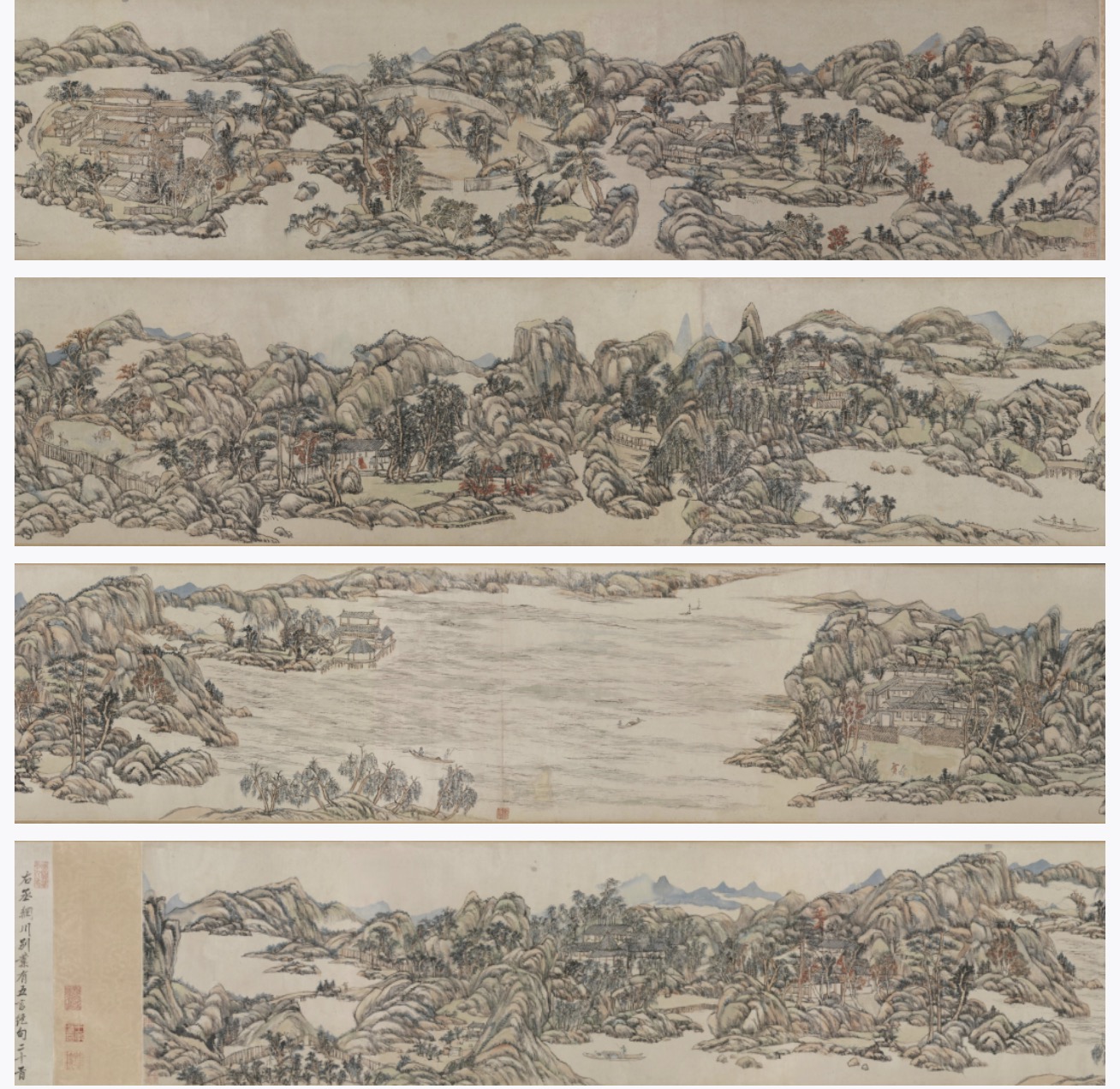

清王原祁摹王维《辋川图》,现藏于美国大都会艺术博物馆

凭借山水画的幻象,人们可以体会到超越个人身体经验的独特体验。北宋文人秦观的一个亲身经历很有意思。秦观在某一年夏天在河南的汝南郡为官,突然得了肠炎,卧病在床。一位友人带来一幅号称唐代画家王维的《辋川图》给他赏观,宣称观看这幅画病便可痊愈。果然数日后,秦观康复如初。借画的友人似乎也立即就推算出秦观肠炎康复,来把《辋川图》取走,去治疗另一位得病的朋友。秦观后来回想起自己被治愈的原因时,讲到了这样的看画体验。由于这是一幅比较长的手卷,而且自己腹痛无法起身,所以是由2个儿子拿着在床边展开来躺着看。秦观仿佛感到王维引导着自己游览了辋川,并且还和王维一起下棋、品茶、赋诗,忘掉了自己正在汝南苦哈哈地当个小官。用今天的话说,这幅画有助于转移秦观对疼痛的注意力,同时以一种与古人雅集party的休假心态缓解他当官的精神压力,自然病情很快就会好转了。秦观在这里获得的体验是一种超现实主义的,他超越了个体所生活的现实时空,而能够自由地穿越时空与古人一起生活。

走进山水澄明之境

感知天地万象世界

文章作者

黄小峰

发表文章82篇 获得0个推荐 粉丝1421人

中央美术学院教授、人文学院副院长,艺术史学者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里