2.1 溯源|中国最早的普通话——雅言

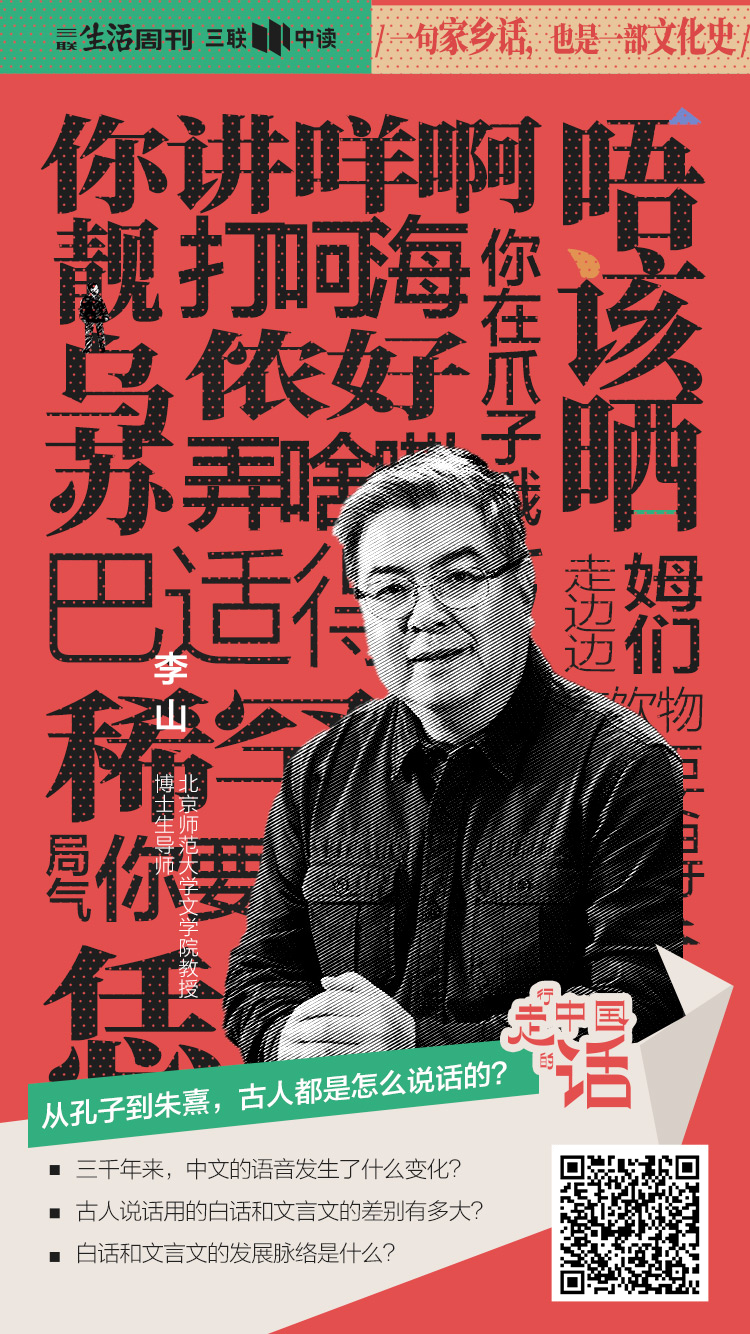

作者:李山

2023-05-18·阅读时长5分钟

三联中读的朋友们大家好,欢迎来到《行走的中国话》。我是北京师范大学的李山,首先要声明,我不是一个语言学的研究者,语言学的研究有专门的要求,比如说方言学在中国的语言研究,这么多年有长足的发展,很遗憾我不是这方面的研究者,所以你要问我粤语怎么说,吴方言怎么说?我知道一点皮毛,我说不了很多。但是我们所做的研究是古典文学、古代文学,这里边很多是文言,文言是从中国话里边提炼出来的,是凝缩的,是为了书写。几千年的文言凝聚着我们文化人群的基本精神。

宋元以后出现了白话作品,但是白话作品实际上是后期的,我们要研究中国民族文化的根源,汉民族文化的根源,必须得求助于文言文,而文言文实际上和古代的白话文之间存在着必然的联系,我们也能从文言中反观一些当时人们说话的状态。

那么我们大致就讲一讲,先从雅言与方言讲起。

“雅言”这个词出自《论语·述而》:“子所雅言,《诗》、《书》、执礼,皆雅言也。”这个话在解释上是有分歧的。唐以前或者说唐宋以前的学者,讲雅言就是指“孔子总是说的话”,“雅”字有“素”的意思,就是平素总是如何,比如说在《后汉书》里边有一个《张衡传》,张衡就是大科学家,候风地动仪的发明者,那里边就说“安帝雅闻,张衡……”,“雅闻”总是听说张衡的一些事情,所以就用车去接他,把他接到朝廷中来。“雅闻”就是总是听说,耳朵都起茧子了。

过去的学者解“雅言”的时候,就把“雅”读成“平素,总是”,实际上到了清代的学者,包括现代学者都说雅言是一个固有名词,就是指当时的官方语言,也就是大家公认的标准语。

如果是这样的话,那么在春秋晚期就出现了普通话,这个词实际上在古语当中就出现了,它叫雅言,它不叫普通话,我们的普通话实际上叫通用语,都是指一种大家共同使用的语言。

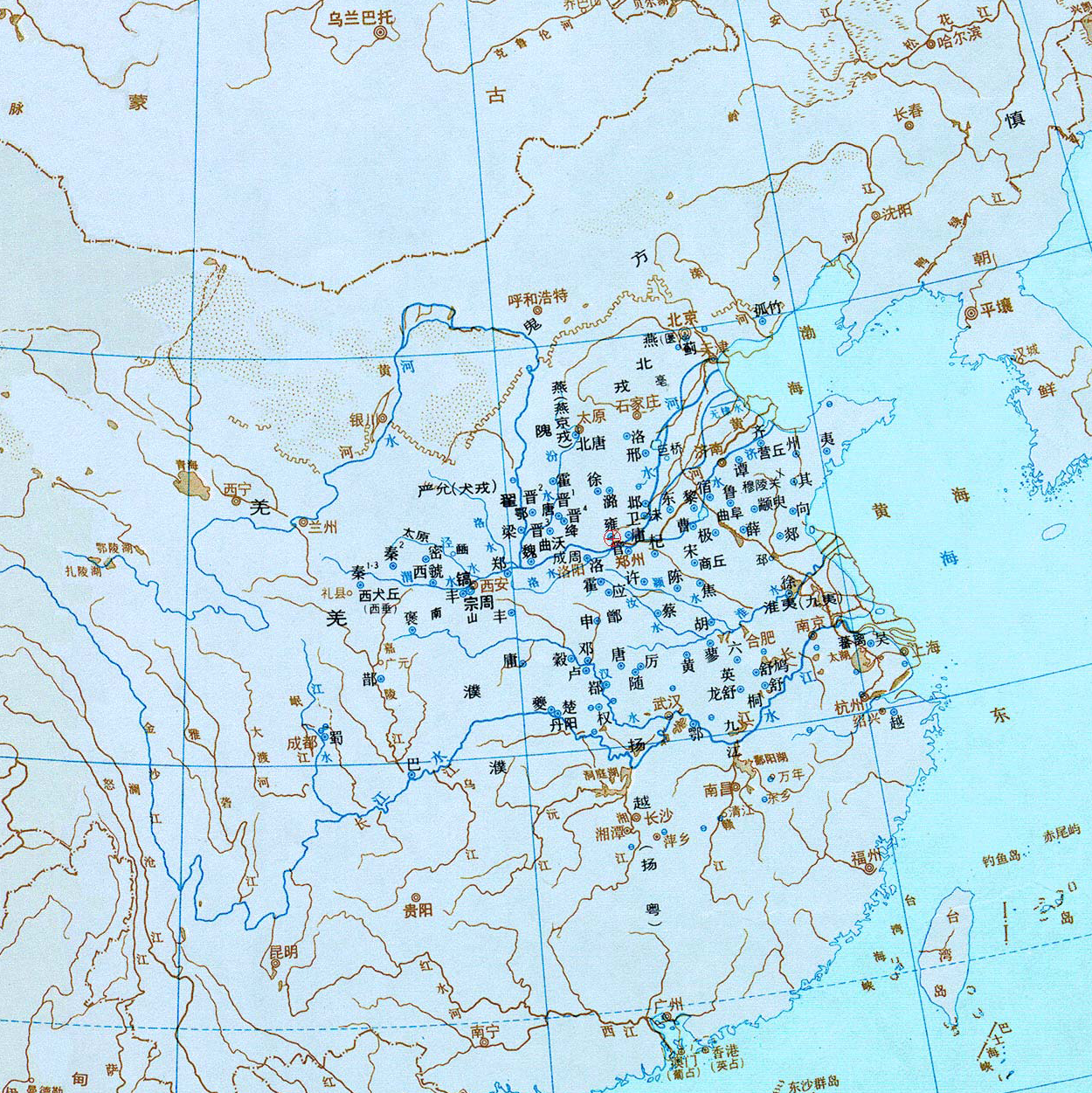

那么这种共同使用的语言起着什么作用?为什么在春秋时期就能出现这样一个术语?实际上这和中国历史有关,中国地方太大,我们的文明诞生在黄河流域,北边到辽河,南边到江汉,先秦时期大概是这样一个范围,那人也多了,文化的起源,你看有东夷、南蛮、北狄,当然还有华夏。雅言就是华夏人群所说的普通话。

“雅”在古汉语当中跟夏朝的“夏”是相通的,在《荀子》中就有“君子安雅”,“安雅”有时候就是“安夏”,因为君子生活在华夏地区,他对华夏的风俗是觉得很适宜的,所以“雅”实际上就是夏朝。

夏朝人生活的地方在哪?就是在今天的河南、山西、陕西交界地带,这个地方距我们4000年、3000年的时候,是中国的中心地带,所以你看是河南人到现在还叫中原,你要到河南去,在火车站旁边就有中原大厦、中州,天下之中,西周时期更具体认为就是洛阳。这个地区历来是夏朝人生活的区域,也是中华文化的发祥地,很重要的发祥地。

这儿的人尤其是到了周代的时候,有两个都城,一个都城在陕西,还有一个都城就是在洛阳。于是他们说的语音遵循的就是以洛阳为中心的,这一片地区的普通话。现在有方音的定义,普通话的方音是北京语音,语法是现代作家的著作,像鲁迅、巴金,以他们的语言的表达法为语法,是一种书面语。

所以洛阳音3000年前,我们可以简单这么说,大概就是雅言的一种标准。一直到元代,有个学者叫周德清写《中原音韵》的时候,他还是讲中州音如何如何,中州音当时的意思是标准音,可是那个时候人们说话是不是还是遵循着西周时期、东周时期的洛阳音?实际上,可能已经发生了很大的变化。

说到雅言,西周王朝建立了一个很庞大的王朝,封建诸侯已经是远到泰山南北的齐鲁,西边到陕甘,南部在淮水流域、汉水流域都有它的烽火。

这不单是周人的事情,他要统治天下人,到京城来的也绝对不只是周人,所以他四方要交流,这个时候逐渐会形成一个大家都遵循的语言,这样才能交流。

雅言到底什么模样?我们今天看《诗经》里边,“十五国风”占有的北边黄河流域,甚至到河北、河南交界地带,东部到齐鲁,西部到陕甘,南到江汉。可是你看它的语言,《诗经》的国风,尤其是国风的语言是统一的,它的句法、语法,还有用词是统一的。我们曾经在讲《诗经》的时候跟大家谈过一个有趣的现象,一个河南的弃妇,被丈夫抛弃了,她一张嘴就说:“泾以渭浊,湜湜其沚。”泾水河本来是清的,遇上渭水河就浑了,可是这水沉静下来也照样是清的。言外之意我上点岁数,我被比下去了,我要打扮打扮也不差,一个河南的弃妇一张嘴就是陕西的事情。乾隆皇帝就不知道到底是泾水清还是渭水清,他看唐以前的注释跟唐以后的注释不一样,所以他就让陕西的地方官去调查。

这个可以告诉我们,他们使用的是一种雅言系统,所以押韵都是一样的,用词、句法都是一样的。

可是刘向在汉朝记录了一个故事,就是“榜人歌”。“榜”就是指划船的桨,一个越人遇到了楚国人唱了一首诗,楚国人听不懂,翻译过来就是榜人歌。你看楚和越应该是离得比较近,到了战国时期,但是他们的语言是不通的,是听不懂的。所以后来吴国人像伍子胥,他们到了越国怎么办?他应该是先得熟悉当地的语言。

所以这里边我们看《诗经》,十五国风不存在说语言差异那么大,注意在写这些故事的时候,在歌唱这个事情的时候,它实际上是用了什么?用了雅言,也就是用了当时大家都流行的语言,所以国风的语言在很多地方是跟大小雅,跟周颂是差不多的,它们是一脉的,那个时候书面语用的是雅言,我们今天看到的3000年前的雅言。

雅言实际上也发生变化。比如说我们要读《尚书》可就麻烦了,《尚书》比较早的有8篇文献,记录了8个关于大政方针的一些言论,周公、召公他们的讨论,语言就非常难懂,为什么?他可能是用了周人的方言,但是《尚书》到了尧典篇,到了西周中期,经过人群的融合、文化融合以后,那些文字通畅多了,《尧典》《皋陶谟》《禹贡》这些文献(通畅多了)。

所以我们近代学者像顾颉刚、郭沫若,他们都说这些文献是春秋战国人写的,实际上这就是当西周王朝大到一定时候,它作为一个统一的大王朝,它的语言也在变化,在交流中产生变化。我们生活在改革开放,你像我们小的时候,改革开放刚开始,后来南北、中外交流,实际上我们的汉语发生了很大变化。你读50年代小说,跟现在读苏童、刘索拉、刘震云、莫言的小说,差异非常大了。语词、语法、说话的劲儿都变了,但是语音实际上没有什么根本性变化,不论是刘震云的小说,还是余华的小说,词汇的读音没有发生变化,所以词汇是不稳定的,有的时候说话的方式,包括语法都不那么稳定,语音是相当稳定的。

但是语音也在逐渐在发生变化。这就是因为地域辽阔,所以雅言它维系着一个文化人群的交流,如果是见了面以后,我们的口语交流听不懂那多麻烦。所以广东人到北京来,北京人到广东来,大家都说普通话,这样的话我们就能够交流,虽然广东人说普通话,过去有一句话“天不怕地不怕,就怕广东人说普通话”,他说的不好,但是他能表达,于是这些方言区的人学普通话,就不爱开玩笑,就是因为他脱离了他的方言,脱离了以后,他开玩笑用普通话就不灵光了。

这是关于雅言,雅言系统一直延续着。

跟随行走的中国话

探索乡音背后的汉语言文化史

文章作者

李山

发表文章193篇 获得0个推荐 粉丝2508人

北京师范大学教授,先秦两汉文学专家。已出版《诗经析读》《永不妥协的大生命:孔子的一生》等。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里