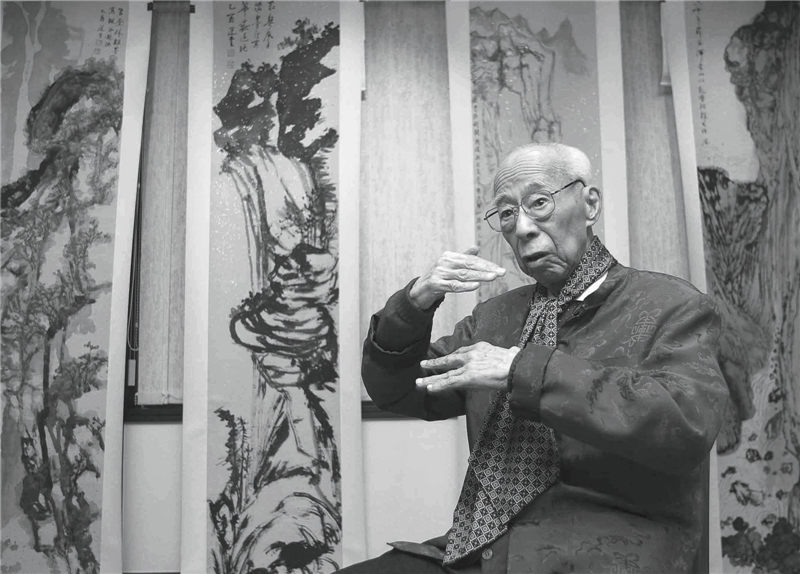

饶宗颐:没有孤独不能做学问

作者:艾江涛

2018-03-08·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5330个字,产生47条评论

如您已购买,请登录

“搞七搞八”做学问

1994年,刚在华东师范大学中文系留校任教不久的胡晓明,得到香港一个基金会支持,前往香港中文大学文化研究所做一个口述项目。口述对象是国学大师饶宗颐。胡晓明向我回忆,当他拿到申请表格时,马上想到在文史方面可写的两个人,一是金庸,一是饶宗颐,相比大家耳熟能详的金庸,饶宗颐无疑更具解读空间。

在前往香港之前,胡晓明已经读了出版不久的《梵学集》《选堂文史论苑》等书,了解到饶宗颐在海外汉学与敦煌学等领域的学术史贡献。见面以后,饶宗颐与想象中完全不同。“一个絮絮叨叨的老头,滔滔不绝,信息量很大,但是很亲切,如坐春风。”胡晓明说。

接下来三个月,胡晓明一共做了15次访谈,见面的地点有时在中大文化所的咖啡室,有时在范克廉餐厅,有时则在饶宗颐位于跑马地山村道风辉阁的家中。就这样,一部六万多字的《饶宗颐学记》被整理出来,并经饶的推荐得以出版。

回想起那段经历,胡晓明记忆最深的是饶宗颐治学的日常状态:“他家里有好几张桌子,每张桌子上都摊开不同的稿件,甚至有张桌子上面放着绘画的工具,高兴了去这张桌子画两笔,一个灵感来了到另外一张桌子写一段文字,又想到另外一个问题,就再到另一张桌子上写一段文字学的东西。”

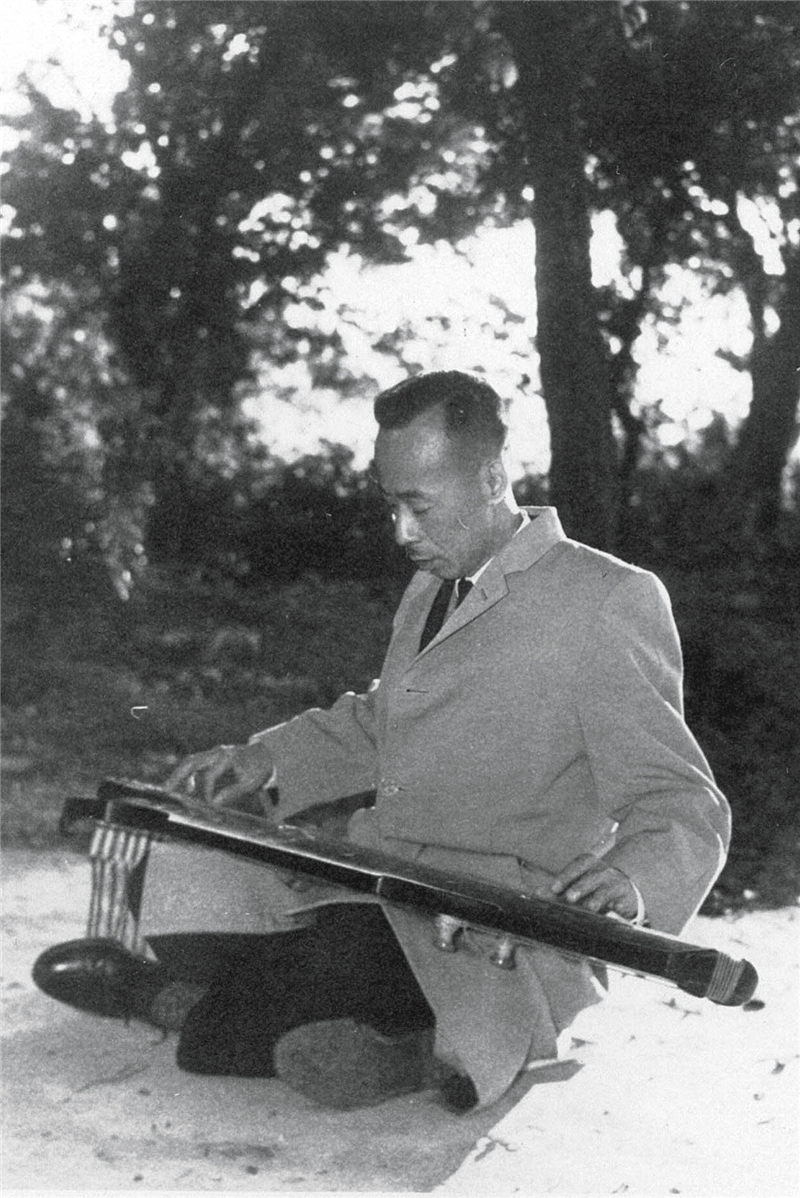

与一般学者不同,饶宗颐完全按照自己的兴趣,在不同领域间自由出入,互为启发。这种“文史哲不分”的传统治学特点,显然与饶宗颐自学成才的经历密不可分。

1917年,饶宗颐出生于广东潮州的书香巨富门第。饶家世代经商,是拥有数家钱庄的潮州首富。他父亲饶锷不仅是成功的商人,还是当地知名的考据学家,在家乡修建的藏书楼“天啸楼”,便收集了10万多卷图书。在晚年,饶宗颐回忆少年时的自己:“我小时候,只是成天沉浸在书籍古画之中,几乎可以一个人一整天待在书楼画室里。但我从未感到孤独过。我的这种气质自小时就很明显,就是不管外面的世界、人家的事情,只做自己的事情,而且全神贯注地做好。”正是在这样的氛围中,饶宗颐不但博览群书,而且在父亲的指导下,学习填词,学习古诗、骈文、散文等各种文体,后来还拜入海上画派大师任伯年的弟子杨轼门下学画,从而打下一生学问与艺术的根基。

13岁时,饶宗颐考入广东省立金山中学,一年后便辍学回家自修,因为他觉得学校里教的东西太浅,根本满足不了他。15岁那年,父亲饶锷去世,他接续父亲工作续写完成《潮州艺文志》,连续发表在广州《岭南学报》上,声名渐起,很快便被推荐进入广东通志馆,专职艺文纂修。1938年,21岁的他又被举荐为中山大学研究员。

“他的整个学术还是原原本本去发现探索古书里面中国古典的真相,还原中国的历史。他没有‘五四’那种对儒家、对中国文化的批判性思维。他很尊重古义,当然也因为他没有受到新文化的影响,更没有受到大陆意识形态的影响。”胡晓明说。谈及这点,便无法绕过香港对饶宗颐学术人生的影响。饶宗颐习惯将香港比作建安时代的荆州,多次谈到其在学术上的重要影响:“三四十年代的前期,一些共产党人避国民党,来香港;后来避共产党的人也留在香港做他们的事情。这里是个避风港。香港有这么几年的安定,离开政治和时代的风暴,很重要。”

1938年,日军大举侵华,中山大学迁往云南澄江。途中,饶宗颐因病滞留香港,并在那儿一直待到1942年香港沦陷。在那几年里,饶宗颐主要做了几件事情:帮著名出版家王云五编写《中山大辞典》,帮他弄查甲骨文金文的八角号码;帮著名书画家、收藏家叶恭绰编《全清词钞》,查阅大量经史书籍、词学藏书,为他日后的甲骨文、敦煌学和词学研究,打下坚实的基础。1949年,饶宗颐第二次来到香港,并从此扎根于此,香港也由此成为他的治学福地。

饶宗颐少年时代自由读书写作的习惯,在香港相对自由的学术环境中得以延续。胡晓明至今记得,在香港中文大学文化研究所的咖啡室里,望着窗外常青的山光树色,饶宗颐对他说:“香港是一个破了model(模子)的世界。你还没有活动就给你限定了,这种model,作为管理是比较方便,但对于人的天性、兴趣的发展,我就不敢说好了。所以我是一个不能进入model的人。我这个人非要搞七搞八,因为我有这个能力。”

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得44个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里