《终身失忆人》|遇见一本书

作者:斯坦威图书

2018-06-26·阅读时长9分钟

他自27岁接受了一次切除手术起,就再也记不住任何新的东西,自此他就以病人作为唯一职业。

曾经有这个一个传说,鱼的记忆只有7秒钟,7秒过后,鱼就不会再记得曾经发生过的事情,所以在那一方窄窄的鱼缸里,它们并不会觉得无聊。

其实,这个没有任何科学依据的传说,早就被辟谣过无数次了,但这个沾染着浪漫色彩的传说依然受到各种网络小说作者的喜爱。

记忆,真的是一种很奇妙的东西。科学的定义是,记忆是神经系统储存过往经验的能力。

可千百年以来,人们却始终不知道记忆究竟是什么样的?它会受什么的影响?它究竟储存在大脑的哪里?没人知道答案。

于是,数不清的脑科学专家都立志探索记忆的秘密

纵使如此,在记忆与大脑的研究历史里

最出名的人恐怕不是哪个医生或者科学家

而是一位患者

几乎每一本神经学的教材中都有专门的一章留给他

代号:H.M.

他自27岁接受了一次切除手术起

就再也记不住任何新的东西

自此他就以病人作为唯一职业

他就像是“金鱼人”

记忆只能保持短短的几分钟,甚至几十秒

可他的悲剧对人类而言却是个赠礼

他的失忆成为其他病患记忆缺损的试金石

开启了当代脑神经科学的研究

甚至在他去世后

他的大脑享受与爱因斯坦大脑一样的待遇

被切成了2401片70μm厚的样本

亨利的大脑被切片

在他去世后,人们才终于知道了书中神秘的“H.M.”的真实名字:

亨利•古斯塔•莫莱森(Henry Gustav Molaison)

亨利•古斯塔•莫莱森

1926年2月26日,亨利出生于美国东北的康涅狄格州的首府哈特福德。他小时候是个健康的孩子。9岁那年(也有一说是7岁),亨利被一辆自行车撞伤头部,并昏迷数分钟。但是否因此而导致了日后的癫痫,却并不清楚。因为在他的亲戚中, 曾有三人罹患此病。

幼年的亨利与父母

过了16岁生日,癫痫愈加严重,亨利不得不停学数年,直到21岁才高中毕业。之后,他去一家汽车厂当装配工,可后来也因为频繁发病,最终只能辞职。

27岁的亨利,是个清瘦而英俊的年轻人。可是他的正常生活已经彻底被癫痫毁掉。他经常眩晕、昏厥,大剂量的抗癫痫药对他也已失效。

就在亨利被癫痫折磨得生不如死的时候,当地著名的神经外科医生——威廉·斯科维尔找到了他,说可以帮他。

威廉·斯科维尔,也是我们斯坦威重磅新书《终身失忆人》(Patient H.M.: A Story of Memory, Madness, and Family Secrets)作者卢克·迪特里希的亲外公!

在上世纪20~50年代的时候,“脑叶切除手术”风靡美国,这种治疗方法被人们认为是“一种简单安全的治疗精神错乱”的手术,而这项手术还在1949年获得了诺贝尔医学奖(据说是诺奖最“眼瞎”的一次)。

作为一名优秀的神经外科医生,威廉当然也知道这样的手术。可威廉认为,这样的手术是相当不精确的。那时候的人们,对大脑并不了解,对精神病的治疗更是抓瞎,盲目进行手术有可能会置患者于危险之中。可绝望的亨利和父母等不了了,他们决定孤注一掷。为此,威廉设计一套严格的操作程序,仔细记载了每次手术所切除的大脑位置,他相信,切除大脑的“内侧颞叶”是疗效最好的。

1953年的8月25日,亨利接受了威廉医生的手术。威廉医生分别摘除了亨利大脑左右两边的内侧颞叶部位约8cm长的脑组织,他的海马构造与邻近组织,大部分的杏仁核与内鼻皮层也都被切除。

这一天,也成了亨利生命中最重要的拐点。

手术很成功,亨利发病的程度和频率有了显著的下降。一切看上去都很好。可对于亨利来说,他的生命从这一刻开始,开始了永远的原地踏步。

他找不到去卫生间的路了,明明刚吃过午饭,他却不停地问什么时候开饭;他翻来覆去地看着同一本杂志,将一个笑话来来回回说了很多次;他无法结交新朋友,每一次见面,他都觉得是初次相识。

、

他再也没有办法记住新的东西了。任何东西,他都会“过目即忘”,大脑永远只剩下20多秒的记忆。一转身,他就忘记自己说过什么,做过什么。

可他记得很多之前发生的事情。他记得自己的父亲来自路易斯安那州,记得母亲来自爱尔兰;他记得1929年的美国股市崩盘事件,也记得第二次世界大战。

亨利与父母的合影

他的智力很正常,基本性格也没变

可是他却再也无法形成新的记忆了

亨利患上了顺行性遗忘症

他也无法记住手术后的事物

经历了脑前额叶切除术的患者身上并不少见,可亨利,却是其中极为特殊的一个存在。他损失的记忆能力非同寻常而又异常清晰,并且他的手术过程被详细地记录了下来。

于是,亨利成为了研究记忆的最佳实验对象

他被化名为“H.M.”

成为了一名“职业病人”

两年后,加拿大著名医生怀尔德•彭菲尔德(Wilder Penfield)在美国神经病学学会年会上报道了两例经历颞叶切除手术之后患上严重失忆症的病人。会后威廉医生打来电话,告诉彭菲尔德,自己手头也有这么一个年轻病人,在部分切除双侧颞叶后,他永远不记得自己吃过饭没有,他会在短暂的对话中多次重复同一个笑话,他翻来覆去地读同一本杂志,他再也无法结交新朋友——因为每次见面,都是初相识。

那时,女科学家布伦达•米尔纳(Brenda Milner)博士正在彭菲尔德医生的指导下,研究他那两个失忆症病人。于是,威廉医生随后邀请布伦达前往哈特福德,探访这个特别的病人亨利。

加州大学圣迭戈分校的拉里•斯奎尔(LarrySquire)教授在《神经元》(Neuron)杂志一篇关于亨利的特邀稿的末尾写道:“H.M.之所以能在神经科学研究史上占有如此重要的一席之地,其中一个重要的原因便是,当年研究他的那个年轻科学家,正是布伦达•米尔纳。她既是一个杰出的实验科学者,又对基础概念有着极强的洞察力,所以她能从实验数据中就记忆的组织与结构提炼出深刻的结”

布伦达·米尔纳

1955年,36岁的布伦达从英国去到美国拜访亨利,开启了对亨利的长达半个多世纪的研究。对于现在的人来说,大脑不同区域掌管不同神经功能的概念已经深入人心。可在几十年前,科学家们并不知道坚硬的颅骨内,这一团柔软滑腻的灰白色组织是如何影响人们的思想与行为的

经过对亨利和另外9位接受了颞叶切除术的病人的研究,布伦达和威廉医生一起得出了结论:在亨利被摘除的大脑部分中,有一个特殊的结构,其形状细长弯曲,被称为海马体(hippocampus)。亨利的记忆障碍,与他海马体的缺失有关。

既然这样,那么海马体,应该就是大脑用于管理记忆的部分,而亨利除了再也不能记住新东西,其他的一切都没有受到影响,那么海马体应该对其他的神经活动影响很小。

通过对亨利的症状与手术情况的分析,神经科学历史上,第一次有了一项可以明确定义的神经功能——记忆,这开创了大脑功能分区研究的先河。

可是,亨利并非完全不能记住东西。实际上,当布伦达让亨利在屏幕上看一串停留一阵又消失的数字,再让他立即重复。当数字仅有6~7个的时候,亨利能准确地完成这项任务。

亨利的短时记忆能力并不比一般人差,可他实在是太健忘了,他忘东西的速度简直快得惊人。那么,记忆与遗忘之间,又是怎样的关系呢?

实际上,记忆,对于正常人来说似乎是个自然而然发生的过程。人们似乎并不需要刻意去记自己有没有吃过午饭。

可对于大脑来说,记忆又分成短时记忆和长时记忆。短时记忆在几十秒后就会消失,可长时记忆却效果持久。海马体,就承担着将短时记忆转化成长时记忆的作用它将人们品尝的美食、欣赏的风景、阅读的书都分门别类整理好,以供日后回忆。失去了海马体的亨利,自然也就失去了将短时记忆转化成长时记忆的能力。

那么,失去记忆能力的亨利,真的就一丁点儿记忆功能都没有了吗?布伦达继续对亨利进行着研究。在布伦达的指导下,亨利拿着一支铅笔,一张画着双线五角星的纸片,沿着五角星的轮廓,在双线之间再画出一个五角星。这看似简单的任务,实际上很难顺利完成。因为在整个过程中,亨利都不能直接看到自己在纸片上画的五角星。他只能看到镜子中,自己画五角星的影像。

左右颠倒的镜像让亨利画出的线条歪歪扭扭,没办法画出直线。但是经过几天的练习,亨利却能够流畅地对着镜子画出五角星。甚至在一年之后,他还能顺利地将五角星画出来。尽管,他根本不记得自己曾经做过这样一个练习。对亨利来说,每次画画都是一次崭新的经历,当他顺利流畅地画出五角星的时候,他惊讶地说到,“这么简单?我还以为会很困难呢!”

亨利并没有丧失自己的“程序性记忆”。记不住新事情的亨利,却可以通过训练,掌握动手操作的新技能,布伦达意识到,在海马之外,还有别的记忆可以生成。

海马固然对于记忆的形成有着举足轻重的作用,可它却只掌握着某一类特定记忆的转化

对于“程序性记忆”,它并没有横插一脚。

程序性记忆是指如何做事情的记忆,包括对知觉技能,认知技能,运动技能的记忆。

程序性记忆可以帮助人们完成日常生活中很多看似不起眼的任务:穿鞋带、编辫子、游泳、骑车、演奏乐器、飞快地打字…

这些似乎都是“只可意会不可言传”的学习过程,这些与运动相关的记忆的生成与小脑、纹状体、运动皮层等有关系。

实际上,亨利学会的,不仅仅是这些。他还能形成潜意识,对看过的画片留下不可言说印象,他还可以准确地画出自己居住的单元房的地图。

起初,人们认为,这种记忆,可能是一种特例。可随着对亨利的研究的深入发现,这些都是一类被称为“非陈述式记忆”的记忆方式,这类记忆在海马体之外悄然成形,深藏在潜意识中,神不知鬼不觉地影响着人们的日常生活,而海马体,虽与记忆相关,却也不是那种简单而直接的联系。

亨利让科学家们的眼光锁定在海马体之上,提出了简化而有效的记忆生理模型;又让科学家们将眼光拓展到海马体之外,在大脑的其他部位搜寻着更多与记忆相关的东西。

科学家们一点点挖掘记忆的神秘成因,一层层撩开遮在记忆与大脑前面的神秘面纱。

而亨利这个脑神经科学史上最著名的实验品,也步入了风烛残年。纵然他意识不到时间的流逝。因为每一天对他来说,都是如梦初醒的第一天。自从27岁那年的手术之后,他再也没办法独立生活。他先是搬进了父母家里,再是亲戚家,最后是养老院。

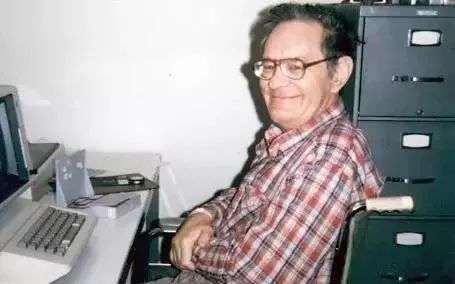

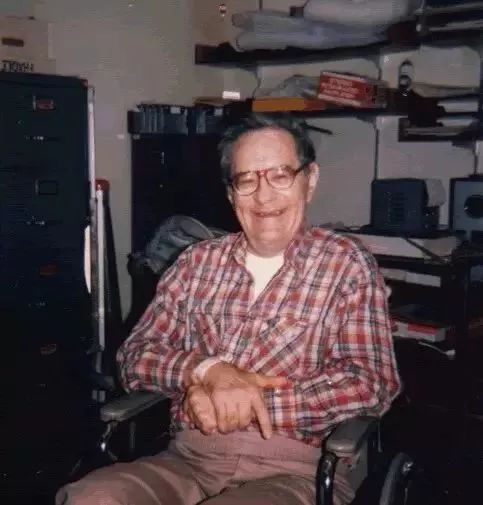

亨利在养老院里

他喜欢看电视

即便他一转头就会忘掉电视说了什么

喜欢和别人聊天

虽然经常忘记和别人聊到哪儿

他幽默而风趣,常常妙语频出

当研究者问他“你吃过饭了吗?”

他会笑着说

“我不知道,我正在和自己争论这件事。”

甚至他也喜欢善意地捉弄人。一次,他与一位研究者走在麻省理工的校园中。研究者问到,“你知道我们在哪儿吗?”亨利立刻说,“怎么啦?我们当然在麻省理工!”研究者惊讶地说不出话来,亨利得意地笑着指了指前方学生的T恤,上面印着3个大大的字母MIT。

亨利无疑是一个最好的实验品,亦或,被试。他性格温和友善,容易相处,永远乐于尝试那些稀奇古怪的测试。如果一个人每时每刻都处于一个陌生的环境中,身边都是陌生人。那么他只能有两种选择,要么把每个人都当做敌人,要么把每个人都当做朋友。显然,亨利属于第二种人。

他平静地接受了这个每天都“现在进行时”的世界,对身边的老朋友和“新朋友”都保持着无比的友善。有时候,研究者会问他,“你有尝试过让自己记住的事情吗?”亨利会狡黠地笑笑,说,“我怎么会知道,就算我尝试过,我也记不住啊。”他敲敲自己的脑袋,感叹道,“这真是个榆木疙瘩。”

2008年12月2日,82岁的亨利走完了自己“27岁”的人生。按照他早年签下的协议书,他的大脑被取了出来,切成了2400多片70μm厚的薄片,用于计算机建模。亨利的大脑信息成为一个像“Google地球”一样的公开数据库。

亨利的大脑切片

亨利当了一辈子的“专业实验品”,死后,他的大脑活在了计算机里。与很多脑神经科学家相比,亨利对现代脑神经科学的贡献更大,如果亨利知道这些的话,应该会十分欣慰吧。

在他的身上,始终有一些信念,从未失落过。他总是希望,科学家在他身上所发现的一切,会对别人有所帮助。

“亨利,明天你打算干些什么?”

“我想,任何对别人有用的事情。”

文章作者

斯坦威图书

发表文章113篇 获得12个推荐 粉丝1051人

公众号:stwbooks

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里