为什么是张择端,为什么是《清明上河图》

作者:谵小语

2018-07-21·阅读时长2分钟

张择端,北宋翰林图画院专职画家。对于张择端来说,当画家是退而求其次的选择。他是高考落榜生。游学京师,本想通过进士考试某得朝廷官职实现他的儒家人生理想,但最终没考上。

他的名字可见其背负的家族期望——名择端,字正道。其名出于《孟子·离娄下》:“夫尹公之他,端人也,其取友必端矣。”在《礼记·燕仪》里面也有这么一句话:“上必明正道以道民。” 这显然是一个深受儒家传统思想影响的家庭,如果说择端是讲个人修身,正道则是明晃晃的治国平天下。迫不得以去画画,显然心有未甘。而且,尽管考进了翰林图画院,但张择端的工作就是画宫室道桥,有点像现在的建筑图纸,但不能有创作成分,当时叫“界画”,不是纯艺术范畴。这能有什么前途呢?

高考落榜生靠业余爱好考进某事业单位画图纸,朝九晚五,每天重复一样的工作,应酬不多,寒暄不少。他也有过“世界那么大,我想去看看”的冲动,酒醒后他劝自己莫冲动;他也在无数个不眠之夜念叨起“诗与远方”,然后在一阵阵心酸中入眠。

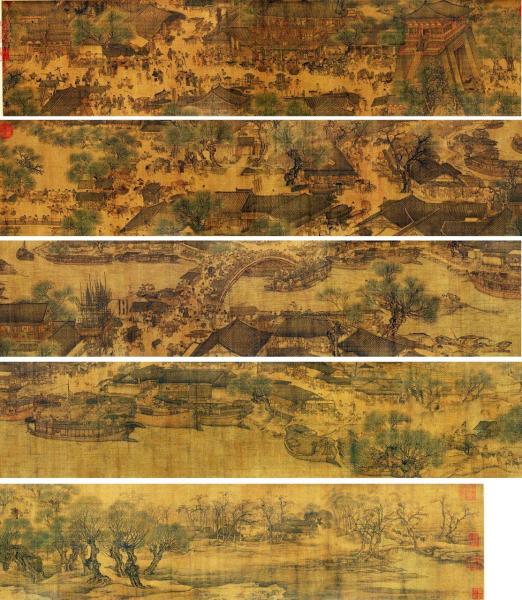

然而,有一天当他走在人潮涌动的汴京街头,他蓦地感到一种使命忽然降临——这空前危机爆发前的极盛世界不该记录下来吗,堪此重任的除了张正道还能有谁?于是,刷刷刷刷刷刷,旷世杰作《清明上河图》诞生了。画作乍看是东京汴梁繁华浮世,细看:卷首则是一对人马冲向人群,即将带来不可预料的后果;中间主体部分是众生万象,辗转逶迤,无所不包;卷尾竟是画家终极三问:问病,问命,问道。这不仅是对那一幕幕的此境真实的再现,更有他泅渡彼岸的迷茫与彷徨。

为什么是张择端画出了《清明上河图》,又为什么张择端能画出《清明上河图》?我觉得至少有这样几方面的因素。

一是素材与灵感,也是大的时代背景。北宋商品经济空前繁荣,是当时世界上最富庶的国家,而张择端生活的汴京城在历史上是七朝都城,在北宋时已成为全国的商贸中心,世界上最大的城市。同时北方少数民族的崛起成为宋的外患,国家危机四伏。繁荣与危机,共同构成了画家的灵感来源。

二是艺术环境。在大的方面,表现大型场景的宗教画和小处见功夫的微画技艺在北宋已经到达较高水平。张择端的画是集中了这两种艺术形式之所长。在小的方面,其家乡距离北朝石刻佛像的中心青州很近,民风尚画。早在东汉时期就流行在砖石上以绘画、雕刻的形式记录各种生活场景和事件,如宴饮、杀猪、洗菜等。诸城离青州也很近,青州是。张择端耳濡目染,从小就饱受绘画艺术的熏陶。

三是思想条件。其家乡东武,即今山东诸城,近孔子故里,是儒家经学思想非常重要的发源地。跋文里说他“幼读书”,显然读的就是儒家的经典著作。从他“择端”“正道”的名字以及科举之路可见其深受儒家影响的人生理想。尽管未能从政治国,但这一思想已经在其画作中显现,其间蕴藏的忧患意识与个体反思即来源于此。

具备了以上这些条件之后,就差最后一个让张择端动手创作的诱因了。如果张择端高中进士,就不会有《清明上河图》。没错,诱发张择端创作的是挫折与困厄,科举失利正是“天将降大任”的先兆。他有一肚子的感慨和疑问要表达,那扇门关了,这扇窗就开了。空怀青云之志却无报国之门的张择端,和许多人生失意的文人、艺术家一样,等待着一次生命力的大爆发。当那一道神秘的天光射向汴京的那条河,他就知道自己的使命了。

文章作者

谵小语

发表文章37篇 获得7个推荐 粉丝222人

专栏作家,中读签约作者。

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里