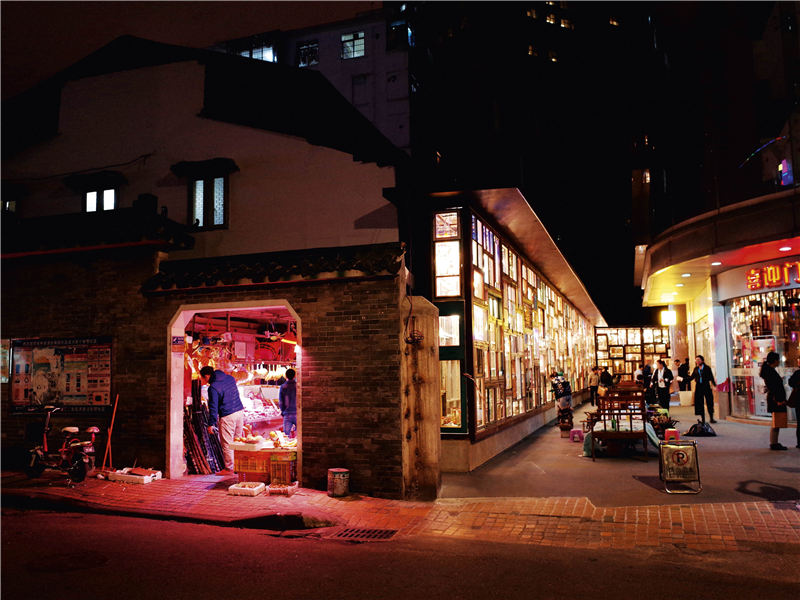

人行道、菜市场和城市里的人

作者:刘畅

2018-07-26·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6498个字,产生33条评论

如您已购买,请登录

一条人行道上的“随机事件”

7月19日早上9点半,北京时不时下一阵雨。北京大学景观设计研究院副院长李迪华背上双肩包,从北京大学万柳公寓出发,徒步到3公里外的北京大学本部。他走在前面,身后是50多名学生,像一条在人行道上游弋的大鱼,鱼尾是另一位火遍网络的建筑师,华南理工大学建筑学院讲师何志森。他们两人带着在北京大学参加全国高校营造社暑期交流的学生,让学生在看似平常的街道上随机发现问题。

26年前,李迪华读研究生时,经常陪外国专家考察,发现欧美学者刚到中国“不会走路”,经过小沟小坎都可能摔倒。那时,他便被这些专家教育,“步行环境中不应有这样的风险存在,如果有人因此受伤,责任人将面临巨额赔偿”。后来他自己留心观察,发现街上的问题随处可见,李迪华形容这些是“与人为敌的人居环境”。在北京大学开设景观社会课程后,他就经常带着学生在城市里转悠,在观察中把将城市启蒙带给既作为使用者又作为未来设计者的建筑系学生。

一行人转上人行道,放眼望去,弯弯曲曲的盲道便映入眼帘,盲道上的井盖、电线杆,一应俱全。李迪华带着学生们在路口的转弯处停下,指着两块斜拼起来、提示行走的盲道砖,砖上有长条的突起。又指向不到三米远的四块提示停止的砖,每块砖上有25个圆点。“盲人走路其实不是很慢,他们习惯匀速走,每小时大约4公里左右,频繁地停止、转向会让他们抓狂。”李迪华说,一个施工项目落地,需要经历项目策划、规划、方案细化、施工图、施工、使用和维护等步骤,每一个步骤本都可以修正之前的缺陷。但是,盲道修不直,却难以揪出原因。他跟学生们讲的,是更深层次的问题。“按照规范,人行道都要建盲道,但它真的有用吗?街道应该是让每个人都能安全地行走。”

人群站定的地方,距盲道不远处是两个黄黑相间的防撞警示杆。一个还在,一个只剩下高出地面数厘米的螺栓。如果说盲道是看似必需,实则有些多余,那么这些螺栓就像是“马路暗器”。“国外的规范规定,人行道上的障碍必须在1.1米以上,行人即使撞到,也只是撞到腰。而如果被螺栓绊倒,很可能造成重伤。”李迪华弯下腰,摸着已经锈迹斑斑的螺栓。李迪华带着学生继续走,“你们看路边灰色的球形隔离墩,只到行人小腿的位置,晚上灯光暗,行人难以分辨,很容易撞上”。他感叹,在建设工程时,人们把规范当成了一个最高标准,只需要满足规范的基本要求。但一个安全、友好的城市,规范和标准应是最低要求,“或者说,今天的城市建设规范太低了”。造成的结果是,人从规划和设计中消失了。

“真是个调研的好天气。”行至每个路口,人行道尽头都是一摊积水,这就是李迪华口中“好天气”的由来。“水往地处留,这是常识。在马路上,拐弯的地方就是水汇集之处。那为什么不把雨水篦子设置在路口的地方?”李迪华告诉学生,“并不是花很多钱的设计才是好设计。”

走在人行道上,李迪华频频在电线杆旁停下,拉着电线杆的固定扳线给学生们看,铁线末端有一个巨大的结。“这个结正好是婴儿车的高度。”他对学生们说,“城市管理条状分割,绿地、市政、基础设施等城市管理部门,每个部门都在城市街道上做想做的事,唯独行人没有发言权。本来,规范里要求人行道宽度不得少于1.5米,但放上电线杆、街树,甚至报刊亭之后的宽度就不管了。”躲过电线杆,他又在一条地砖被树根拱起,前方的路被报刊亭压缩,学生大半跑到自行车道上行走的路段停下,指着旁边被围栏保护起来的宽敞的绿地说:“这些园林部门强烈要求留出的绿地真的有用吗?”

“事实上,人行道上的规范可以被任意地侵犯,不同部门为解决一个问题,往往会引出另一个问题。”在行至北大本部前,他把学生的注意力引向路边的白色护栏,它的功能是防止在人行道上乱停车。“但在别的地方,有个小孩穿这护栏玩儿,把脊椎拧断了,没有救过来。”李迪华反问学生,“如果无法避免小孩子的悲剧,那整治乱停车就一定需要使用这种高风险的设施吗?就不能罚款吗?”

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得19个推荐 粉丝501人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里