协和医学院建校百年:科学济人道

作者:刘畅

2017-09-26·阅读时长14分钟

本文需付费阅读

文章共计7259个字,产生18条评论

如您已购买,请登录

“磨洋工”磨出的医学院

1914年,位于北京东单北大街豫王府旁的院子里,两根21米高的旗杆被大风刮倒,当时的人们从风水上认为这是“改朝换代”的征兆。没成想,第二年竟应验了,如胡适先生所形容的那样,“一架在独轮车国家里的飞机”即将在此建造。

那处院落正是协和医学院的前身——协和医学堂。19世纪下半叶,伦敦会把英国公使馆附近的火神庙改建成京施医院,以期借助西医传教。义和团运动后,医院已破败不堪。伦敦会的科龄通过给清皇室看病,结识太监李莲英,进而获得慈禧太后赏识。1906年,他得到皇室资助和认可,在原址上扩建、成立了协和医学堂,成为当时中国政府唯一认可的教会学校。但是,虽已拥有五栋医疗建筑,五年制的教育制度也已成形,可谓初具规模,资金和传教士的水平却始终有限,又值第一次世界大战前夕,纵有英美五个教会联合经营,到1914年时,医学堂已是捉襟见肘。而当时的中国卫生状况差、流行病横行、现代医疗资源严重短缺,即使协和医学堂正常运转,也不过是杯水车薪。

与此同时,美国如日中天的洛克菲勒家族正在雄心勃勃地开展他们的慈善事业。1913年,洛克菲勒基金会成立。当年,时任基金会秘书长的杰罗姆·顾临便提出委派考察团调查中国教育和医学方面的问题,以及开展项目的可能性。1914年,在中国问题讨论会上,洛克菲勒二世强调:“我从未在世界其他角落,看到像中国这般对医学教育组织有如此巨大、紧迫的需求。世界上任何地方都没有这样的机会,这将触动全世界的医学和公共卫生事业。这一刻终于到来了。”

由此,顾临的愿景实现。1914年,由芝加哥大学校长贾德森带队的考察团在调查中国的公共卫生和医疗状况后,决定改造协和医学堂,开办一所最高标准的医学院,培养中国的医界领袖。同年,美国中华医学基金会(CMB)成立,负责开展在中国的医学项目。1915年,科龄来到纽约,同美国中华医学基金会商定转交方案,决定成立“北京协和医学院”,将协和医学堂的土地卖给美国中华医学基金会,由后者转租给医学院。7月1日,美国中华医学基金会完全接管该校。

筹备学校的工作紧锣密鼓地开始了。接管学校一个月后,约翰·霍普金斯大学教授韦尔奇和福勒克斯纳亲自带队,开始为期4个月的第二次考察。商定解散协和医学堂的领导层,移交旧校的学生,重新组建校董事会、招募教师,亲自办医学预科,招收、培养符合最高要求的学生。然而,当时的校舍并不足以满足美国中华医学基金会的雄心,所幸1916年初顾临建议购买协和医学堂旁边的豫王府。洛克菲勒基金会果断出手,一所全新的学校展现在基金会理事们的脑海之中。

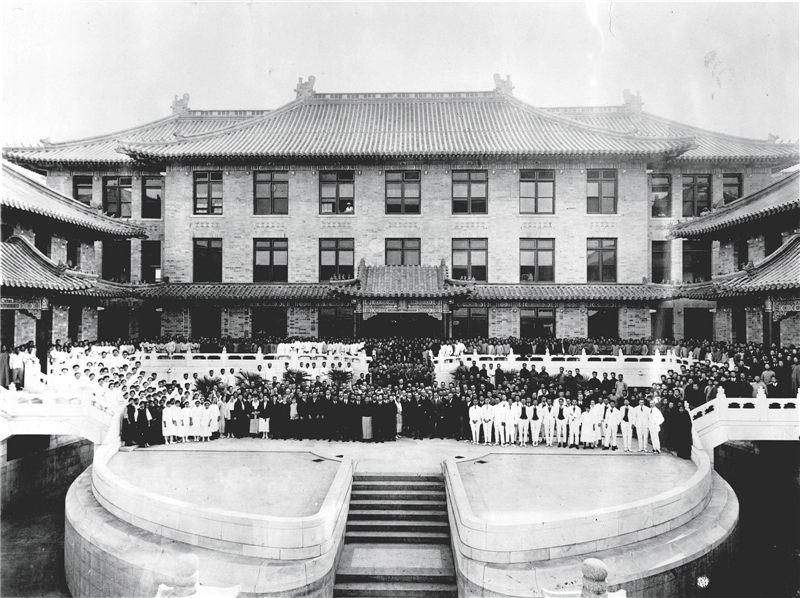

“从空中俯瞰,所有绿屋顶的地方就是当年北京协和医学院的所在。”如今,协和医学院的蒋育红教授指着教学楼里的鸟瞰模型向本刊记者介绍。这些建筑和100年前几乎没有变化。1916年4月,洛克菲勒基金会拨款100万美元修建校舍,哈佛医学院的设计师柯立芝当时便决定保留豫王府皇家宅院的外貌,提出了将琉璃瓦飞檐与二三层现代建筑结合在一起的方案。1917年9月24日,在即将兴建的解剖楼前举行奠基仪式。

“建筑材料都是用最好的。大理石是从意大利运来的,木头有些是从菲律宾运过来的。连门的零件上都有Yale的标识,表明是来自美国耶鲁的一家建筑公司。”蒋教授带着本刊记者在校园里游览,“100年来,门窗没有变过形。窗户是上下推拉的美式窗户,只要给齿轮上点油,就一直能用。”而在建造过程中,还流传出“磨洋工”的俗语。蒋教授介绍,这个词原来并不是消极怠工的意思,而是在铺广场的地面时,要人工打磨大理石,大理石的表面、接缝都要平整。相传,当时洋人监工每天给中国工人两块大洋,一天只能磨两块。“磨少了会影响工期,磨多了怕保证不了质量。”人们对洋人这种看似没有效率的工作方式不理解,便起名“磨洋工”。在这般精雕细琢下,又加之预算、汇率,以及“一战”的问题,直到1921年9月医学院才竣工,而成本最终涨到了750万美元。

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得5个推荐 粉丝501人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里