黄河首曲阿万仓:关于时间永恒的探寻

作者:《江河》杂志

2017-10-01·阅读时长10分钟

在贡赛尔喀木道触摸历史沧桑

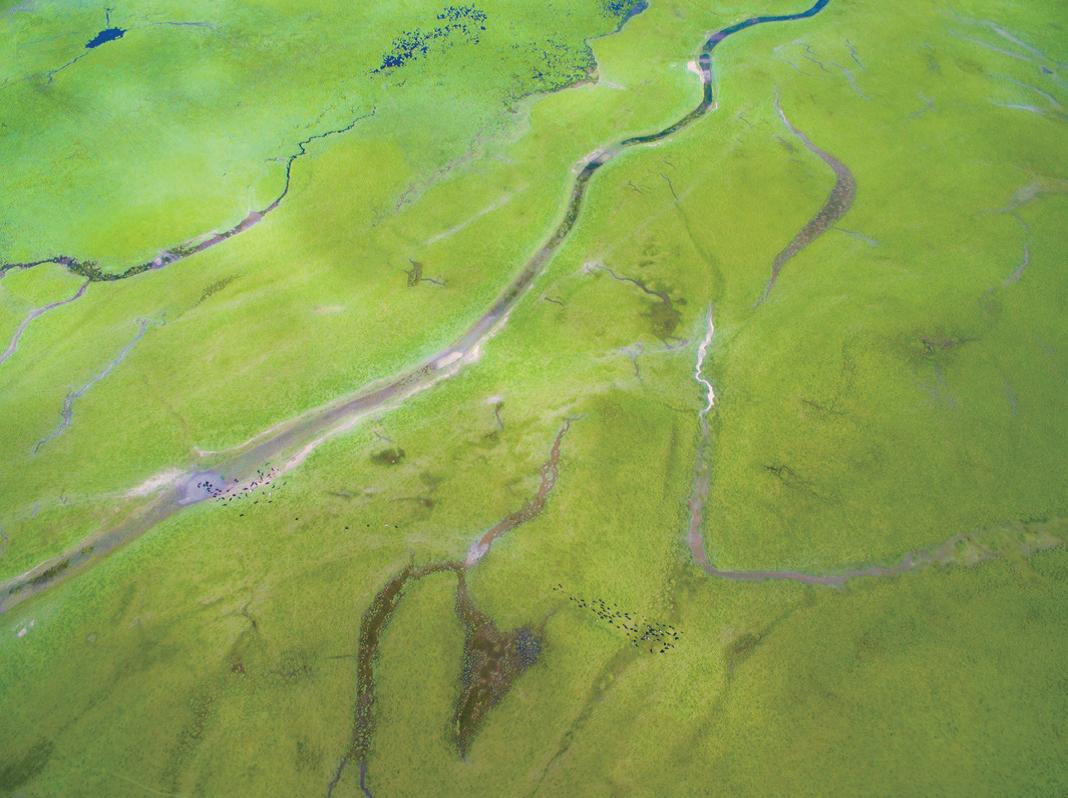

河,藏语称之为“曲”,贡曲、赛尔曲和道吉曲三条河流,在草原上迂回环流,如细密的掌纹,蜿蜒交错于平缓开阔的泥炭湿地,在阿万仓汇入黄河后,展现出黄河上游最柔情的一面。黄河首曲浸润的若尔盖、尕海、曼扎塘湿地,是青、甘、川三省交界地最丰美的牧场。特殊的地理位置和地缘关系,使得这片草原在历史上一直处于游牧部落政权争夺的中心,并与中原和西域联系密切。吐蕃、匈奴、吐谷浑、蒙古、土、回等民族的先民们,在过去的岁月变迁中,于此地相互融合交汇,形成了特色明显的安多草原文化。

远远看去,耸峙在黄河两岸的拉日玛峰和沃特峰,像两个身披铠甲的战士,既牵手白云相偎于高天,也安怀融雪相拥于长河。我深信,草原英雄格萨尔王的马蹄、长剑和歌声,源自他坚强的内心。险要的贡赛尔喀木道,正是从这里开始,逐渐向高原腹地延伸。两座大山雄踞于扇形河面两岸,形成双峰夹流的天然屏障。木道地形险要,峡谷幽深。雪峰连绵矗立,高山深切;溪流汩汩,水草丰美。这块天然牧场是大自然的恩赐,也是游牧民族转场陇南、川西和青海牧场的咽喉要道,从来不缺刀光剑影,自古便有“欲得首曲,先占贡赛”之说。

贡赛尔喀木道,藏语意为贡曲、赛尔曲、道吉曲与黄河汇流之地,最早为西羌白鹿图腾部落栖息地。党项、吐浑谷、吐蕃、蒙古等民族,先后于此建立游牧部落政权。仅在吐蕃时期,藏王赤松德赞就领兵驻扎于阿万仓赛尔霞沟十年之久,并以此作为攻打松州(今四川松潘)、洮州(今甘肃临潭)和轨州(今青海果洛)的后勤保障基地。

正是由于吐蕃政权的确立和移民的增加,苯教和藏传佛教开始进入川、甘、青的草原部落。经过数百年洗礼,最终统领并占据了草原人的心灵。万物平等的自然天道、深入人心的宗教信仰,深刻影响并指引着首曲牧民的日常生活和精神道路。

拉卜楞寺,作为藏传佛教格鲁派六大寺院之一,位于黄河另一条支流大夏河畔。这座规模宏大的寺院,自1709年建造开始,逐渐成为安多地区的精神高地。既是安多地区最高学府,也是最高行政首脑机构。寺中现存经卷八万余部,涉及藏文哲学、密宗、医药、历史、传记、天文、文法等多个学科。以其丰富的藏书经卷,赢得了“世界藏学府”盛名。

公元1806年,第三世嘉木样、罗桑图丹久美坚措,怀揣风干牛肉和糌粑,到阿万仓讲解佛法,开始引领贡赛尔喀木道的精神生活。长期以来,川、甘、青草原部落政权和教权之间,经常为部落归属发生冲突。1875年,在玛曲草原中心地区阿万仓,为争夺玛曲归属权,拉卜楞寺与果洛木塔多玛部落发生“万兵战役”,果洛兵败。拉卜楞寺在玛曲地区的统治地位就此确定,贡赛尔喀木道,也由此纳入拉卜楞寺的政教管辖范围。

湿地呈现出的安详和静谧,具有抚平一切焦虑和不安的力量

要听到河流和大地在讲述什么,需要俯身静默,像草一样扎进泥土中,跟河流一起同源脉动。阿万仓先民一直与自然保持着和谐相生的亲密关系,不管马蹄和刀剑是如何急促和血腥,部族又是怎样因战争被驱来赶去,他们始终坚守着万物平等的恒久信念,紧跟在牛羊身后,年复一年,通过险要的贡赛尔喀木道,游牧于黄河两岸。

娘玛寺和赛日玛寺,分属藏传佛教前弘期宁玛派和后弘期格鲁派,矗立在开阔的扎西贡色草滩之上,四周被河流环绕。井然有序的建筑群落,长长的转经回廊、石头小屋,刻满经文图符的玛尼堆、经幡阵,与草地融为一体。鎏金宝顶的藏经大殿,用一种端严醒目的方式,公示着神明的存在,并成为牧人心中最柔软的部分,像灯盏,温暖并照耀着草原向善的道路。人们在旷野见到它,单调寂寞的游牧岁月,就不会那样孤寒无依。我在贡乃村附近河沼,远远望见它的时候,内心就有被触动的感觉,像阳光一样透明温暖,好像我的一言一行,瞬间就纳入了佛的视线。

在河汊密布的湿地漫游,没有明确方向。偶尔和埋头吃草的牛羊相遇,与满脸笑容的牧人点头示意,环绕我的是弯曲舒缓的溪流和辽远深长的寂静。湿地草原水流纵横,沼泽遍布,大小湖泊点缀其间。置身在草原上,不是被沼泽围住,就是被溪流断路。时有觅食的水鸟,突然扑棱着翅膀飞过头顶,冷不丁吓你一跳。在湿地草原穿越,没有想象中那么容易,经常陷入进退维谷的境地。好在有细细的羊道,以及还未干结的牛屎马粪,勉强指引着方向,沿着它可以穿沼过河,但不会准确引领你抵达预期目的地。没有羊和牧人向导,在牧草齐腰的湿地前行,困难重重。

站在湿地边缘,或远离草原的高处,眼前的风景呈现出的安详和静谧,具有抚平一切焦虑和不安的力量。草原带来的感动,瞬间就让纷乱的心绪归于平静。湿地深处看似平静,却是一个鲜活无常的世界。我在曼日玛乡和阿万仓乡交汇的河湾,就曾见到一只羊的尸体。尸体周边围绕着一群秃鹫,有的站在沙渚清理羽毛,有的仍在啄食羊的骨架。在藏地文化背景中,这种深褐色的大型猛禽一直是空行母的化身,既是高原上的清道夫,也是藏地神圣的天葬仪式中不可缺少的转运灵魂的飞行者,与死亡和再生密切相关。

夏天时水鸟喜欢独自活动,它们悠闲地游弋在河滩浅岸和湖沼。不断挥动翅膀起飞降落,觅食游鱼,自由、从容而悠闲。其优美的形体和婉转的啼叫,可以让我们的眼睛和耳朵完全忽略草原上的生死博弈。如同植物的种子、花的果实和风,一直在沉默地传播,但我们无法用耳目证实。

草甸上,洞穴越来越多,多为鼠类和野兔居所,它们正以惊人的繁殖力和破坏力,与沙尘一起损毁着草地。天上的苍鹰随时准备低空俯杀,旱獭家族喜欢群居,经常结伴活动于沙丘和草地的相间地带,趴在洞穴附近晒太阳。必有家族成员在高处独自巡游,不时前足离地,东张西望,十分警觉。它负责发现并预警来自空中和地面的危险,像前哨一样,一旦发现危险便会立刻通知家族成员撤回洞中。狐狸和黄鼠狼习惯在夜间活动,此时或许还在午睡。麝们可能走长途相亲去了,一去很多年,至今还没有回来。至于从前那些狼,高寒草原最为狡猾的猎食者,多年前就被猎枪和陷阱吓跑,不得不避到了人烟稀少的某个地方。正是狼和众多猎食者的逃离,老鼠、野兔和旱獭没了强敌,得以快速发展和壮大,草甸子自然遭殃。

在阿万仓,我产生了新的感悟,即经验对事实存在一种绑架

自然界有众多景象存在,不在可见和声闻的范围。草原表面呈现的美好和静谧,对于匆匆过客,没有更多的人文传统和社会学意义。我被自然光影和人文景色打动,掌声由心而起。人对草原众生和自然万物之间的亲密关系的感知,局限于已有的经验和感触,而这些经验和感触,距离事实和真相却很遥远。我在玛曲时内心产生了新的感受,大致知道任何事物的背面,都有着许多不为人知的隐秘,既多面又混乱。

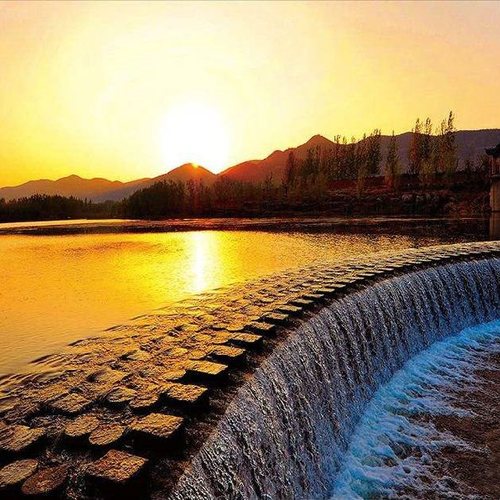

时间何以永恒?光在高处,照亮了黑暗。玛曲给我的安静,可能是假象。我最初用安静定义它的时候,站在刚好能看见它的高处,其间隔着无数的河流和草地。之前,在四川境内唐克乡,九曲黄河第一湾的辽远和舒缓,给我已有的经验产生巨大的冲击,马上就使用了“柔情”这个词汇来形容第一湾。正是因为事实对已有经验的颠覆,黄河上游这片广阔的湿地草原,以温情的面孔进入内心,新经验由此开始。随着旅程的深入,经过若尔盖、尕海、曼日玛草原之后,在靠近阿万仓湿地边缘时,新经验正式成形。这产生了一种悖论,即经验对事实是一种绑架,尽管每个人认知世界的方法、立场和观念不同,对美好事物的辨识基本一致。我独自深入湿地内部,在经常无路可走、满身泥浆水渍、屡受蚊虫蝇虻攻击、见不到房舍也见不到人烟、处在进退维谷的无助境地之后,经验又跳出来,占了上风,转而怀疑自己对黄河首曲的赞颂为时尚早。

行于草原,大地总是以百转的柔肠缠绕着旅行者的感官。蓝天、阳光、草甸、河流、湖泊,构成了湿地草原迷人的光影世界。无风时刻,我一次次定立在水岸。流水和牧草似乎也停止了呼吸,河流和湖水像一面镜子,天空和大地倒映其间,互为镜像。如果没了光,就没了形状和实相。在光的作用下,大地上的一切以实相和色彩具显。那么声音呢?声音产生于何处?任何响动,都可以让感官清晰地描绘出经验事物。经验世界,如同科技实证,原本就不是生命的本真。佛的道路,似乎就是要去除经验,去除附着于心的假象和枷锁。也只在玛曲的无风时刻,没有任何波动和声音的江河湖泊,才让我浅浅走到了神性高原的门口。我想象的世界没有喧嚣、污染、恐惧和焦虑,以完全敞开的方式存在,天地有大美而不言。诗就在这里,就在此时此地。耳目所及,风生水起。

在如此安详如归的地方,很多人都想改变身份。我就想透过一只羊的眼睛,试着与蓝天白云交谈;借用一匹马的耳朵,听雪山草原说话,感受“物我一体”的自然圣境。雪山脚下那些炊烟,和岁月缠绵了很多年,那是母亲们坚守的时间。我希望怀揣烈酒,像一个真正的牧人,骑着河曲大马,一生都追随水流和羊的行迹。黄昏降临的时候,赶着牛羊,回到青稞和酥油飘香的石头小屋,坐在家人中间,围着火塘吃肉吃茶,享受安静祥和的天伦之乐。

草原像一张棉被,以母性的柔情,感染着路上的旅人。这是牧歌的意境。在草原旅行,你很难辨别梦境和现实的准确边界。行止于草地,一如你冥思苦想的故乡愿景,被阿万仓打印了出来。

高原上的阿万仓,比你能够想象的更深厚静美,保存了我们对大地和自然最初的记忆。人们生活在自然的怀抱中,一切事物都呈现出真实、原始、安静、质朴和传统的格调。但牧歌时代的风物和桑烟,只是匆匆路过它的游人容易触摸和感动的部分。有更多的美好和神奇,依然隐藏在大地的根部,完全离开了你的经验。

现代科技给草原带来变化,逐水草而居的牧歌生活正在远去

河曲大马和安多酥油,是玛曲草原最具特色的食物。去玛曲不喝酥油,就像没见到河曲大马一样。河曲马的强壮、手抓肉的鲜美、安多酥油的柔润、草地牧民的纯朴,让我对这条河的感触异常具体。

阿万仓还保留着一些旧的事物,暂时不至于因为时事的变化和文明的进步产生动摇。尽管草原可能因为生产生活方式的改变而陷入精神迷途,但传统和信仰,依然是草原人捍卫的精神领地。

现代科技的发展越来越迅猛,给草原带来了巨大变化。现代文明在改变生产和生活方式的同时,必然会动摇根深蒂固的传统和物我一体的族群意识。结果就是,玛曲的牧民们与自然持续了数千年的生态平衡,似乎在一夜之间被打破,保护和发展的矛盾日益凸显尖锐。或许因为受到气候变化和人类活动的影响,所有的天然草场都在不同程度退化,黄河首曲及与周边川、青交界草场的沙化面积也在不断增加。

相关数据显示:黄河在甘南州玛曲县流经433公里,沿岸的流动沙丘与日俱增,形成了长达220公里的沙丘带。问题是,沙化面积还在不断增加,沙尘在穷追猛打,影响着下游的水质和水量。玛曲境内计有黄河支流21条,如今已有11条断流干涸,还有众支流成为季节性河流。随着草原湿地数千个泉眼干涸,众多湖泊水位明显下降……

逐水草而居的牧歌生活,正经历着前所未有的危机。近年来,为防沙治沙,国家和地方政府投入大量资金治理,采取在沙化地带禁牧的政策,引导、带动和鼓励牧民种草植树,意图减少牲畜放养量,缓解天然草场的载畜压力,重归过往草畜平衡的环境。可以看到,人工防风林、植物沙障在逐年增多。草原沙化在缓慢而有计划地得以控制。

幸运的是,阿万仓湿地风土依旧,水草如故。如今,作为草原沙化治理具体措施之一,牧民开始定居于干净整洁的新建社区,结束了延续千年的游牧生活,开始享受现代文明的建设成果。配套设施完善的牧民新居,也正在逐渐取代过去的土掌房和土墙房。

在阿万仓当一个牧人,或者行吟诗人,应该很幸福。

(文/嘎玛丹增)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得5个推荐 粉丝708人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里