文学就是如此被创作的|遇见一本书

作者:世纪文景

2018-09-28·阅读时长13分钟

文章来源:飞地 作者:十三(实习编辑)

每个人心里都有那么一种终极恐惧,以不同的形式出现,波拉尼奥的恐惧,是消失。消失不是物理意义上的死亡,死亡在消失面前都因着可知而可爱了起来。消失,是一场被全世界宣判的缄口不言的死刑,是人间蒸发,是不可知,是黑洞。波拉尼奥向来都不惮以最直白的方式表达这种恐惧,而“恐惧”一词,贯穿了《智利之夜》全文。拉美自文学爆炸以来,形成了一个文学天堂,孕育了无数大师,而在这繁星烁烁中,波拉尼奥真正拥有一把逆骨,直戳脊梁,让人胆寒。

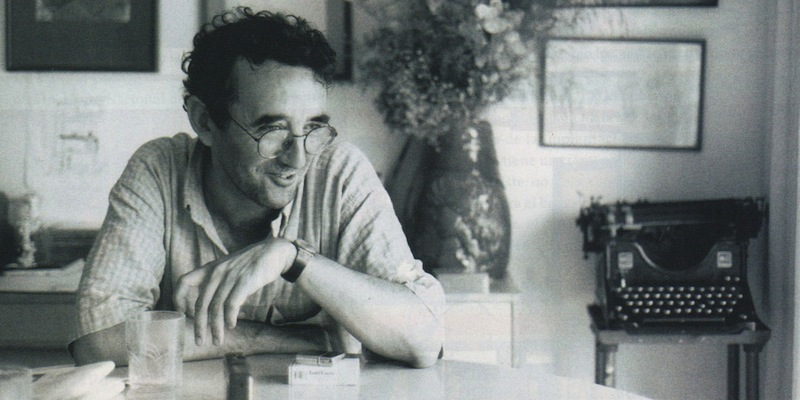

罗贝托·波拉尼奥(Roberto Bolaño)四十岁之前是个诗人,出生在智利,十几岁的时候举家搬到墨西哥城,长成了个毛头诗人,二十岁的时候又回到了智利,混迹在左翼诗人群里。但是由于一些政策失误的因素,智利陷入了经济垮台和政治动荡的社会危机,随后爆发政变,这些左翼诗人的好日子就这样结束了。政变期间,波拉尼奥曾经被监禁,八天后被朋友救出,可是他曾经的那些左翼诗人朋友,有些被秘密处决,有些莫名病逝,有些远走他乡,销声匿迹。从此诗人就离开了祖国,回到了墨西哥城,混进了地下诗人组织,和好友一起发起了“现实以下主义”(Infrarealism)的诗歌运动,成为达达主义在拉美的翻版。后来诗人流亡欧洲,在巴塞罗那附近一边做苦工一边写诗,反思着自己前半生,思念着远方的祖国,依旧籍籍无名,一贫如洗。直到九十年代,孩子的出生让波拉尼奥选择放弃作为一个高傲的诗人的生活,从而写起了小说赚稿费。然而很快,日趋严重的肝病让他认识到自己时日无多,在生命最后的那十年里他疯了一样地写作——他离开的时候只有五十岁,还是留了一部没写完的《2666》。

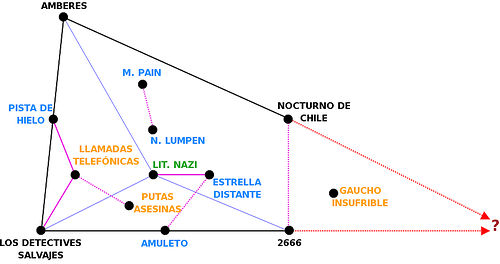

在《波拉尼奥小说的几何学入门》(Roberto Bolaño: A Naïve Introduction to the Geometry of His Fictions)一文中,哈维尔·莫雷诺(Javier Moreno)将波拉尼奥的小说画进了一个三角形里,其中,《智利之夜》(Nocturno de Chile)和《2666》分别在两条边上,以虚线通向一个未知的问号。

在文章中,哈维尔·莫雷诺将阅读波拉尼奥的小说视作一场游戏。他所绘制的小说三角,在他看来,简单明确,同时又充满了变数,每一个点都是移动中的状态,带给人奇异却极具美感的体验:例如,《护身符》(Amuleto)在《荒野侦探》(Los Detectives Salvajes)和《2666》之间摇摆不定,而《智利之夜》和《2666》缓慢地向标识为“?”的顶点行进,却永远也达到不了。莫雷诺认为,如果波拉尼奥没有英年早逝,《2666》也会是他身后出版的作品;而若是波拉尼奥能够永生,《2666》将会无限趋近于那个“?”,甚至代替它成为一个顶点,可鉴于他已经过早地离开,我们也只好放弃绘制一个完整三角形的念头。然而随着莫雷诺对于波拉尼奥了解的加深,他自己越发觉得,这个图表大概不过是胡扯。因为对于波拉尼奥,以及他作品衍生出的种种问题,莫雷诺无法解答,每一次反刍,又都会产生新的感受,而这本就建立在感受基础上的图解,自然处于永恒的变化中——解读大师,一切过分的肯定,都是不可取的。

不过,这一图解最奇妙之处,除却它的不稳定之外,就是与《2666》共同牵引向那个问号顶点的小说,是《智利之夜》。波拉尼奥的作品进入中国读者视野的路径和进入西方不太相同,《智利之夜》是他第一部被译成英文的小说,随即就震惊了英语世界。苏珊・桑塔格便盛赞波拉尼奥:

令人惊叹的情感之河,聪明的沉思,迷人的幻想。《智利之夜》是来真的,而且极罕见:一部注定在世界文学中占有一席之地的当代小说。”

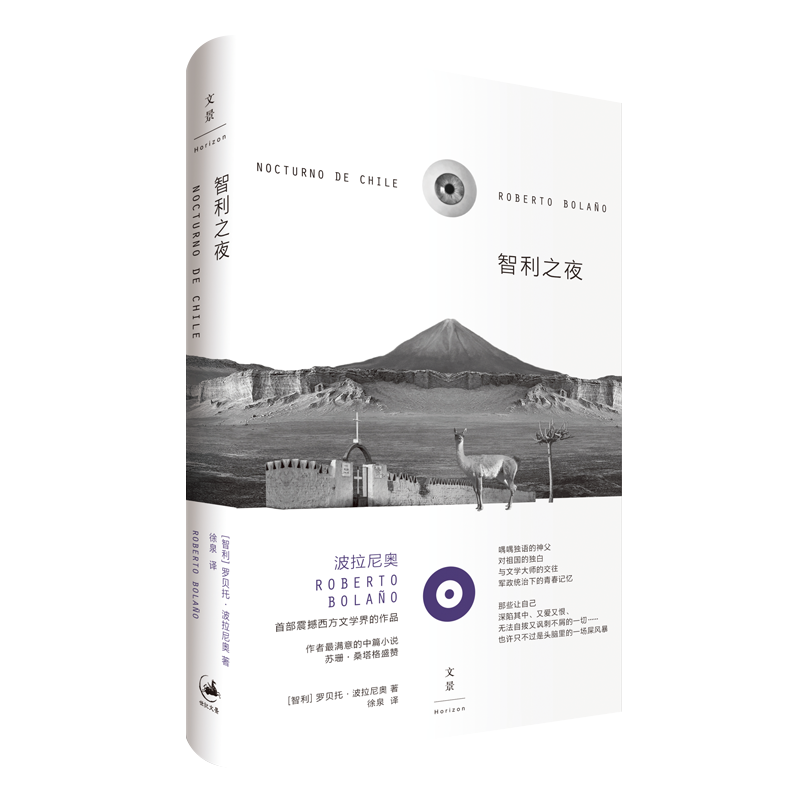

《智利之夜》,[智利] 罗贝托·波拉尼奥著,徐泉译

《智利之夜》,[智利] 罗贝托·波拉尼奥著,徐泉译

世纪文景/上海人民出版社,2018年8月

《智利之夜》以波拉尼奥在短暂重返智利期间所遇到的一系列事件为背景,讲述了发着高烧的神父兼文学评论家、平庸的诗人、天主教主业会成员塞巴斯蒂安・乌鲁蒂亚・拉克鲁瓦以为自己快要死了,在弥留之际,他在一个晚上的时间里回顾了自己一生中的那些重要时光。随着他的叙述,一些或真实或虚构的人物和事件渐次登场——与智利文学批评界教父费尔韦尔的交往,使他逐渐意识到他的同性恋倾向;恩斯特·荣格尔,以及那位在巴黎放任自己死于营养不良的危地马拉画家,后者对一切善意的帮助嗤之以鼻;两位身份暧昧的委托人,一项环游欧洲以寻找教堂建筑保护之法的旅行之邀,一次秘密向皮诺切特将军教授马克思主义课程的不情之请;还有一位神秘的女士,在她的那栋郊区豪宅里聚集着智利文学界最杰出的人物,而在它的地下室里却发生着堪比恐怖电影的可怕事件……最后神父躺在病床上,呐喊着问自己,这一切是否都只是发生在自己脑内的一场肮脏卑劣的“屎风暴”。

与《2666》不同,这是一部体量不大的中篇小说,但是波拉尼奥本人却十分满意其中结构的复杂性。《智利之夜》与波拉尼奥所有作品都不尽相同(当然,波拉尼奥是能够在同一部作品里运用五种不同写作风格的作家,这一点不足为奇),整部小说只有两个段落,第二段只有一行字:“随后这场可恶的头脑风暴就爆发了。”这种一贯到底的写作手法蕴含了巨大的内在能量,似乎就是在告诉读者,你不能停,你要一直读下去,而读者如果听从他的潜在指示,一口气读到最后,就能见识到波拉尼奥如何在结尾爆发出史诗级别的地震之力,并借此在读者心上狠狠地开一枪。

《智利之夜》(节选)

在智利就是这样创作文学的,然而不仅仅是在智利,还包括在阿根廷、墨西哥、危地马拉和乌拉圭、西班牙、法国和德国、绿色的英国,以及热情奔放的意大利。文学就是如此被创作的——至少是因为我们为了避免跌入垃圾堆里,我们才称其为文学。然后我又开始哼唱:南欧紫荆,犹大之树!而我的汽车又再次进入时光的隧道中,进入时光的巨型绞肉机中。我想起了费尔维尔过世的那一天。他有一场体面而有节制的婚礼,正如他所希望的那样。我独自留在他的家中,孤身一人站在费尔维尔的藏书面前,那些藏书以一种神秘的方式成为费尔维尔缺席和在场的化身,那时候,我向他的灵魂问道(显然,那是一个反问)为什么在我们身上发生了最终在我们身上所发生的这一切。我向其中一个书架走过去,用指尖触摸那些书的书脊。有人在角落里翻了一下身。我跳了起来。我一走过去就发现那是他那群老朋友中的一位,她之前在那里睡着了。于是我们手挽着手离开了他家。在送葬行列里,当我们穿过像冰窖一样的街道的时候,我问费尔维尔在哪里。在棺材里,走在前面的几个少年回答我说。一群笨蛋,我说,然而那时那几个少年已经不在那里了,他们消失了。现在生了病的人是我。我的床在一条水流湍急的河中打转。如果水流浑浊的话,我就能知道死亡就在附近。但是现在水流只是比较湍急而已,因此我还怀抱着希望。从很久之前开始,那个业已衰老的年轻人就保持着沉默。他现在不再对我出言不逊,也不对那些作家大放厥词。这有解决方案吗?在智利就是这样创作文学的,就是这样创作伟大的西方文学的。把这一点强加到你的脑袋里去,我对他说。那个业已衰老的年轻人,他所残存的那部分躯壳,动了动嘴唇,发出了一声无法被听清楚的“不”。我的精神力量已经阻止了他。或许历史就是这样的。孤身对抗历史是没法做成什么的。那个业已衰老的年轻人总是独自一人,而我则一直跟随着历史。我用手肘支撑起自己,寻找着他。我只看到了我的书册,我的卧室的墙壁,一扇介于昏暗和明亮之间的窗户。现在我可以再次抬起身子,重新开始我的生活、我的课程,以及我的文学评述了。我想要评论一本法国新兴文学作品。但是我缺乏力量。这有解决方案吗?有一天,在费尔韦尔死后,在几位朋友的陪同下,我去了他的庄园,那古老的“在那里”庄园,一场我们几乎尚未抵达就已佯装忽略的感伤之旅。我开始走在那片我青年时代曾经踏足的田野上。我去寻找那些农夫,但是他们当年居住的棚屋已经空了。一位老妇人招待了和我一起去的那些朋友们。我从远处观察着她,当她去厨房的时候,我跟在她后面,从外面,从窗户的另一边和她打招呼。她连看都不看我一眼。后来我知道她已经半聋了,但是实情就是她连看都没看我一眼,这有解决方案吗?有一天,主要是为了打发无聊的时光,我问一个左派的年轻小说家是否知道一些关于玛利亚·卡纳莱斯的近况。那个年轻人则回答说他不认识她。但是有一次你去了她家里,我对他说。他反复摇头对此表示否认,随即转换了话题。这有解决方案吗?有时候我迎面遇上说着另一种语言的乡亲们。我拦住他们。我问他们有关田地的事情。他们对我说他们不在田里干活。他们对我说他们是圣地亚哥城里的或是圣地亚哥城郊区的工人,从未在地里干过活。这有解决方案吗?有时候大地颤抖着。地震的震中在北部或是南部,但是我能听见大地是如何颤抖的。有时候我感到头晕。有时候地震持续的时间比平常更久,人们置身于房门下或是楼梯下方,又或者奔跑着逃到大街上,这有解决方案吗?我看见人们在大街上奔跑。我看见人们进入地铁和电影院。我看见人们购买报纸。有时候开始地震,一切都在瞬间停止了。于是我问自己:那个业已衰老的年轻人在哪儿呢?他为何已经离开了呢?逐渐地,真相像一具尸体一样上升。一具从大海的深处,或是从悬崖的深处升起来的尸体。我看到了它上升的影子。它摇晃着的影子。它那仿佛是从一个已经化石化的星球的山丘上升起来的影子。而在那一刻,在我的疾病所导致的昏暗之中,我看到了他凶恶的面庞,他温和的面庞,我问自己:我就是那个业已衰老的年轻人吗?我就是那个大声叫喊着却没有被任何人听见的业已衰老的年轻人,这就是那个真正的、巨大的恐慌吗?那个可怜的、业已衰老的年轻人难道就是我自己吗?于是在那一刻,许多人的脸庞以一种令人昏眩的速度从我眼前晃过,那些我崇拜过的人,那些我爱过的、恨过的、嫉妒过的、鄙视过的人。那些我保护过的、攻击过的、为捍卫自己而抵抗过的,那些我曾徒劳地寻找过的人的脸庞。

随后这场可恶的头脑风暴就爆发了。

徐泉译,世纪文景/上海人民出版社,2018

#“教士袍”

#“教士袍”

塞巴斯蒂安一直游走在宗教与文学的边缘。作为一个强烈的政治隐喻,一件“教士袍”被反反复复地脱了又穿,暗示了叙述者本人对于“教父”身份摇摆不定的剥离与屈服——剥离源自于在文学中体悟出的对于自由的渴望,而这种向往又不得不屈服于现实安顿。

主人公的诗人身份是波拉尼奥一直钟情的:

他的好几本小说里面,都有一个诗人主人公。《智利之夜》的主人公,乌鲁蒂亚・拉克鲁瓦,他就是一个诗人,《荒野侦探》里面有一个诗人……《2666》里面也有一个诗人,以及《护身符》的主人公也是诗人。他的诗人主人公,经常游走在他的各种小说里面。他是一个十分独特的作家,他敢于拿作家当作小说的主人公。很多小说如果拿作家做主人公,其实读者会很少的。因为作家的生活不代表我们每个人的生活,我们喜欢看普通人的生活,不喜欢看作家,尤其是诗人的生活。但是我觉得诗人在波拉尼奥笔下是有独特意义的。他在一个访谈里说过不想当一个作家,更想当一个侦探家,而这个侦探家就是一个诗人所要承担的职责。

——胡桑

摘自:“你在哪里,你是谁?”罗贝托・波拉尼奥《智利之夜》首发沙龙

这份执念和他的人生经历有很大关系。虽然波拉尼奥靠写小说闻名于世,他本人一直坚称自己更多地是个诗人,写小说的契机更像是他命运里不得不做出选择的那个岔路口,骨子里的那份作为诗人的拧巴与高傲是再精妙的叙事手法也掩盖不住的。

但是塞巴斯蒂安不同于他笔下的其他诗人,他有一个深层次的信仰冲突与矛盾。当作为心灵避难所的宗教信仰,受到灵魂自由的文学语言带来的冲击时,神父陷入了深深的震惊和茫然,厌倦与沮丧之中:

我作为诗人的活动在那段时期停止了,或者更确切地说,我作为诗人的活动经历了一种危险的转变,因为虽然当时我还在继续写东西,进行所谓的创作,但是我写出来的诗歌里充满了辱骂和亵渎神明的言辞,还有其他更为恶劣的东西,这使我想要在黎明到来前毁掉它们,不给任何人看……我陷入到一种昼夜持续的茫然又震惊的状态之中。而这种茫然又震惊的状态同时又和另一种厌倦又沮丧的状态共存。厌倦和沮丧感来得很强烈。茫然和震惊的情绪要稍微弱一点,他们被嵌入到厌倦又沮丧的状态的一个角落里生存。就像是一个伤口,被包含到另外一个伤口里面。因此我不再去给别人上课了。再也不做弥撒了。

徐泉译,世纪文景/上海人民出版社,2018

他似乎始终都无法在这二者中间做一个干脆的取舍。直到政变发生后,军政府的代表请他去讲课,讲马克思,面对真实存在却又难以辨别的危险,他穿上了教士袍,感觉像是躲进了保护伞里面。他痛苦地想要哭泣,他听得见自己深深的欲望,独处的时候,周遭尽是灵魂打架的声音。波拉尼奥想要书写的是高度介入政治的文学,同时彰显现实与理想的纠缠,而他高明地将这一切矛盾都内化并深化成信仰层面的角力,是因为这不仅仅是关乎一条道路的选择问题,更是一场为灵魂最终定性的悲鸣。

从根本上看,塞巴斯蒂安的人生选择与波拉尼奥本人是相悖的,但是当主人公站在了自己的对立面时,波拉尼奥没有落入俗套地讽刺,也没有悲天悯人地宽宥,他只是诚恳地记录了一段灵魂的挣扎,却揭露了生活的真相:“生活就是一串模棱两可的双关语。”

#“屎风暴”

《智利之夜》的译者徐泉说,小说第二段,也就是全文最后一句话在翻译的过程中做了一个处理,原文是“这场屎风暴”,译文取了“可恶”之意,并且“原来波拉尼奥也是坚持这本书要以《屎风暴》为题出版,当时出版社劝他,最后改成了我们现在所看到的《智利之夜》”。但是,原文的用词的确是波拉尼奥的手笔,书写了更加溃败,更为肮脏,但却真实的世界。波拉尼奥要做的,是把整个世界颠倒过来,刻意模糊梦境与现实的边界,解构真实,并建立一个似真似幻的平行世界出来。

当然,《智利之夜》的名字起得也十足得好。夜,意味着沉睡与黑暗:

在波拉尼奥看来,可能智利真的在这时候已经进入了黑夜,或者不仅仅是智利,这个世界正在处于一个黑夜。

——胡桑

摘自:“你在哪里,你是谁?”罗贝托・波拉尼奥《智利之夜》首发沙龙

但是,比起纯粹的黑暗,波拉尼奥真正想要表达的,似乎是人们面对这场政治剧变的麻木与茫然,是那种分不清梦境与现实的无措和怯懦。

接下来的日子有些奇怪,就仿佛我们所有人都猛然从梦中被惊醒,重返现实生活中似的,虽然在某些场合,感觉截然相反,就好像是我们所有人突然进入到了梦中。而我们的日常生活则伴随着梦中那些一场的参数开展起来:在梦中一切都可能发生,人们也“接受”了这一点。

徐泉译,世纪文景/上海人民出版社,2018

波拉尼奥像所有先锋作家一样,都擅长打破二元对立,但是更显力道的是,他所做的突破并非是在价值的层面,而是从本质出发,拽着生活最不堪的一角往下一扯,整个世界便如同泄洪一般,好的坏的,真的假的,高贵的肮脏的,光明的黑暗的,全部轰隆隆向下坠去。

#“英雄岭”

在小说开篇的时候,费尔维尔给塞巴斯蒂安讲了一个故事,一个鞋匠的故事。他是奥匈帝国的一个鞋匠,生意做得出色,家财万贯,他向皇帝请求建造一个“英雄岭”,想要将帝国所有英雄的遗骨都埋葬在此地。皇帝欣然同意,甚至为此哭了一场。于是鞋匠倾尽所有建造英雄冢,可是建到一半的时候,皇帝再也没有说过什么,没有投资,没有批文,原来那些最热情的属臣如今也和皇帝一起沉默。英雄岭这个工程无疾而终。后来苏联的坦克开进来,只在一片废墟的地下室里找到了鞋匠的尸体。费尔维尔讲完这个故事,一直在问塞巴斯蒂安:“你懂了吗?你懂了吗?”在这一连串的质问下,塞巴斯蒂安感受到了他恐惧的实质。

在某个冲动的瞬间,我们把心中所携带的秘密,只有一个刻着古希腊迈锡尼文的金属托盘中央,而那些文字正含糊地诉说着人类的历史和渴求,事实上它们真正讲述的是我们的溃败,我们在那些争斗中坠落而不自知,我们已经把心脏放在了那个冰冷的托盘上。

徐泉译,世纪文景/上海人民出版社,2018

整个故事弥漫着一种堂吉诃德式的寓言性。是寓言,也是预言。费尔维尔说“美洲会改变的”,“智利会改变的”,更让人胆寒的是,塞巴斯蒂安发出了 一种神父式的预言:我们都会看到那一天的。其实《智利之夜》整个故事的精神内核,与这个鞋匠的故事并无二般:那些充满希望,热情诚恳的人们,是如何一步步堕入黑暗,是如何一步步失去最初的理想,苟延残喘地挣命,为了那最后一点点不愿跌入垃圾堆的尊严。

“文学就是如此被创作的。”波拉尼奥书写的是一整个世界的挽歌,是全人类都迈向灰色的、陌生的地平线时,仍旧燃起的那么一点点堂吉诃德式的光亮。这光亮背后有什么,我们不知道,波拉尼奥也不知道;有解决办法吗,我们不知道,波拉尼奥也不知道。费尔维尔的名字起得极有意思,farewell,永别,波拉尼奥时时刻刻都做好了与这世界诀别的准备——可是就算恐惧着我们共同的恐惧,不安着我们共同的不安,波拉尼奥也不愿意在这屎风暴里走向绝望。哪怕下一秒就会走向消失,哪怕面对真实的生命,波拉尼奥并没有答案,他也要在临死前,挣扎着做出最后的质问。

#节选自《智利之夜》,[智利]罗贝托·波拉尼奥著,徐泉译,世纪文景/上海人民出版社,2018年8月。

文章作者

世纪文景

发表文章12篇 获得3个推荐 粉丝550人

社科新知 文艺新潮

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里