中国实业界的“敦刻尔克大撤退”

作者:《江河》杂志

2017-10-14·阅读时长5分钟

敦刻尔克大撤退发生在第二次世界大战期间的1940年5月,当时英国军队在位于法国东北部靠近比利时边境的港口城市敦刻尔克,进行了历史上规模最大的军事撤退行动,保存了大量的有生力量,为日后反击德军奠定了基础。

而在长江抗战初期,也曾有这样一次惊心动魄的大转移。当时,上海和东部沿海地区的许多工矿企业在日军炮火下,迁到长江上游等地区,在抗战后方建立了水力发电、煤矿、冶金、机械、化工、电器仪表、石油炼制等上百种工业门类,生产涉及当时中国有能力生产的所有产品,形成了基本能够自给的比较完整的工业体系。这些工矿企业在随后的抗战期间发挥了重要作用,为中国人民的抗日战争作出了重大贡献,也有力地推动了中国工业近代化的进程。而这些企业迁往内地的经过,被称为“中国实业界的敦刻尔克”。

上海工矿企业危在旦夕

20世纪30年代中期,中国数量有限的工矿企业中的约80%集中在东部沿海和沿江城市,其中分布在长江下游江苏、上海、浙江三省市的占一半以上,而上海一地就拥有近三分之一。在当时,上海的区位条件优越,工业资本额占全国总额的39.73%,工人人数为全国总量的31.78%。由此可见,无论是工厂数量、资本还是技术水平,上海在全国都是首屈一指的。

1937年7月7日,抗日战争全面爆发。到了8月,日本侵略军将进攻矛头直指上海,大批日军从吴淞江及长江入海口处陆续登陆后向上海大举进攻,日本飞机肆无忌惮地在宁沪杭铁路沿线狂轰滥炸。上海等沿海城市的工矿企业危在旦夕。

经济是决定战争胜负的基本因素,当时集中在上海等东部沿海地区的工矿企业成为重要筹码:这些工业如能发挥能力,则将增强中方的抗日力量;若毁于战火,势必使中国的民族工业大伤元气,抗日实力也会遭到重创;如沦入敌手,等于将中国约80%的民族工业用来加强日本侵华的实力,后果不堪设想。

在大敌当前的形势下,10余名上海知名企业家组建了上海工厂联合迁移委员会。8月13日,日军开始进攻上海。此后,上海要求向抗战后方转移的工矿企业日益增多。为了规范上海工厂的内迁行为,上海工厂联合迁移委员会颁布了《迁移须知》,对搬迁事项作出具体规定,在上海企业界中引起强烈反响,各类工厂争先恐后地前往委员会报名要求迁移。

随着战争局面的不断扩大,为了尽可能多地将沿海地区及中国中部地区的工矿企业迁至抗战后方,同时安排好迁移企业尽快在新的地方恢复生产,支援抗战,1937年9月下旬,国民政府决定成立工矿调整委员会,由时任资源委员会(简称资委会)秘书长的翁文灏担任工矿调整委员会主任委员。工矿调整委员会联合政府财政、实业及军方相关部门讨论决定:通过资委会关于上海工厂内迁经费的申请;优先搬迁军需产业,减免相关搬迁费用。此后,又成立厂矿迁移监督委员会,提出民营厂矿内迁的原则:人才第一,图样次之,机器材料又次之。

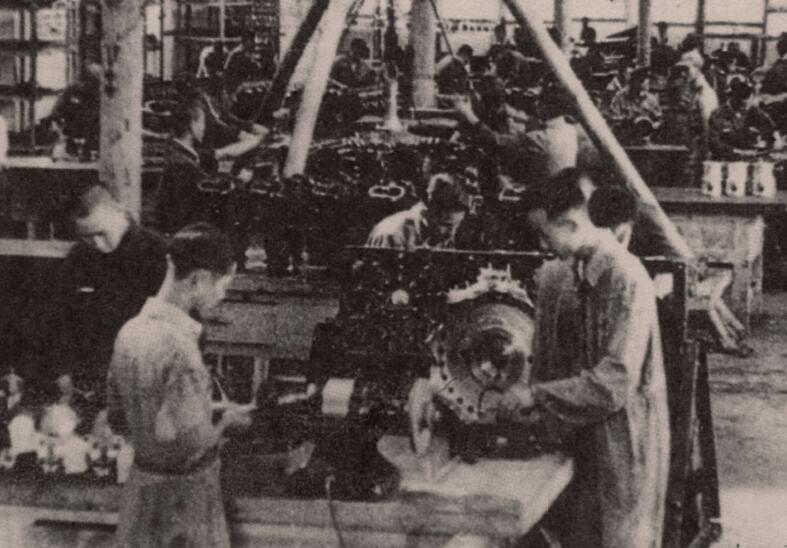

从1937年8月13日日本侵略军进攻上海到11月12日中国军队退出上海,共迁出民营工厂148家、工人2100多名,机器设备1.24万余吨。中国著名的平民教育家晏阳初将这次搬迁比喻为“中国实业界的敦刻尔克”。从上海迁出的148家民营工厂有135家迁到武汉,占抗战初期全国各地迁到武汉工厂总数的约90%。南京沦陷后,武汉一度成为全国的政治、军事、文化中心。随着大批工厂的迁来,此时的武汉也成为全国的经济中心。

内迁之路坎坷难行

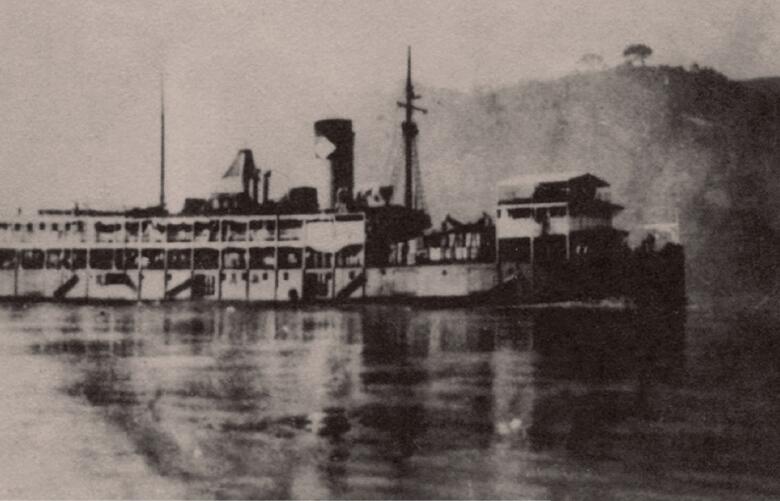

在战火纷飞、枪林弹雨的前线转移机器设备到抗战后方,其艰难险阻可想而知。内迁的路线当时有陆路和水路两种方案。陆路主要是铁路运输,但自从日军进攻上海的战争爆发后,驻守上海的中国军队就将上海西、北两个火车站的铁轨拆除用于构筑工事。而沪宁铁路和沪杭铁路也主要承运军队和武器弹药,不可能为工厂内迁安排车皮,因此陆路搬迁方案已不可取。水路有三条:一是由上海苏州河经苏州至镇江,二是经上海十六铺河道经松江至镇江,三是经海道至广州再转粤汉铁路至武昌。第三条路线路途遥远,费时费钱,实不可取。上海工厂内迁主要是沿着前两条路线西行。

当时上海民营工厂内迁的运载工具主要是木船。木船运行时,为了防备敌机炮火的轰炸,每两艘船只间要保持半里左右的距离,船上还要进行伪装。彼时天上有敌机空袭,地上又因战乱设有重重关卡,可谓坎坷难行。

江城失守,工矿企业继续溯江而上

迅速恢复生产,保障军需民用,支援抗日战争,是工厂内迁的目的。早在东部地区工厂准备拆迁机器设备时,资委会就着手在武汉为迁来的工厂选择新的厂址,使迁来的工厂尽快复工。这一时期,国民政府还颁布了《非常时期工矿业奖励暂行条例》《战时领办煤矿办法》等政策法规,鼓励内迁企业发展生产。

武汉沦陷前夕,资委会又推动从东部沿海等地区内迁的工矿企业继续向西转移。在资委会的带动下,西部地区形成了重庆、川中、广元、川东、桂林、宝鸡、昆明、贵阳等11个工业区,使战前中国工业地区分布不平衡、轻重工业结构不合理的状况有了明显的改变,保证了战时各种物资供应的不中断,支持了抗日战争。

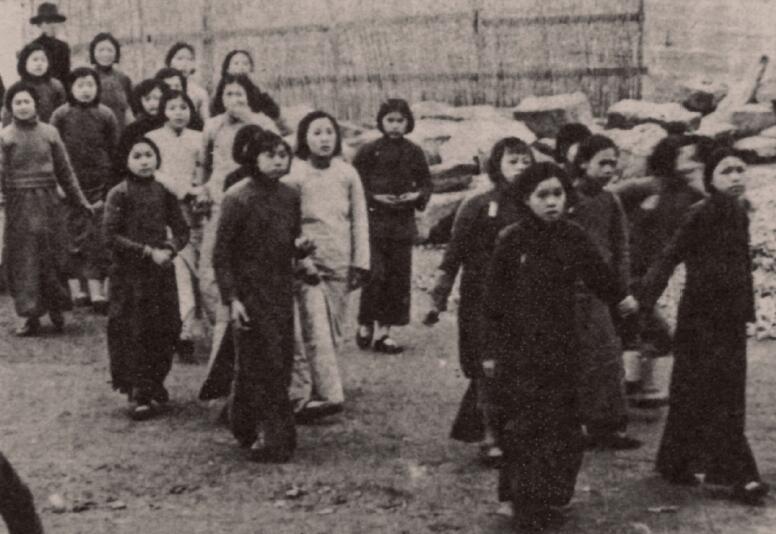

在大力组织工矿企业内迁的同时,资委会还制定了征集技术人员的办法。办法提出,凡化学、机械、电器、矿冶、土木建筑、纺织等专业的大学毕业生或具有相当学识经验者,均予安排工作。抗战初期,经资委会和该会所属工矿企业招募的技术和管理人员达3000名以上。

从1938年年底至1941年年底,是抗战后方工矿企业活动迅速扩展的时期。国民政府通过独资经营,与四川及云南等地方实力派合营,参与投资而不主办等形式,在西南、西北等抗战后方建起了大批工矿企业,从而大大增强了中国坚持抗战的实力。

这次规模宏大的企业内迁,以上海为开端,迅速扩大到江苏、山东、河南、江西、湖南、湖北、福建、广东等省,不仅保存了中国抗战的经济力量,对抗战有着积极的作用,而且对中国工业发展、人才培养和整体宏观经济都产生了深远的影响:工矿企业内迁奠定了后方工业建设的物质基础,改变了中国工业原有的不合理布局,中西部地区产业结构得以调整,之前仅有少量轻工业的西南地区,重工业获得了发展机遇;国家资本占主导地位的经济体制渐趋形成,中国第一次拥有了独立的工业体系,重工业比重也大大增加,在中国近现代经济发展史上具有重要意义。

而抗战期间,后方企业的发展也促进培养了一批具有现代意识的工矿企业生产技术和管理人才,增强了中国的科技力量,有利于民族工业的进一步发展。这些人才不仅在抗战期间发挥了重要作用,而且在新中国成立后为海峡两岸的经济发展和社会进步作出了卓越贡献。

(文/薛毅)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得4个推荐 粉丝707人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里