听,赫哲族破冰的呐喊!

作者:《江河》杂志

2017-11-13·阅读时长6分钟

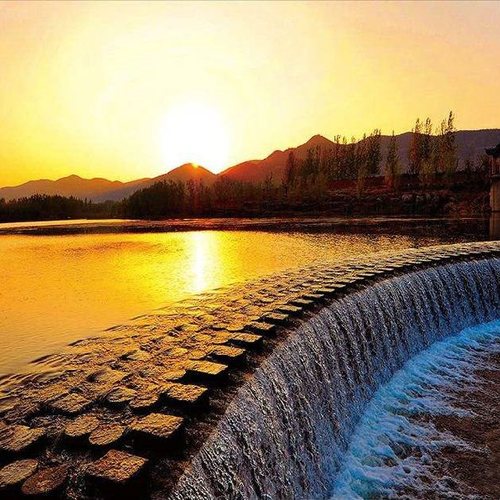

夕阳下,中国北疆的那一条大江波光粼粼,宽广平和的江水安详地流动着,仿佛在诉说一个岁月绵长的故事。江两岸,树影借着夕阳黄色的光晕,倒映在水面上,悠悠荡荡,好像莫奈笔下的世界。这样的景致,似乎在远古就已经存在了,而现在的这一刻属于这里的居民——那些撑着桦皮船在江面漫游的人。悠长的渔歌唱起来了,长长的渔网撒开了,这是一个民族的一瞬,也是一个民族的历史,它独属于这个中国北端的渔猎民族——赫哲。

赫哲人从诞生起就生活在由黑龙江、乌苏里江和松花江构筑起的低平沃土上。温带季风气候给了这里得天独厚的自然环境,在人迹罕至的低山丘陵分布着252万公顷的针阔混交林,三条大江汇流、冲积而成的土地给了这里最好的养分。这是上天对赫哲人的馈赠。

绵长的江水不仅仅带来了肥沃的土地,更带来了丰富的渔业资源,这使得赫哲人逐渐成为渔猎民族。正如那首改编自赫哲民歌的《乌苏里船歌》中所唱:“乌苏里江来长又长,蓝蓝的江水起波浪,赫哲人撒开千张网,船儿满江鱼满舱……”

溯源历史那条河

居住在下游的东方人

赫哲人自古和江河、鱼儿有缘。赫哲,是从“赫真”音变而来,“赫真”又可写作“黑斤”“黑津”“黑哲”“赫金”等,含有下游、东方之意。因此,赫哲本身指的就是“居住在下游东方的人们”。至清代和民国初年,人们常称赫哲族为“鞑子”或“鱼皮鞑子”等,这是因为赫哲人十分喜爱吃鱼。一些汉族人则称赫哲族为“下江人”,因为赫哲族居住在江水下游。这些称呼虽并非正说雅称,却体现出赫哲人与江河、鱼的关系。

作为我国东北部的少数民族之一,仅仅有几千人的赫哲族,却拥有悠久的历史。赫哲族的远祖是黑龙江流域肃慎人一支叫“黑水靺鞨(mò hé)”的支系。元代时,中央曾在这里设水达达路政区。到了清代,三江平原成了抵御异国入侵的重要地方,骁勇善战的赫哲人成为保家卫国的重要力量。

然而赫哲人一路走来又充满荆棘与坎坷。

长期以来,由于赫哲族居住的地域与满族、朝鲜族、汉族、鄂伦春族等其他民族杂居,加之人口流动,我国境内的赫哲族人数一度呈减少的趋势。天花霍乱等疾病的流行,土匪的残杀和掠夺以及日本帝国主义对于赫哲族灭绝的政策,一度使赫哲族处于灭亡的边缘。至1945年,在我国境内的赫哲族仅剩300余人。赫哲人善于打猎和捕鱼,许多野蛮的力量对赫哲人的工具乃至本领常不住地窥探,这使赫哲族在发展过程中饱尝辛酸。这是一个民族最悲惨的回忆,也是一个民族不愿触碰的历史。

随着新中国成立,赫哲族的文化不断受到重视。人们欣喜地看到一个几乎走向没落的民族,终于再次焕发生机与活力。当伊玛堪再一次被唱起,当渔船再一次行走在江面时,这个位于中国北部现存唯一的渔猎民族终于迎来了新的春天。

鱼的图腾

带你走进赫哲渔村

如果用一种动物来标记赫哲族,那必然是鱼。赫哲族捕鱼、吃鱼、穿鱼皮,赫哲族的历史就是一部有关鱼的历史。

赫哲人信仰萨满教,这是一种坚信万物有灵的古老宗教。在赫哲人的心中,太阳、月亮、江水、鱼儿都是神灵的依托。赫哲人崇敬自然,热爱自然,满江的鱼儿便是大自然对于虔诚的赫哲人最好的回报。

从大量的原始社会遗址来看,赫哲人居住的地方自古便是一个传统捕鱼场,这里曾出产过鳇鱼、鲟鱼、胖头鱼、大马哈鱼等多达几十种鱼类。这些鱼类不仅供赫哲人享用,这里还一度成为皇家的专属渔场。古代,皇家曾在这里设打牲处,居住在这里的赫哲人,夏季从事捕捞、渔猎,并将得到的鱼圈养起来,等到冬季来临,再将捕捞好的鱼冻起来,送到京城供皇家享用。

三江地区产鱼,三江地区的人也擅长捕鱼。

人们捕鱼的工具多而丰富,那些擅长打鱼的人常常被视为民族的骄傲。随意翻看赫哲族的民间故事,拥有丰功伟业的莫日根(英雄)个个都是渔猎高手,而故事中自然流露的渔民生活状态也格外令人动容。这便是一个民族最真实的印记,是大自然对一个民族的塑造。

至今,赫哲部落首府敖其还流传着鳇鱼圈的传说。相传当时有一个著名的捕鱼能手叫乌改,一日他发现了一条巨大的鳇鱼,可那时距离鳇鱼出现还有一个月的时间。鳇鱼说自己是海神的助手,只要放了他就能保敖其湾渔产丰盛,乌改听了他的话,事后在这条江里果然出现了很多鳇鱼。可惜的是,传说民国时期这位海神的助手被召回了,从此以后,敖其湾再也没有出现过鳇鱼。

走进赫哲渔村,仿佛置身于一个鱼的世界。

家家户户的院落里摆放的都是与捕鱼有关的东西:斜立在墙上的渔船,摊在一面的渔网,男人们刚刚打捞上来的鱼,妇人们晾制的鱼干,还有鱼皮的饰品。在这里,吃鱼的方法多种多样,人们可以根据自己喜好做出不同口味的鱼,甚至可以完成一桌丰盛的全鱼宴。如将新鲜打捞的鱼切成小片生吃,将上好的鱼肉封冻起来刨成薄片吃,还能做出一种半生不熟的鱼肉来吃……这些都是赫哲人心中真正的美味。

更令人惊叹的是,鱼不仅是赫哲人的主要食材,更进入到了赫哲族服饰、艺术领域。在赫哲族聚居的地方,有一项重要的服装制作技艺,即鱼皮衣的制作。取上好的大马哈鱼皮进行复杂的熟皮工作,而后将它们拼接成布,再用颜色较浅的胖头鱼皮做花纹,用鱼鳔粘连。一般来说,制作一套鱼皮衣平均需要60至120张鱼皮。

如今这项技艺已经成为非物质文化遗产。然而随着渔业资源的衰退和现代服饰文化的影响,鱼皮衣的制作已不像昔日那样繁盛,能够掌握这项技术的人少之又少。除了鱼皮,鱼骨制成的物件儿也成为了工艺品。老艺人将鱼骨进行一些简单的处理后制成的艺术品虽简单朴实,却和上古时期人类最初的审美意识产生了巧妙的契合,使人不禁感叹时光穿梭与轮回在民族和人类身上起到的顽强作用。这些抽象的艺术表达,生动地展示了这个江湾渔猎部落中神奇的、赋予创造力的想象。静观这些艺术品,我们仿佛可以从赫哲族的文化中看到历史演进过程中的点点滴滴。

赫哲族的文化,本身就是一条滋养民族的长河。

史诗伊玛堪,祖先的漂流

同许多少数民族一样,赫哲族有自己的史诗——伊玛堪。这是一门赫哲人在长期的渔猎生活中创造出的,具有鲜明民族特色和文学性的说唱艺术。2011年,联合国教科文组织将“赫哲族伊玛堪说唱”列入《急需保护的非物质文化遗产名录》。

伊玛堪具有很高的文学性和艺术性,这是由它本质特点决定的。伊玛堪的篇幅可长可短,短的只有几分钟,大多是一些爱情歌曲和向神灵祷告的内容,或是反映一些简单的生活,这一部分被称为小唱,有较强的抒情性;而篇幅长的却可以讲上几天几夜,多为莫日根故事和创世传说,这些被称为大唱。伊玛堪在表演时并无乐器伴奏,主要形式为艺人说唱,长篇的伊玛堪,主要以说为主,以唱为辅,气势宏大又富于情感。

伊玛堪是赫哲族历史的缩影,同样也是赫哲族在长期的生活中凝结出的艺术瑰宝。而如今,伊玛堪的传承和发展也面临着许多问题。伊玛堪采用的是赫哲族本民族的语言,它隶属于阿尔泰语系通古斯语族满语支,在某些方面与满文有一定的相似性。然而它又同许多少数民族语言一样没有自己的文字,这使得民族的语言,乃至历史文化都要靠人们口口相传。加之赫哲族人口稀少,曾几乎消失,能够使用赫哲语的人也就更加稀缺。在这种条件下,伊玛堪的传承显得更为复杂、艰巨。

值得庆幸的是,经过近些年来的不懈努力,我们还能够听见这个渔猎部落历史的声音片段。

当这种古老的说唱艺术在耳边响起时,江水滚滚似滔天而来,民族的英雄在历史的江河中搏击,热烈的爱情在歌声中上演,虔诚的信仰也在温暖的腔调中显得神秘而厚重。

赫哲族的发展过程是人类与水的交融体验,是人类与自然的触碰。赫哲族人带着江水的生动气息,代代哺育、传承。灵动的三江平原养育了赫哲人,赫哲人又使三江平原的美超越疆域。时过境迁,伊玛堪仍然唱着,那声音穿越历史,历久弥新;乌苏里江上的渔船仍摆动着,划起的波纹涤荡岁月与灵魂,夕阳下,给人以无限的感动……

这一切属于他们——居住在下游的东方人,赫哲。

(文/于梦欣 摄/韦苡珊)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得5个推荐 粉丝707人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里