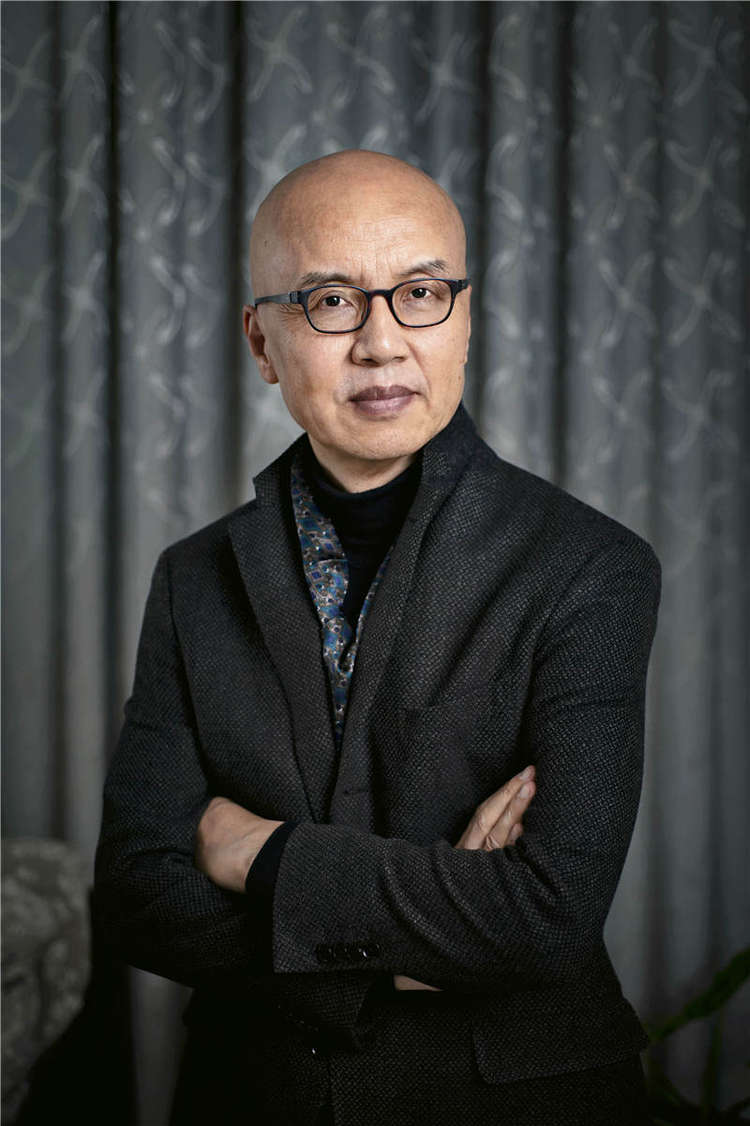

专访陈其钢:用音乐表达“我”

作者:蒲实

2019-04-16·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5156个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

陈其钢(王旭华 摄)

2017年,原定由国家大剧院管弦乐团进行世界首演的《如戏人生》被陈其钢撤回之后,2018年,他的新作《江城子》终于在乐迷的期盼中首演,2019年3月专辑首发。苏东坡思念亡妻,写下“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”的句子,词中阴阳两隔的凄凉和无法割舍的爱意,被陈其钢以音乐形式演绎出来,用交响合唱的形式展现了他自己的内心世界。一些乐评认为,它巩固了陈其钢常用的“纺锤体”作曲结构:在微弱中爆发,再归复平静,酝酿第二次高潮,最后以沉思的余韵告终。这部作品中蕴含的恐惧、悲伤和深情,都与陈其钢自身的体验有关。

三联生活周刊:你在法国接触到先锋音乐的时候,现代音乐呈现出一个什么样的图景?你如何在这个整体图景中寻找自己的位置?

陈其钢:18、19世纪,音乐还有流派。比如,莫扎特、海顿、贝多芬这三位德奥派古典音乐代表人物,相互之间的关系就如流水,沿袭着往前走。到了20世纪,像斯特拉文斯基和德彪西这样的作曲家,相互之间已完全没有关系。音乐已不再是从一条源流走过来,而是“哗”的一下散开,失去方向,好像大家顺着风格的河流往前走,突然间在一个节点汇入了大海。各式各样的音乐家、作曲家,像英国的布里顿、俄国的肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫,都是一个人一个样。他们都自成体系,但没人能代表一个流派,流派已不复存在,实际上,连开创流派都不再可能。作曲家只能开创他自己,变成沧海一粟。

仍有一些现代作曲家竭力想去开创流派,但我觉得还没有谁开创成功。20世纪五六十年代的作曲家、指挥家皮埃尔·布列兹是最后一个做这种努力的人。他想把十二音体系的无调性音乐变成一个创作标准,但努力了几十年,这种音乐并没有成为他所想象的乌托邦,也未变成像莫扎特、贝多芬那样被千百万人认知和接受的经典音乐形式。在今天的音乐会上,你很少听到十二音体系的作品,它还没有进入音乐市场流通,也许今后也进入不了。这种作曲思维有它本身的独特性,把它当作一位作曲家的个性来看待就很好,这也是我们看待现代作曲家应有的眼光。如果想把它视为流派,期待它能在音乐学里传授、在研究机构里研究、在音乐批评里推广,还是很难的,因为它依托于布列兹所生活的时代,而那个时代已然逝去。

文章作者

蒲实

发表文章153篇 获得11个推荐 粉丝1986人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里