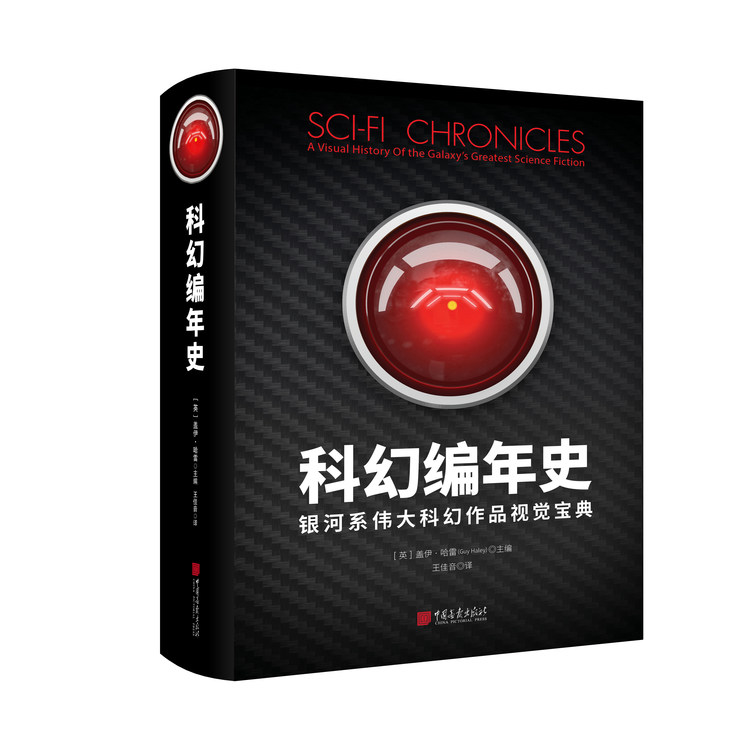

《科幻编年史》|遇见一本书

作者:中国画报出版社

2019-06-04·阅读时长4分钟

01

尽管有争议,但科幻这种题材最能带给人兴奋及愉悦感。

没有其他故事叙述方式能像科幻一样流行至今,并对我们的文化产生如此巨大的影响。

也许你不认为自己是一个科幻迷,但回忆一下你最近看过的一部电影、电视节目,或玩过的计算机游戏,无论你是谁,你最钟爱的某些娱乐活动一定会在这本书里被提及。

开始阅读本书前,我们自问一下:何为科幻?

答案貌似简单,事实上却很难明确表述出来。

以下是我们所下的定义:科幻是一种虚构类型。它的叙述动力在于那些不可能的、不真实的,或是发生在未来、过去或是二度创造的世界中的事件、科技或社会。

因现实性、可能性、概率性及作者创作意图的不同,这种类型作品展现出不同的特征。

科幻与其他奇幻恐怖类的“荒诞派”作品最本质的区别在于科幻作品建立在合理性的基础之上。

由理性带来的科学是可推测的——在很大程度上可能是错误的,甚至是不可能的,然而从唯物主义世界观来看又是可以解释的。

这并非要借助超自然力量(尽管在一些情境中超自然元素与科幻是并存的)。

科幻可能是披着伪科学虚假外衣的纯粹幻象,但只要故事的发生地不是魔法创造出来的而是真实存在的,就无可厚非。

这样看来,《绝世天劫》(Armageddon,关于一颗巨大的小行星即将撞击地球)和《哥斯拉》(Godzilla,讲述一只因核辐射而发生基因突变的巨兽)都是科幻,尽管前者是可能发生的而后者则绝无可能。

两部电影都可被称为科幻作品是因为两者的叙事语言都是科学语言。

02

关于科幻,一直存在着某种偏见。

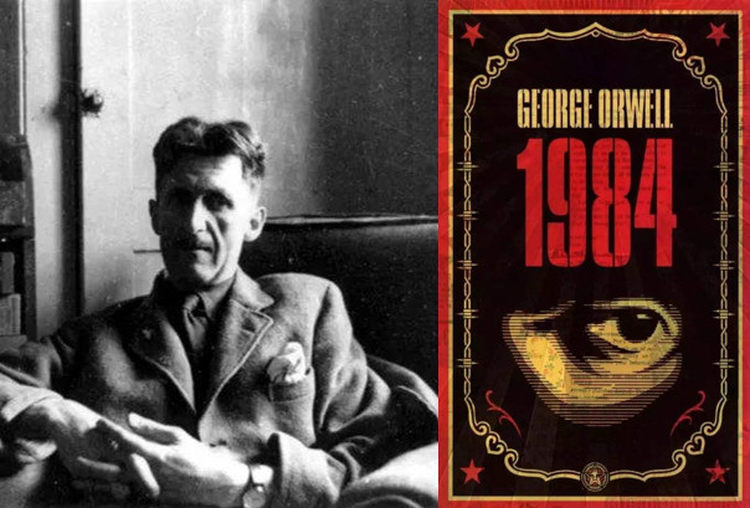

主流评论家会说诸如《1984》、《末日危途》(The Road)或《人类之子》(Children of Men)并非科幻。

这种说法的评判标准似乎是这些作品为“好的艺术”,而“好的艺术”不可能是科幻。

作家玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood)曾把科幻这种文体描述为“太空中会讲话的乌鱼”,尽管她的作品几乎都是科幻。我无法理解她究竟为何如此羞于与科幻为伍。

科幻作品涉猎之广使其受到了最多的指责。它可能陶醉于荒唐的现实逃避主义——例如《恐龙战队》(Power Rangers),尽管它根本称不上“好的艺术”,但孩子们却看得津津有味。

关于科幻与未来的关系,还有一个巨大的争议。

科幻并非要预言未来,而且科幻世界日新月异,尽管看起来似乎正好相反。

科幻作家们预知未来独特科技的例子屈指可数,比如20世纪早期的科幻作家们几乎完全忽略了计算机将带来的冲击。

科幻并非预言,“假设……将会怎样”只是其惯用手法。

然而,科幻又的确对未来有影响力。

03

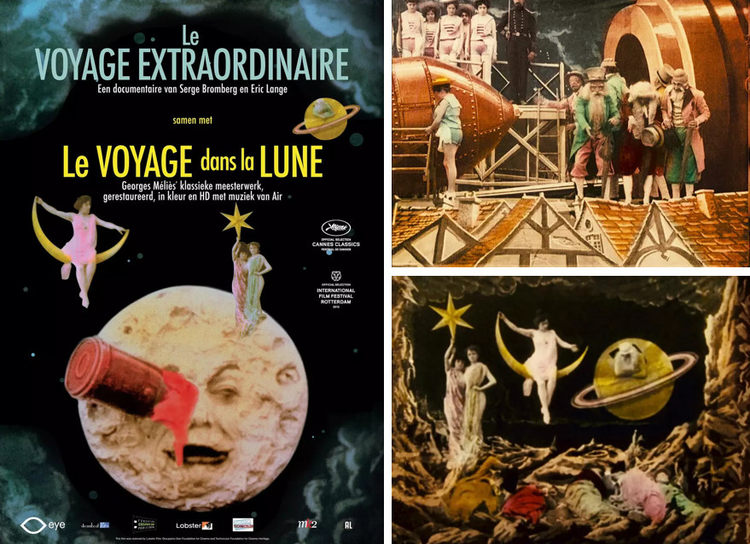

科幻是时代的产物。

20世纪50年代的未来是有关核导弹和管道吸烟工程;20世纪60年代的未来充满了对登月和自由恋爱的渴望;而到了20世纪80年代则幻想着整个世界被邪恶的公司所操控或被核灾难洗劫毁灭。

尽管科幻的内容相对偏狭,却很有价值,它在现世面前竖起一面镜子,因此是一个时代真实的写照。

但科幻并不一定要严格遵循某个时代的规则,反其道而行可能更有成效。因此最出色的科幻作品具有无穷的力量。

当乔治·奥威尔(George Orwell)写《1984》时,社会还没有完全感受到极权主义所带来的恐怖。

赫伯特·乔治·威尔斯笔下的莫洛克人(Morlocks)和埃洛伊人(Eloi)正是对19世纪90年代社会不公的控诉。

美国银幕上不同种族之间的爱情之吻第一次出现在《星际迷航》中。通过对现实或夸大或简化的描写,科幻让我们看到了这个世界的真相,并以此为大灾难的发生做好预防措施。

科幻对世界的这种大胆绚丽的描述给真正的科学家以灵感。

我们常常听到科学家或技术专家说:“我在一期科幻节目中看到过这个,我就想该怎样把它做出来。”

《星际迷航》的影响力如此之大——多亏了它,我们拥有了手机;甚至多亏了它,我们现在正在研究心灵运输及超光速旅行。

同样,假设我们征服了另一个星球,许多科幻作品已经探讨过我们在那个星球上如何生存的问题,甚至如果我们遇见一个外星人,科幻作品也在许多场景中让我们知道了如何应对(正如某些阴谋论者别有用心地宣扬的那样)。

如果我们发现自己在这个宇宙中孤立无援,我们愿意作好准备。

在世俗社会中,科幻为那些神秘现象留有一席之地,它是西方现代社会思想和精神的花园。

[英] 盖伊·哈雷 主编

[英] 盖伊·哈雷 主编

文章作者

中国画报出版社

发表文章2篇 获得5个推荐 粉丝45人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里