女排的方法论

作者:杨璐

2020-01-14·阅读时长15分钟

本文需付费阅读

文章共计7709个字,产生89条评论

如您已购买,请登录

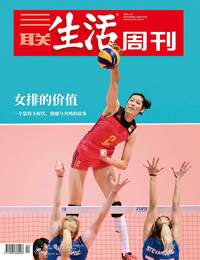

在日本举行的2015年女排世界杯赛上,中国队得到了2004年雅典奥运会之后的第一个世界冠军

精神符号

在庆祝新中国成立70周年的花车巡游里,中国女排压阵出场。女排姑娘们和教练团队身穿红色的中国队队服,手举鲜花,围绕在巨大的花篮造型之下。花车缓缓驶过,中国女排和车身上醒目的大字“祖国万岁”点燃了全场和电视机前观众们的情绪。在2019年9月29日结束的世界杯上,中国女排以11连胜卫冕成功,拿下了第十个世界冠军。沸腾的气氛不仅仅因为这一次的战绩,只要对改革开放以来的中国有所了解就明白女排对于国人的分量。1981年的世界杯上,中国女排夺得了她们的第一个世界冠军,那是一个时代坐标。原中国体育报社社长兼总编辑、作家鲁光说,当时“文革”刚刚结束,中国不像现在这样有那么多轰动的业绩,什么都没有,百废待兴。改革开放打开国门一看,世界已经发展得那么好了,我们的国家怎么办,未来还有没有希望?体育成了人们寄托厚望的载体。

鲁光当时是国家体委教育处处长,女排出征世界杯前他曾经随队到北京大学做客。“北大学生一拥而上,把队员给瓜分了。东一堆、西一堆被团团围住。本来欢迎会在礼堂举行,结果礼堂里就进来周晓兰一个队员,学生们把她抬起来,抛到舞台上,又将她从舞台上扔到台下。后来欢迎会只好改到五四广场开,当时学生们喊的口号就是‘团结起来,振兴中华’。”鲁光说。夺冠之后的女排更是迅速成为现代化建设的鼓舞力量。她们面对强大对手顽强拼搏最后取得胜利的事迹映射到改革开放面临的薄弱国力和各种困难的现实中,《人民日报》报道夺冠消息而配发的评论标题就是《学习女排 振兴中华》,在随后的媒体报道和国家领导人讲话中,都在号召全国各行各业学习女排为祖国荣誉而战的拼搏精神,自力更生艰苦奋斗的苦干精神,越是形势险恶越是团结战斗的优良风格。

在中国,女排早就被树立成一个符号。但是,跟很多时代性的典型不同,今天的中国已经从匮乏落后的国家成长为第二大经济体,女排却没有“时过境迁”,将近40年的时间里,虽然有高峰和低谷,实力始终保持世界领先。它能取得这样的成绩,是一代代女排教练和运动员对于排球运动规律的专业掌握和娴熟运用的结果。普通人看排球比赛,关注点都在运动员网上的那个奋力一扣,为了实现这个动作,背后是肌肉训练、团队协作、经验、智谋甚至灵机一动交织在一起的复杂系统。

女排的成绩不是依靠打鸡血和造魅,精神符号和“感动中国”是有方法论支撑的,用现在的眼光来看女排精神,依旧动人,这是业务精湛和专业主义的胜利。

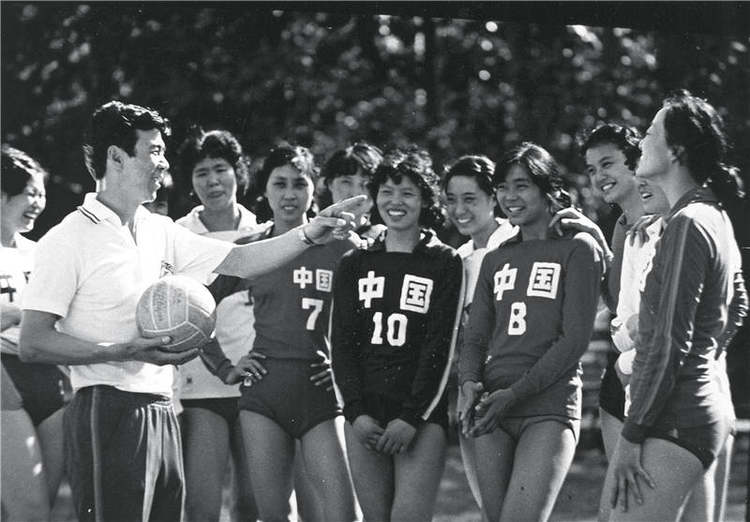

上世纪80年代中国女排队员与教练袁伟民在一起(中国体育图片供图)

上万次的练习

中国女排最广为人知的事迹就是刻苦训练,可以说是勤奋和汗水首先领她们走上了世界冠军之路。这却不是简单的“传统美德”,它是由排球运动的特性决定的。三度执教中国女排,并在1990年带领女排获得世锦赛亚军的胡进在接受本刊采访时说:“三大球中,排球的技术动作不是日常生活里会用到的。篮球是小孩拿个皮球就会拍,足球是看到小石子也能踢一下。排球动作都是为了比赛专门设计出来的,再加上场上队员要有精密的配合,想要打好不容易掌握。排球最主要的方法就是熟能生巧,从量变到质变。训练量越大,摸球次数越多,水平越高。中国排球一直讲‘三从一大’,从难从严从实战出发,大运动量训练就是这个道理。”

鲁光曾经在中国女排第一次夺得世界冠军之前,驻队20多天,亲眼目睹过训练的艰苦。“男教练站在高处往下扣球,那个球特别有力,她们其实也不敢接,就闭着眼睛接。接不好,身上就青一块紫一块的。忍受不了,还在忍受,练得受不了了,教练还在折腾。她们就恨袁伟民,但是过了这个极限,又非常尊敬和爱戴他。我问她们为什么要这么练,队员说,跟苏联队比赛吃过鸭蛋,有一局0∶15输了。隔着网看苏联队员,大腿比她们的腰还粗,人高马大有力量。她们就得加大难度,忘我地练习,要不然对付不了对手。”鲁光说。

受伤在所难免。鲁光说:“有一次杨希的肌肉断了,躺在床上肌肉都是鼓起来的。平时她们有一个小时休息都高兴得要命,可受伤了根本躺不住,听着球场里的声音。我问她,你家人看过你这么训练吗?她说,如果家里人看见我这么训练早就把我领回家了。曹慧英当时27岁,正是好年华,练得很惨,脸色苍白。老百姓说她是祥林嫂,她说,祥林嫂是被逼的,她是心甘情愿练的。当时,她们队里有一个思想,不付出超人的代价,就取得不了超人的成绩。想拿世界冠军那么容易吗?是要打败所有的队,必须得顽强拼搏,包括刻苦训练,包括回不了家,没时间谈恋爱。”

1981年11月16日,中国女排获得第三届世界杯冠军(新华社供图)

这些所见所闻后来被鲁光写成了报告文学《中国姑娘》。1981年11月中国女排第一次夺冠后,人们想知道冠军背后的故事,已经出版的《中国姑娘》风靡一时。就是在《中国姑娘》的书中,鲁光提出了“女排精神”的说法。“说实在的,她们的训练生活远不如比赛场景那么好看。但是从训练中,又能看到许许多多在比赛场上看不到的动人情景。生活是那么单调,训练时那么艰苦,但中国女排的姑娘们却心甘情愿默默地忍受着。”鲁光写道。

40年后,鲁光跟我说:“写报告文学并不是我的本职工作,但是,女排的训练打动了我。无论她们拿不拿冠军,我想歌颂的是这种团结拼搏的精神状态。那个时候全国百废待兴,需要一种精神力量。”

中国女排有句广为流传的励志金句“要想取得超人的成绩,必须付出超人的代价”,其实是从袁伟民时代起,赢得比赛的门槛。胡进说:“正常比赛一般两个小时,加上准备活动在三个小时左右。我们的训练课要超过比赛时间。另外要考虑到体能,如果打五局怎么办?比赛中甚至可能连续几天都是打五局,队员的体能哪里来?要通过加强训练来解决。还要想到摸球次数,我们有一个理念,每天训练一千次、一万次,实际上就是为了比赛中的一次、两次球把它打好,把它抓住。”

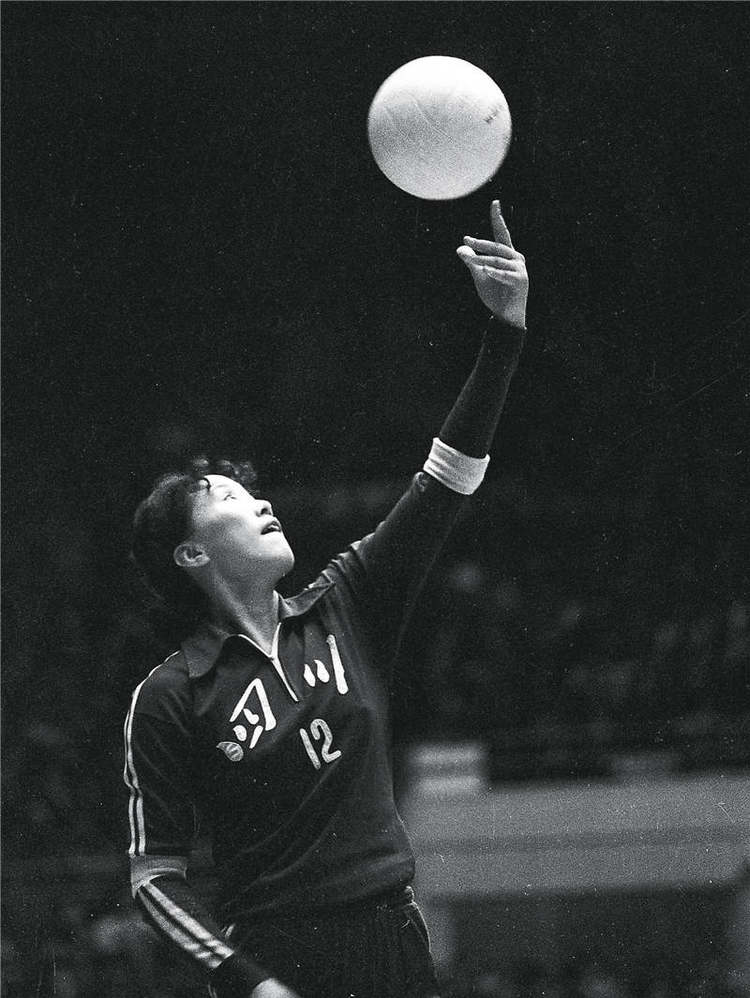

排坛名将张蓉芳(中国体育图片供图)

扛得住练于是成了教练选队员的一项考虑因素。何琦是90年代郎平执教国家队时的主力二传手,中国女排夺得1996年亚特兰大奥运会银牌和1998年世锦赛亚军的成员。她的技术扎实,传球被球迷赞美为“犹如教科书一般”。可当初她入选国家队和打上主力,外界并不理解,都说郎平胆子大,因为她来自联赛成绩并不好的云南队。郎平在自传中解释:“刚来国家队我也没太看好她。她基本功有些问题,站在二传的位置,球传不到四号位,手指力量不好,传球动作也不对。不过我发现何琦有很突出的优点:第一,她非常刻苦,你怎么练她,她不叫苦;第二,她传战术球,分配得非常好,中国队主要就是打战术。”

郎平把何琦从二组调到一组,何琦自己都吓一跳,没想到主教练会看中她。20多年后,何琦现在也已经是女排教练,对郎平当年的选择深有体会。何琦说:“我的专注度和想改进的决心让郎导看到。因为我现在是教练员,队员有没有决心把球打好,平时的训练中是能展现出来的,也是教练马上就能够看到的。那些足够努力的队员,教练要想通过哪些手段和训练方案,把她们塑造到哪些方向,然后中长期能够达到什么样的目标,这是一个核心的东西。”

即便现在,郎平组建复合型教练团队,配备专业的体能师、康复师和科研团队,看起来科学性比从前的年代进步很多,但刻苦训练依旧是基础。葛春林是中国女排2013年到2016年里约奥运会周期的科研团队负责人、北京体育大学博士生导师,他说,在漳州和北仑的时候,能看到女排队员吃完晚饭利用自己的休息时间加练教练指出的问题,训练之后还要写训练笔记,郎平会抽查批改。“针对二传的训练,我们给丁霞设计了一个练习传球的网兜。她要传球有速度,还要有高度,同时用高速摄影机拍摄。她的过网点、传球弧度对不对,我们要反馈给她。这样经过上万次的练习才达到要求。”葛春林说。

文章作者

杨璐

发表文章146篇 获得29个推荐 粉丝2890人

周刊主笔、 新消费研究者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里