7.4 法国电影新浪潮 | 特吕弗与《四百下》

作者:徐枫

2020-02-01·阅读时长5分钟

三联中读的朋友们大家好,我是徐枫。上节我们对于新浪潮的一个核心概念“作者论”做了讨论,这节我们来说一下新浪潮重要的作者和他们的作品。

在这里,我们当然要提到一个大家非常熟悉的人,就是弗朗索瓦·特吕弗。在新浪潮中,特里弗在理论上起到了非常核心的作用,而且在实践上也使作者电影产生了非常重要的范例。他在青少年时期有一段非常艰辛的时光,由于不良记录曾经被关到少教所,因为跟养父和母亲的关系非常生疏,所以一直缺少家庭的关爱,直到他找到安德烈·巴赞这个理论家,才获得了某种类似于父亲的关爱。也就是在巴赞的帮助下,他成了一个电影批评人,并且在电影资料馆里大量地观看了世界各地的影片,又跟随罗西里尼等前辈电影导演开始了早期的电影实践,从而慢慢发展成了一个著名的电影批评家和青年导演。

▲特吕弗

特吕弗早年批评的风头很健,而且他的方式相对来说比较粗鲁,甚至有的时候他跟一个电影剧作家说,我要写一个电影批评,要涉及你的影片,能看一下你的剧本吗?他把剧本借到以后,就恶意批评这部影片,事后就经常引起电影导演群愤怒的声讨声浪。一度在50年代后期,特吕弗在戛纳电影节是不受欢迎的,他几乎是可以对所有人开炮的这样一个电影批评人。

在50年代后期的时候,他开始进行电影的拍摄,最开始是拍摄短故事片。1957年,他拍摄了一部17分钟的短片《野孩子》(Les mistons),也叫《鲁莽小子》。这部作品其实可以看成是《400下》的先声。

▲《野孩子》海报

短片拍摄其实是50年代青年导演进行“热身”的一种非常有效的方式,这里面也包括了《电影手册》杂志社的这些青年电影人。从1951年《电影手册》组建以来,这一批青年电影人都作为批评家在巴赞的身边工作,他们其实也有一些机会投入短片创作,但是他们对于短片始终很小心,为什么呢?因为50年代法国的短片和长片属于两个不同的制作体系,所以他们特别害怕一旦拍了短片就拍不了长片了,一直特别拒绝拍短片。但是到最后还是没有办法,因为短片是他们唯一的“热身”方式,所以在这个时期他们都拍了一些短片作品,《野孩子》就是这样一部作品,这个作品获得了大家的认可。

1958年巴赞去世的时候,特吕弗就筹备了他第一部长故事片《400下》。这部影片是一部真正的自传体影片,实际上是特吕弗青少年时代故事的一个银幕写照。这部作品就像我们此前说的一样,有一部分来自于意大利新现实主义的方法,这个方法就包括了很纪实的拍摄的手段,比如说实景拍摄,长镜头对于完整时间、空间和动作的拍摄,用这种方法比较完整地体现主人公和环境之间的关系。另外比如说来自于日常生活的开放性的剧作结构,这些都是跟新现实主义有一定的师承关系的。

▲《四百下》剧照

与此同时,《400下》这个影片非常有意思。比如其中街景的拍摄,看上去好像是对于巴黎街景的一个展示,但如果我们真的仔细看一下会发现,街景其实是一个很主观的视点,是以到处游离着的一个孩子的视点拍摄的。我们进入影片以后会发现,影片其实是一直处在主角安托万的视点的制衡之中。我们在观察孩子的日常行动、日常生活,同时我们又以他为视点依据在观察和感受。所以这个影片很清晰地体现出了一个特征,也就是说它事实上展现的是一个个体的世界,一个个人的世界,一个主观的世界。再次强调,这是新浪潮的一个重要特色,就是它继承了新现实主义那样一种纪实主义的特征,却把它个体化、主观化了,使外部的现实变成了一个人个体的、内在的、主观的现实。

影片中,我们看到了孩子在学校、在家庭,包括后来在劳教所的生活。特吕弗在他的剧本里说,我在学校也罢、家庭也罢,在其他的机构包括劳教所,发现所有这些地方秩序是几乎一样的。所以这是一部关于监禁和自由的电影。为什么说是监禁?监禁的真正的意义是什么?是在所有这些体系里,我们没有看到对于孩子的真实的爱,我们在用秩序管理、归置、归训这些孩子,但是却没有拿出爱来面对他们,家庭、学校、包括后来的少管所,在这点上都没有什么差别。

《四百下》中有一种很独特的场面调度的语汇,这个语汇非常有意思的是它同时跟Cinema Scope,就是宽银幕联系在一起。特吕弗是最早对于宽银幕进行热烈讴歌的电影批评人,他在美国最早的宽银幕电影《圣袍千秋》出品以后写了一篇影评,讨论了宽银幕电影对于场面调度提出的全新可能性,因为宽银幕使横向调度和纵向调度具备了更大的空间。特吕弗认为,它更符合我们观察的方式,因为我们的眼睛是一个长在另外一个旁边,而不是一个长在另外一个在上面。所以宽银幕给予了特吕弗在场面调度上更为自由的方法。

有意思的是,他用宽银幕的空间形成了场面调度中的一个二元对立,就是室内和室外。宽银幕使室内空间的封闭感、局促感和窒息感更为强烈,也使室外的自由感和开阔感更为强烈,强化了影片的那种监禁与自由的对立,从而把少年在没有爱的社群生活中感到的那样一种受到粗暴对待因此异常痛苦的心,以及对于自由的向往很深刻地表现出来。戈达尔常说,要去了解特吕弗的话就去看《400下》,那是他真正的自我。

这部影片使特吕弗获得了真正的作者的位置,符合所有关于作者电影的思考。影片在1959年戛纳电影节上获得了最佳导演奖,从而为新浪潮树立了绝对的位置。特吕弗在此之前因为对很多电影人进行非常不留情面的抨击,每个人都在等着他出丑,但是他成功了,所以他也就确立了自己的电影批评和自己的电影创作之间的有机关系。

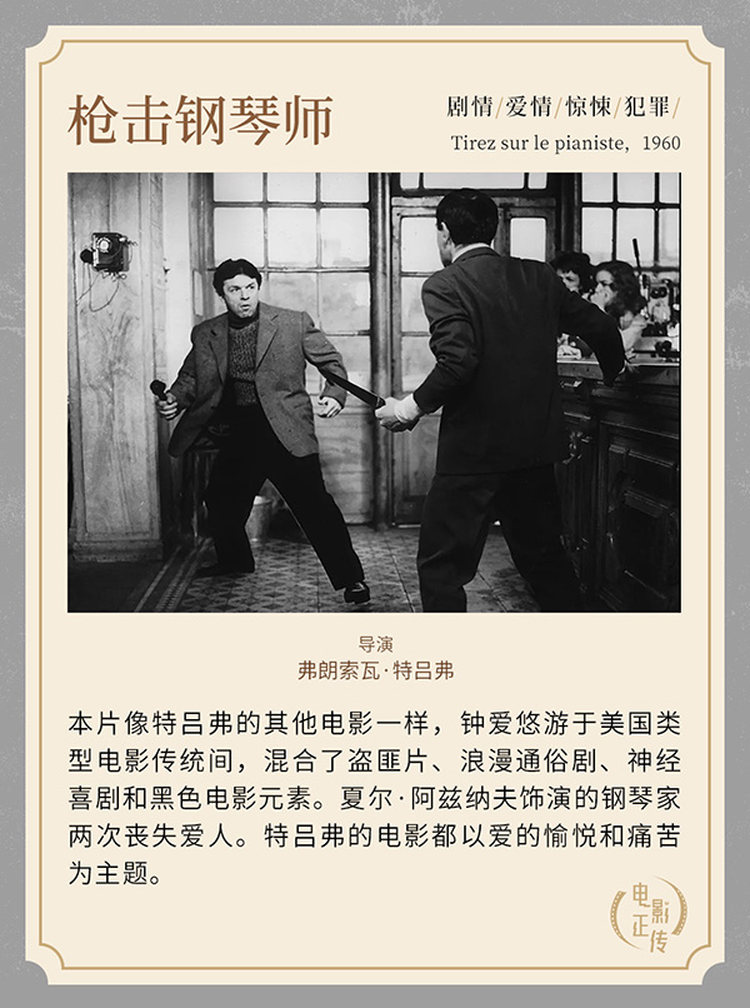

在这部影片之后,特吕弗制作了第二部影片,就是《枪击钢琴师》(Tirez sur le pianiste,1960)。这部影片聚焦于一位钢琴师的情感生活,是一部柔肠寸断的爱情电影。同时很有意思的是,他把一个知识分子艺术家的爱情故事和匪帮片联系到了一起,和他喜欢的美国类型电影组合到了一起。与此同时,他在电影语言上进行了更多的尝试。不幸的是,这部影片在观众中没有获得《400下》那样的认可。所以从这部影片开始,特里弗开始相对来说更艰难的创作过程,而且他一直在寻找和观众的结合点。如何处理充满了个体思考、个体风格和观众之间的关系,一直是特吕弗整个创作生涯中很核心的内容。在电影史上,他是比较少数的被认为很好地结合了个体风格和观众需求的导演。

以上是关于特吕弗。其他大家所熟悉的,像让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard,1930-)和夏布洛尔这样的导演,他们都出自《电影手册》,我们下一节对于他们进行进一步的讨论。

(知识卡片文字资料来自后浪出版公司《闪回:电影简史》)

欢迎转发分享海报

与更多热爱电影的人

重返影史高光时刻

文章作者

徐枫

发表文章7篇 获得14个推荐 粉丝93人

中央戏剧学院电影电视系教授、博士生导师

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里