10.2 战后日本电影 | 战后日本电影和《罗生门》

作者:李一鸣

2020-02-12·阅读时长7分钟

三联中读的朋友你们好,我是来自中国电影资料馆的李一鸣,接下来这一单元将由我为大家讲解战后日本电影,今天这一节我们先对日本战后电影做一个具体回顾,并介绍一部黑泽明的代表作品《罗生门》。

日本在当今世界上是属于发达的电影国家,它的电影和一批大师级的导演,在国际影坛上也享有着非常重要的地位,对中国的很多观众来说同样耳熟能详。虽然日本电影和发达的电影国家有着几乎同样长久的历史,而且和大多数国家一样在20世纪30年代,借助有声电影的兴起,开启了自己第一个黄金时代,但它真正在世界影坛上被大家关注和进入一流电影国家的行列,正是在二战结束之后,也就是我们这里想要和大家一起分享的战后日本电影。

战后的日本电影可以划分为两个时期。第一个时期,就是战后日本电影第一次站上世界电影舞台的破冰时代。它以黑泽明1951年的《罗生门》在威尼斯国际电影节获得金狮奖为开端,到沟口健二的《西鹤一代女》在威尼斯获得最佳导演奖,再到沟口的《雨月物语》、《山椒大夫》在柏林和威尼斯获奖,之后又有衣笠贞之助的《地狱门》、山村聪的《蟹工船》、金井正的《暗无天日》、新藤兼人的《原子弹下的孤儿》、市川昆的《缅甸竖琴》以及黑泽明的《活着》、《七武士》等共10余部影片连续在威尼斯、柏林、戛纳以及卡罗维发利国际电影节上获得大奖为标致,使日本电影,同时也是亚洲电影,第一次在国际影坛上和西方国家优秀的电影开始比肩而立,它实际上也在开启着日本电影的第二个黄金时代。

▲黑泽明

▲沟口健二

▲衣笠贞之助

第二个时期是在这之后的50年代末,这是日本电影发生了更加根本性的变革的年代。它以世界性的电影新浪潮为背景,形成了日本电影的新浪潮。在这个时期,大岛渚,吉田喜重、筱田正浩、今村昌平、增村保造、以及寺山修司、铃木清顺等一批年轻和新锐导演的崛起,大幅度的提升了日本电影的现代意识,让日本电影和世界电影的发展潮流保持了同步,而且接连涌现出了大师级和世界性的电影导演以及足以载入世界电影史册的作品。

▲大岛渚

▲吉田喜重

▲今村昌平

我们这里就按照这样两个时期,对日本战后电影做一个具体的回顾。

二战中,由于战争和战争法的制定和管制,明显结束了日本电影的第一个黄金时代,几乎所有的导演都或多或少地拍摄了支持战争的电影,有些甚至被卷入战争本身。战争结束后,1945年9月,美军的盟军司令部接管了日本,驻日的美国盟军司令部首先给日本电影带来了明显的影响。它们的宗旨就是彻底灭除日本的军国主义思想的基础,并引导日本接受西方的民主思想。当时的日本电影处在一种十分尴尬的地位:一方面,是盟军司令部解除了军国化的电影审查,同时设立了新的电影审查制度,而且具体规定了13个拍摄禁区,包括国家主义,爱国主义,封建愚忠,以及复仇,自杀和赞美暴力的电影。它的直接结果就是30年代兴和深受欢迎的古装武士片很难再存在了,传统古装武士片中的冲击力和悲壮美不复存在,只剩下个别所谓“刀不出鞘”的古装电影,就是武士们无法再拔刀互相搏杀了。

另一方面是就是开始鼓励拍摄一些所谓的“理念电影”,就是比较概念化的,宣传盟军的民主价值观的电影。其实,当时的许多日本导演长期受到禁锢,头脑里已经一片荒芜,对战败不知所措,对民主的理解也非常肤浅,所以并没有什么真正有价值的电影作品出现。

不过,占领军倒是给日本电影带来了最初的解放:1946年起,接连出现了一批有着接吻镜头的电影,有的就叫《某夜的初吻》,这在以前的日本电影中是无法想象的。它打破了此前的禁忌,吸引了大量了的观众,甚至还出现了裸体镜头,这些都成为当时的商业电影新的噱头。

▲木下惠介

开始给日本电影带来转机的是同一年代反战电影的出现。它的代表人物是“战时派”的木下惠介和黑泽明。所谓战时派,也就是在战争期间加入电影行业的新人。他们的《大曾根家的早晨》和《无愧于我们的青春》,均是拍摄于1946年,都是从普通民众的视角表达了反对战争的声音。它们扭转了战争期间军国主义电影的视角,所以也被日本电影史学家称为“日本电影的早晨”。随后出现的著名影片还有反思旧式日本家族覆灭的《安城家的舞会》(1947),以及按照美国占领军的意图拍摄的《战争与和平》(1947)。这些电影的意义除了纠正了日本电影的发展方向,另一个意义就是,由于日本长期受到军国主义思想的禁锢,在本土并没有多少现代民主思想的土壤和思想,这让在战争时代一直坚定反战的左翼人士反倒成为战后日本电影创作中的重要力量,他们为后来日本社会派电影的建立奠定了基础。

▲《安城家的舞会》

就战后的反思而言,当时日本并有没做好准备,很多进步和反战的电影都是借助于西方的文学名著所改编的,如《安城家的舞会》和1950年广受赞誉的反战片《重逢以前》。倒是1948年黑泽明拍摄的一部现实中黑帮人物的《泥醉天使》成为犀利切入现实,建立战后日本现实叙事的最重要的作品。影片描写了战后日本一个黑帮人物在绝望中复仇和悲凉死去的命运。融合着故事背景中的贫民窟、黑市、肮脏的池塘和污水沟,影片展示了充满混乱、动荡的年代里,希望与失望的交织个人的无所适从,隐喻着战败后彷徨无助的日本,成为当年日本《电影旬报》的年度十佳电影中排名第一的电影。

黑泽明是不可忽视的。真正开启战后日本电影史上第二个黄金时代的是50年代初,两大标志性的事件——登上国际颁奖台和独立制片的兴起,扣响了这个黄金时代的大门,而在第一个事件中,里程碑式的人物就是黑泽明。1950年,黑泽明拍出了有着鲜明的观念电影印记和大师级的作品《罗生门》。它在1951年的第16届威尼斯国际电影节上获得最高奖——金狮奖,随后又获得美国第24届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。这不仅是日本、同时也是亚洲电影在世界最高级别的电影节上第一次获得大奖,它使世界的电影观众第一次意识到日本或者亚洲电影能够拍出这样高水平的大制作,从而也引起了欧洲影坛对整体亚洲电影的关注。比如欧洲的国际电影节在这之后又把目光转到印度,挖掘出来现实主义风格的印度导演雷伊,他从影片《不屈者》1957年被威尼斯同样授予金狮奖开始,其后先后在戛纳、威尼斯、柏林、莫斯科等电影节多次获奖。包括我们中国的电影,我记得是谢晋的《舞台姐妹》等几部影片也受邀参加了戛纳的国际电影节作为参展片放映。

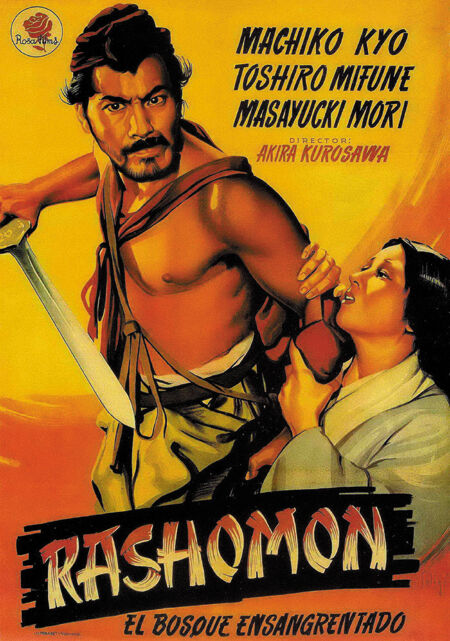

▲《罗生门》

《罗生门》是一部古装剧,讲述的一个扑朔迷离的凶杀案的故事。但影片的核心并不是这个案件的本身,而是它的讲述方式和最终无解的结局,更是在这背后对人性令人震惊的怀疑和焦虑。在这个故事里,一名武士的妻子遭到强暴,她的丈夫则被杀死。暴行的制造者看起来是一个当地的强盗,他也承认了自己的作案过程,但他坚持说是武士的妻子让他杀死了她的丈夫,因为她不能接受两个男人和自己有过这种关系。但活下来的妻子却说她没有过这种要求,而自己在悲痛中和丈夫鄙视下昏了过去,并不知道谁杀了自己的丈夫。县衙的督查使决定借助巫术,召回武士的亡灵。丈夫附身在巫师身上讲述了自己视点中的经过:是妻子答应了强盗要她嫁给他的要求,然后要求强盗杀掉他,但强盗放过了他,去追杀自己的妻子,他是在感到蒙羞中自杀的。而一个真正目睹了整个过程的樵夫对案件又是另一种说法:在他的讲述中,他看到的是妻子要求丈夫为她杀死强盗,但丈夫却认为她失贞可耻,让她自杀,妻子于是挑动两个男人决斗,强盗杀死了丈夫。不过,樵夫的话未必可信,因为他在第一次的讲述中,隐瞒了他看到的这个过程,只说自己看到的是死尸,然后报的案,而其中的核心就是妻子提到的杀死丈夫的一把镶满珠宝的匕首不见了,而它是被樵夫偷走了,这或许也可以意味着是樵夫杀死了只身留在原地丈夫。

▲《罗生门》

《罗生门》之所以成为世界级的电影,就在于它为看似传统式的悬疑剧提供了一种完全不同的叙事方法和超越故事本身的主题。影片的核心并不在于传统剧情片式的追寻真凶,而是在讨论人性的复杂和令人焦虑式的不可靠,它包括了卷入其中人物的凶残、冷酷、贪婪和令人无法信任。影片中讲述这个故事的地点罗生门,是日本九世纪从皇宫通往荒郊野外的一道大门,在日本古代皇家衰败,陷入内乱的岁月里,罗城门年久失修,破败不堪,人们把战乱中死去的无名尸体丢弃在这里,日积月累,更加显得荒凉阴森,成为“人间地狱”的象征。在片中,故事的一个讲述者用这样一句话点明了影片的主题,就是:“罗生门的鬼甚至会因害怕人类而逃走的”。黑泽明自己则说过:人们对自我是无法诚实的,他们在谈论自己的时候总是把自己描述的更好。而西方的评论家们则称:影片就像是日本的一副卷轴画,当它打开时,展示出人的自私和以自我为中心。影片也从人性的复杂扩展出了另一个主题,即真相或不可知。其实不可知论也是原小说作者芥川龙之介的思想,他后来即因痛苦而自杀。

作为一部观念性的电影,黑泽明在电影的叙事构架和视觉化上完成的同样出色。故事的展开方式实际上是一个复杂的多重构架,案件实际上是由在罗生门下避雨的樵夫和一个搭救了妻子的和尚轮番讲述的,然后再融入故事的当事人,另一个避雨人则成为他们的听众,而讲述者则经常充当着人性的评论者。影片在大雨中开始,作为标志性场景的鬼魅破败的罗生门如地狱般的造型和影片中如注的大雨制造出昏暗迷蒙的效果,成为对迷离的案件和人性中的阴暗明确的隐喻。不过,影片最后,黑泽明还是给观众留下了一个可以说是光明结尾:大雨停了,樵夫抱起了一个在罗生门下被遗弃的婴儿,承担起了抚养他的义务。不过案件本身无法再被追究了。

这部电影在世界上产生了非常大的影响,《罗生门》甚至变成了一个专有名词,来描述那种无法确定或找不到真相的事物。影片中扮演强盗的三船敏郎、也从这部影片开始成为明星式人物,使日本电影从此开启了“国际的黑泽,世界的三船”的国际化道路。

以上就是本节的全部内容,我是李一鸣,感谢你的收听。

欢迎转发分享海报

与更多热爱电影的人

重返影史高光时刻

文章作者

李一鸣

发表文章8篇 获得23个推荐 粉丝129人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里