看到应县木塔

作者:唐克扬

2020-03-04·阅读时长15分钟

本文需付费阅读

文章共计7566个字,产生97条评论

如您已购买,请登录

木塔夕照。尽管周边建筑控制高度,但是从稠密的现代住宅区里,我们已经很难获得一个回望木塔的合适角度

摄影/宝丁

林徽因写到过梁思成是多么想去看应县木塔——它的大名其实是“佛宫寺释迦塔”:“我原本对这木塔没有太多的热心。原因是思成自从知道了有这塔起,对于这塔的关心,几乎超过他自己的日常生活。早晨洗脸的时候,他会说‘上应县去不应该是太难吧’;吃饭的时候,他会说‘山西都修有顶好的汽车路了’;走路的时候,他会忽然间笑着说‘如果我能够去测绘那应州塔,我想,我一定……’”

梁思成欲言又止。这是一种古老的心理禁忌,他怕轻言的事情往往落空,而这心愿对他来说又太重要了,在即将形成的中国古代建筑史的轮廓中,应县木塔将是几个“之最”之一。了解了这一节,或许人们就可以理解,后来这个32岁的年轻人真的去测绘这座建于辽清宁二年(1056)的木建筑的时候,为什么能“豁出去”——愿意冒着生命危险,双足悬空地爬过高达60多米的塔顶。

是的,不像我们早已从各种图片中熟悉这塔的形象,当时的梁思成,甚至连它的真容都不得而知,因而,才有了那个广为人知的故事。他写了封信发往应县,想要获得一张木塔的照片,由于不知道该寄给谁,他的地址是:“探投山西应县最高等照相馆”,没想到当真有人给他回信。“宝华斋”,应县当时唯一的照相馆,给他寄来了木塔的照片——据说梁思成以后就给全国的照相馆写信,照例附上薄资,索要那些外人未曾看到的当地古建筑照片。梁思成拿到这张木塔照片以后如获至宝,林徽因打趣说:“阿弥陀佛,他所倾心的幸而不是电影明星!”

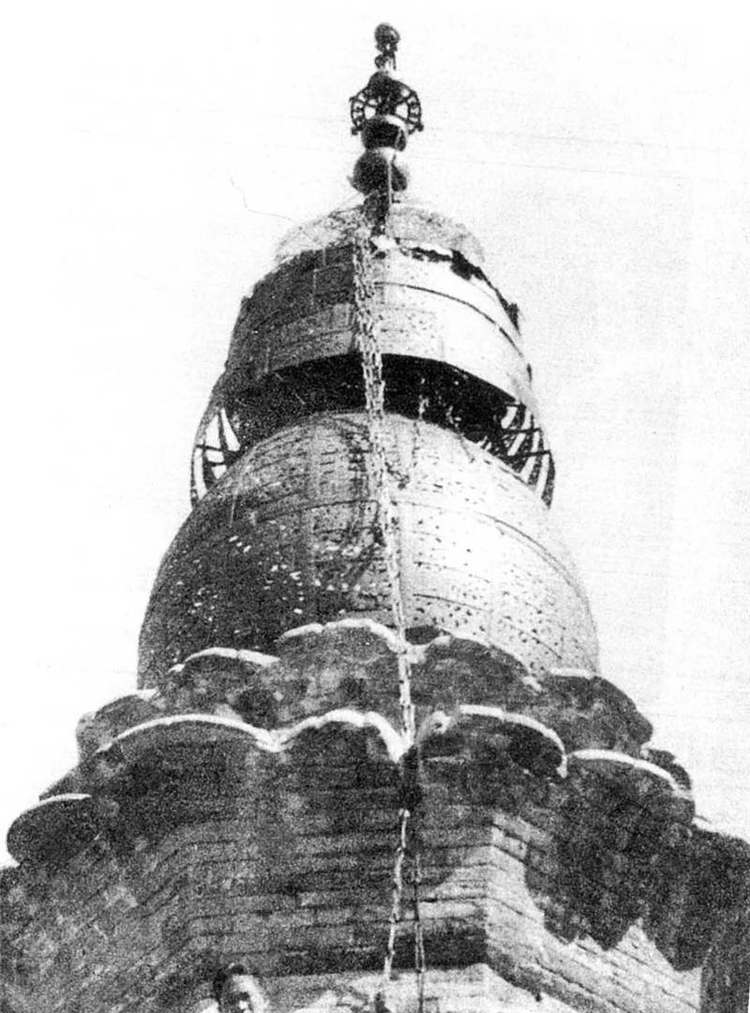

“塔刹”不仅是一根刹杆,而是砖刹座上砌重层仰莲座,砖仰莲之上再是铁仰莲,承鼓形的覆钵,和往上的相轮、圆光仰月、 宝珠、小圆伞等构成有变化的轮廓线。它本身是一座小“浮图”的意象

众生仰望

其实在此之前,应县木塔已经进入西方摄影者的视野了,梁、林绝不会是北京看到这辽代建筑的第一人。山西曾经是西方传教势力最早渗透的北方省份,可以想象,除了经书之外,那些传教士也不排除携带摄影机的可能。只是那个时候,就连梁思成也不曾看到法国访古者的画册,它在上世纪20年代就已出版,其中便有木塔的照片。

木塔如何不该是众生仰望呢?这个小城市,古代曾经热闹过的,是宋、辽、金反复争夺的“燕云十六州”之一,从五代至辽金出了好些大人物。当我们在凛冬的一天踏访时,木塔依然是地平线上显著的景观——政府特地颁布了针对它的城市设计条例,一段距离内,大多数建筑都建不了太高——可是,高压线塔、信号塔和晋北冬季依赖的取暖烟囱除外。

可以想象得到,在一览无余的地平线上,梁思成1933年夏天第一次真实地看到它之后的激动心情,对得起之前他日日夜夜的期待:“离县二十里已见塔(他后来又说,距县城三四十里已遥遥见之……),由夕阳返照中见其闪烁,一直看到它成了剪影,那算是我对于这塔的拜见礼。”

塔,是中古世界中国最重要的“高层建筑”,但它的原型并不必然高拔。据说,2500多年前释迦牟尼涅槃之后,弟子阿难等人将他的遗骸火化,烧出了色泽晶莹、击之不碎的珠子,称为舍利(“文革”期间,人们神奇地发现应县木塔的佛像中也藏着两颗佛牙舍利)。众弟子在各地为舍利修建坟冢,坟顶立一根尖刹,这种建筑,梵语称为Stupa,汉语译为堵婆、浮屠、浮图等。到了汉末,塔随佛教传入中国,印度Stupa的形式与中国的重楼结合起来,便形成了具有中国特色的各种风格的塔。

应县木塔的不同位置都有佛像,其中释迦像占了大头——这不仅是“释迦塔”的字面意思,也是塔这种建筑样式的本意。释迦以塔喻己,不管是埋藏经卷,还是佛牙舍利,塔的最初意涵其实都是“道身”的物化(Embodiment),塔就是佛,佛就是塔。早期的佛塔,譬如山东神通寺四门塔,体量形制分明就是佛“自己”,形式和内容难以分割。后来出现的辽金密檐塔、密宗的金刚宝座塔等等,在这个意义上,大概都可看成一种“观念性建筑”,不算“房子”。它们要么是实心或基本实心,不能登临,要么个头很小,内部空间狭窄,也并不鼓励人进入。所谓观念性的建筑,无所谓空间流线和序列,它们的体量、尺度和立面不能以一般的眼光看待,“内外”也有别于寻常建筑。

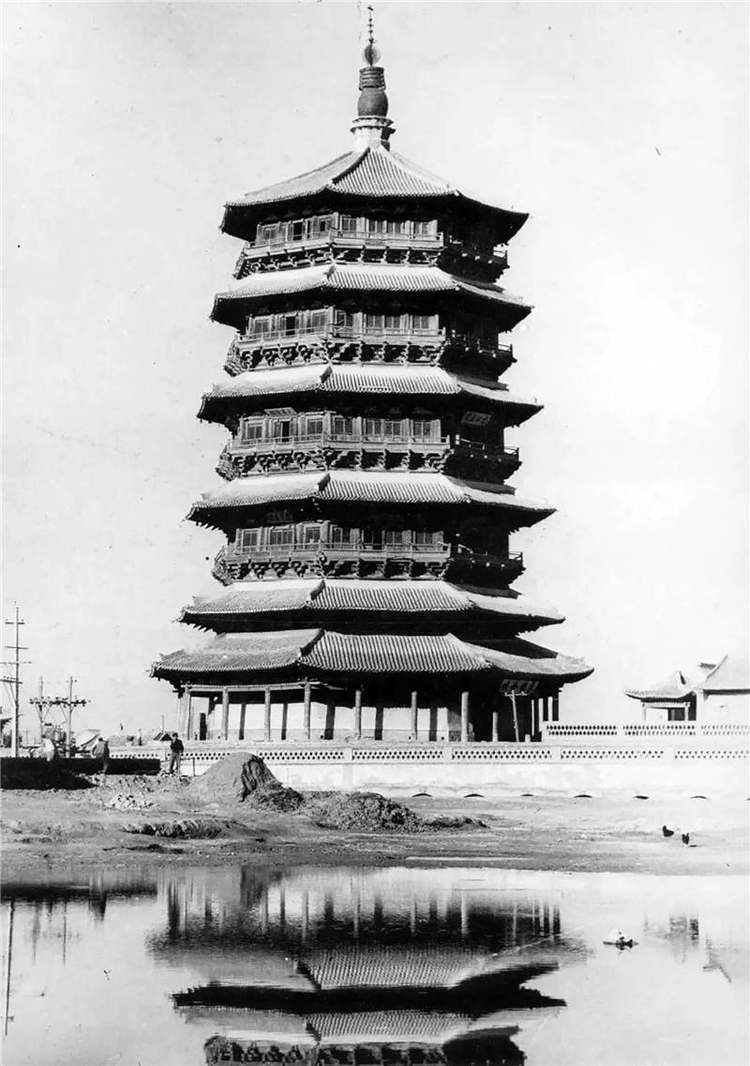

木塔旧影。在梁思成等测绘该塔前,1920年代晚期木塔已经经过一次修复

这样的塔,简直就是为了造来从四面八方“看见”的。不仅渴慕于前,梁思成对他的初次“看见”也念念于心,以至于他在论文中也饱蘸笔墨,重书了这种第一印象浮现的完整过程:

“由怀仁县或山阴县向应县行在桑干河平原上,距应三四十里,即可遥见木塔。我们所得塔第一个印象,是在一个九月中旬的下午:先在二十余里外,隐约见塔屹立。到夕阳西斜时,距城约十二三里,塔身反映成金黄色,衬着深紫的远山,灿烂闪烁着。暮色苍茫时,距城五六里已不见远山,而木塔伟大的轮廓由四面平凡的低矮中突兀耸立,塔顶放出微光一点。我们到城下时,塔影便消失在迎面城墙黑影的背后。”

即使作为一篇散文范本,这段描述也可圈可点,今天的研究论文里绝少出现这样的文采。大多人在意的是建筑内部的结构,一路看见佛塔过程的细节,当代建筑师张永和却注意到了,它涉及建筑形象和建筑空间感受的不同认识:“当时天色已晚,营造学社的建筑师们透过暮霭遥遥看到的拔地而起的佛宫寺释迦塔是一巨大的剪影……他们对木塔的第一个感性认识不是它的空间,而是它的形象,平面化了的形象。暮霭消解了进深感。”

梁思成最初赶到应县的路程已不能精确考订,但是想必大致是先到怀仁,最后一程,走的是由怀仁与应县县城连线大致重合的那条直道,所以他看到的木塔,应该是视野尽头越来越大,愈发清晰。今日我们由大同再去这个方向,却不必经过怀仁了,55号二广高速先折向西南,再经大运枢纽向东转上18号荣乌高速,几乎是垂直于最初梁思成到达的来路,和远方的地平线平行。在目力所及之处,木塔在视野中蓦然出现,不大不小,已经和周边的杂景混在一起,谈不上有多么惊心动魄了。

无论如何,在建筑师后来绘制的应县木塔的立面图中,残留着这个层层深入的原始印象的痕迹——事实上,梁思成对“印象”和“结构”同样看重。第二天早上,在很近的距离内,梁思成看到的已不是神话般的木塔身影,而是真实的美丽:“……在光耀的晨光里,天是蓝得一片云都没有,塔身的木构架,油饰全脱落,显出纯润的古檀香色,构架间的灰墙反映着带红色的晨曦,而塔顶上的铁刹更不住地闪烁……”依据技术的直观,建筑底图尺寸比例异常精确,但是反映建筑实地的总体效果,则结合了西方建筑师当时习用的水彩画法,体现了空间的进深,是精确之上有意地模糊。

文章作者

唐克扬

发表文章36篇 获得25个推荐 粉丝498人

设计学博士,独立策展人,唐克扬工作室主持建筑师

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里