日子里的黄河

作者:《江河》杂志

2017-12-15·阅读时长7分钟

在我所有品读过的关于黄河的信息里,没听说谁敢把日子和养育自己的母亲区分开来的!

某年,我为了撰写长篇纪实文学《在水一方》,曾有幸涉足中国大西北广袤的乡村,我惊讶地发现,我走进过的200多个乡村,几乎村村都有龙王庙。求水的日子里,成千上万的人高举火把,在苍天之下、大地之上跪成一种无与伦比的虔诚和渴望。在红烛的火焰和紫香的缭绕中,庄重、慈祥、平静的水龙王俯瞰众生,目光里蓄满了母亲才有的表情。她身上倾注了芸芸众生对河流的崇拜和念想;她是龙,是水,是一条条跨越时空的、奔流不息的河流,去黄河那里“赶集”。

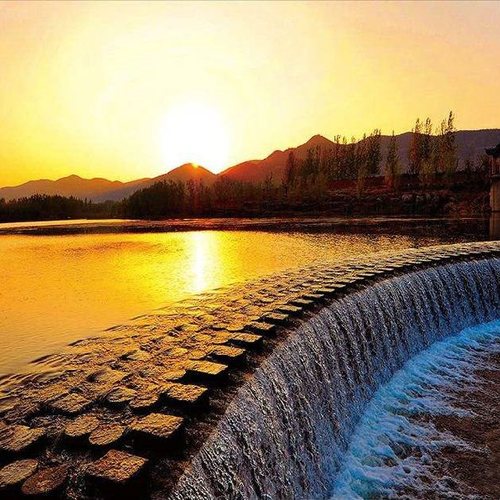

当一担水挑回家,炊烟袅袅升起,日子里所有的滋味儿,都有了。喝一口黄河水,一种宗教般的庄严在我内心伸展、曼延、弥漫。

当明白了一切祈福都是为了日子,我顿时明白了古代诗人“君不见,黄河之水天上来”的绝唱,不光是一种情怀,也不光是一种浪漫。

因此,我有理由文学地断言,黄河的文化源头早已超越了其地理意义上的故乡——青藏高原巴颜喀拉山北麓的约古宗列盆地。天下黄河“九十九道弯”的文化空间,同样超越了黄河5464公里身长所辐射的疆域。

黄河用数百万年的耐心和胸襟,轻轻拥揽了西北、中原、华北几十万平方公里的土地之后,天下苍生尽在她温情的视野里。“天一生水”。当我在故乡甘肃天水的伏羲庙默默感受这4个字时,我再次想到了黄河,在8000年前伏羲爷一划开天之后,我有理由对黄河、黄土地、黄皮肤之间的联系浮想联翩。

伏羲是谁?开天明道的人祖,三皇之首,黄河最优秀的儿子之一。我在散文《大地湾的声音》里写下过这样一段话:和人文始祖诞生于同一个故乡,是我此生最大的传奇。在这里,我经常看到双手合十的人,他们为了延续眉头的喜庆,为了摆脱死亡的恐惧,为了珍惜活着的荣幸,所有的表情,均在生命的寄托和期待中发酵、显现。

千百年来,人们就是这样在寻找,在觉悟,在探索,在创造。跪倒在尘埃的膝盖下,是文明启肇之后顽强的创新、延续和期盼……伏羲如此,伏羲的子孙——我、你、她、他,注定也是如此。

转轮藏作为集藏经与传教于一体的一种特殊形制的法器,自产生至今已有1400余年的历史。转一圈经轮如同读一卷经书。它在万象大慈法轮林寺的转经廊里不知已转了几多轮回。董保华/摄影

我由此想到了两个词:一者,道法自然;二者,天道酬勤。

沿着黄河走,我发现,宗教对人类精神的浸润和人类心灵对宗教心悦诚服的接纳,早已成为一种无与伦比的双向力量,让我感受到了黄河文明“创世”和“维世”的巨大景观。

我去过山顶洞人、蓝田人等古人类遗址,当时的先祖们已经懂得给死者佩上殉葬的饰品,用来安慰死者的灵魂。

我同样去过与文明初肇有关的大地湾遗址、大汶口遗址、龙山遗址,目击之处,尽显先祖们的图腾、崇拜意识。他们以各种各样的符号,表达着人与自然、人与生命、人与万物之间千丝万缕的联系。

黄河两岸的人类,在黄河母亲的万古涛声中,时刻保持着清醒的头脑:敬天法祖。

我忽发奇想,假设百万年前中国西部的地质变化没有为黄河的诞生提供可能,那么,谁来给我们提供一担水的意义,我们还有日子的表情吗?

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”

人是谁?人是神;神是谁?神是人。

当某一位具有引领地位的人带给人类巨大福祉的时候,人们有理由将其供奉为神。在我看来,神代表的不仅仅是自己,他身上汇聚了人类共同的理想和愿望。敬神、尊神,归根到底就是敬人类自己,尊人类灵魂。

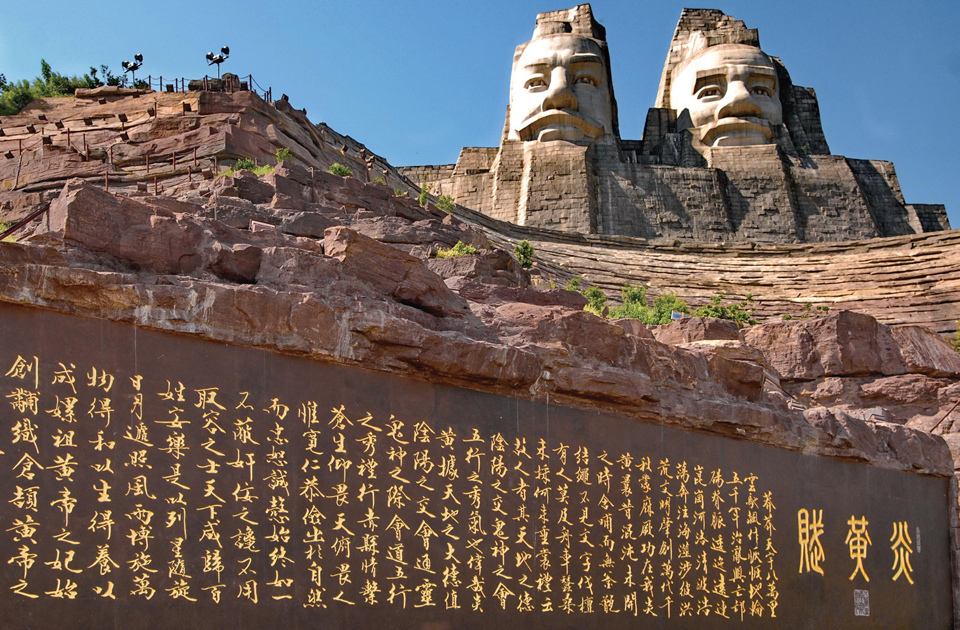

从原始社会到氏族社会,黄河流域到底何时形成了中国本土的宗教神系的雏形,恐怕永远是一个谜。我们只知道,自“三皇”伏羲、女娲、神农和“五帝”轩辕、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜以来,“道”早已自觉或不自觉地成为对社会关系起制衡调节作用的超越力量,成为黄河儿女精神和物质的特殊支配方式。

两汉之际,佛教从印度传入黄河流域,“儒、道、释”在长期的磨合中由“三教鼎立”变成“三教合一”。放眼当下,当我们随便走进黄河两岸的某处宗教圣地,时刻能感受到儒、道、释三教的气息,感受到伊斯兰、天主、基督缓缓进入黄河流域的足音。

自古至今,黄河流域到底还有多少明君良臣、贤达善士被永久供奉?恐怕千万不止。仅在我的故乡天水,秦祖非子、诗仙李白、飞将军李广、织锦苏慧等历代人杰,被当做神灵来供奉,其中忠烈侯纪信,那可是千年的城隍爷,恪尽职守地呵护着一方家园。这些具有人、神双重性的黄河儿女的翘楚,可谓灿若群星,盈如谷穗。

我没有能力追溯历史,但我有能力仰望星空。

受认识的局限,我们姑且屈从传统定论,把华夏文明封顶到5000年。有位老人告诉我:“这肯定是个脆弱的结论,黄河流域的大地之下,到底还有多少超越5000年的遗存,至少当下无从得知。”

也许,我们仅仅领受了黄河文明的一角,置身历经千年风霜的殿堂和古柏,耳闻那经久不息的钟声,我们只知道,历史刚刚从史前向殷商走来,从秦汉向唐宋走来,从明清向当下走来。

“奔流到海不复回。”

黄河似乎时刻在提醒:勿回首,向前走,只要把握好日子,你理想中的前面,就在前面不远的前面,等你。

“人活一辈子。”

这是普通农民在田间地头的口头禅。

先哲们却说:“天下万物生于有,有生于无。”

“脑子一定要清醒。”

我们无法忘记母亲对儿子的唠叨。

先哲们却说:“生生之谓易。”“一阴一阳之谓道。”

“生死不已。”

哲学从日子中来,同时又服务于日子。

中国哲学不同于古希腊、古埃及、古印度由文字传承的哲学,她完全是非文字的。《周易·系辞》载:“河出图,洛出书,圣人则之。”相传,大约8000年前,中原孟津境内的黄河中浮出龙马,背负着神秘的《河图》与《洛书》两幅图案,逆流而上,献给陇上天水境内的伏羲,伏羲由此在渭河之畔的卦台山观天察地,演绎成《八卦》。

渭河与洛河,前者是黄河最大的支流,发源于甘肃渭源县的鸟鼠山,于陕西潼关注入黄河;后者是黄河三门峡以下最大的支流。而黄河的支流数以万计,每一条河都记录着奔向黄河的步伐,每一条河都是每一担水的合计,它们的精神系统与《太极》《周易》《六甲》《九星》《风水》等哲学信息紧密相连,像血一样在每一个炎黄子孙的身体里流淌。

荀子曰:“不积小流,无以成江海。”在黄河沿岸的乡村,你侧耳谛听,一定能听到这样的声音:“滴答,滴答,滴答。”那是屋檐水的声音,毫无疑问,它也是黄河的声音,它最终在华北汇入苍茫的大海。她带去的,是所有炎黄儿女的表情。

是表情,必然有阴晴圆缺。

《八卦》认为,世间万物,无不由阴阳二元构成。

小时候,我曾天真地请教过本村的一位阴阳先生:“啥叫阴阳?”

“就是白天和黑夜。”

“哈。”我当时就乐了,阴阳,原来这么简单啊!

但阴阳先生接着说:“非白即黑,非黑即白。”

中学阶段,我曾一度迷恋黑格尔、康德和马克思。但有一位外国朋友告诉我:“我不敢轻视中国哲学,因为有一条河,它叫黄河,是一首叫哲学的诗。”

诗?我的耳畔,顿时响起先秦以来黄土地上的低吟浅唱:“坎坎伐檀兮,置之河之干兮”……“所谓伊人,在水一方”……“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”……

30年前,黄河两岸流行着一首叫《黄河源头》的歌。每一句艺术的经典,都是日子的生动反映。

我当然清醒,艺术创作离不开科学的辩证法和方法论。

在我心灵崖畔的视野里,古人和今人的艺术联系、传承、根脉如此地密不可分。那史前人类遗址中陶罐、陶瓶、陶盆上镌刻、描绘的艺术符号,那用简单的线条、笔画对河流、鱼虾、白云、牲畜、狩猎、祭祀等状物及生活的表达,那云冈石窟、龙门石窟、敦煌石窟、麦积山石窟中的雕塑、壁画……

那一刀又一刀,一笔又一笔,一画又一画,分明是一支支反复吟咏的民谣,蓄满了所有关于日子的歌。这些歌,伴随着黄河的涛声,经久不息。当艺术融入人们的日子,那不就是一曲几千年的黄河大合唱吗?

一直在想,在中国,可与黄河比肩的河流不在少数,可是,每当中华民族处于生死存亡的十字路口,为什么人们首先想到的是黄河?

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,河西山岗万丈高,河东河北高粱熟了……”也许,社会学家给出的答案是母亲,哲学家给出的是精神,政治家给出的是人民,美学家给出的是气质,历史学家给出的是传统……

一位民间的风水师却这样回答我:“风水。”我的理解是,黄河流域的气候、土壤与地貌,体现了农耕文明更多的特征,“河东河北”密不透风的高粱,既给黄河儿女以日子,同时也为黄河儿女抗击外来侵略提供了天然屏障。“黄河在咆哮”,那是对敌人的怒吼,也是对儿女的唤醒。

毋庸讳言,近百年来,中国东南沿海地区创造时代文明的步伐要远远比黄河流域快得多,这得益于现代工业、海洋文明的进步与发展。“源头不会变,风水轮流转。”这不光是一个哲学问题,还是一个历史问题,也是一个生态问题。变与不变之间,人与自然的作用力可以海枯石烂,也可以沧海桑田。

我们一定不会忘记这样一段歌词:“我的故乡并不美,低矮的草房苦涩的井水,一条时常干涸的小河,依恋在小村周围……”

我在黄河流域考察农村饮水现状时,再次看到了农民肩膀上的一担水,那,还是我小时候见过的清冽的水吗?那分明是稠泥浆。有个不争的事实是:黄河瘦了,近几十年来,曾频频断流。一条条排污管道,像罪恶的大炮一样伸向黄河。

“保卫黄河!”

半个世纪前黄河儿女面对列强发出的呐喊,犹在耳畔,只是,如今黄河的“敌人”隐藏在哪里呢?

要我说,就在我们自己的日子里,你,信吗?

信不信,一担水的日子里,什么都看得出来。

我仍然想做这样一个梦,自己变成了那个歌声里牧马的汉子,手里拎着酒壶,沿着黄河行走,马蹄悦耳。我的方向是那么明确,不远的擀毡房里,有一位美丽的姑娘,在为我歌唱。

就这样策马而去,不愿醒来。

(文/秦岭)

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得15个推荐 粉丝707人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里