“水”何以能成为“文化”?

作者:《江河》杂志

2017-12-29·阅读时长5分钟

文化即“人化”

什么是文化?学术界众说纷纭,据不完全统计,定义有200多个。英国哲学家罗素认为,文化是人类在战胜对立面的过程中创造出来的东西。他说:“人类自古以来就有三个敌人,其一是自然,其二是他人,其三是自我。”这里说的“敌人”就是矛盾的对立面的意思。为了克服与自然的对立,人类创造了物质文化,如为了避风雨而建造房屋。为了克服与他人的对立,追求社会的和谐相处,创造了行为文化,也叫制度文化,如为了解决人与人之间的冲突而制定法律,为了避免公共交通的混乱而有交通法规。为了克服与自我的对立,实现内心的平衡,创造了精神文化,包括科学、哲学、文学、艺术、宗教等。

根据上述理论,文化学家将文化划分为三个层次:外层直观的部分是物质文化层,中间“心”“物”结合的部分是行为(制度)文化层,最内在的是属于“心”的精神文化层。精神文化是文化中的核心内容。从文化变迁来看,物质层面的文化变化较快,行为(制度)层面的文化要相对缓慢一些,精神文化变化则最为缓慢。

文化有广义、狭义之分。上述罗素所说的文化就是广义文化,是指人类在社会实践过程中创造的物质、精神财富的总和,大致相当于通常所说的社会文明。狭义的文化专指精神文化,包括一切自然科学、社会科学和社会意识形态。当我们说某人文化程度高,某项活动有文化内涵时,就是从狭义角度上使用这一概念的。

罗素的话也许会让人误解为文化是人类在克服矛盾对立面的被动过程中产生的,其实很多文化是人类在社会历史发展中主动创造出来的。

我国现代著名哲学家贺麟也对文化发表过很多见解。

他认为文化是“人生的花样”,所谓“花样”就是在实际功利需求之外,追求一种“有意味的样式”。众所周知,吃饭、穿衣是人类生活的最基本需要,其实用价值自不待言。但随着社会发展,人们在吃饭穿衣上并不仅仅满足于果腹遮体,还有很多非实用的追求——饮食包含着复杂的类别、流派,丰富的历史、技巧、风味、礼仪,服饰之中也含有许许多多的式样、工艺、讲究,因此产生了饮食文化、服饰文化。“花样”越来越丰富,则标志着文化的进化。

再举一个人们熟知的例子——北京卢沟桥。水利和交通功能无疑是卢沟桥的主要实用目的,但不是唯一目的。它的栏杆上雕刻了众多精美的石狮子,桥边建有乾隆皇帝题诗的御碑亭,这些都是实用之外的“花样”。此外,我们中国人都会记住它还是抗日战争的爆发地,这更为卢沟桥增加了实用功能之外的历史与精神内涵。随着时代进步,卢沟桥的水利与交通实用功能在逐渐减弱,但卢沟桥的文化意义并不会随之消失,甚至历久弥新。它作为中国名桥,在历史、美学、艺术等方面的重要价值必然代代延续。这跟长城成为中华民族象征一样,蕴含着同样的道理。

可见,文化就是指人类创造出来的东西,也就是“人化”。完全由自然形成的、没有人类劳动痕迹的东西,就不能称之为文化。比如在联合国世界遗产分类中,黄山、九寨沟是自然遗产,长城、故宫、都江堰是文化遗产,而泰山就是自然与文化双重遗产。

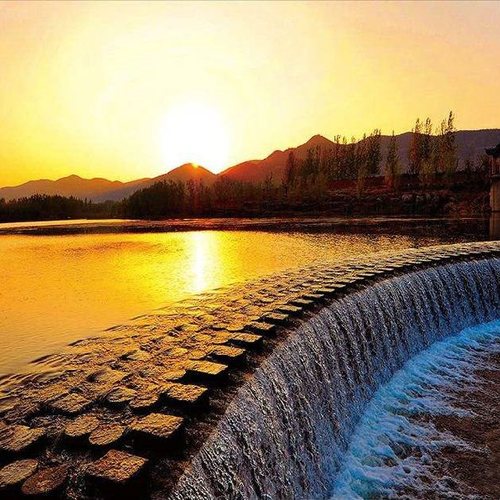

水文化的生成

由此思考“水文化”,首先要弄清楚的就是,水并不能自然生成“水文化”,有水不意味着就有“水文化”。水文化是人在与水打交道的过程中产生的文化,水作为一种媒介、载体,与人类的物质活动和精神活动相结合,就会产生文化,即水文化。因此,滔滔洪水不是文化,但是经鲧、禹治理,就形成了水文化。鲧之堵,禹之疏,尽管方法和结果都不同,但都凝结了对于人水关系的深刻思考,体现了人类治水创造,故称为治水文化。又如,在湖南永州崇山峻岭之中,竹林掩映着一潭清水,在不为人知时,这不是文化,但是柳宗元发现了并写成《小石潭记》,经过柳宗元的精神劳动,便产生了水文化,成为观赏自然之水的名篇佳作,小石潭也由物质之水变成精神之水、文化之水。

也就是说,水文化产生的关键,是人在与水发生关系过程中进行创造性劳动。人是水文化的主体,水事活动是水文化产生的源泉。人水关系范畴很广:用水、治水、管水、节水、护水、爱水、观赏水……因此,水文化也由此涉及生活的方方面面。从历史来看,自从人类社会形成以后,水与文化便须臾不可分离。人类早期的文明没有钢铁、煤炭、机械、石油、电力,但是不能没有水,人水关系伴随着人类社会发展的始终。在这个意义上可以说,水文化的历史与人类社会的历史一样久远,发展永不停息。从现实来看,世上可以有不沾酒与茶的人,“酒文化”、“茶文化”可能与他无关,然而他能不与水发生关系吗?每个人生存与生活都离不开水,在获得水、使用水的过程中,都蕴含着丰富的人类劳动创造,在这个意义上,可以说水文化是联系着社会每一个人的全民文化。

水是生命之源,生产之要,生态之基。人类社会的众多行业文化,都是以水文化为存在基础的,如畜牧文化、渔业文化、农耕文化、饮食文化、茶文化、酒文化、花卉文化等等。目前,这些文化都各自成为独立的文化研究领域。但是,设想一下,假如没有水文化,这些属于分支的行业文化还能独立存在吗?可以毫不夸张地说,水文化具有“母体文化”性质,它渗透在许多分支文化之中,并对其产生重要影响。

传播与弘扬水文化

或许有人质疑:水利人以水为工作对象,倡导、研究和传播水文化,是否出于职业偏好?毋庸讳言,“日久生情”是人类情感通则,但是弘扬优秀水文化,却并非出于水利人职业自恋。

从一个方面说,一个事物是否有文化内涵,文化积淀是否丰厚,都不是由我们的主观感情来一厢情愿决定的。正如前面所言,水文化本身有着极其丰厚的蕴含,无论从历史、哲学、文学、艺术、宗教、军事、政治角度梳理,还是从波澜壮阔的当前水利工作实践来考察,它都有着丰富的文化资源和思想宝藏。

从另一个方面说,弘扬优秀水文化更是出于我国社会发展的现实需要。我们知道,水问题对我国经济社会发展构成严重约束,不仅需要水利人治水、管水、供水,更需要全社会爱水、护水和节水,只有这样,才能做到人水和谐,建设生态文明。也就是说,在当前我国社会的人水关系中,迫切需要水利人和全社会对传统水文化进行梳理、挖掘和继承,并且加以发扬光大,创造符合发展需要的新的水文化,这是实现中国梦伟大课题中的应有之义。

在水文化的基本概念中,有人将“水文化”与“水利文化”视为等同,这是需要澄清的误解。从逻辑上说,它们是包含与被包含的关系,前者包含了后者,并且大于后者。水文化是广义的社会文化,涉及人类社会生活关联于水的各个方面,包括水利之外的关于水的信仰、传说、风俗习惯等,可以与各行各业都有密切联系。水利文化属于行业文化,具有鲜明的职业与行业内容特色。由于治水、管水是人水关系中最为重要的部分,因此以治水、管水、除水害和兴水利为主要内容的“水利文化”在“水文化”概念中居于核心地位。至于水工程的文化内涵、水环境的文化价值,以及治水文化、管水文化等等,都属于“水文化”和“水利文化”的共有内容。

(文/尉天骄)

祝所有水利人和《江河》杂志的读者,新年好!

文章作者

《江河》杂志

发表文章52篇 获得7个推荐 粉丝709人

传播江河文化,普及水情教育

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里