韩城:壮游的起点

作者:张星云

11-05·阅读时长22分钟

寻访禹迹

在长达两三年旅程的最初阶段,司马迁几乎完全是按照大禹治水的足迹行走的。

他从关中出来,向南,去追踪大禹治水的真相。先到湖北,然后前往潇湘一带,实地考察了黄河、淮河和长江三条主要河流;乘船巡游沅水、湘江,前往洞庭湖、鄱阳湖、洪泽湖,观察这些巨大湖泊的蓄水能力,来论证禹因势利导的疏导方法是否真实存在;前往湖南与广西交界处的九嶷山,相传舜在南巡狩时死于苍梧之野,葬于这里。他还登上庐山,考察禹疏导洪水至九江的可能性。随后他前往绍兴,“上会稽,探禹穴”。

司马迁选在元朔三年(前126年)出发,正好20岁。他离开自己生活的地方,开启了这场持续两三年的壮游,目的是踏访历史遗迹,搜集天下散佚的史料。结束壮游回来后,他很快结束了自己无忧无虑的少年生活,进入到京城的官场之中了。这场壮游是如此重要,很多人认为正是这场壮游改变了司马迁看世界的方式,是他日后撰写《史记》的重要基础,并以此改变了中国历史的书写方式。

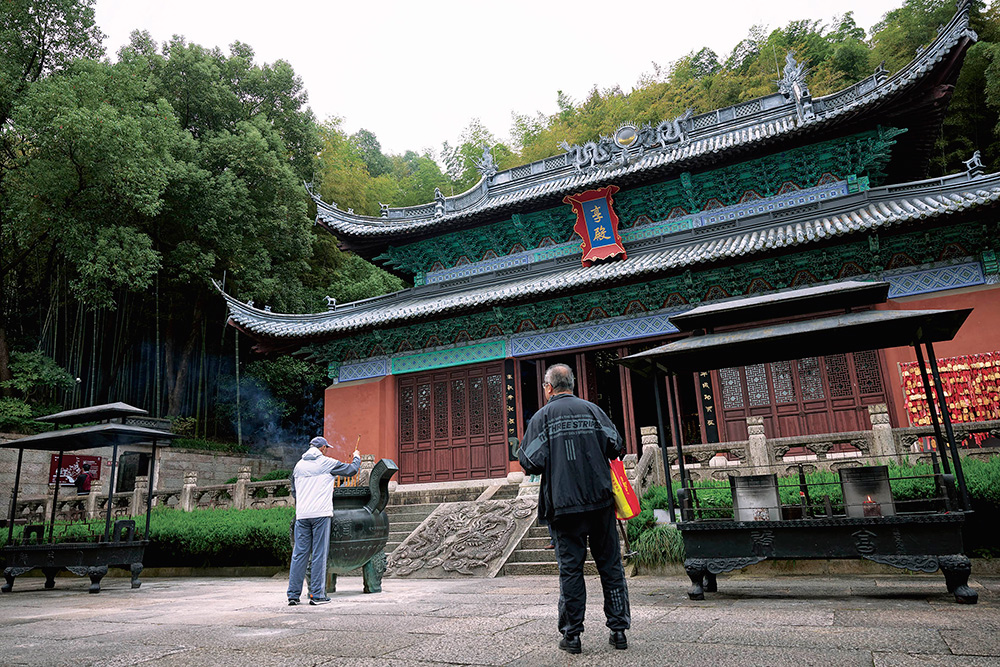

现在的大禹陵是绍兴会稽山脚下的一个景区,据说大禹庙始建于南朝梁时,后几经重建修缮,如今保存下来的是一片明清时期古建筑群,其中大殿重建于民国时期,采用了水泥。大禹庙侧面,有一处随山势而上的小路,通向一块石壁。相传这里就是“禹穴”,即大禹归葬之地,旁边还有一块巨石,石上建亭,被称为窆石,传为大禹下葬的工具,又传为古代图腾崇拜之物。今石上现存最早的题刻为东汉永建元年,鲁迅曾梳理源流,认为此石最晚于秦时已存在。

大禹陵旁还有守陵村,村民姓姒,相传就是大禹的姓氏。守陵习俗如今在绍兴依然存在,更有“坟亲”这样特殊的家族关系,即大户人家去世后,通常会避开绍兴平原地区,选择南部会稽山山区下葬,于是会在山区附近找一户人家,请对方每年清明或冬至前去祭拜,以此形成两个家族的世代关系。

司马迁来到绍兴时,不仅有可能见到过为大禹守墓的后人,也可能认真研究过大禹在这里治水的可能性。在几年前杭州良渚申请世界文化遗产的时候,浙江省考古所调查良渚遗址周边的古水坝外,也调查了离杭州仅半小时车程的绍兴古越国时期的20多条水坝,比如秦望水坝、云松水坝、塘城水坝,发现这些水坝都是修建在会稽山山区与平原的交界地带,这样既可以防止下游平原地区海水倒灌,又可以储存山水用于灌溉。

在大禹治水的传说流传大约2000年后,司马迁重走了禹走过的地方。相传禹就是在绍兴,将洪水疏导进海,最终完成了治洪大业。舜因禹治水有功禅让帝位给他,禹随后建立了历史上第一个朝代夏朝,禹封禅、娶妻、计功、归葬都发生在绍兴。

绍兴文物处处长马峰燕告诉我,在司马迁所在的西汉时代,绍兴地处极其偏远的边疆,与现在人们的认知大相径庭。早期中国航海能力不行,沿海地区成了最封闭的边远地区,而关中地区和今河北、河南、山东等地,与周边少数民族形成华夷杂处的情况,成了文化交流比较密集的地区。

按照司马迁后来在《史记·越王勾践世家》里的记载,夏后帝少康的庶子被分封到今绍兴,主要目的就是奉禹之祀,因此司马迁来到这里时,见到的当地人应该都是为禹祭祀守墓之人的后代。

现在的绍兴有着众多“禹迹”:禹庙、禹林、禹祠、涂山、了溪、防风氏行堂、禹余粮石等,浙江省更是推出了《浙江禹迹图》,地图中标注地多达209处。

显然这些“禹迹”大多是后人的附会,司马迁当时来到绍兴能看到多少,我们已经不得而知,而如果从司马迁所处的西汉再往前倒退2000年,在舜和禹所处的上古时期,北方的帝王死在如此偏远的南方,在今天的学者们看来难免觉得不合情理。

马峰燕自复旦大学历史地理学博士毕业,他从人口迁移、民族研究的角度来看,认为绍兴乃至整个东南地区今天所谓的汉族,很多是秦汉乃至更早的北方中原地区的人迁移过来的,移民带来了自己的历史、信仰、家族传承,于是诸多历史记忆和传说神话在南方有了切实的落点,全国遍地“禹迹”。而司马迁20岁壮游全国,动机之一便是“礼失求诸野”,当每次发生朝代更迭或动乱,华夏族都会为了远离战火而离开中心城市,迁徙至偏远地区,这些远离华夏文明中心的地区反而将远古的礼仪和历史记忆保留、传承了下来。

那到底大禹治水的故事是传说,还是真实存在的?当司马迁在撰写《史记》时将大量笔墨用于大禹治水以及尧舜,他认为这些故事和人物是传说,还是真实的?

复旦大学历史系教授韩昇对本刊说,司马迁写历史事迹,背后一定是有地理支撑的:“我感觉如果他不相信,也不会20岁壮游去寻访禹迹,首先他是相信有这样的事情才会去,但问题是去了他也不见得全信,因为不全信他所以要去。考察就是为了眼见为实,去看看到底是怎么回事,是真是假。”

韩昇分析,司马迁所处的时代,比我们早2000多年,更靠近上古,他能接触到的上古文献也要比现在多得多。尤其是他后来在汉武帝时期作为中书令,有权在皇帝书房整理宫内文库档案,肯定可以阅读大量当时的官方档案、传世文献及民间著作。尽管司马迁在描写大禹治水的故事时,大量采用了《尚书·禹贡》的文字,有些地方只是稍加修改,有些地方加入了他亲身旅行和调查的见闻,但他通过前往全国各地的行走,收集各地传闻,发掘了很多地方性的资料,与中央控制的这些传世的文献资料结合在一起,他形成了自己的独立判断,哪些是传说,哪些是真实?他通过他自己的阅历做出的选择,这个选择一定是非常严格、严谨的。

那我们应该如何理解司马迁描述历史时的选择?他为什么会首先去重走大禹治水的遗迹?要理解他,需要先回到他的故乡韩城,他人生的起点,那里也正是相传大禹开始整治水患的起点。

黄河边的故乡

黄河边的龙门风景区游客寥寥,即便是在这样一个10月下旬尚且温暖的午后。看有人来参观,门口的工作人员起身带着我们来到上山缆车入口处,他操作开关,缆车徐徐启动。

在门口买票时说是上山缆车,但实际上是一个依山势而建的自动履带,就像滑雪场初级道通常配置的那种,我们站在上面,带着我们徐徐向山上移动。不过这条履带极窄,也非常陡,使得我们在上升过程中不得不坐在履带上,以防止摔倒。坐下来后我仔细查看,发现这是采煤厂运煤的履带,原来当地“就地取材”,建造了这个风景区。

如今这里没有多少游客,就像是被人们遗忘了一样。龙门处于山西陕西两省的交界处,一条黄河将两省分开,东岸是山西河津市,西岸是陕西韩城市。两岸都建有密集的工业区,钢铁厂和发电厂的烟囱冒着浓烟。因为有煤,这里曾是80年代经济起步较早的地区,韩城也是陕西省最早的几座县级市之一,不过近几年的韩城没有蹭到山西古建筑爆红的流量,也不是黄河沿线旅游的经典目的地。来自西安的游客们自驾通常会选择去龙门上游的壶口瀑布,或者下游的潼关黄河大转弯处。

山上有一个巨大的观景平台,站在这里,可以一目了然地看到黄河穿越龙门前后的巨大变化。我的右侧,也就是上游,黄河在黄土高原高耸的巨大峡谷里奔流,水流湍急,深黄色的河水裹挟着泥沙,汹涌、激烈、危险,它是我印象中黄河的样貌。而在我的左侧,也就是穿过了龙门的下游,黄河一下变成了宽阔平坦的巨大河面,水流速度迅速下降,河岸边有人在午休,有人钓鱼,平静、缓慢、安详,就像我印象中长江中下游的样子。

源自青藏高原的黄河,从内蒙古河口镇开始,进入了黄土高原地区,便沿着晋陕大峡谷激流狂奔,直至峡口最南端的龙门。在此“激浪三千尺,平地一声雷”,黄河河道在龙门由窄变宽。《尚书·禹贡》说,“两岸皆断山绝壁,相对如门,惟神龙可越,故曰龙门”。

相传大禹正是在此治水,黄河上游在晋陕大峡谷河床变窄、水变深,经常洪水泛滥,于是他“导河积石,至于龙门”,凿山断崖,引黄导流,使阻塞在峡谷中的洪水能够顺利下流,历时13年而驯服洪水,使天地平成。如今望去,龙门两岸山壁如削,就真如人工斧削一般,因此龙门也被当地人称为“禹门”。

司马迁在《史记·太史公自序》中说自己“迁生龙门,耕牧河山之阳,年十岁则诵古文”,短短17个字,概括了自己的童年,而这样的童年,对他的影响其实是极其深远的。对于一个出生在龙门黄河边的孩子来说,当他面朝黄河,汹涌翻滚的雾气连带泥沙飞溅到脸上时,从小在耳边听说的治水传说,肯定激起了他无限的好奇心,终究是想去探个究竟。

从龙门沿着陕西一侧往下游,行30公里处就是建在古河道外高原之上的韩城古城。说是古城,实际上是隋唐时期修建的老城,城内文庙、东营庙、城隍庙等古建筑规模不小。而司马迁时代的夏阳古城,则要再向下游10公里,也就是现在司马迁祠墓所在之处。

不过夏阳古城几乎没有留下什么,由于晋陕大峡谷的黄河水在龙门迅速由窄变宽,水流速度下降,使得黄河中的泥沙大量沉积与此,河床抬高后,每经几十年后黄河就会改道至另一侧低地通过,河道在宽阔的河床上来来回回摇摆,不断打破原有的地域关系和空间格局,于是产生了“三十年河东,三十年河西”的谚语。

我们见到的司马迁祠墓格局主要是清康熙七年扩建的结果,祠墓坐落在韩原之上,相传郦道元也曾来到这里寻找,按照他在《水经注》的记载和考证,西晋永嘉四年(310年),汉阳太守殷济在这里建石室,立碑树垣,此后香火绵延。不过祠墓附近的古村落早已荡然无存,三门峡水库建成后,这里经历过涨水,村民迁走,古村落淹没。

从司马迁祠墓所在地继续往原上走,就到了徐村。这是个典型的关中平原上的小山村,地处高原之上,当地流传是司马迁后裔所在的村落。司马迁后裔宗亲会会长同旭朋介绍说,村子里现在90%的人都姓同,还有少数姓冯,相传司马迁因李陵事件入狱后,族人害怕被株连,几次迁移住所,后来将“司”“马”二字添加笔画后改姓同、冯。

如果想象着是在徐村,司马迁度过了自己的童年时光,那么他说自己“耕牧河山之阳”就有了一个场景。后人通常认为这大概是自谦之词,但实际这也可能代表他对地理和自然的亲近。从小漫步在黄河边的司马迁,看到的不是一个狭隘、单调、刻板,上尊下卑等级森严的世界,而是一个开放的、活泼的、活生生的世界。“三十年河东,三十年河西”的黄河河道,司马迁再熟悉不过了,世事沧桑,人生跌宕,时间和人事都会随着黄河而变迁,盛衰荣辱皆非永恒。

从更大的地理空间来看,这里也绝非关中平原上的山村小城。司马迁祠墓所在的原下,就是芝川古渡口,是黄河从晋陕大峡谷出来、河水稍微平缓以后的第一个重要津渡,自古航运极其发达。

韩城司马迁研究会会长程永庄介绍说,直至上世纪30年代,芝川渡口依然繁忙,这里有3家船厂,300只船,向上游运布匹、颜料等工业制品,向下游运农副产品、煤炭。交通的便利带来商业的发达。1937年八路军选择从这里横渡黄河,入山西抗日,不仅因为船多,也因为这里商号众多,各类军需品都可以买到。如今在司马迁祠墓下东南立有八路军渡河纪念碑。

因此尽管这里远离长安,如今开车从西安到这里也要4个小时,但司马迁成长的环境绝非一座封闭的山区小镇,而是一处开放的交通要道。这里是黄土高原与关中平原的交界地带,也是沟通关中与三晋的要道门户,两种完全不同的生态区域在这里交汇、冲突,司马迁就是在这样一个多元文化的地理交界处成长的。

韩昇向本刊分析说,在黄河边的成长经历,让司马迁后来写就了《史记》这样的著作。历数在他之前的历史书写,《春秋》是编年体,里面多是微言大义,《战国策》是碎片化的,而司马迁的《史记》首次将一个个人物故事以线性叙事的方式串联起来,像南去的黄河一样。他笔下的历史人物,也像家乡龙门这段黄河一般复杂矛盾,从狭窄河道里的奔腾咆哮,情感爆满,随后又像到达了宽阔河床上一样,带着读者们冷静、理性地反思。

史官世家

从小在韩城成长的司马迁,不仅受到地理、自然的影响,更受到家族的影响。

《史记》130篇,最后一篇《太史公自序》,通常被视为一书的总序。在自序里,司马迁开篇就写自己家族的史官传统:他的远祖是代代相传的“巫觋”家族,原为黄帝之孙颛顼身边负责通天地、掌历法的辅弼。这个职位在上古时代颇为重要。古代部落首领进行重大决策的时候,需要综合两个方面的信息做出决断:一为“巫”,一为“史”。

商朝以后,随着社会的发展,人们对大自然的认识逐渐提高,对神力的敬畏逐渐下降,而对历史的倚重则不断提高,“巫”作用下降,司马氏家族也因此由“巫”转“史”,周宣王时转而成为周朝史官。司马迁在《报任安书》中说自己“究天人之际,通古今之变”,也是指自己的这两样家学传统。

不过自春秋以来,政治家们认为过去对现在的参考价值相当可疑,因此到了秦代的官僚系统中,史官已经成为一个微不足道的小官。秦汉时代,太史令隶属太常,秩600石,相当于一个中等县令,工作也与实际行政工作无关,而是遵循西周古老传统,观察星象和推算历法。

司马氏家族也适应时代的大变革,并没有继续做史官。秦国司马氏有名将司马错,秦惠王正是听取了他的建议,平灭巴蜀,后来司马错又率军多次重创楚国。司马错的孙子司马靳,是武安君白起手下的一员干将,是长平之战坑杀赵军40万人的重要参与者。司马靳的孙子司马昌在秦始皇时代任“铁官”,掌管国营的重要战略物资铁,司马昌的儿子司马无泽是汉高祖时管理长安城市场的“市长”。

司马昌和司马无泽便是司马迁的高祖和曾祖。直到司马迁的父亲司马谈出任汉武帝的太史令,司马家族中断了400多年的史官家学传统终于恢复了。汉武帝时代,太史令的地位重新升高,武帝推崇儒术,这样的官场氛围让有些人甚至宣扬,在一些礼仪性场合,太史令的位次应在丞相之上。

太史令司马谈是一位优秀的学者,他决心重振远古家学。在《太史公自序》中,司马迁收录了司马谈的一篇文章《论六家要旨》,学者们认为是司马谈早期撰写的文章。文中他把先秦诸子纷繁复杂的学说梳理为阴阳、儒、墨、名、法、道德六大流派,并对每个流派进行了评价。在这篇文章之前,并不存在法家、道家的概念,是他奠定了后世诸子百家的研究框架。

司马谈还有更大的学术雄心,他认为孔子之后,缺乏一部能够继承《春秋》的伟大史书,能够贯通古今统摄一切事实,并把中国政治文化传统纳入其中。实际上在司马迁还是少年的时候,很可能司马谈已经在撰写《史记》了。韩昇分析说,如今人们分不清哪些部分是他父亲写的,哪些部分是司马迁自己写的,因为他后来肯定有过一次统一的文字润色。

在京师工作的司马谈,有着极高的政治情商。在早期作品《论六家要旨》里,他最推崇道德家黄老之学,从西汉初年到汉武帝继位初期,这也是汉朝的主流意识形态。但随着窦太后去世,汉武帝独断之后,开始独尊儒术。司马谈迅速跟上形势,教导孩子时总是强调孔子和《春秋》大义,不再谈什么黄老之道了。司马谈也颇得汉武帝赏识,汉武帝最为重视的封禅大典,司马谈就是重要的策划人之一。

历史作家刘勃在《司马迁的记忆之野》中分析称,太史令的本职工作并不包含撰写史书,但司马谈利用汉武帝好大喜功,让汉武帝相信思想学术领域也可以创造空前伟业,于是司马谈将自己的个人修史冲动转化成了国家级的文化工程。很可能司马谈很早就意识到,自己穷尽一生也无法完成这样的写作工作,于是他早早便开始费尽心血培养自己的独生子司马迁,为他创造了极好的学习条件和工作机遇。

在司马迁年幼的时候,司马谈就已经离开韩城前往长安工作,留在老家的司马迁在乡间耕读。中国史记研究会会长张大可在《司马迁评传》中分析过,尽管秦始皇烧尽诸侯各国国家藏书,但不乏一些民间藏书得以保存,司马氏祖上世典周史,为渊源久远的书香门第之家,很可能家中依然存有大量先秦古籍,司马迁“年十岁则诵古文”,正是家学渊源和藏书条件所助成。

1960年,陕西省文物管理委员会在司马迁祠墓下300米处调查发现一处古遗址,采集到大量破碎的建筑构件,不少带有铭文,其中一块砖上模印“夏阳扶荔宫合壁与天地无极”12字,证明此地是汉武帝时所建的扶荔宫遗址。汉武帝为何要在此设立行宫?答案在黄河对面,对岸的山西万荣境内有著名的汾阴后土祠。按照《汉书·武帝纪》记载,汉武帝曾数次前往汾阴祀土,走的路线正是从长安先到夏阳,然后在芝川渡口渡黄河至汾阴,而建议汉武帝去汾阴祀土的大臣之一便是时任太史公的司马谈。很可能,在司马迁尚处年少的时候,司马谈就曾陪着汉武帝回到过韩城。

陶寺,文献、考古与传说

离开司马迁祠墓,路过扶荔宫仅存的台基,再往下走,很快就能进入古河床区域,有10公里宽。如今这里被建设成河堤自然保护区,上千亩的湿地公园,如果只是从高处远眺黄河,根本感受不到古河床的开阔宽广。我们从公路边进入,一直向黄河边开,车开了十几分钟才见到现在的黄河。

当地救援队队长,为我们准备了一条用竹筏和螺旋桨组成的小船,从这里横跨黄河,抵达对岸。这里如今是黄河最宽的地方之一,有3公里宽。队长在船尾熟练地驾驶着船,先逆流而上一小段,绕过浅滩,将船横过来向对岸驶去。

现在这个时候是黄河的枯水期,黄河在这里的平均深度只有2米,沙洲浅滩每天都有变化,因此没有固定的航道,需要行船师傅拿眼睛去看河面上的水线。“这就是我们这里黄河的特点,看似波澜壮阔,其实特别浅,因此航海经验再丰富的船长,也不敢在我们这里的黄河上行船。”救援队队长正向我们介绍着,此时我们的小船就搁浅了,他把螺旋桨抬离开水面,拿起船上的撑杆开始在船头船尾撑戳,试图让船离开浅滩。他抬起戳向黄河河底的撑杆向我们展示,此时这里的黄河只有20厘米深。

黄河上风很大,北方深秋干爽的风直直地吹在脸上。刚到黄河河心,我们就能看到对岸的汾阴后土祠了。如果从韩城开车,走北侧龙门的高架桥,要一个半小时才能达到后土祠,而从这里坐船,只要三十分钟,一下子实现了“三十分钟河东,三十分钟河西”。

黄河是秦晋天然的分界线,尽管只是一河之隔,对岸的山西汾阴景象就与陕西韩城不尽相同。与韩城侧古河床是湿地自然保护区不同,汾阴侧古河床上都是田地,从玉米到小麦再到高粱,此时正是秋收季节,河床上都是农用机械。

我们所见到的汾阴后土祠是清代建筑,但其位置仍是汉武帝祀地神后土时的原址。相传4000多年前轩辕黄帝曾在此扫地为坛,祭祀大地之神。元狩二年(前121年),汉武帝欲祀地神后土,以与祀天神上帝相配,太史令司马谈与祠官宽舒认为汾阴满足立祠的条件,于是在此建祠,是司马谈为自己家乡留下的政治财富。由汉至清,共有9位皇帝先后24次亲祀后土。汉武帝自己共8次亲祭后土,相传《秋风辞》就是在此所作:“泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波。箫鼓鸣兮,发棹歌,欢乐极兮哀情多。”

站在后土祠高台上望向黄河,远处河对岸韩城现代化的高楼清晰可见,但如果再仔细观察近处脚下,会发现靠近后土祠的河水并非黄河,而是一条汾河的支流,实际上它与黄河在这里共用一条古河床,并在后土祠处汇入黄河。

我们顺着这条汾河的支流逆流而上,开车一个多小时,就可以到达山西临汾陶寺遗址。自1978年以来,中国社会科学院考古研究所和山西考古队在此地进行了大规模的发掘工作,发现了陶寺文化遗址,考古出土的大量文物,帮助人们在认识上古史方面取得了突破:这里发现了中国早期的文字,这里还出土了世界上最早的建筑材料——板瓦,以及黄河中游史前最大的墓葬。

陶寺遗址博物馆在经历了三年多的建设筹备后,即将于2024年11月开馆,中国社科院考古研究所陶寺考古队领队高江涛在筹备期间接受了本刊的采访,他说,陶寺遗址经过46年的考古发掘和研究,可以确认是龙山时代晚期的一座都城。“如果不忽视古代文献记载的话,那么可以说,以尧、舜、禹为代表的那个时代是真实存在的,而陶寺是那个时代的都城。”高江涛很肯定自己的判断。“如果文献是佐证,那考古就是实证”,高江涛的思路是,分别将陶寺遗址重要出土文物与上古神话对应,寻找两者之间可能的联系。

他提到,70~80年代出土的重器中有彩绘的陶制龙盘,是目前为止中原地区最早的龙图腾,龙盘底色多用红色,而上古文献传说记载,尧的母亲因为感应到一条赤龙而生了尧。

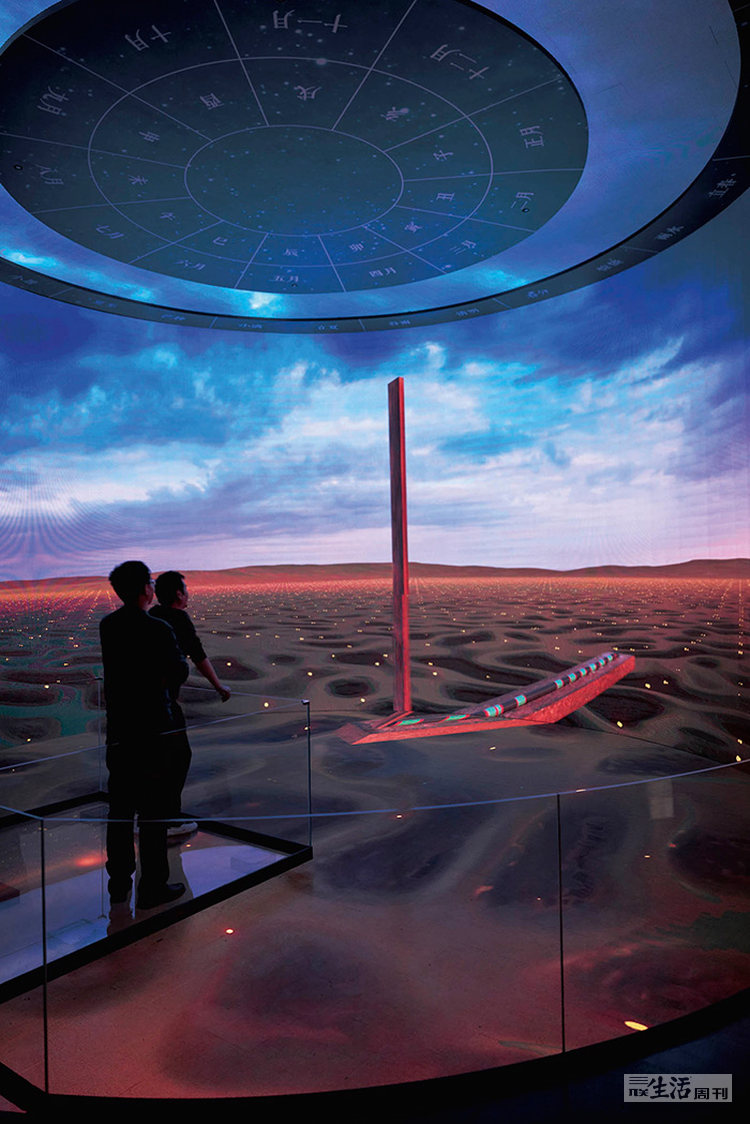

2003年,陶寺考古发现了一座观象台,13根夯土柱子立于山上一字排开,每天日出时,太阳会从不同的柱子缝隙之间升起,当时的人就是通过土柱的狭缝观测日出方位,来确定季节和节气,这也因此成为目前为止最早的测日影的天文观测系统。这与《尚书·尧典》中的记载相吻合,相传尧很重要的政绩便是观象授时、制定历法,这也意味着在这个时期农业在社会中的比重是提高了,农业跟气候的关系非常大,所以尧非常注意日夜星辰和四季变化的规律,根据春夏秋冬四季的变化来决定耕种收成。

此外古代文献中还记载,尧舜之间禅让的时候,“允执厥中”。清华大学藏战国竹简中提到了四个“中”,一些学者认为圭尺代表“地中”,而陶寺就出土了圭尺。按《吕氏春秋》记载,陶唐氏部落以舞蹈闻名于世,后来帝尧登基后又改变前人的音乐以配合舞蹈。而陶寺至今出土了7大类28件古乐器,其中古老乐器鼍鼓和特磬是迄今所知同类乐器中最早的。

陶寺出土文物中最著名的当属朱书扁壶,学者们对陶壶上写有两字的释读众说纷纭,一字为“文”,另一字则争议颇多,有一些学者认为就是“尧”字,还有一种看法认为是“阳”,还有另一种说法,认为“阳”通“唐”,而陶唐氏,正是指的尧。

在高江涛看来,除了文献为佐证,考古为实证外,还有民俗学作为旁证。如今洪洞县羊獬村每年都会举办接娘娘迎姑姑的民俗活动,纪念尧将自己的两个女儿嫁给了舜。陶寺附近村子每年二月二举办社火,也是祭尧。霍州市每年清明节当地人会制作花馍,叫“蛇盘盘”,与陶寺出土的龙盘形态非常接近。至今陶寺遗址所在的襄汾地区,当地方言中都将太阳叫成“尧窝”,而方言中“尧王”两个字的发音也是“尧窝”,是一代代传承下来的结果。

这些年的发掘工作中,陶寺出土过长江下游地区良渚文化的典型器类玉璧、玉琮,也出土过西辽河流域红山文化特征的玉环,以及甘青地区齐家文化的典型器物大双耳罐,还有石家河的玉兽面、海岱地区文化特征的双孔玉石钺,高江涛进一步做出推测,这些都说明陶寺的文化交流和互动范围很广,如果站在陶寺的角度,它有着明显的吸收、兼收并蓄其他文化的品质。“那如果站在其他文化的角度来说,会不会存在周边其他文化认为陶寺文明是一个更先进政治文明的感觉呢?也许历史上真的有这种情况,就像《尚书》记载的那样,尧王协和万邦。”高江涛说。

但韩昇的看法不一样。他指出,正因为有了陶寺遗址,当地才产生了这些传说,并且流传至今,回到司马迁的童年时期,即便当时陶寺遗址还没有发掘,传说很可能依然存在。尧舜的传说如此,大禹治水的传说也如此,都在韩城附近,司马迁的童年,是在面对如此厚重的历史感中长大的。正因如此,司马迁才有能力构建起一个前所未有的历史传统,并不断影响后世。

相传大禹在绍兴治水成功,如今这里建有大禹陵

禹迹、九州,表述背后的宏观地理变革

按照老太史令司马谈的构想,《史记》的结构本应是完全呼应儒家正统“卒述陶唐以来,至于麟止”。从尧(陶唐氏)开始,因为古老的经典《尚书》就是从尧舜开始的,到今皇帝获得一只麒麟结束,因为孔子亲手修订的《春秋》,也结束于发现一只麒麟。但司马迁撰写的《史记》,将上下限完全打破。

实际上当时司马迁手上搜集到的文献和历史材料已经很多了,如何把这些材料串联起来,是他需要思考的。为了创造一个远远超过孔子《春秋》的书,司马迁决定上溯黄帝,也没有到获得麒麟结束。

最终《史记》的开篇《五帝本纪》从黄帝开始讲起,并非盘古开天地、女娲补天。这是司马迁做出的选择,他根据自己的判断,将黄帝以前的人物归入传说,不属于信史时代。

同样他也没有把炎帝抹去,而是讲述黄帝和炎帝最初分别统领两个部族,部族间曾经发生过激烈的战争,早期炎帝部族居主导地位,后来黄帝一支崛起,最终黄帝战胜了炎帝。但有趣的是,司马迁眼中的中国历史起点并不是建立在征服和杀戮之上,黄帝战胜之后,这两个部族长期和平相处,相互通婚,后来人们讲起自己的始祖,都说自己是炎黄子孙。

从黄帝到颛顼、帝喾,再到尧和舜,《五帝本纪》中关于他们的事迹,行文都非常简练,情感赞美的内容多于叙事。实际上最早赞颂尧舜的是孔子,但他并没有编撰这个时代的历史,据说是因为史料不足,但300多年后,司马迁选择以《五帝本纪》作为《史记》开篇。韩昇认为,其价值和意义完全不在于记述这段历史,而在于他建构了一个历史的传统。按照司马迁的书写,五帝的血统都源于黄帝,但实际根据今天遗传生物学的基因检测,华夏族是由多个部族融合而成的。但司马迁选择这样讲述的意义在于,将原本满天星斗的史前史文明各个部族的始祖安置于以黄帝为华夏族始祖的世系之中,是民族凝聚力的重构,并且获得各部族的认同,司马迁以此整理历史演进的脉络,成为后人追溯族源的叙述样板。

韩昇说,司马迁构建这一历史传统的时代背景也同样重要,当时他正处于汉代帝制巩固和盛大的时期——汉武帝时代,汉朝在开疆拓土时,肯定需要回答这个民族、这个国家是从何而来的问题,以此获得合法性。而《五帝本纪》的作用,就是构建起了一个全面的民族认同,奠定了大一统的历史基础,同源同种的说法成立后,越往后就越深入人心,之后几乎成为整个华夏族的一个共识,得到广泛的社会认同。

《五帝本纪》结束后,紧接着司马迁写的是《夏本纪》,从尧时代暴发的洪水,到了舜的时代依然没有治理好,赏罚分明的舜诛杀了负责治水的鲧,但又任命了鲧的儿子禹来继续治水,最终成功。舜手下有22位贤明的部下,分管不同的部门,其中禹的功劳最大,把几百年的水患彻底根治,禹在民众心中成为一个无所不能的英雄,很自然地就被推举为舜的接班人,于是舜继承禅让的传统,将帝位传给了治水有功的禹,由此开启了中华文明的夏朝。

如今在民间,大家说起禹一定是“大禹治水”,把治水放在第一位。但韩昇认为,实际上司马迁的历史构建并非如此,他在《夏本纪》开篇写大禹治水的故事,同样是为了建立政治文化传统。

禹最终治水成功,在于通过疏导的方法,把河水引到海里,这就需要彻底地掌握山川地理的形势,控制从江河源头到出海口的广大区域,从整体上进行规划。于是禹用13年考察了全国大部分区域,从冀州开始,按照顺时针方向把中国走了一圈,划分出九州,并详细记载了九州区域的范围和土地肥沃程度,以及在国家税赋中起的作用。司马迁想表达的,是禹通过治水的活动,大大地拓展了中国的疆域,在全国治水的同时,修建南北贯通的道路,让各个地区能够联系在一起,促进各地人口的交流,也就促成了大规模的民族融合,就形成了一个更广大意义上面的中国,出现“九州攸同”盛大局面。

美国加州大学洛杉矶分校人类学系与亚洲语言文化系教授李旻近年在研究相传大禹治水调查九州后设计的各地进贡路线,他发现,如果将这些贡路标在地图上,正好形成一个横着的“8”字,巧合的是,两个圆的交汇点,就是龙门,这里不仅是黄河与汾河的交汇点,宜于水路运送贡品,也是司马迁的故乡。

后人将大禹治水所行经的地方称作“禹迹”,经过大禹治理的地方变得文明,没得到大禹治理的地方依然是野蛮世界,所以“禹迹”成为文明之邦的代名词。《左传》说“芒芒禹迹,画为九州”。北京大学城市与环境学院历史地理研究所教授唐晓峰认为,从洪荒世界到“九州”的演进,是中国古代文明发展的一个侧面,一场重要的宏观地理变革,这场变革便是司马迁通过大禹治水的传说表述出来的。无论大禹治水的故事到底是真实的事实还是传说,其背后的时代特征与传说表述的观念应当是真实的。

(参考资料:韩昇著《从封建到大一统:〈史记〉中的历史中国》,生活·读书·新知三联书店,2023年版;张大可著《张大可文集:司马迁评传》,商务印书馆,2013年版;刘勃著《司马迁的记忆之野》,百花文艺出版社,2000年版)

文章作者

张星云

发表文章193篇 获得0个推荐 粉丝1022人

《三联生活周刊》主笔

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里