成年人的必修课:学会告别

作者:三联生活周刊(微信公号)

03-31·阅读时长5分钟

“快死、慢死和猝死,你希望用哪种方式迎接死亡?”

“猝死,理论上痛苦最小。”

很难想象,这个对很多人来说讳莫如深、甚至会觉得冒犯的对话竟然出现在了北大的课堂上。

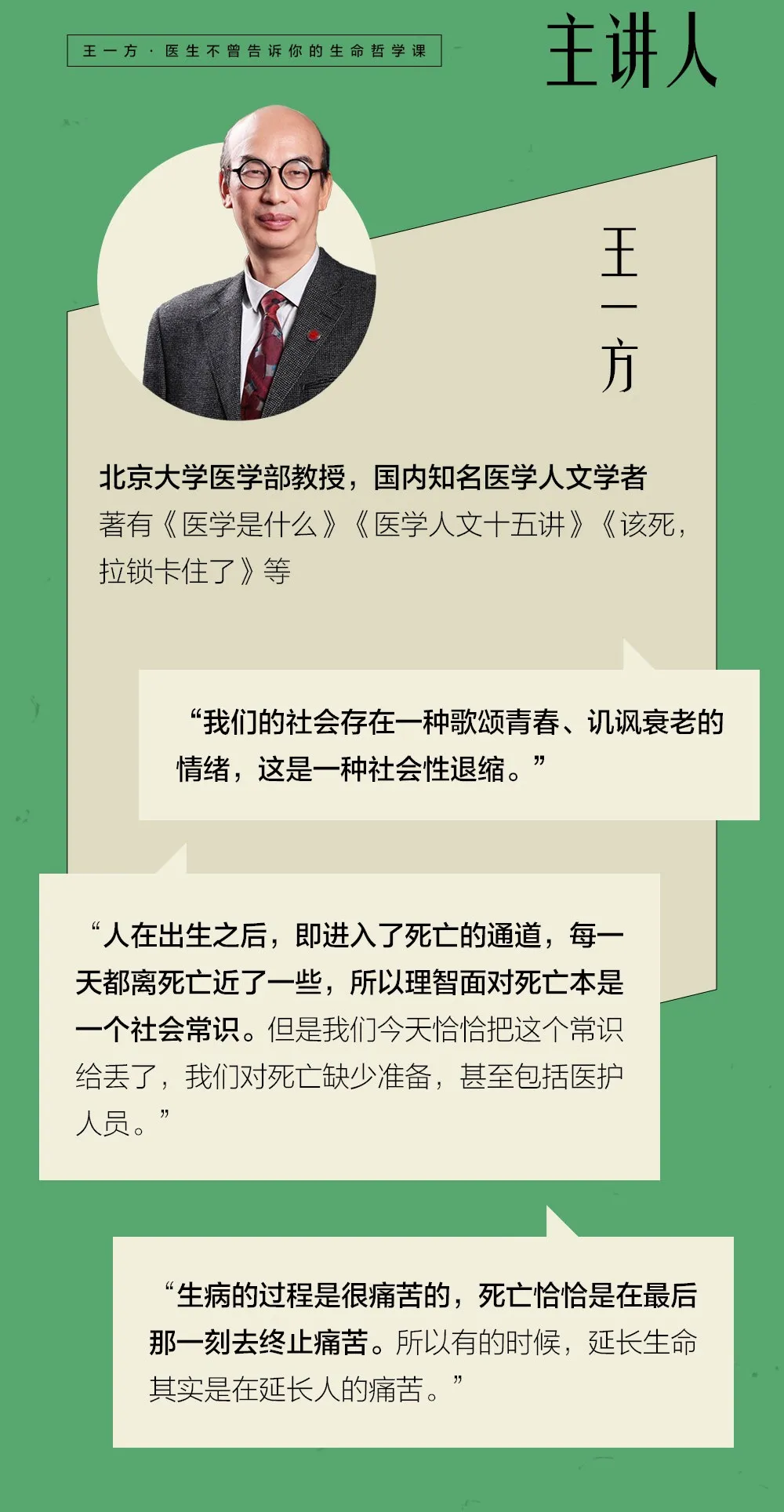

这是一堂正在进行的死亡哲学课。提出这个问题的人是北大医学部的教授王一方。当看到超过一半的学生都选择了猝死后,他反问道,“如果是这样,我们跟屠宰场的牲畜又有什么分别呢?”

《一个叫欧维的男人决定去死》剧照

《一个叫欧维的男人决定去死》剧照

王一方认为,“对死亡的坦然是社会化的最高阶段”,但多年来的教育经历却让他看到,许多现代人对待“老弱病死”的态度是十分消极的,他总结人们面对这些问题时的表现主要有三种:

一是鸵鸟状态,不愿意去面对,能逃避就逃避;

二是菜鸟状态,问题降临时不知道怎么办;

三是惊弓之鸟,即害怕和恐慌。

这对每个人来说其实是一个大问题。许多遗憾和悲剧的发生,往往是源自这些消极的态度。

出于恐惧,“有许多人即使是在父亲或者母亲弥留之际,都不敢去凝望那双临终的眼睛、没有去拥抱他们”,王一方惋惜地说,这无疑是亲密关系中的一条难以弥补的裂痕。

由于不知所措,还有很多人在亲人重病时,选择用比疾病更加痛苦的医疗手段来延长亲人的生命,“当一个人身上插满管子,呕吐、脱发、化疗的剧烈反应折磨着他直到生命最后一刻,对家属来说治疗是一种心理安慰和‘不愿放手’,但对病人来说这未必是幸福的”。

而我们大多数人,在额头出现第一道皱纹的时候,在因为疾病而难受疼痛的时候,当某些功能发生减退的时候,我们时常如惊弓之鸟,讳疾忌医甚至仓促应对,从而失去了更好的生命体验,也缺失了关于当下与未来的思考。

《星运里的错》剧照

《星运里的错》剧照

无法避免的老弱病死,只能消极面对吗?

在亲人的死亡临近时,只能要么“插管”,要么放弃吗?

又一年清明将至,我们想在这个时点,和你好好聊一聊,生、老、病、死的事。

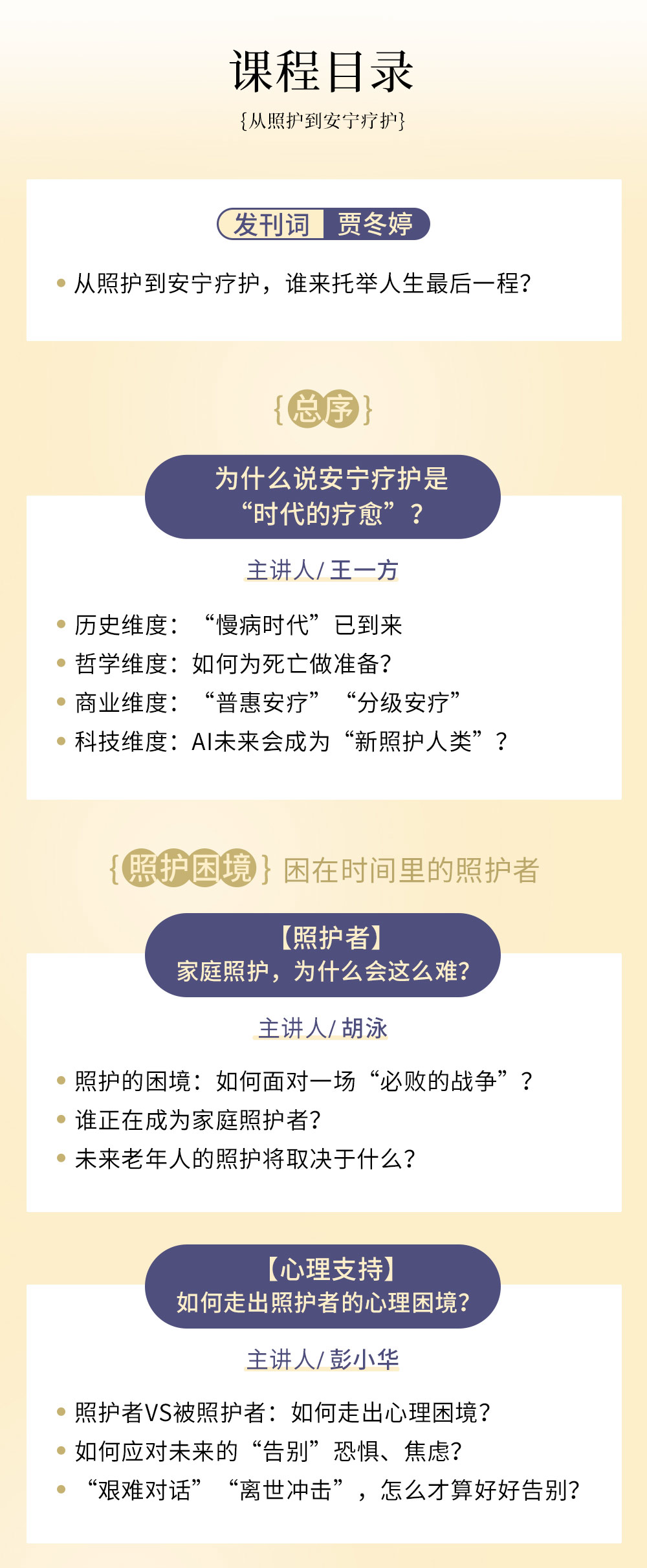

三联中读“生命教育”系列课程《王一方·医生不曾告诉你的生命哲学课》和《从照护到安宁疗护》,邀请6位一线专家,共同打通医学、人文、照护的3重视角。

让我们一起,补上这堂关于生命、关于自我、关于尊严的人生必修课。

▼点击下方卡片,了解更多▼

01

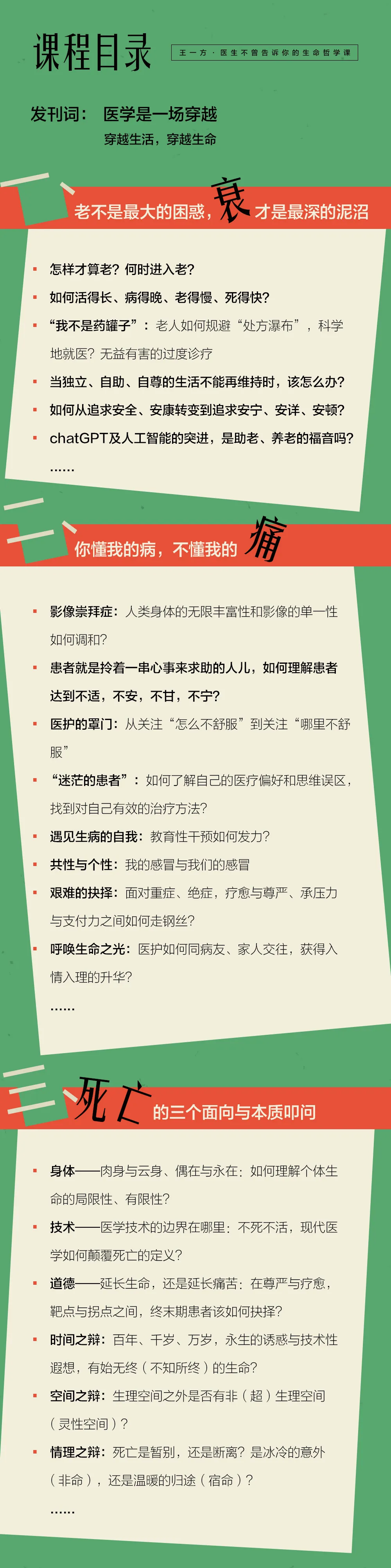

《王一方·医生不曾告诉你的生命哲学课》

直面衰老、疾病和死亡

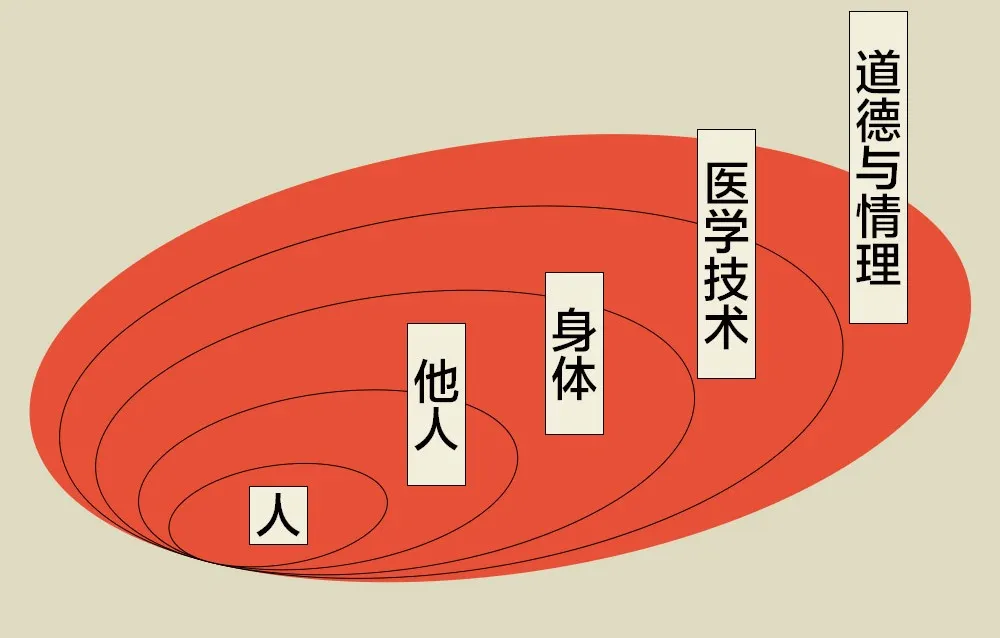

个体的生命是如何和各种疾病斗争的?

老之将至,如何坦然面对因衰老带来的一系列问题?

突遭意外或疾病侵袭,该如何面对?

家人病危,治疗和尊严之间,怎么选择?

……

带你更透彻地了解生命与死亡的关系,陪你走过每一个重要的人生转折点。

课程请到的是北京大学医学部教授、国内知名医学人文学者王一方。

临床和医学哲学教授的双重经验,让他在看待生死问题时充满了更加深入的思考和人文关怀。

▼点击下方卡片,了解更多▼

02

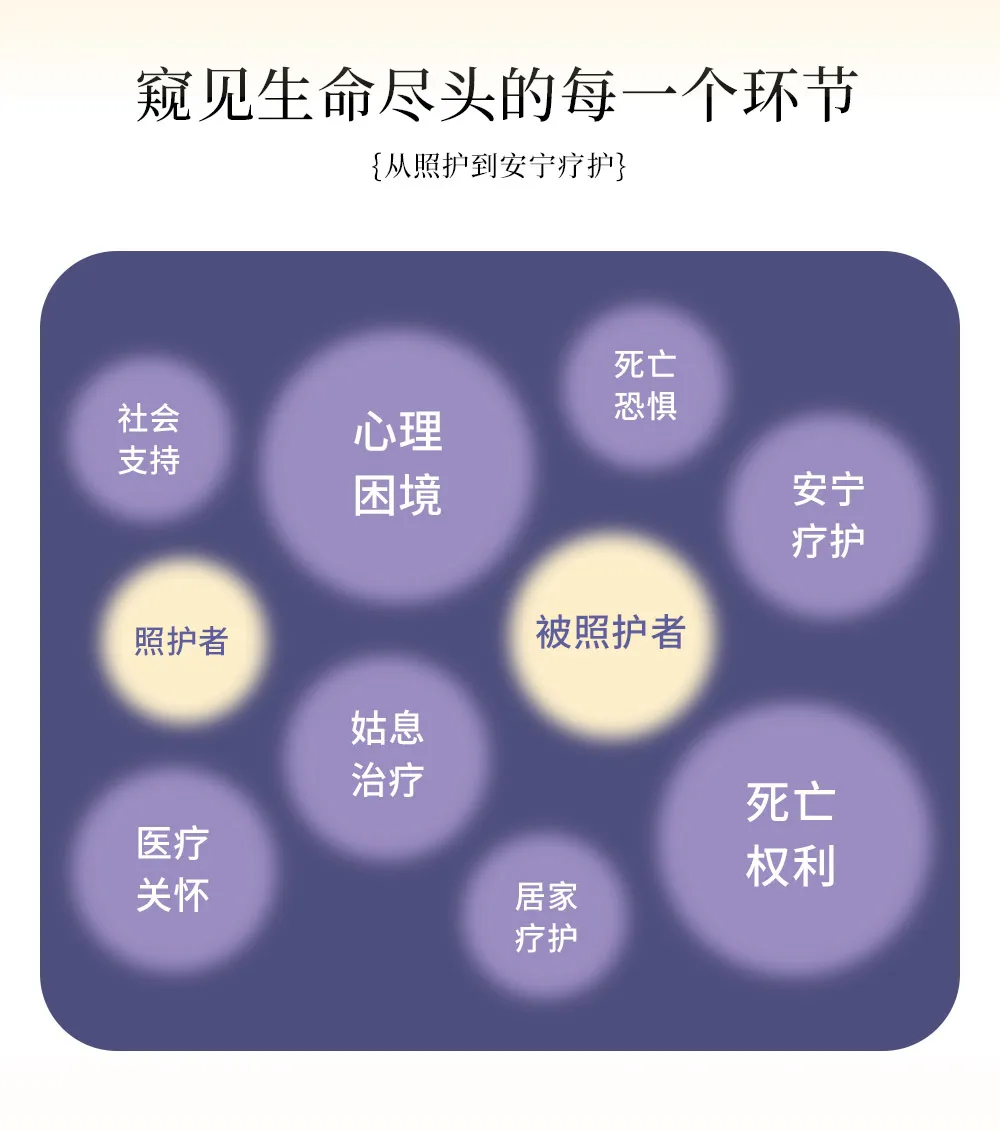

《从照护到安宁疗护》

有关爱与生命尊严的人生必修课

可我们忘了,生命只是一种偶然的机遇,死亡才是必然结局。让情感自然流动、尊重生命的每一段进程,是对人生的最大尊重。

《妈妈!》剧照

《从照护到安宁疗护:有关爱与生命尊严的人生必修课》邀请一线医学专家、照护亲历者、心理咨询师、人类学家,剖开情感内核,关照人与人的深度联结,为大家提供一个系统的照护、安宁疗护指南。

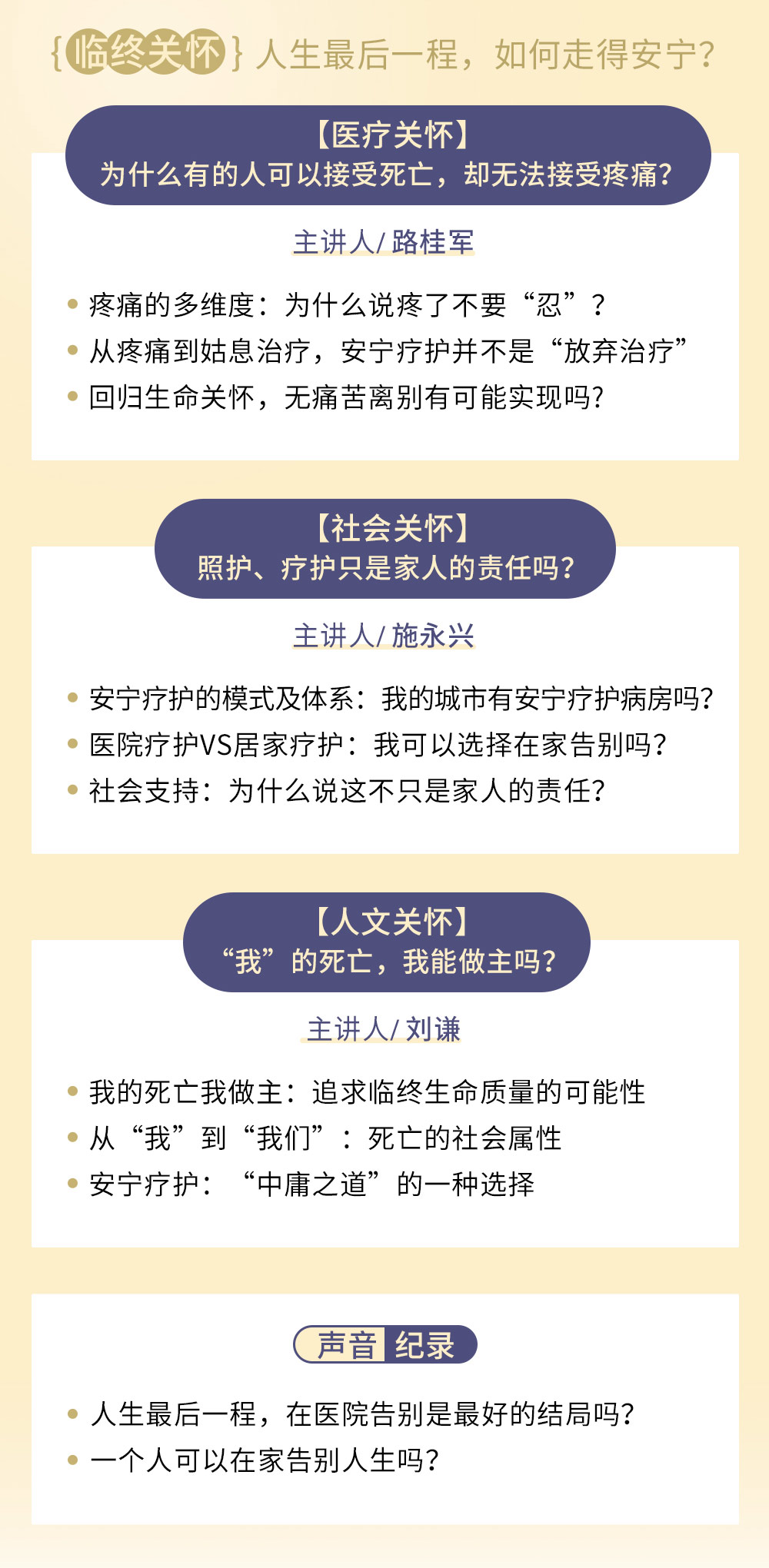

北京大学人文医学部的王一方老师,将从历史维度、哲学维度、商业维度、科技维度,为大家介绍安宁疗护与时代的关联。

北京大学新闻与传播学院的胡泳教授,作为一名24小时照护者,结合自己的思考和经历,用更专业和理论的视角解读“家庭照护为什么这么难”。

彭小华是《最好的告别》一书的译者,研究临终和死亡的心理咨询师。她将从照护者的心理困境讲起,延伸至如何应对未来死亡的告别恐惧,以及离世的心理冲击。

路桂军医生是北京清华长庚医院疼痛科主任、安宁疗护团队负责人,他会从医学角度,向大家介绍疼痛。对于很多临终末期患者来说,疼痛甚至比死亡更可怕,而安宁疗护正是能够帮助患者减轻疼痛,温暖舒适地走完人生旅程。团队配备、治疗手段、判断标准、亲身体验,这些你都能听到。

施永兴是上海市安宁疗护服务管理中心专家组组长,国家安宁疗护试点工作专家。作为中国安宁疗护事业的先行者和见证者,施老师从事安宁疗护的研究和实践三十余年,他将带我们从社会支持的角度了解安宁疗护。

中国人民大学人类学研究所教授刘谦,自2018年起开始关注安宁疗护议题,并在安宁疗护病房参与志愿服务。她将解读从“我”到“我们”,从“死亡”到“生命”,我们如何思考死亡和生命的意义。

课程之外,我们还围绕医院和居家策划制作了两期声音纪录节目,让更多人跟随声音,探访安宁疗护的背后故事。

附加书单、片单推荐,在更广阔的视域里,学习如何告别。

附加全国安宁疗护试点清单(电子版),可以在课程目录中查询。

当衰老、病痛、离别无可避免,不如正视它们,以更积极的态度直面问题,补上这堂生命必修课。

原价296元

(活动时间:3.31—4.08)

购买后,如何收听课程?

购买后,如何收听课程?

编辑:晨曦

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5923人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里