起诉银行电话骚扰获赔5000元,一个普通消费者的维权

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长18分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

因为频繁收到银行的电话推销,一位上海普通消费者H先生将银行告上法庭。经过三个月的法律程序,双方达成调解,H先生获赔5000元。

因为“低成本、高覆盖”,电话推销在金融行业大行其道,消费者苦其久矣。H先生的维权经历,为我们提供了一个可借鉴的范本,即如何维护自己的合法权益。

以下是H先生的口述,他将详细讲述整个维权过程,包括如何取证、如何运用法律条款,以及面对银行抗辩时的应对策略。

口述|H先生

采访|李小椿

因为频繁收到银行的电话推销,一位上海普通消费者H先生将银行告上法庭。经过三个月的法律程序,双方达成调解,H先生获赔5000元。

因为“低成本、高覆盖”,电话推销在金融行业大行其道,消费者苦其久矣。H先生的维权经历,为我们提供了一个可借鉴的范本,即如何维护自己的合法权益。

以下是H先生的口述,他将详细讲述整个维权过程,包括如何取证、如何运用法律条款,以及面对银行抗辩时的应对策略。

口述|H先生

采访|李小椿

做出起诉决定

我是今年3月决定起诉银行的。之前,我多次接到该行官方号码打来的推销电话,基本都是推销信用卡业务,如贷款、预约分期等。

其实不止该行,这几年,我持续接到各种银行的推销电话。一方面,这些电话严重打扰了我的生活——无论工作、休息、朋友聚会、看电影还是打游戏,一个突然来电,总会切断我正在做的事情,另一方面,频繁骚扰导致我倾向于拒接所有陌生来电,从而有可能错过一些重要电话。比如这次起诉中,我就差点习惯性拒接了法官的电话。

我知道银保监会有个小程序,叫“金融消费者保护服务平台”,之前我用它投诉过其他银行,一般就不再收到骚扰电话了。所以我也在这个小程序上投诉了这个银行,明确要求:不再以任何方式向我推销,对以前的推销行为,分管负责人以上级别领导亲自致歉,赔偿精神损失200元。投诉后,银行方面很快联系我,表示已设置推销屏蔽,但仅能通过话务员道歉,无法现金补偿,可给予“小礼品”。在我看来,这样的处置方案对他们毫无震慑力,就拒绝了。

金融消费者保护平台截图

更没想到的是,几天后,我又收到该行发来的3条推销短信。我再次通过银监会的小程序投诉,鉴于产生了新骚扰,我将诉求升级为“500元赔偿+公司层面书面道歉”。

与此同时,我查阅了相关法条,发现《民法典》第1033条第一款规定:“除法律另有规定或者权利人明确同意外,任何组织或个人不得以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人私人生活安宁”。我并非专业法律人士,但因兴趣自学过一点民法,有了法律条文支撑,我做好了起诉准备,也在投诉中明确说了起诉的可能性。

《现在拨打的电话》剧照

可能正是这个原因,感觉话务员比上次更重视。他们多次来电,先后将赔偿方案调整为100元、200元和300元现金,但道歉却仍然只停留于话务员层面。我明确表示,即便赔偿金额满足要求,若无书面道歉,我绝不接受。话务员后又提出,尝试安排分管领导上门道歉(即最初方案),我再次拒绝,坚持要求书面道歉。话务员表示无法做到。

今年3月22日,我向骚扰电话主体公司注册地法院——上海浦东新区人民法院正式起诉银行。第一次起诉因“材料不足”被法院退回,我咨询过律师朋友,他们表示这很正常,专业律师立案有时也会被退回。第二次补齐材料后,立案就顺利通过了。从起诉到最终调解,整个过程不到三个月,算是比较快的。

法庭内外博弈:从500元到5000元

在开庭准备阶段,我查询过,这类案件并不复杂,所需证据材料通常包括:

1.通话\短信记录:手机截图及运营商的通话详单;

2.通话录音或录像(如有);

3.证明来电\短信号码归属被告的证据;

4.若主张诉讼成本,提供诉讼成本依据(如误工费、交通费等);

5.可证明的精神损失证据(非必需)。

关于第3条,由于我接到的是400开头的官方号码,网上可查证,证明相对容易。如果来电是员工的个人号码,证明起来可能略复杂,但并非没有办法。我查询的一个类案(案号(2021)鲁民终2594号)中,原告接到私人电话后,起诉的是移动公司。当时原告提供的证据之一是,同意办理被推销业务后,立刻收到了移动官方发来的验证码短信,形成证据链。法院据此认定,该通话属公司行为。

开庭时,对方派了一名法务出席,我最初的诉讼请求是500元赔偿加书面道歉。在开庭前夕,我查阅了裁判文书网,发现山东有两个类案,最终法院均判赔精神损害抚慰金3000元,并额外支持了诉讼成本。精神损害抚慰金的金额法律上并没有太明确的规定,考虑到在诉讼过程中我确实产生了误工等成本,同时该金额应当在合理范围内最大化维护自己的权利。我参考那两个案例,当庭请求,将赔偿金额变更为3000元,并将两个案例打印出来,作为参考材料提交给了法官。对方法务当庭同意了最初提出的500元赔偿,但以“公司流程复杂”为由,希望把书面道歉改为当庭道歉,被我拒绝了。

《宣判》剧照

庭审结束,法官未当庭宣判。之后,被告法务补充提交了“用户协议”作为新证据,试图以协议中“我同意接收相关推销”的条款进行抗辩。这确实是大型机构及其专业法务团队的惯用策略。

但我认为,银行主张的这一点站不住脚。

首先,银行与我签署这样的“格式条款”时,我并没有被赋予单独拒绝该条内容的权利,那是否违背了公平原则?根据《民法典》第496条,我可以尝试主张该“格式条款无效”。

其次,也是本案的特殊之处:我已通过官方渠道明确书面要求"停止任何形式推销",之后仍然收到三条推销短信。这构成了新的,明确的违法行为。

开庭约两周后,法官打来电话,告知我,被告同意赔付3000元,但仍无法给出书面道歉,希望更换为登门道歉。我依然拒绝了。当时我很清楚,如果同意,3000元稳拿,若等判决,存在拿不到3000元的可能,因为精神抚慰金具体多少数额,酌定起来比较复杂。但我需要留下一份书面文件,无论是书面道歉还是判决书,以此告诉大家,这件事是可以去起诉的,起诉是可以被支持的。

《江河之上》剧照

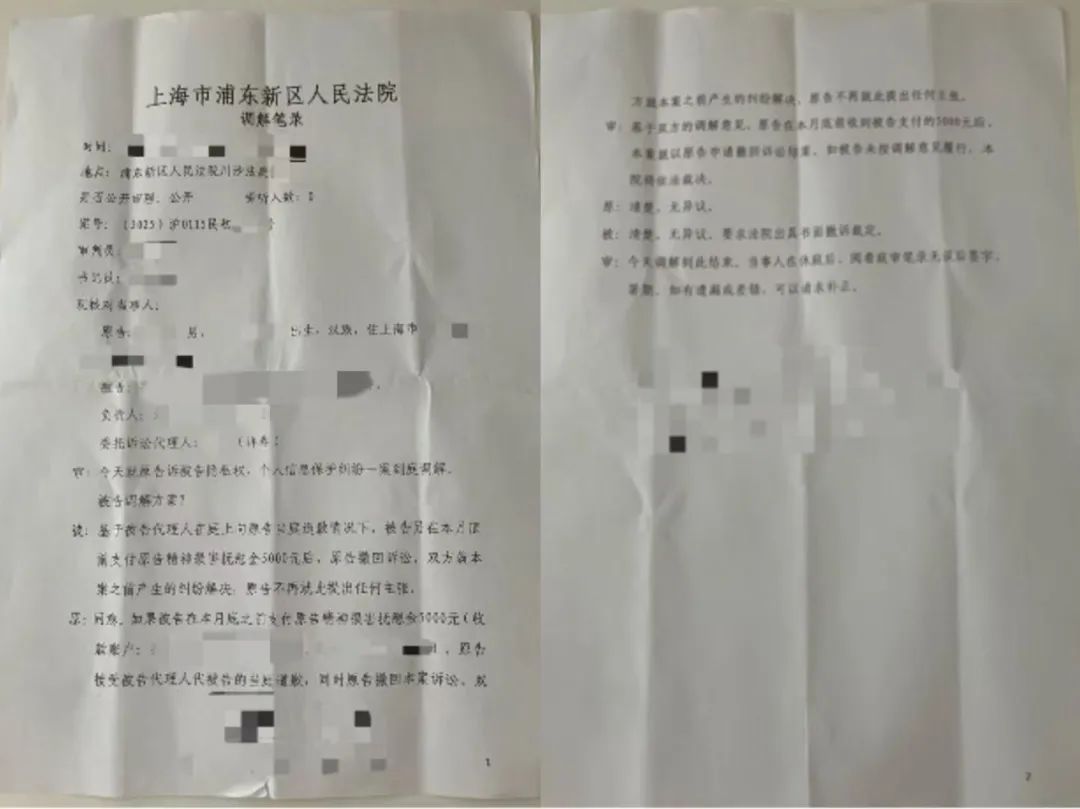

之后,法官再次来电,银行提出将赔偿金额提高至5000元。此时我了解到,如果选择和解,在和解成功后,法院会出具一份具有法律效力的书面“调解笔录”。基于此,我最终同意了调解方案。

比较遗憾的是,因为后续进入了庭后调解程序,对方补充的“用户协议”抗辩证据未实际使用,我基于格式条款无效的反驳思路是否成立,未得到法庭检验。

法院出具的书面“调解笔录”(受访者供图)

为什么我要在社交媒体上发这件事?

开庭时,银行法务告诉我,这是他们公司第一次因为推销电话和短信被起诉。查阅类案时我也注意到,援引《民法典》1033条起诉推销骚扰电话的案件寥寥无几——至少在裁判文书网上公开的案例屈指可数。

而且,很多人根本没意识到,这些骚扰电话已经涉嫌违法。每当我跟朋友讨论此事,大家的第一反应都是“太烦了”,却很少有人想到可以维权,甚至我自己在最开始也没意识到这是违法行为。事实上,单靠个别案例的赔偿——即便是五万、十万元——对银行而言可能也不过是九牛一毛。只有当维权形成规模效应,迫使银行重新权衡违法成本与收益,才可能从根本上改变现状。

《前途无量》剧照

基于这样的考虑,拿到调解笔录后,我将整个维权过程整理成详细指南发布在社交媒体,包括诉状撰写、证据准备、庭审策略等实操内容,并附上了两个胜诉类案的判决文书编号。出乎意料的是,引发了广泛关注。

最让我意外的是,很多银行从业者也私信支持我,他们同样感到苦不堪言。有个银行职员说,他们经常被要求,下班后加班4个小时,专门拨打推销电话。公司还设置了各种严苛的考核指标:每天必须接通多少电话,通话时长要达到多少,甚至被要求全程视频监控。

这些留言让我很感慨:银行基层员工也是受害者——他们被迫牺牲休息时间,执行不合理的营销任务,消费者有时接到电话后会把气撒在他们身上,而真正该负责的决策者,却始终躲在幕后。这也是我在维权阶段坚持要书面道歉的原因之一——就是要让决策层站出来承担责任,而非让基层员工充当替罪羊。

《城中之城》剧照

虽然目前我还是会接到各类推销电话,包括其他银行的。但令人欣慰的是,不少网友逐渐意识到这个行为是错误的,并开始通过各种途径去减少自己受到的骚扰。对于有意维权的朋友,我的建议是:若对法律流程比较熟悉,又有时间精力去准备,起诉无疑是最有效的方式。但我也理解,对大多数人来说,工作日请假去开庭确实是个难题。但至少可以通过银保监会、工信部等主管部门和12321进行投诉。改变一个系统性错误,可能需要大家共同行动。

排版:小雅/ 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6127人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里