戴上血糖仪的年轻人,已经焦虑得不敢吃饭了

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-17·阅读时长23分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

动态血糖仪走入个人消费市场,使用的群体也由糖尿病患者“破圈”到非糖尿病患者。当血糖数值被实时监测,也催生了一种新的焦虑。

记者|曹年润

编辑|王珊

动态血糖仪走入个人消费市场,使用的群体也由糖尿病患者“破圈”到非糖尿病患者。当血糖数值被实时监测,也催生了一种新的焦虑。

记者|曹年润

编辑|王珊

血糖焦虑

陈静怡第一次戴动态血糖仪是在今年6月初。出于对针头莫名的恐惧,她做了一小时的心理斗争才终于拆开包装,陈静怡对着镜子,找到上臂上方三分之一处、后侧“拜拜肉”的位置——社交媒体的攻略说,这个位置能避免扎到毛细血管,否则会流血。按动发射器上的按钮时,陈静怡紧张得屏住了呼吸,但手指头有点不听话,传感器没有贴上皮肤。反复几次,她憋红了脸,传感器上约一厘米长的软针才成功被植入皮下。意外地,没有一点痛感。

动画《青春变形记》里出现过佩戴血糖仪的青少年

动态血糖仪学名为持续葡萄糖监测,是一种持续监测人体血糖变化的设备,硬件部分由传感器、发射器和接收器组成,发射器形似水滴,传感器是一个硬币大小椭圆形的贴片。它主要是通过皮下的传感器实时监测人体葡萄糖浓度,将其转变为电信号,传输至配套的接收器或APP内。传统的血糖仪测的是毛细血管血糖,只能提供某一个时间点的血糖值,而动态血糖仪测是的组织间液葡萄糖浓度,提供的是一条“线”,即24小时连续的血糖信息。目前市面上的动态血糖仪使用周期一般是14天,每5分钟读取一次血糖数值,部分产品每3分钟读取一次。

陈静怡今年31岁,戴动态血糖仪是为了随时关注血糖变化,以达到减肥的目的。她一米六五,由于工作的压力,半年间从96斤胖到了116斤。为了减肥,她一周至少在健身房上5节团课,但没有效果。期间她看到一名运动博主分享过戴动态血糖仪的视频,大致了解到,使用动态血糖仪可以调整饮食和运动,以防止血糖快速上升和下降,会利于减肥,她被“种草”。

《急诊科医生》剧照

原本她以为自己只会在想到血糖时才会去看数值,没想到戴上之后,她一直想着血糖值。“每过一分钟就要打开手机看下,如果数值和我身体的感受相符,我会感到兴奋,好像能够和自己的身体对话了。”陈静怡说,一天下来,APP会显示血糖控制在标准区间的时间,她把这个数据当作这天的分数,如果全天都控制在标准范围内(空腹血糖在3.9-6.1mmol/L,餐后两小时血糖小于7.8mmol/L),就是100分,她会郑重地截图保存。陈静怡对本刊记者说,动态血糖仪好像有种魔力,只要见过一次飙升的数值,她就会将导致血糖飙升的“元凶”食物扔进冰箱再不拿出来。“对我来说它就像个紧箍咒,戴上就是自律和健康。”

32岁的上海咖啡店主凌昕明确感到,那是一种焦虑。凌昕的父亲是糖尿病患者,家族中还有几位长辈有血糖方面的问题,她有些担心自己,从五一假期后,她就开始使用动态血糖仪。接受本刊采访时,她已经戴了两个周期。

动态的血糖数值对心理和行为的约束远超凌昕的想象。起初,她通过动态血糖仪发现了很多关于血糖的新知:比如早晨空腹状态下,吃30克面包,血糖就会迅速飙升到7.5mmol/L(毫摩尔每升)以上,而如果先吃鸡蛋再吃面包,血糖上升得就会平缓一些,从5mmol/L慢慢上升到6.7mmol/L,再过段时间到7.2mmol/L。液体的碳水比固体的碳水升糖更快。在店里测评饮品时,即使每种饮料只喝一口,不到20分钟,她的血糖就升到接近8mmol/L。另外,激烈的运动会令血糖不降反升。有一次爬山,由于强度太大,心率达到190次/分钟,血糖飙到了11mmol/L。

有了这些经验,凌昕开始调控自己的饮食和运动。比如吃饭之前先喝苹果醋,吃蔬菜、蛋白质,再吃碳水,以减缓进食的节奏。而且她饭后会安排时间出门散步或骑车。当超出正常范围的血糖值出现得越来越少,还瘦了两斤,凌昕的心里升起一股成就感。

《走走停停》剧照

然而在不知不觉间,这些改变开始滑向极端。她情不自禁地一边吃饭一边看APP上的血糖数值;两顿饭之间坚持不吃任何东西,就算感受到明显的饥饿,也忍到下一顿饭;聚餐时,看到别人点的肉、碳水、甜食,她条件反射地抗拒,一定要等到蔬菜上来才动筷;饭后同事们坐在一起聊天,她心不在焉,只想赶紧聊完去散步。哪怕一天里已经跑过步,做过力量训练,晚饭后仍然要出门散步或骑行,只为让血糖趁早下降。“我每天像对待考试一样对待我的血糖数值,一天的数值保持在合理范围,就很愉快,一有异常,心情就一落千丈。今天达标了,明天也要追求达标。”凌昕觉得自己“活得像一个机器人”。但保持血糖平稳带来的正向激励超过了这种压力,令她无法割舍。

医院内部的使用

上海交通大学医学院附属第六人民医院内分泌科主任医师蒋伏松从业30年,他告诉本刊,医学上一般推荐血糖波动大、有低血糖或高血糖危象风险,或平时不重视血糖管理的糖尿病患者使用动态血糖仪。

“良好的血糖管理对于延缓糖尿病及其严重并发症的发生和发展至关重要,血糖波动增加并发症风险。严重的糖尿病低血糖可能导致神经系统的损伤,增加心血管疾病风险,甚至危及生命。严重的高血糖危象可能导致休克,昏迷甚至死亡。”蒋伏松说,传统的血糖仪,采用的是指尖采血的方式,有可能错过血糖的最高值和最低值,而动态血糖仪能及时监测到危险并给予警示。另外,蒋伏松提到,过去有很大一部分患者因为害怕扎手指或觉得麻烦,不去检测血糖,动态血糖仪减少了患者的痛苦,同时能够辅助医生了解不同食物、活动和药物对血糖水平的影响,因而越来越被医生和糖尿病患者所了解和接受。

全球首个动态血糖仪于1999年在美国食品药品监督管理局批准后上市。蒋伏松告诉本刊,中国市场自2000年后引入动态血糖仪,一个大背景是,20世纪90年代前后,随着社会经济的发展,中国的糖尿病人数量井喷式增长,“以前大家觉得糖尿病和自己关系不大,2000年左右发现身边的糖尿病人多起来了。”

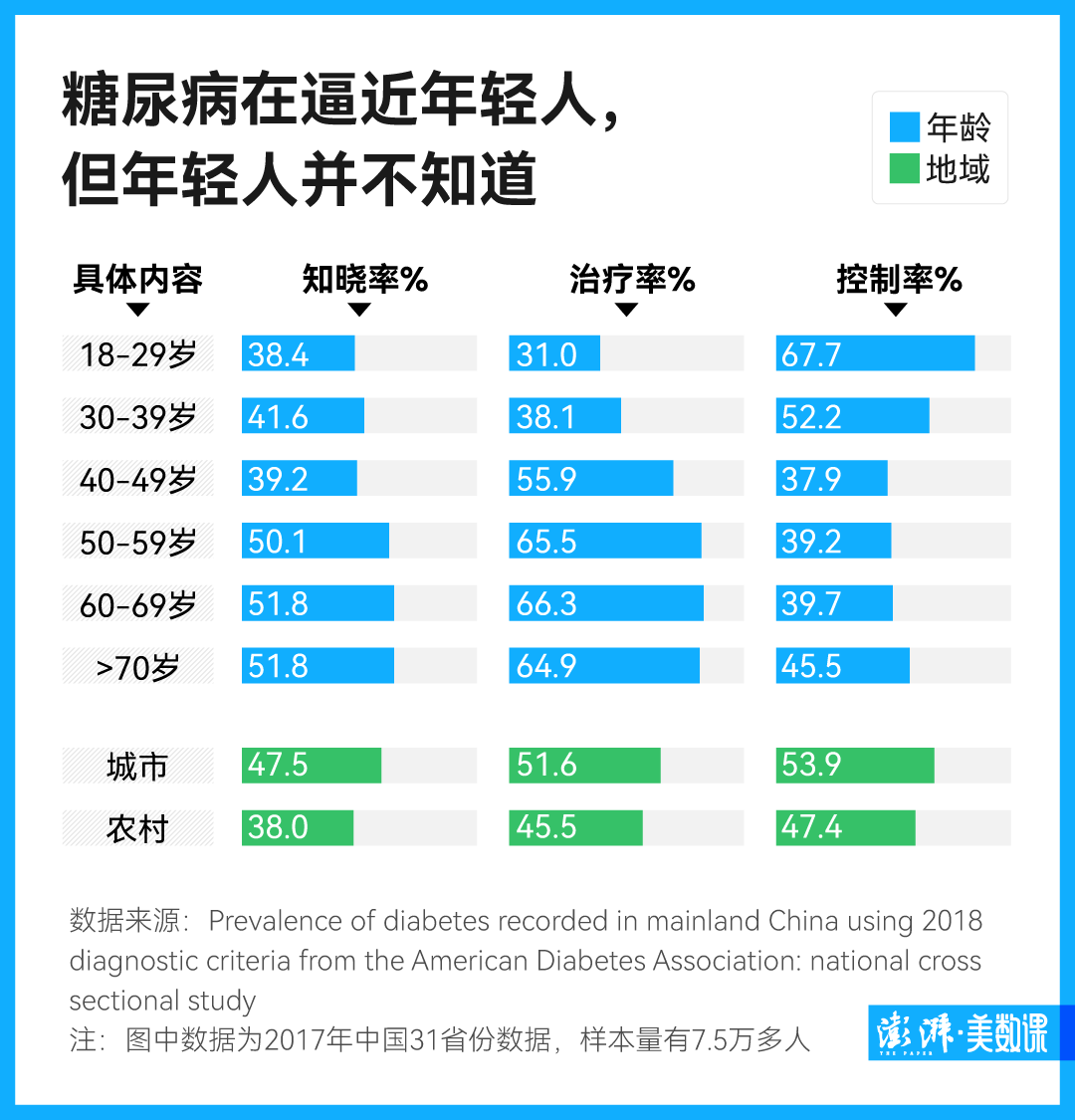

图源:澎湃新闻

数据显示,1980年中国的糖尿病患病率不足1%,而到了2018年,这一数字已经增长至12.4%。中国目前拥有世界上最多的糖尿病患者,超过全球糖尿病患者总数的四分之一。糖尿病的年轻化也是一个显著的趋势。北京大学公共卫生学院的一项研究显示,2008年到2017年,在2型糖尿病新发病例中,40岁以下人群的比例从3%攀升至10.9%,涨了3倍多。

同济大学附属第十人民医院内分泌代谢科主任陈海冰回忆,2005年她刚成为内分泌科医生,开始看诊时,大部分病人都是60岁以上,一天100个病人中有几个40岁的,她会感慨他们太年轻。慢慢地,40岁左右的患者越来越多,最近几年已经见到不少18岁以下的青少年。糖尿病的知晓率也在提高。《中国糖尿病防治指南(2024)》提到,2010、2013年,在确诊的糖尿病患者中,糖尿病的知晓率分别是30.1%、36.5%,到了2018、2019年,糖尿病的知晓率上升到36.7%。

在蒋伏松的记忆里,2000年后国内引入动态血糖仪,主要在住院部使用,就是为了解决糖尿病人血糖波动的痛点问题。“住院的患者病情偏重,血糖不稳定,例如患者有可能在早晨出现血糖升高,当时医学上难以分清是‘苏木杰现象’还是‘黎明现象’。”苏木杰现象是指口服降糖药或胰岛素使用过量致低血糖后,血糖反弹性升高,夜间低血糖可能导致昏睡或昏迷,黎明现象指人体分泌的激素导致血糖升高,可能造成整体血糖失控,增加并发症发病风险或加快并发症进展速度。错判这两种现象可能导致错误的治疗策略,加重病情。

蒋伏松告诉本刊,分辨二者最常见的传统方法是在凌晨三点为患者测指尖血糖,如果此时血糖很低,可能是苏木杰现象,血糖高则可能是黎明现象。但血糖是不断波动的,不能排除患者在2:50、3:30等时间点有没有低血糖。当时引进的动态血糖仪5分钟测一次血糖,最终提供三天的数据,已经能够解决临床的问题。”他记得,最早进入国内市场的动态血糖仪大小和非智能手机差不多,挂在身上已经不影响生活,随后体积逐渐缩小到硬币大小,随着通讯技术的发展,监测实时化。在蒋伏松看来,动态血糖仪的应用扩展了医学对血糖的理解。他举例,“一些糖尿病人用过药后,说肚子饿,头晕冒汗,以为是低血糖,一般就会赶快吃点东西,但实际上,他当时的血糖仍然高于正常值,那些症状只是因为代谢紊乱。”

扩大的使用人群

蒋伏松在门诊里观察到,大约在2015年之后,一天100个患者里,总有两三个人是因为血糖焦虑专门抢专家号来看诊——他们的血糖没有问题,仅仅是因为在网上或社交媒体上搜索文章,得到的结果和自己测得的结果有一点点差距。在此之前,门诊患者都是明确的糖尿病患者。

《我在北京挺好的》剧照

多位接受本刊采访的医生和营养师提到,最近两三年,主动咨询动态血糖仪的人有比较明显的增加,其中,二三十岁的年轻人、有一定文化层次和经济能力的人居多。“在医院里,更多的还是有看病需求的人,很多人在来医院前就已经戴了,约10%的人会在看病时顺带咨询动态血糖仪的数据,能明显感觉到他做过功课,会来问数值的波动意味着什么。他们通常是通过网络了解过血糖相关的知识。”蒋伏松说。

动态血糖仪生产商硅基仿生的PR负责人王小杰在接受本刊采访时介绍,目前其265万用户中,占比最高的是2型糖尿病人群,占比接近64%,其次是糖尿病前期和健康人群,占21%,1型糖尿病人群占10%左右。而从用量上看,1型糖尿病人群的使用量达到32%,2型糖尿病人群使用量占比接近50%,糖尿病前期和健康人群接近15%。“糖尿病前期和健康人群的使用量占比较过去两年有显著提升,说明他们对动态血糖仪的接受度正在逐步提升。”

开发血糖监测软件“糖动健康”的北京华云慧医科技有限公司总经理刘峰告诉本刊,动态血糖仪的“破圈”是从近两年开始的。2021年,硅基仿生的硅基动感动态血糖仪获批三类医疗器械证。王小杰告诉本刊,硅基动感获批后,其推广思路是先打开医疗市场。他说,动态血糖仪在国内具有着较强的消费属性,但其作为三类医疗器械,专业医疗的属性仍是根本,所以获得医疗专业人士的认可,意味着获得了权威的专业背书。商业化首年,该产品便被全国近700家医院正式引进使用。

王小杰说,这之后他们营销团队在C端做了很多推广活动,例如免费试戴等等。他们是从2023年开始,试着发掘健康人群的需求。数据显示,在刚刚过去的“618”,京东健康血糖仪品类销售破亿,动态血糖仪同比增长64%。到目前,国内市场上已有21款动态血糖仪获得医疗器械注册证。据刘峰了解,目前大部分厂商都以拓展院外市场为主,主要的销售市场在零售端。

企业能够打开营销路径的背后,还是人们对血糖认知和关注度的提升。如今在社交媒体上,血糖已经成为热门话题。例如在小红书上,控糖话题下有20.3亿浏览量,505.9万讨论;动态血糖仪话题下有1.1亿浏览,45.7万讨论。中国首批注册营养师、首都保健营养美食学会理事谷传玲最近四五年开始做视频自媒体,发现控血糖、控糖相关的选题阅读数据都很好,“这其实就反映出,很多人关注血糖这个事情。”

《媳妇的美好时代》剧照

“以前很多人觉得血糖高没什么问题,依然能吃能喝能工作,现在很多人了解到糖尿病并发症的可怕,开始控制血糖。”注册营养师白文俊接触营养学20余年,她说,医学上对糖尿病管理的意识也有转变。20年前学营养学的她,对于糖尿病前期的概念都不太了解,她记得书本上对于慢病管理的知识都是泛泛的,“更多只是关于如何设计食谱”,而现在,她知道要根据糖尿病不同的发病原因、症状和时期来针对性地干预,很多患者在走进门诊前也都已经知道,糖尿病之前还有个“糖尿病前期”。

据《中国成人糖尿病前期干预的专家共识(2023版)》,糖尿病前期是糖尿病发病前的过渡阶段,在正常血糖与糖尿病之间的中间高血糖状态。糖尿病前期个体每年约有 5%~10% 进展为糖尿病。2015-2017年全国流行病学调查结果显示,糖尿病前期患病率为 35.2%,主要的治疗方式是生活方式干预。

糖尿病专科医生、注册营养师郭建辉提到,过去很长一段时间,中国的医疗系统对糖尿病前期的重视程度并不高——由于危险性比糖尿病低,没有药物治疗方案,医生给出的建议通常是控制饮食和加强运动,而对于患者来说,这样的建议过于空泛,很难落地执行。郭建辉印象里,2018年“糖尿病逆转”的概念被更广泛地接受——多项研究表明,生活方式干预等带来的体重降低可以有效延缓或预防2型糖尿病的发生,改善患者生活质量,并在某些情况下实现糖尿病完全逆转(缓解),医疗系统和公众对糖尿病的关注才逐渐增加。

《逆行人生》剧照

陈海冰告诉本刊,她所在的医院从2023年开设了生活方式干预的门诊,首先对患者进行生活方式的评估,再针对性地制定干预方案,并监督患者执行。在广东江门市一家三甲医院营养科工作的营养师黄璐彤说,7年前她刚工作时,营养科的门诊一天只有一个人,现在每天都满号,十人,每人有半小时左右的就诊时间。黄璐彤说,前来营养科门诊就诊的患者群体比较广泛,增重、减重、肿瘤等慢病患者都有,近年来与血糖相关的患者增加了。“过去一些五六十岁的糖尿病患者,关注的是吃什么药,怎么吃,现在很多人开始关注怎么吃,怎么运动。”

不过,注册营养师白文俊提到,像凌昕这样佩戴后产生血糖焦虑的患者并不少见。她指导的糖尿病患者中,也有人一看到血糖数值爬坡就紧张,一紧张血糖值就更高,陷入恶性循环,反而久久降不下来。“现在很多人对于血糖数值的波动及其意义的理解仍然不深,专业的指导和解读很重要。”蒋伏松告诉本刊,从使用人群来看,从1型糖尿病到2型糖尿病,再到糖前期、健康人群,佩戴动态血糖仪的获益是越来越小的。健康人群可以通过动态血糖仪来监测哪种食物升糖,调整饮食和运动,但其实没有必要,这些行动离开动态血糖仪也能进行。“糖尿病是个数字病,我们需要数字来判断和改善病情,但是不能被数字左右,成为数字的奴隶。”

(应受访者要求,文中陈静怡、凌昕为化名)

备注:据国家卫生健康委发布的信息,1型糖尿病是一种自身免疫性疾病,由于免疫系统错误地攻击并破坏了自身的胰岛细胞,导致胰岛素分泌异常,必须使用胰岛素治疗。2型糖尿病是由多种不良因素导致身体无法有效利用胰岛素引发的疾病,通常与后天的饮食和生活习惯相关,可能通过生活方式干预缓解。

排版:球球 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6131人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里