全网刷屏的中女综艺背后:谁在制造她们“没苦硬吃”的困境?

作者:三联生活周刊(微信公号)

08-21·阅读时长22分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

当下的综艺市场“姐学”成为流量密码,“独立女性”成为了热搜词条的常客,但我们真的看见女性了吗?近期热播的综艺《姐姐当家》撕开一层体面滤镜:46岁的董璇在二胎问题上悄然松口,王琳的分离焦虑在镜头前窒息两分钟,万千惠扛着“养家人”的重任却对财务危机无知无觉——这些“拧巴”瞬间,恰恰点破了当下中年女性身处的复杂境遇,很难以舆论场中的标签去总结和定义。

在《姐姐当家》里,我们看见真实性的胜利,女性不再扮演大众印象中的刻板角色,而是展露中年女性的孤独与坚韧。节目纪录的不是爽剧大女主,而是中年女性在旧脚本与新思潮之间的踉跄跋涉。当观察室里的倪萍用“长辈关爱”施压,当清华专家倪子君一针见血道破“顺其自然就是想要”,我们被迫直面一个残酷真相:即便手握财富和名声,女性仍难挣脱结构性困局。

这档综艺像一面棱镜,折射出的不仅是客厅里的婚姻博弈,更是整个时代女性觉醒浪潮下的深水区暗礁。

但如果展现中年女性真实的困境被简化为社交媒体上的狗血辩题,那无论对于嘉宾还是观众来说都是一种无谓的消耗。值得警惕的是,聚焦女性的综艺节目,在实际问题的探讨中很容易陷入“议题符号化”的陷阱。当 “独立女性”等概念被过度消费为流量密码时,真实女性的复杂性被简化为标准化的叙事模板。这种将女性议题娱乐化、标签化的倾向,实质上是对女性觉醒精神的异化。

文|魏侨

当下的综艺市场“姐学”成为流量密码,“独立女性”成为了热搜词条的常客,但我们真的看见女性了吗?近期热播的综艺《姐姐当家》撕开一层体面滤镜:46岁的董璇在二胎问题上悄然松口,王琳的分离焦虑在镜头前窒息两分钟,万千惠扛着“养家人”的重任却对财务危机无知无觉——这些“拧巴”瞬间,恰恰点破了当下中年女性身处的复杂境遇,很难以舆论场中的标签去总结和定义。

在《姐姐当家》里,我们看见真实性的胜利,女性不再扮演大众印象中的刻板角色,而是展露中年女性的孤独与坚韧。节目纪录的不是爽剧大女主,而是中年女性在旧脚本与新思潮之间的踉跄跋涉。当观察室里的倪萍用“长辈关爱”施压,当清华专家倪子君一针见血道破“顺其自然就是想要”,我们被迫直面一个残酷真相:即便手握财富和名声,女性仍难挣脱结构性困局。

这档综艺像一面棱镜,折射出的不仅是客厅里的婚姻博弈,更是整个时代女性觉醒浪潮下的深水区暗礁。

但如果展现中年女性真实的困境被简化为社交媒体上的狗血辩题,那无论对于嘉宾还是观众来说都是一种无谓的消耗。值得警惕的是,聚焦女性的综艺节目,在实际问题的探讨中很容易陷入“议题符号化”的陷阱。当 “独立女性”等概念被过度消费为流量密码时,真实女性的复杂性被简化为标准化的叙事模板。这种将女性议题娱乐化、标签化的倾向,实质上是对女性觉醒精神的异化。

文|魏侨

真实的重量

《姐姐当家》播出了四期,董璇和张维伊的二婚历程受到了观众的热议。从一开始董璇为张维伊支付餐费引发后者暴怒,暴露出两人经济能力和性格上的分歧,到新一期节目里46岁的她陷入了“是否要二胎”的拷问,董璇的态度从“绝对不生”逐渐变成了“顺其自然”。旁观者看出她在这段婚姻里的妥协与让步,认为她“像是养了个儿子”,但身处其中的董璇本人还在镜头前努力表示要“相信自己选择的是正确的”。

董璇并不是经济和精神不够独立才被外界压力裹挟着走进婚姻的女性,她在娱乐圈沉浮近二十年,有奖项、有作品、有丰厚的经济实力,节目里她日常和闺蜜们的聊天,也算得上清醒自知、杀伐果断。可当面对丈夫和家人时,她又似乎变了一个人,柔软感性,总是包容、让步、妥协。

这种令人困惑的“拧巴”,似乎正是这档声称24小时真实记录无滤镜的节目想要呈现出的,中年女性的真实状态。她们生长在社会主流对于女性的要求仍然是“贤妻良母”的年代,但又在娱乐圈奔涌的浪潮中拥有了独立的思想与能力。于是在旧脚本与新思潮中间摇摆,或许是当下正在经历中年的“姐姐”们残酷又真实的处境。说是“姐姐当家”,实际上节目里的每一位姐姐都努力地在周遭的关系里反复辗转,试图在其中找到平衡。

就如深陷分离焦虑的王琳,一边在儿子身上倾注感情寄托,一边努力让自己沉浸在社交与舞蹈中,一边把自己家里打造成一尘不染的样板间,一边又羡慕着朋友充满烟火气的家庭氛围。最年轻的万千惠以干练积极的“养家人”身份出现在节目里,试图摆脱因为与三宝跨越二十多年的婚姻,而被贴上的“娇妻”标签,却在家庭中依然小心翼翼地照顾着“大艺术家”三宝,面对庞大的公司运作也显得力不从心。就算是表现得最松弛快乐的谢娜,也表现出人到中年,在工作与家人、父母与孩子之间,难以平衡时间的焦虑。

不同于以往聚焦女性的观察类综艺,将呈现范围限定在夫妻、母女、婆媳、亲子等等单一的关系中,或者设置一种特殊的情景,比如旅行、开店等等,远离了真实的生活情境。《姐姐当家》真的将摄像机架设到姐姐们的生活中,以纪录片的形式去捕捉和呈现她们生活中的细节。

或许面对镜头每个人都会带着“表演”的成分,观众很难判断姐姐们节目中的表现是否完全真实,但镜头依旧记录下了一些难以的真实瞬间。就比如王琳被儿子拒绝配合节目之后,一个人独自静默,被观众称为综艺史上最漫长的两分钟。这些出人意料的细节让节目具备了一些纪录片的实感,也让观众更容易带入其中,产生共鸣。

现实生活中的问题往往细小琐碎,并不能迅速、彻底地解决。随着节目的播出嘉宾们面临的核心问题也逐渐明确。董璇无疑是二婚后如何处理复杂的家庭关系,万千惠则更多地要面对事业上的危机,谢娜在和父母的相处中不断磨合、相互包容,而王琳则是当母亲的责任告一段落之后,要如何找到自我。

无论哪一个话题,也是观众们在不同人生阶段都会面临的问题。观众可以看见这些平日里带着女明星、大女主光环的嘉宾,已经具备了相当的经济实力和社会地位,但在真实的生活里也并非游刃有余,共同的女性身份带来了更深层的情感连接,也赋予了节目现实的重量。

同质化的困局

《姐姐当家》中除了姐姐们的生活境遇之外,引发观众巨大争议的是观察室里的嘉宾倪萍。时年66岁的她常在节目中以长辈的姿态表达自己的不同观点,展现出老派与守旧的思维惯性。最典型的情节是,当观察室中的其他人都在小心翼翼地讨论王琳对于儿子过度的情感依赖和情绪索取,她却反复强调子女应该为父母的“爱”而妥协。

这无疑让年轻观众感到冒犯和不适。代际之间的观念冲突也是节目呈现出的一种效果。倪萍比嘉宾们年龄更长,受传统家庭观念的影响更深,虽然能看出她也在努力理解和接纳观察室中年轻人的观念,但这种不经意流露出的陈旧论调,或许正说明了当下年轻人与长辈之间难以弥合的观念鸿沟。

可受限于节目的时长与框架,观察室能够讨论的内容和时间都十分有限,未能形成更加深入的讨论,大多数分歧都被巧妙地一带而过,更没有机会去真正面对和解决这些矛盾。

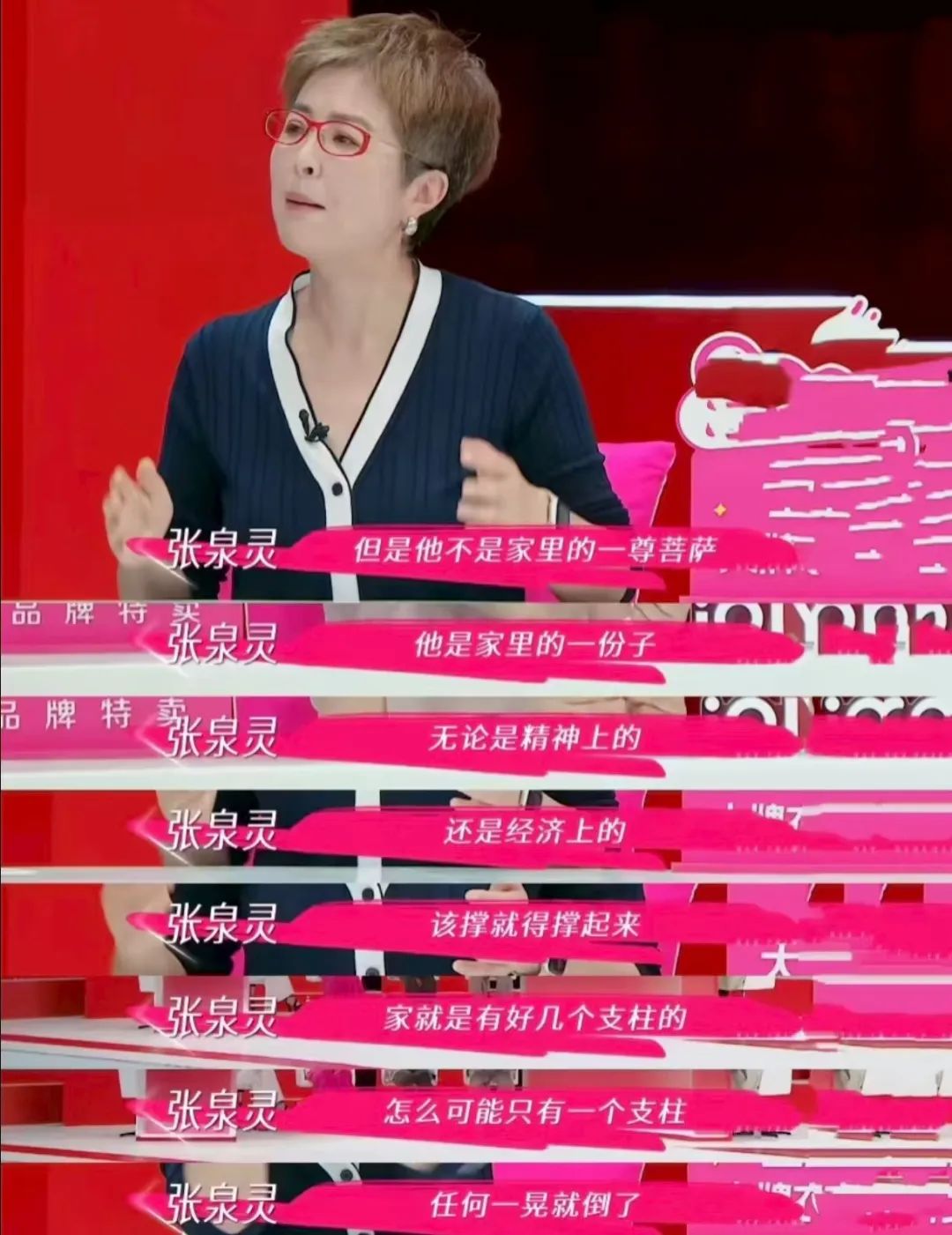

还有一个情景让人印象深刻,当观察室里大家讨论董璇要二胎将会付出的代价和风险时,倪萍直接对董璇的母亲表示要为他们介绍知名医生,似乎将这个尚在商榷中的话题推向了实操的阶段。这本是一个很“老派”的关爱,现场张泉灵直接地指出这种关爱带来的压力和逼迫。可即使观察团立刻就用生孩子要自己想清楚,定下了“不要被裹挟”的结论,但这种表面道理并不能解决董璇要面临的多方压力,显得正确且无用。

这正是《姐姐当家》在“真实呈现”的基础上,未能更进一步的遗憾,观察室中的讨论很难跟上节目中姐姐们复杂且残酷的生活处境,更罔论为她们解决问题。本身节目中“问题呈现 - 专家解读 - 情感升华”的套路是观察类综艺的经典框架。但自观察类综艺诞生以来已经十多年,很多理论我们已经在以往的观察类综艺中看过了无数次。理论总结常常落入理论先行的窠臼,消解了节目中呈现的真实困境的复杂性。

比如情感上的回避一定会与“原生家庭创伤”关联,亲密关系中出现问题就会讲“树立边界”,涉及婚姻则必谈“女性要独立爱自己”。早年间这些“新观念”对于观众来说有耳目一新的启发,但放到如今,当王琳父母出现在节目中,开始讲述自己被忽视的童年,观众就已经迅速明白她身上的严重分离焦虑和情感缺失来自于原生家庭。此时再做理论分析虽然足够正确,却已经没有太多启发性。

目前观察室中能够引发观众的共鸣的分析,大多来自于嘉宾自身经历与姐姐们境遇的真实共情。同样是养儿子的单亲妈妈,平日以独立清醒形象示人的王子文,看到儿子远赴海外后孤独的王琳,忍着眼泪说“我觉得这是我会面对的一天”,这样真情流露的瞬间打动了许多观众。在商业上颇有建树的张泉灵,在万千惠公司爆发危机的时候三言两语切中要害,让屏幕内外的人都获益匪浅。而一直在输出理论的清华专家倪子君,最让人拍案叫绝的一句不是任何理论,而是一针见血地指出“男人说孩子顺其自然就是想要”。

或许《姐姐当家》在观察室中设立15位各行各业女性组成的“当家观察团”,是试图增强普通女性之间的理解和共情,但从效果来看,观察团的发言受限于篇幅,加之观众对于她们并不了解,很难产生太多的情感连接,她们的作用更像是在必要的时候提供一些理论和金句。

观察室邀请观察员进行讨论分析,本意是让观众更加容易理解嘉宾们的选择和情况,但当分析都包裹在如此频繁的金句输出里后,似乎又将女性议题简化为可批量生产的娱乐词条。

深水区的突围

女性觉醒浪潮的持续发酵,深刻影响着综艺节目的创作逻辑。当下的综艺节目中,女性的形象愈加丰富多元,在表达上也更加主动。就像《姐姐当家》中呈现的女性形象,已从早期综艺中被动等待拯救的 "弱者",转变为主动重构家庭权力结构的 “行动者”。节目的高讨论度也反映出观众对女性赋权叙事的强烈共鸣。

难得的是,我们在以往的观察类综艺,尤其是涉及亲密关系的议题,就算谈及金钱往往是人为制造的戏剧效果,比如旅行过程中只给少量的经费,很少真正涉及已经是高收入阶层的嘉宾们的真实经济状况。但《姐姐当家》中更进一步地探讨了经济问题在家庭关系中的影响,既有董璇和张维伊婚姻中经济能力不平等造成的冲突与隔阂,也有万千惠一家在买房问题上的焦虑与矛盾,以及公司面临的巨大经济危机。

但在结构性变革层面,女性综艺仍面临着深层困境。《姐姐当家》虽展现了女性在家庭领域的能动性,却有意无意地回避了更具挑战性的女性议题。即使涉及到“董璇是否要生二胎”这样的话题,但讨论中称得上有观点的只有“男人说顺其自然就是想要”“生与不生都要付出代价”,至于“不要被裹挟”这种不痛不痒的规劝,几乎完全规避了女性在实际的婚姻关系中生育权上的失权。而即使是财富能力远超普通女性的董璇都难以从这种结构中挣脱,才是真正值得去深入探讨和反思的地方。

再比如节目中的姐姐都是事业有成的女明星,几乎没有遇到真正的职场危机。即使是万千惠遭遇的公司资金问题,也是由于自身的管理经验不足,但她依然拥有强大人脉资源和家庭资源支持,很难与普通职场女性遭遇的隐形歧视类比。

这种“选择性真实” 的叙事策略,也暴露出女性综艺在触及结构性矛盾时的局限。与此同时,一档主打真实记录女性生活的节目,呈现出来的内容依然围绕着女性如何经营家庭关系、平衡事业与家庭等等,在当下的舆论环境中显得视野较窄。

对于一档综艺节目来说,通过影像剪辑呈现出来的“真实”本质上是媒介建构的产物,观众的共情与耐心是有限的,节目既要满足观众对真实性的期待,又需通过戏剧冲突维持节目张力。因此节目中依然会通过采访等方式去营造矛盾冲突,进一步推动节目的争议。

女性综艺的深水区航行,需要的不仅是镜头对准厨房与卧室的勇气,更是将个体疼痛转化为公共思考的野心。近期综艺节目上的女性话题频频成为热门话题,脱口秀舞台上有更多的女性形象、女性视角和更丰富的话题的讨论,而《女子推理社》这样以“全女”形式呈现的节目,也在探讨更真实、更深入的女性话题,打破刻板印象,对女性力量做出更多元的呈现。

隔壁韩国早已有了《海妖的呼唤》这样高度去性别化,全面呈现女性力量的综艺节目,从长远的角度来看,或许女性综艺真正的突破在于:我们不再需要专门为女性话题而设的“女性综艺”,而是所有综艺都能平等承载女性的思考与表达,那时的镜头,将不再需要特写她们的眼泪。

排版:小雅 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6140人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里