争议手术被紧急叫停:困住千万家庭的“绝症”,出路在哪?

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长28分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

2025年7月8日,国家卫生健康委下发了《关于禁止将“颈深淋巴管/结-静脉吻合术”应用于阿尔茨海默病治疗的通知》,叫停了这项被众多患者和家庭期待的、可能改善大脑认知状态的手术。手术被叫停的理论原因,也恰好指向了过往很多脑疾病研究中的三个障碍:理论假说繁多、生物机制不清和评估手段缺乏。正是由于它们的存在,人类对大脑的观察常常处于“黑箱状态”,对于箱内真正发生的事情,我们了解得还远远不够。

记者|魏倩

编辑|陈晓

2025年7月8日,国家卫生健康委下发了《关于禁止将“颈深淋巴管/结-静脉吻合术”应用于阿尔茨海默病治疗的通知》,叫停了这项被众多患者和家庭期待的、可能改善大脑认知状态的手术。手术被叫停的理论原因,也恰好指向了过往很多脑疾病研究中的三个障碍:理论假说繁多、生物机制不清和评估手段缺乏。正是由于它们的存在,人类对大脑的观察常常处于“黑箱状态”,对于箱内真正发生的事情,我们了解得还远远不够。

记者|魏倩

编辑|陈晓

被叫停的“脑手术”

听说“LVA手术”(颈深淋巴管/结-静脉吻合术)被国家卫生健康委叫停的消息,梁月多少感觉松了一口气。

梁月是一个阿尔茨海默病患者的家属,过去的半年多时间里,她曾无数次在网络上搜索这项全名叫“颈深淋巴管/结-静脉吻合术”的手术。从2018年起,它逐渐被许多和她同样处境的人们视为黑暗中最后的希望之光。

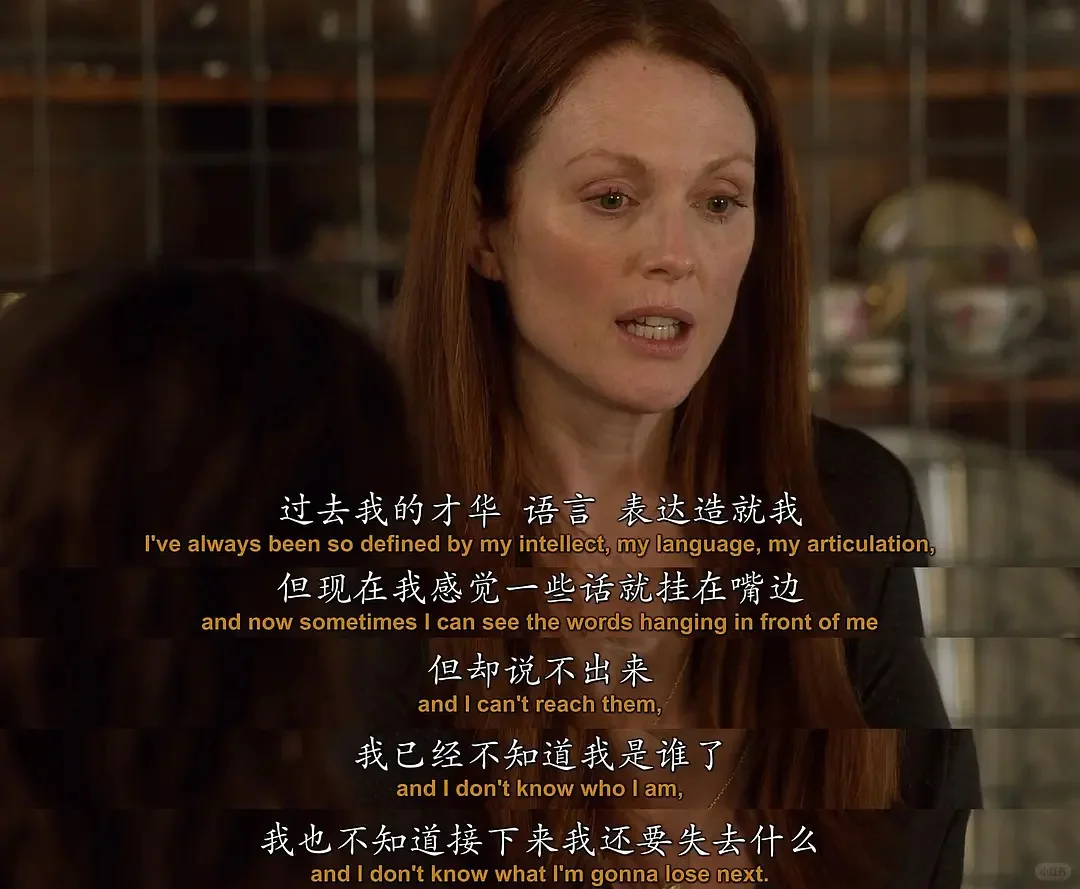

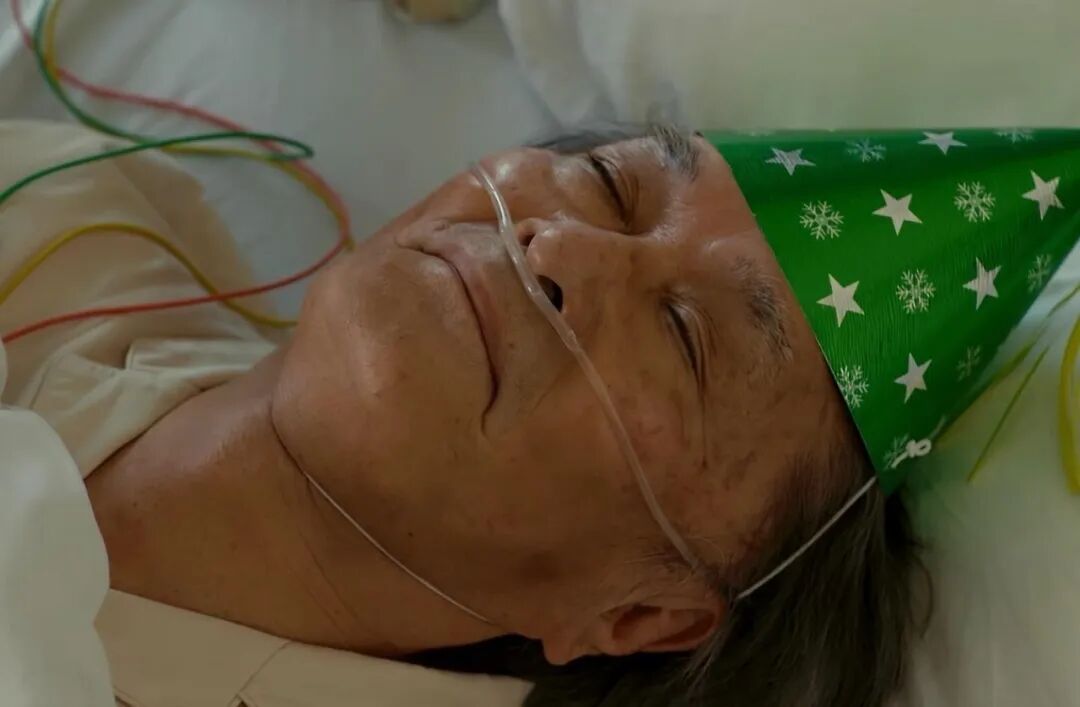

今年是梁月的父亲患上阿尔茨海默病的第八年。77岁的他已经不太能认出轮班照顾自己的三个孩子。他的病程进展比较规律,起初是有点丢三落四,经常一扭身就忘了自己原本要干嘛,在家做饭“明明举着锅盖还到处找”,后来渐渐发展到迷路,不能独立出门,再后来就只能在家人的陪同下在小区散步,而今,他认知障碍加重,经常半夜闹腾着不睡觉,饮食和排便也都出现了问题,照护困难可想而知。

梁月在兄妹三人中年龄最小,是家里唯一的大学生。面对眼前的困境,她经常去咨询医生,翻看各种前瞻研究,还加入了不少病友家属群,渐渐了解了阿尔茨海默病的病因。医生告诉她,在父亲的大脑中,沉积了一些名为“β淀粉样蛋白(Aβ)”的物质,组成一块块淀粉团一样的“老年斑”,损害着他的神经元;还有一种名叫“tau蛋白”的物质异常变化,把他的“微小神经纤维扭在了一起”,慢慢坏死。当然,这些物质的形成、积累还涉及一系列复杂的生物反应,但通俗一点理解,梁月想象,“毒素”堆积在脑中,把她所熟悉的那个父亲慢慢“杀死”了。

还有一个令人绝望的消息,梁月听说,“毒素”一旦形成、沉积下来,就很难被清除。大部分临床药物只能通过保护神经元,延缓病程进展,新上市的“清除类”药物又主要适用于轻度患者。而像梁月父亲这样患病多年,已经发生中重度认知损害的患者,眼前似乎只有一个晦暗的未来。

LVA手术就是在这种困境下出现的,它一度被认为是一项可以给脑部“排毒”的技术。国内最早宣传这一术式的是杭州求是医院院长谢庆平团队。谢庆平是一位以显微外科手术闻名的医生,早年间曾任浙江省人民医院手外科主任,最擅长的是组织皮瓣移植、复杂性手指再造等治疗。2020年,谢庆平和同事在《中华显微外科杂志》发文,介绍了经LVA手术治疗的一位老年认知障碍患者的病例,发现他“术后九个月恢复基本认知功能”。

这看起来似乎是不可能的事。此前,LVA手术在显微外科领域已经是一个比较成熟的术式,它诞生于上世纪60年代,技术核心是在显微镜下将直径小于1毫米,比发丝还细的淋巴管和静脉系统连接在一起,以促进淋巴液回流,因此常被用于治疗淋巴水肿。此前接受媒体采访时,谢庆平自述,在2018年的一次常规LVA手术后,一位伴有认知障碍的病人说自己的“头脑清楚”了一些。这启发了他将LVA手术的适应证迁移到脑部疾病。

可是,颈部淋巴结为什么会和脑扯上关系?这还要从对脑淋巴系统的研究谈起。18世纪颅内淋巴管结构得到描述后,科学家一直没有在脑中发现“典型的、组织学上可被辨识的淋巴系统”——一种在身体其他部分被证明对清除细胞代谢废物必不可少的组织。直到2012年,美国罗切斯特大学医学中心的杰弗里·伊利夫(Jeffrey Iliff)等学者在小鼠的脑室中发现了一种“胶质淋巴系统”,弗吉尼亚大学医学院的安托万·卢维奥(Antoine Louveau)等科学家又发现了颅内的脑膜淋巴管,提出脑脊液中的代谢产物和免疫细胞可以进入脑膜淋巴管,最终汇入颈深淋巴结排出。

更令人兴奋的是,伊利夫团队接下来的研究表明,类淋巴系统还参与了阿尔茨海默病病理标志物β淀粉样蛋白的清除过程。这也意味着,人们或许可以通过对血管旁通路和脑膜淋巴管的研究,来寻找各种神经退行性疾病的诊疗手段。很快就有科学家将睡眠、运动锻炼等对类淋巴系统的影响,与阿尔茨海默病治疗联系在了一起。谢庆平说,他也是受此论文启发,不过,LVA手术并不直接作用于脑内淋巴系统,而是在它的下游做文章,将其末端接入静脉循环,以“疏通蛋白引流的水槽”。

当这项技术通过短视频传到梁月这儿的时候,已经是2025年初。当时,北京、上海、西安等多地都有公立和民营医院积极开展这项手术,有媒体将其称为“阿尔茨海默病的曙光”。病友间还流传着不同医院的主刀医生信息,其中既有神经外科的医生,也有和谢庆平一样的整形外科甚至骨科和口腔科的医生,他们的首例手术时间大都集中在2024年下半年,在梁月2025年2月得到的那份汇总表格里,接受过这项手术的患者已接近千例。

但不管是在病友群还是在社交平台上,梁月搜集到的病例恢复情况都千差万别。有一位和她父亲情况类似的女性患者,手术后短期记忆和专注力都得到了提高,“认知能力回到三年前的水平”,还有一位认知症状稍轻但脾气暴躁的患者,手术后情绪明显稳定了不少,“和患病前的性格更接近了”。但也有糟糕的情况,有家属发文表示手术效果并没有达到预期,甚至有患者在术前还能和家人互动,术后反而只会一个人坐在沙发上发呆,还有患者术后反而更加烦躁,开始打人、骂人,家属叫苦不迭⋯⋯为什么一个有“明确理论依据”的手术,却不能带来稳定的效果?

梁月陷入了信息旋涡,直到2025年7月8日,国家卫生健康委下发了《关于禁止将“颈深淋巴管/结-静脉吻合术”应用于阿尔茨海默病治疗的通知》。通知提到,经过专家评估,认为“该技术处于临床研究早期探索阶段,适应证及禁忌证尚不明确,安全性、有效性缺乏高质量循证医学证据支撑”。

黑箱中的大脑

2025年5月,北京协和医院的七位医生曾在《协和医学》杂志发文,分析了阿尔茨海默病与淋巴显微外科手术的关系,提到目前基础研究和技术应用之间存在的几个证据缺口,部分解答了手术疗效参差不齐的原因。

首先,伊利夫等学者发现的脑淋巴转运系统的工作方式,其研究仍处于基础阶段;其次,尽管科学家已发现“胶质-脑膜-颈深淋巴系统”可能参与相关蛋白的清除,但他们的研究是建立在模型小鼠基础上的。在人体中,阿尔茨海默病是一种多病因导致的疾病,还不能确定淋巴系统障碍就是其独立风险点;再次,目前的临床研究仍停留在小样本基础上,缺乏科学系统的疗效评估,因此,这项手术还不能作为标准临床干预手段。

其实,这些证据缺口也恰好指向了过往很多脑疾病研究中的三个障碍:理论假说繁多、生物机制不清和评估手段欠缺。正是由于它们的存在,人类对大脑的观察常常处于“黑箱状态”,对于箱内真正发生的事情,我们了解得还远远不够。

事实上,人类对阿尔茨海默病的研究也是在这些障碍之中前进的结果。1906年,德国精神病学家阿洛伊斯·阿尔茨海默(Alois Alzheimer)第一次以临床病理特征明确描述这一病症,他在给一位记忆丧失、语言障碍的患者做尸检时发现,其中存在异常的“老年斑块”和“神经纤维缠结”。20世纪80年代,研究人员发现了构成“斑块”的蛋白质,并将其命名为Aβ,通过一种淀粉样前体蛋白(APP)被分泌酶水解产生并分泌到细胞外,被分泌的Aβ的组成从36到43个氨基酸不等。它原本是体内广泛存在的一种蛋白,通过及时地清除代谢对人体无害。但当分泌酶错误工作时,就会像剪刀一样更倾向于把APP“切割”成长度更长的Aβ片段,继而引发一系列连锁反应,Aβ自我聚集沉积,脑内出现炎症反应,神经元tau蛋白导致纤维缠结,电信号传递受到干扰,最终神经细胞凋亡。这就是有名的“淀粉样蛋白级联反应假说”(简称“Aβ级联假说”)。

“Aβ级联假说”只是人类认识阿尔茨海默病成因的众多假说中的一个,但也是目前更接近现实治疗的一个。2023年后,两款基于这一假说的单抗药物获批上市,市场反应良好,也间接地证明了“Aβ级联假说”的合理性。过去五年,两款疾病修饰疗法、一款血液分子诊断试剂被美国食品药品监督管理局(FDA)批准,让这个领域获得了期待已久的巨大变革。

哈佛大学医学院神经内科副教授刘磊的研究就以“Aβ级联假说”为基础。我请刘磊以最简单的方式介绍阿尔茨海默病的发病过程时,他将“衰老”和“炎症过程”纳入讲述,更强调以一种宏观的角度来看待阿尔茨海默病,“它是一个经历数十年,不断积累和变化的过程,就像是多个齿轮连接在一起,我们把所有的齿轮全研究一遍,也不一定能理解它的传动过程”。

从宏观出发的研究视角也让他重新思考了脑科学研究中的工作方式。在实验室里待久了,刘磊逐渐意识到,除非进行大的人群队列观察,很多时候实验室里的结论会成为一种“严格限制条件下的特定结果”,而这对研究充满复杂性的大脑是相当不利的。更重要的是,大脑是一个不能进行活检的组织。大部分情况下,我们也不能在其运作过程中对其进行无创的复杂检测,这让它看起来更像是一个黑箱了。

其实,就连试图解释阿尔茨海默病病因的“Aβ级联假说”,其验证过程也并不是直接基于人类大脑的,而是借助了转基因小鼠和神经元细胞。因为无法利用活体脑进行实验,科学家只能制作插入人类基因片段的转基因小鼠,实验证明,鼠脑内产生“老年斑”后,认知功能会随之下降。而在描述神经元“中毒”后变化的实验中,因为无法直接在人脑中的神经元上做实验,科学家是把阿尔茨海默病患者脑中的提取物加到体外培养的神经元里,发现了tau蛋白过度磷酸化现象。实验室里,科学家以基因、提取物、细胞作为中介,成千上万次实验,才勉强还原了脑部疾病一小部分的自然发展过程。

刘磊如今在实验室里的工作离小白鼠更远,离患者更近,用他的话来说叫“bed-to-bench-to-bed”(从临床到实验室再到临床)。靠近临床的团队成员要招募患者、做认知能力测试,要抽血、分析影像,而实验室团队要从患者的脑脊液、血液中分析其异常状态,再从“异常”出发,研究其分子机制。“我以前做很多动物模型,也做猴子实验,但动物给我们带来的提示其实是越来越少的,现在我们更注重做人原代的细胞培养,对患者体内的细胞作分类,研究的主题还是要从人出发,再还原到人身上。”

从理论到临床

如果说刘磊的经验已经证明,在脑部疾病的科研中,验证基础假说要逾越重重障碍的话,从基础理论到临床实践,研究者们还要面对属于大脑的更多不确定。在国家卫生健康委叫停LVA手术的通知中,提到其缺乏“高质量循证医学证据支撑”。实际上,高质量循证医学证据就是脑科学研究中从理论到临床难以逾越的一个关卡。

所谓“循证医学”,是确定一项新的临床技术能否广泛推行的依据之一。它强调在治疗决策中,临床医生和专家都应当基于临床科研所取得的最佳证据,比如荟萃分析结果和大样本多中心随机对照试验,就是其中可信度较高的“高质量证据”。

林森是浙江一所公立三甲医院的神经外科医生,也曾经对LVA手术的早期病例做过追踪。他告诉我,在循证医学已成为临床治疗“黄金标准”的当下,一般临床手术的开展也都遵循了这个过程,都是从基础理论开始,发展到动物模型,再到临床试验,经过随机对照,取得大样本的循证数据后,再形成临床指南,作标准化的推广,同时还要制定相应的评估标准。而过去几年LVA手术在阿尔茨海默病中的应用,相当于跳过了动物模型和临床试验,从尚不明确的理论直接快进到了收费手术状态。

其实,循证医学的发展,也和脑外科的历史有千丝万缕的关系。在对一些涉及脑部疾病的治疗上,早期神经外科的历史曾是“切除”的历史。林森向我提起了有名的病人“H.M.”的故事。H.M.真名亨利·莫莱森,他是一位出生于20世纪20年代的美国癫痫病患者,1953年,27岁的他接受了一项“切除异常放电的海马体”的手术,神经外科医生移除了他大脑里三分之二的海马体、双侧内侧颞叶和杏仁核等组织,手术结束后,亨利·莫莱森的癫痫确实很少再发作了,但他的记忆也永久地停留在十六七岁。

当然还有广为人知的前脑叶白质切除术。1935年的神经学大会上,来自耶鲁大学的神经学家约翰·弗尔顿(John Fulton)发表了一项研究成果:他们损毁了两只黑猩猩的前脑叶与其他脑区的神经连接,结果发现它们变得温顺了许多。这个发现启发了葡萄牙医师安东尼奥·埃加斯·莫尼斯(António Egas Moniz),他认为这项技术可以成为治疗精神分裂症的一个突破口,并在患者身上实施了手术。后来,这项手术被严重滥用,治疗对象也从精神分裂症患者拓展到所有行为异常的人群。直到研究者们发现,额叶皮层与丘脑以及边缘系统有直接的功能联系,额叶损伤会使患者的高级思维活动被损害,导致一系列认知、情绪和行为方面的改变。

“外科是一门讲究实用的技术,在重大疾病面前,人们难免会暂时跳过理论,信赖经验的力量,但经验背后可能就是看不见的教训。”林森告诉我,循证医学的原则在于不能只考虑医生个人的观察和经验,而要重视诊疗中最佳证据的重要性。

在循证医学的证据分级之中,最具可信度的是荟萃分析结果和大样本多中心随机对照试验,但林森也同意,在脑部疾病的研究中,想要获得这样高质量的证据确实比较困难。由于脑在身体中的特殊地位,在比较大的正规医院里,想招募大量患者开展脑外科手术临床试验,首先就要通过院内相当严格的伦理考核,“除非逼不得已,没有人愿意接受这类手术,何况是对比实验。毕竟脑太重要了”。

此外,高质量的研究数据还需要更具精度的评估手段。林森发现,在所有检查中,花费最大的是PiB-PET检查,最不为患者接受的是腰椎穿刺抽取脑脊液。在实验室研究中,它们能直观地评估阿尔茨海默病患者脑内Aβ沉积和tau蛋白颅内病理改变状况。但在患者的过往临床经验里,这些检查都不是必要的。由于设备费用昂贵,许多医院也不具备做这种专门检查的能力。这也意味着,大量接受手术的患者无法形成有价值的临床数据,更无从判断手术的长期效果了。

大脑与身体

北京回龙观医院是一所三甲精神专科医院,在这里,老年精神科病区主任燕江陵已经对阿尔茨海默病有近20年的诊疗经验。作为工作方向也和神秘大脑密切相关的内科医生,他们看待脑的方式与外科医生不太一样:他们不只关注大脑,还要观察大脑与身体的关系。一见面,燕江陵就告诉我,在真实世界中,做出脑疾病的诊断其实是一个相当审慎的过程。“首先,要有明确的病史问诊。大部分来求诊的患者都有主观记忆力的下降,有些人可能是轻度,是家里人觉得他不太好,送过来查一下。不同病程阶段的患者行为表现不同,这尤其考验医生的经验。轻度认知障碍(MCI)的患者是筛查的重点,及时干预可以防止他们的病情发展为阿尔茨海默病。”燕江陵说。

身体的其他改变也会影响大脑功能,因此诊断中常规的抽血检查非常有必要,“比如甲状腺功能有问题,维生素B12缺乏、梅毒脑病等其他器质性问题,也会影响认知功能,还有的患者血糖特别高,我们会发现他的痴呆加重,这有可能是假性的,也需要排除”。这之后,才是通过标准的认知功能量表评估其这个阶段的认知状态,当然,也要有影像学数据支持,确认其脑萎缩情况是否符合典型的阿尔茨海默病表现。

旁观者从外部观察到的“认知功能改变”,只是脑内复杂变化输出的结果。认知问题在不同患者那儿可能指向不同病因。比如路易体痴呆,就和典型的阿尔茨海默病略有不同,燕江陵介绍,这种患者脑内沉积的蛋白名为“路易体”,会表现出类似帕金森病的震颤,同时其认知功能会是波动性的,可能会忽好忽坏,另外由于视幻觉的出现,这些患者早期还会被误诊为精神分裂症。

在燕江陵看来,不管是初诊还是不同病程阶段的复诊过程,阿尔茨海默病带来的挑战主要有两个。首先是它对认知功能的损害,使患者的行为、情绪和记忆出现千差万别的表现,比如有的患者对答流利,看起来好像不存在记忆问题,但要通过周边亲近照护者的旁证,才会发现其大部分时候都是随口应答,内容并不准确。这时,医生就要从各种纷繁的外部表现中识别认知受损的信号。

其次是阿尔茨海默病本身的增龄属性。大部分患者都是老年人,这意味着他们身体的其他机能也发生了衰退,“我们都说老年人就像一张老唱片,上边有很多斑驳磨损的痕迹混在一起,你听起来觉得音质没那么好了,但具体是哪一条痕迹导致的?很难说清”。燕江陵举例,比如中重度阿尔茨海默病患者会因为一个“扳机点”,出现脑功能的迅速下降,但这些扳机点很多是由其他生命事件触发的,像骨折、肺炎等也会影响病程进展,而自身的慢性病如果控制得好,也会延缓脑部疾病的发展。

而扭转病程的方法,其实也与身体以及其生活环境相关。不过,这也要求患者具有相当的主动性,即使进入老年期甚至患病阶段,也要相信大脑仍有学习、进步和自我塑造的能力。美国洛马林达大学的研究者曾提出一套用于治疗阿尔茨海默病患者的方案,名为“神经计划”,它包括营养、锻炼、压力管理、恢复和复杂的社会活动。这些看似与神经发育无关的活动,恰恰是维护神经健康,保持大脑活性的最佳方式。在回龙观医院,即使是住院患者,在用药期间也会接受相应的非认知疗法,“比如唱唱歌,体能训练,一起读书看报,讨论问题,这些有针对性的训练手段,都是患者大脑的互动‘营养’”。

脑从来都不是一个孤立存在的器官。它是处于身体之中的。就像刘磊在进行基础研究时经常提醒自己的,实验室里用各种模型创造的“真空”环境,其实并不是大脑真实的运作场景,人们研究大脑,也必须记得它所处的环境。从这一点上来看,对脑淋巴系统的研究并不是想象中那么“边缘”,它代表着一种从身体内环境的角度观察大脑的新眼光。梁月记得,当国家卫生健康委下发禁止LVA手术的通知时,她将这条消息转给了父亲的医生。没想到,这位之前一直不鼓励他们接受这项手术的医生在朋友圈里转发了这条消息,并写道:“叫停并不等于无效,而是告诉我们要更扎实地进行临床研究而非急于商业推广,我们需要更加审慎地面对大脑。”

(本文摘自《三联生活周刊》2025年第36期。应受访者要求,文中梁月、林森为化名)

排版:球球 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6146人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里