在盘山公路上,他画下中国西南的神秘部落

作者:三联生活周刊(微信公号)

09-29·阅读时长11分钟

电影《冈仁波齐》剧照

古纳西,在纳西语中意为“纳西人的古老故土”。这一称呼最早见于东巴经典,它不仅指一个族群的起源传说,更是横断山系腹地的一块文化地理。大致范围覆盖今天云南丽江、香格里拉、德钦一带,绵延到泸沽湖周边。

在这一片由雪山、峡谷和河流勾勒出的区域里,纳西人世代仰望星空,用二十八星宿来辨认季节和时辰;他们在葬仪中铺展长达十几米的《神路图》,引领亡灵翻越九座圣山,回到祖先之地。直到今天,这些传统仍散落在不同的地点:丽江的东巴文化研究院与博物馆、泸沽湖摩梭人博物馆,以及一些村落的节庆和仪式,都还在保存和更新这些知识与实践。

对于艺术家丁乙而言,古纳西并不是孤立的陌生之地。他早在多年前就频繁前往高原,曾在喜马拉雅和西藏地区旅行,记录雪山的色彩、佛塔的轮廓、朝圣者的身影,并把这些经验带回他的笔记和作品。那是一种身体性的训练:在稀薄的空气里行走、仰望星空、面对群山。

三十多年来,他反复描绘“十字”,这一次,他把古纳西视为新的课堂,他在路上记录雪山的光影,在村落里触摸古老的符号,也在夜晚的星空下反复思索“十字”的去向。想知道这个符号在另一片高原文化里会被怎样重新点亮。

编辑|李靖越

古纳西的方向

与大多数东西走向的山系不同,横断山脉自北向南延展,孕育出多民族并置的格局。阻隔的高山让文化得以保存,四通八达的山谷和水路又让不同的生活方式缓慢交流。山路陡峭而曲折,常常要顺着河谷才能进入村落。河谷间水汽蒸腾,云雾在晨昏交替时贴着山腰飘散,留下短暂的空旷与明亮。这样的自然环境,阻隔让外来者难以长久驻留,多元文化因而得以保存;而沟谷和水道又是连接的纽带,不同民族在缓慢的往来中交换语言、仪式与物产。星宿、山川、仪式和纸张,构成了古纳西独特的生活节奏。

2024年6月,丁乙第一次踏上前往古纳西的道路。他从丽江出发,先参观了东巴文化博物馆,那里陈列着手抄的东巴经文和绘制在长卷上的仪式图像《神路图》。在古纳西的丧葬仪式上,《神路图》必不可少,它像是一份灵魂的地图,指引亡灵从地域到人间,再到神域,最终返回祖先之地。这幅卷轴通常绘在东巴纸上,纸张来自野生植物的皮层,经过蒸煮、舂料、晒干等繁复工序,能够千年不腐。粗纤维让画面呈现出独特的质感,也让经书和图像带上天然的重量。这是一份灵魂的地图,指引亡灵翻越九座圣山抵达祖先之地,这一场景让丁乙震撼。

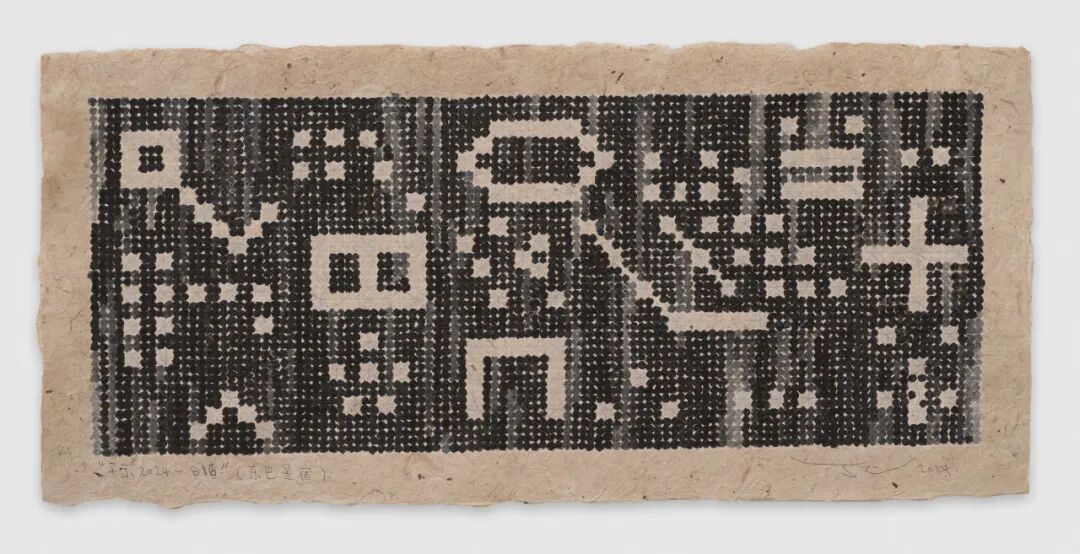

丁乙《神路图》局部

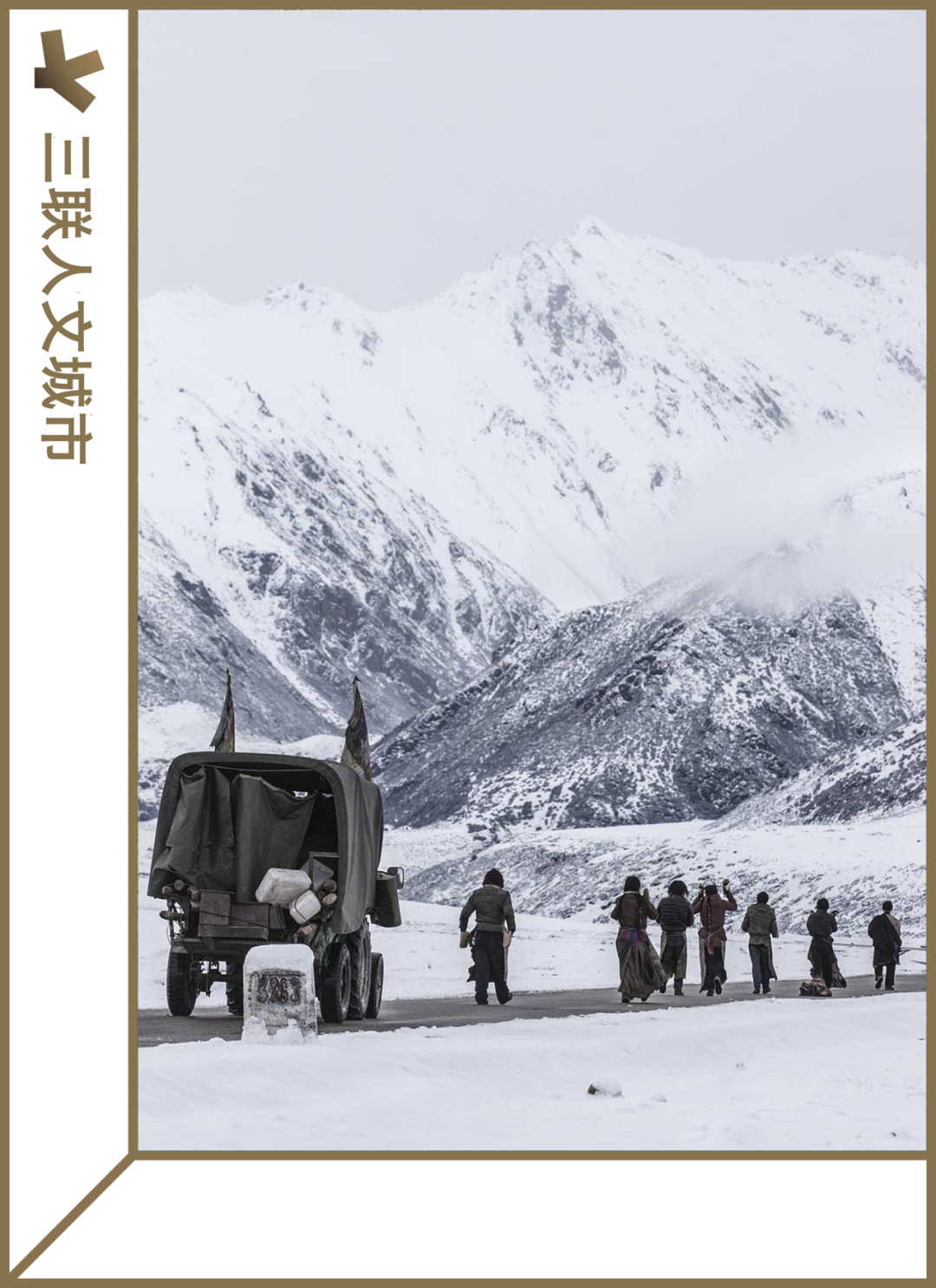

随后,他一路北上,途经香格里拉和德钦。这段旅程与其说是考察,不如说更像一场朝圣。汽车沿着盘山公路不断爬升,雪山的轮廓从远处的云层里显现出来。梅里雪山的峰顶常年被白雾笼罩,只有在短暂的清晨,阳光才会从云缝间照射下来,映得山体泛着金光。丁乙在速写本上反复描摹这些变化,把第一印象记录下来。夜晚停留在白马雪山脚下,他抬头看见满天繁星,和上海的夜空完全不同:这里没有霓虹,没有地平线,只能感受到山和星彼此呼应的辽阔。

星空下的白马雪山

图源:视觉中国

星空不只是天文学,更是生活的节律。春耕秋收、节日祭祀,都依照星宿的运行来安排。他们相信宇宙的起源来自“气”和“水”的对立与融合,万物在真假、虚实、聚散之间生长。

两个月后,他再次来到古纳西。与第一次的直觉记录不同,这一次他开始寻找更具体的线索。他走访了东巴文化研究院,查阅关于古纳西历法和符号的资料,看到不少保存完整的《神路图》。在丽江玉湖村,他特意去探访1920年代美国探险家洛克的旧居,那些木屋和照片把早年的西方凝视与当下的现实并置,让他思考自己如何避免重蹈这种“外来观察”的路径。

这趟行程,他走得更远。经虎跳峡、白地村、白水台,再进入维西、日树湾村和塔城的巨甸与通甸村。村落常常依山而建,石墙与木屋紧贴着山坡,白水台的石灰岩泉眼流淌数百年,形成层层叠叠的梯田状水池,阳光下泛着乳白色的光泽。在这些地方,他看到的不只是自然风景,而是生活与信仰如何与地理紧密结合。他的笔记本里开始出现更多符号:古纳西文字的竖画与斜线、星宿的图案、几何化的格子纹饰。这些元素逐渐脱离单纯的记录,成为他后续创作的灵感。

白水台

图源:视觉中国

从观察到对话

1月,丁乙带着前两次的积累第三次来到古纳西。这一回,他已经不满足于单向的观察,而是尝试用一种更接近人类学的方式去理解。

他采访了研究院的学者,走进泸沽湖畔的摩梭人博物馆,听馆长讲述当地母系家庭的传统与转变。在山间村落,他与三位不同姓氏的东巴对话,既有年逾古稀、经验丰富的老祭司,也有仍在学习和传承的年轻一代。祭司们展示他们的经卷和手势,吟唱古老的仪式歌谣。丁乙一边记录,一边追问这些符号与当代生活的关系。

为了让旅行不再停留在“旁观”,他还邀请了一位藏族导演同行,用影像记录下这段旅程。镜头里不仅有雪山、河谷、村落和仪式,也有艺术家与当地人的对话。这种方式避免了过去探险家那种“远观式”的凝视,让这次旅行更接近一种平视,甚至仰视的态度。

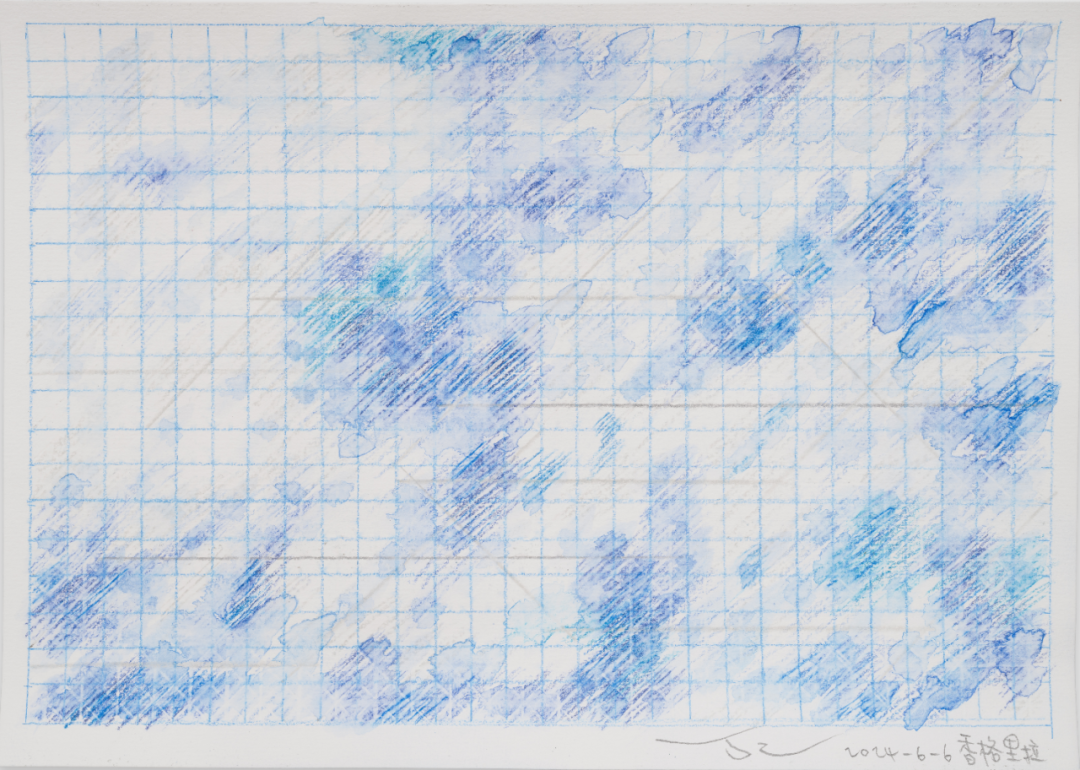

这三次旅行,他完成了一系列小幅《旅行笔记》:烈日下土地的赤红,夜晚星空的排列,随风飘动的彩色丝带,古老文字和符号的片段。这些图像看似零散,却成了后来创作的重要伏笔。对丁乙来说,旅行本身就是工作方法。“十字”在路途中不断被激活,获得新的生机。

丁乙《旅行笔记》(部分)

古纳西的经验慢慢进入丁乙的画布。在纳西人的传统里,《神路图》是一幅十几米长的卷轴,用来指引亡灵翻越九座圣山,抵达祖先之地。丁乙第一次看到原作时深受震撼,他试图用自己反复绘制的“十字”去重写这一旅程。他在东巴纸上以丙烯和彩色铅笔描绘,把鬼、人、神三界的叙事化作十字的循环与变形。那不再是单纯的抽象符号,而像是一种通行证,带着人穿越世代的故事。

丁乙《东巴纸上的十字》之一

纸张本身也成了作品的一部分。东巴纸出自“弯呆”植物皮,纤维粗粝,能抵御虫蛀,保存千年。它与机器生产的工业纸不同,更接近自然与手工的质感。丁乙把“十字”放在这种纸上,色彩被纸纤维吸附后呈现出意料之外的斑驳与晕染,仿佛材料本身在参与构图。三十多年前,他在印刷纸上画下第一批“十字”,冷静、理性而精准;三十多年后,东巴纸让“十字”重新获得了原始而神性的气息。

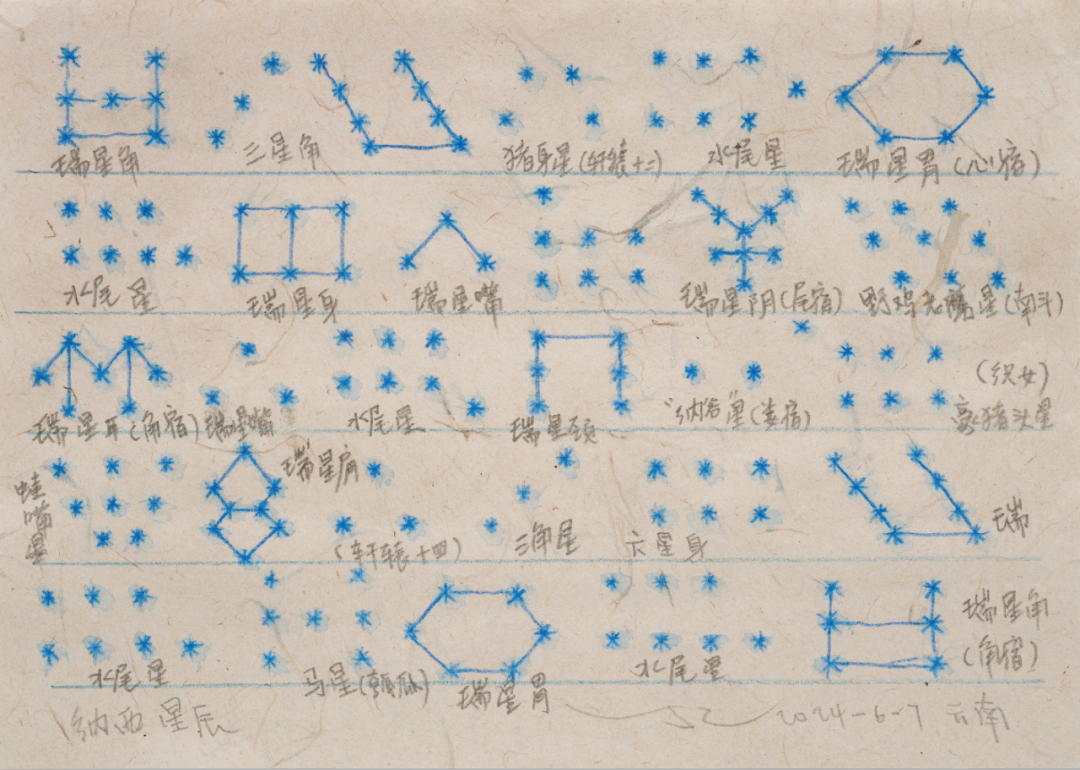

在古纳西的夜晚,丁乙抬头看见的是二十八星宿。这套独特的历法,源自纳西人对星辰出没和四季变化的观察。丁乙将这些星象化为黑白的十字组合,剥离掉城市夜晚的霓虹与地平线,只留下抽象符号。那是更为普遍的星空,不再属于某个地方,而像人类共有的天幕。星宿带给他的启示,是如何在有限的符号中承载宇宙起源与生命循环的想象。

丁乙《二十八星宿》之一

山脉同样进入了画面。横断山是纳西人祖先的迁徙之路,也是他们祭山神的场所。丁乙在作品中提炼出山形的节奏和节庆的色彩,甚至把当地人食用的毒蘑菇带来的迷幻视觉转化为图像。他的“十字”不再只是几何符号,而夹杂了节日的热烈、自然的奇异和地理的厚重。迷幻与几何并置,构成了一种新的“神圣景观”。

丁乙《横断山脉》之一

“盘山之路”的诞生

2025年元旦刚过,清晨的航班把策展人崔灿灿和昆明当代美术馆的馆长聂荣庆送到上海。跨年的余韵还在,他们已经和丁乙围坐在一张桌子旁,讨论展览的时间与形式。崔灿灿坚持把开幕定在七月,他说,那是昆明一年里最丰盛的季节,雨水、阳光、泥土、空气交织在一起,正是吃菌子的时节,带着新鲜的幻觉与自然的允诺。他还谈起纳西族的“纳西年”——在他们的宇宙观里,一年的开始并不在公历元旦,而在独特的祭天仪式之后。不同的历法来自不同的世界观与自然观,这些差异像是为展览注入了一种更深层的呼吸。

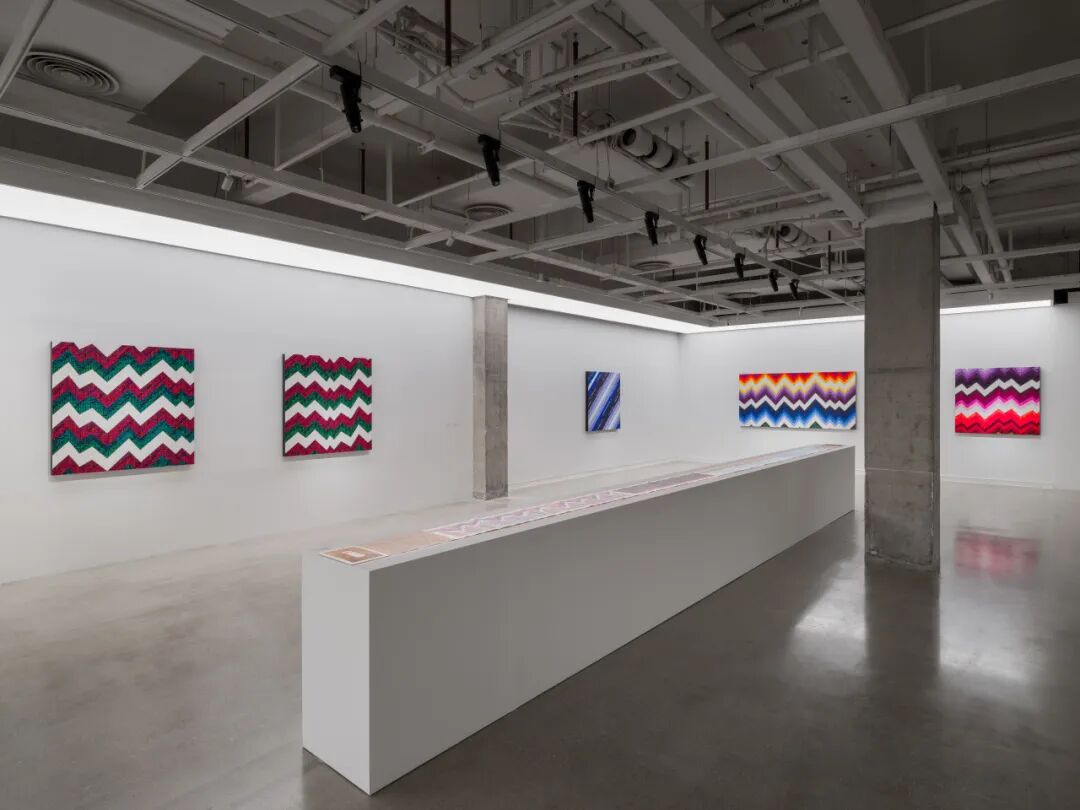

于是,在2025年7月的昆明,展览“丁乙:盘山之路”在两地同时开启:昆明当代美术馆展出丁乙依据《神路图》、二十八星宿、东巴纸、横断山脉创作的新作,并回顾自1987年以来的作品切片,形成“往复的历程”。观众可以在三十八年的切片中看到早期冷静的印刷纸“十字”,也能看到近年因旅行而产生的色彩与节奏。

《神路图》

“丁乙:盘山之路”昆明当代美术馆

云南大学人类学博物馆则展示纳西族的文物、丁乙三次旅行的笔记,以及由藏族导演拍摄的纪录片。影片里有雪山和河谷,也有艺术家与东巴祭司、研究员、村落的真实对话——这种声音让展览不再只是展示,而像是一场共同的叙事。

正是在这样的语境里,展览获得了另一重现场感。崔灿灿希望“十字”能脱离纯符号的平面,进入当代艺术与地方文化的交错;聂荣庆则强调一种立场的转变:从俯视到仰视,从“他们”到“我们”。观众在两个展馆之间往返,就像在走一条真正的盘山之路,穿越艺术与人类学、个人与群体、地方与世界之间的界限。

章节:横断山脉

“丁乙:盘山之路”云南大学人类学博物馆

丁乙的创作经历横跨三十余年。80年代末,他在上海的实验绘画氛围中开始绘制“十字”,冷静、理性,几乎像一套精确的公式。九十年代到二十一世纪初,“十字”逐渐与社会环境和城市经验交织,呈现出更复杂的节奏。近十年来,他频繁前往高原和藏区,把自然景观、地方文化与身体经验不断折入作品,使“十字”带上了更多层次。

《盘山之路》正是这些积累的一个节点。一个空间强调当代艺术的实验与延续,另一个空间强调历史与人类学的回望与对照。观众在展厅之间穿行时,不只是走完一条参观动线,而像是在真实的山路上转折、上升、回望。作品、文物、影像与声音交织在一起,让“十字”获得新的呼吸,也让观众在仰视与回望之间不断调整自己的位置。

“盘山之路”并不指向终点,而是一种延续的方式:它把行走、观察与创作联系在一起,也把个人的符号与地方的经验交织在同一条路径上。

纪录片《神路图》

“丁乙:盘山之路”昆明当代美术馆

运营编辑:杨纪萌

三联人文城市是三联生活传媒旗下的城市整合传播品牌。以一年一度的三联人文城市奖、人文城市季、人文风土季为主线,创立了“小城之春”“你好陌生人”“光谱计划”等IP。在中国城市从空间转向人文的节点上,通过展览、论坛、演出、工作坊、报道、出版等线上线下多种形式,关注城市生活,激发公众参与,重塑城市人文价值。

三联人文城市联络方式:

官方公众号:@三联人文城市

官方视频号:@三联人文城市

官方小红书:@三联人文城市

官方网站:http://city.lifeweek.com.cn/

官方邮箱:cityaward@lifeweek.com.cn

咨询信息:pujunqiang@lifeweek.com.cn

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章522篇 获得0个推荐 粉丝6150人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里