曾经高薪光鲜的“明星”职业,赚不到钱了?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-16·阅读时长22分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

在公众既有的印象中,“编剧”是一个光鲜、高薪的职业。但在国内很多影视行业从业者看来,“编剧”是国内影视工业中相当弱势的一环,尤其是尚未成名的编剧,要持续面临收入的不稳定、创作被随意修改,甚至工作成果被剥夺的风险。在“影视寒冬”、短视频等多重冲击下,本就处在边缘位置的年轻编剧们面临着更多的困境。

记者|佟畅

编辑 | 王珊

在公众既有的印象中,“编剧”是一个光鲜、高薪的职业。但在国内很多影视行业从业者看来,“编剧”是国内影视工业中相当弱势的一环,尤其是尚未成名的编剧,要持续面临收入的不稳定、创作被随意修改,甚至工作成果被剥夺的风险。在“影视寒冬”、短视频等多重冲击下,本就处在边缘位置的年轻编剧们面临着更多的困境。

记者|佟畅

编辑 | 王珊

小编剧

在网上看到一个叫程骏年的编剧和一部知名电视剧剧组在网上就编剧署名权发生争议后,虽然不清楚具体的经过,但31岁的编剧贺雪还是共情了。“年轻编剧是编剧里最不容易的。”

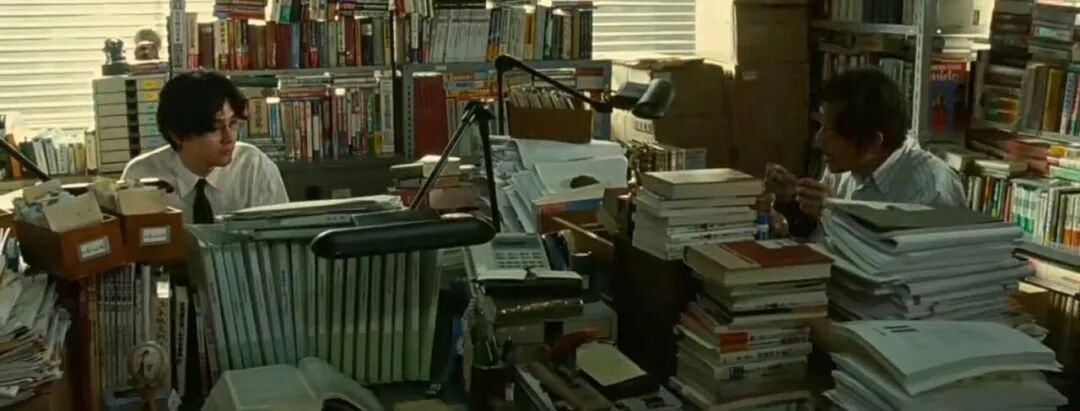

贺雪毕业于戏剧影视文学专业,2020年毕业前,她就听已经工作的师兄师姐提到,相对于校园里对个人表达的强调,工作后,编剧往往是集体创作的模式,尤其是刚入行的年轻编剧往往要先在成熟的大编剧手下做助理,接受分配的任务,一个小编剧幸运的话也得经过十年才能相对独立地工作。但真正开始工作后,她才对这个行业有了更为切实的体会。

贺雪告诉本刊,刚入行的两年里,她很接纳集体创作的模式,觉得整个编剧团队的想法可以随时同步、互相激发灵感,所以她不挑剧组大小,看到感兴趣且时间合适的项目就会去试稿。她去过知名影视公司投资的大制作,也去过一些成本低、故事以通俗狗血的现代偶像剧为主的小投资制作,都是在大编剧手下工作。但慢慢地她发现,年轻编剧的权益其实很难得到保障——年轻编剧能否获得署名、获得多少薪酬,“要看大编剧的良心”。贺雪拿过大编剧稿酬的六、七分之一,也见过朋友只拿到十几分之一。

更让她无法忍受的是工作与生活的杂糅:她在做编剧助理时,同时是大编剧的生活助理、工作助理。她提到2022年曾进入到一个完全封闭的电视剧集体创作项目中:大编剧带着她和另外一个年轻编剧住在一个两室一厅的公寓里,集体创作了一年。贺雪说,当时作息要完全配合大编剧来,大编剧爱熬夜,有时候晚上拉着她们讨论剧本或是喝酒聊天,多晚都得陪着。原本在屋里睡觉,听见屋外有大编剧的响动,她和同事都“心惊胆战,然后迅速起床”。她们还要给大编剧做饭、洗碗、洗衣服、晾衣服。

此外,每当她战战兢兢地把自己写的剧本交给大编剧,经常得到直白的攻击,“现在去大马路上拉个人过来都能写得比你好。”有时候大编剧也没有具体的想法,只是下一个简单的指令让她们去碰撞灵感、生发剧情,收到稿件后总是不满意。贺雪觉得,当时的状态就像是“孤岛求生”。 她觉得自己陷入情绪的漩涡中,每天想的都是自己是不是又做错事了,是不是吃饭时间太长没有写稿。剧本写到一半的进度,她觉得难以支撑,离开了项目。也因此,她没有得到署名,稿费也就是最开始收到的定金3万元。

韩熙月从业10年,参与过不少讨论成年男女情感博弈类型的电视剧。刚入行时她也做过大编剧的助理,现在主要以独立编剧的身份接项目。她觉得,年轻的编剧刚入行时,很多时候被刻意模糊了工作边界和概念。2018年,她曾进入一个大编剧的工作室工作,对方跟她签的合同是“策划”。但她既要参与前期剧本策划,又要撰写剧本。她问过大编剧自己做的工作算不算编剧,是不是可以获得署名,编剧说如果内容得到甲方认可,就可以获得署名。

韩熙月告诉本刊,自己在那个工作室工作了三四年,参与的剧本有的是在沟通思路时就没有跟甲方一致,有的虽然进入撰写剧本阶段,但一直没有定稿,所以没有一个项目真正开机,她也就没有获得过署名。 她逐渐意识到,大编剧并不会像一个“老师”那样指导、提携后辈,更多的是把手下的年轻编剧当成廉价劳动力。

除了署名,让高群感觉到更有落差的是编剧的话语权很弱。编剧高群2015年入行,从小品、段子写起,也写了几部网络大电影。他告诉本刊,在剧本开发阶段,他曾收到来自制片、公司老总等各方的意见,这些意见很不统一。作为编剧的他改了好几个版本,有时候在开会时,几个甲方突然针对剧本的一个细节热烈讨论起来,转头要他记下来,做出修改,态度很随意。甚至有的是投资方已经通过了剧本,导演却说剧本不成立。还有一次,他做跟组编剧,在片场,一个演员即兴表演了一段夸张的动作,并要求高群把剧本改成即兴表演的那段。起初高群还会和演员争论,说“喜剧是有包袱的”,自己演得开心,不代表在观众那里包袱能响。但更多时候,他只能妥协。

维权难

贺雪说,在行业里,编剧与剧组发生纠纷的事情并不少见,她在读研期间就听师兄师姐说起维权的事,后来她自己也遇到过。那是2024年冬天,贺雪参与的项目甲方突然要求解约,他们找了一个更有名气和人脉资源的大编剧替代贺雪的团队,还要她把之前收到的稿酬退回去。

贺雪觉得不公平,她找了律师咨询。律师告诉她签订的合同有些“霸王条款”。比如提到乙方交付的内容必须让甲方满意,甲方才会支付报酬。“甲方哪怕不喜欢你的文档格式,也可以说不满意。”贺雪细细地梳理合同,注意到甲方还写了如果乙方在规定期限之后还是无法让甲方满意的话,需要退还甲方前期的稿酬。好在解约前,她一直按时交付稿件,甲方也没有让她修改,这证明她之前的工作是让甲方满意的。她不想在官司上陷太久,就带着这些有利证据和甲方谈判,最后保住了自己的稿费。

但并不是所有人都有这个运气。浙江卿驰律师事务所主任沈洁在2014年入行,从业最初的几年主要是为影视行业的制片及宣发公司提供法律顾问服务,她告诉本刊,从谈判地位来说,甲方通常处于强势地位,对合同的审阅需求是“一切从严”,通过合同条款用最强的力度保护自身权利,比如会要求编剧修改稿件到甲方满意为止,强调并设置甲方任意解除权,拥有决定署名和版权归属的权力。她说除非合同内存在其他冲突条款可以援引,否则这些条款很不利于编剧维权。工作这些年,陆续也有编剧向她咨询法律问题,她也代理了一些相应的官司。沈洁说,找她咨询的编剧往往在面对的问题,一个是收不到尾款,一个是署名权得不到保障,或是稿子被改得面目全非,但还是被署了名字,进而导致播出后编剧“背锅”名誉受损。

沈洁曾遇到一位编剧在把全剧本交给甲方后发现甲方在之前的另一项目合作中对她不诚信,就想提前结束这次合作,但合同规定编剧提交全本后只能收到5万元,之后要配合修改,直到符合项目开机等条件才能收到后续款项。沈洁告诉这位编剧,合同约定得太死,甚至抓不出一个条款有上法庭辩论的空间,打官司胜诉的几率很低。一般这样的情况沈洁往往会劝编剧“算了”。她估算,这些年来找她咨询的编剧中,真正能够走上法庭最终通过诉讼方式解决争议的可能连 5% 都不到。

杨涵是少数走到胜诉的编剧。杨涵和搭档王雨铭是在2018年11月进入《隐秘的角落》编剧组工作的。杨涵告诉本刊,编剧组里还有一个编剧,三人分工,一人写四集。 工作了2个多月后,杨涵和搭档写完了前三集的剧本。这之后没多久,制片人以大编剧的加入、不再需要他们工作的理由对二人进行了解约。执行制片人承诺将会把前三集的稿酬打给他们,但她四年多来一直没有收到。

2020年6月《隐秘的角落》在互联网开播,杨涵发现前三集很多情节都是自己创作的。而她和搭档却没有获得署名和报酬。她给制片人打电话问询,对方说杨涵和搭档的贡献没有达到可以署名编剧的程度,因此在片尾特别鸣谢栏写上两人。2020年8月,杨涵对制作公司提起了诉讼。

官司经历了数次管辖权争议、庭前会议、调解、一审和二审,前后经过了4年,杨涵觉得自己一直处在一种悬而未决的焦虑中。2024年10月14日,她终于收到二审的判决,法院认定涉案网剧前三集存在大量使用王雨铭、杨涵剧本独创性表达,王雨铭、杨涵应当作为编剧署名。

沈洁告诉本刊,和一般的合同纠纷相比,编剧的纠纷案件通常涉及到大量的剧本比对、对于剧本创作团队贡献量、交付过程及合作时间轴的梳理,有时法官还需要了解一些不熟悉的行业惯例,比如编剧一般会比约定的成片多写几集剧本,在实际最终成片剧集超出原合同约定的情况下,超出集数这部分也会约定需要另行支付稿酬。

此外,编剧维权官司不好打的原因还可能包括存举证困难。沈洁说,例如一些编剧在开剧本探讨会时没有想到要录音或及时形成书面会议纪要并经过与会各方确认,有的共创讨论会也比较临时,在法庭上就难以还原关于创意归属或创作要求、增减创作集数等重要涉案细节。同时,在沈洁看来,维权也是一件费时费力且成本也比较大的事情。尤其有些案件中,甲方倾向于通过商事仲裁方式解决争议,如果合同最终约定的是通过商事仲裁方式解决争议,商事仲裁收费标准通常是法院诉讼费计费标准的三倍左右,且商事仲裁一裁终局无法二审,不公开审理,因此一定程度上也会影响编剧决定最终是否采取司法途径维护自身权利。

而且,法律的保护力度有限。沈洁说,法院也很难判断“署名无法保障”带来的直接经济损失到底有多少,往往最终酌定的赔偿金额低于维权期待。沈洁也了解到,很多编剧担心维权后会影响在行业里的生存,比如甲方可能会破坏其别的工作机会。

更艰难的处境

中国电视剧编剧委员会副会长、编剧余飞入行已有近30年,写出过《巡回检察组》《重案六组》第三部和第四部等知名作品。他说,近十年来商业公司改编网络小说IP制作成电视剧的操作模式让编剧更加边缘化。

余飞记得,在网络平台成熟之前,全国有6000多家电视台,开发、购买的大大小小的项目很多,新编剧的就业途径也很多。他们可以先从影视公司做责编再慢慢转去做编剧、自创小说获得改编机会、跟着大编剧共同开发项目、进组给导演做跟组编剧等等。原创剧本当时也占据较大比例,对自己作品有信心的成熟编剧会先写完剧本再拿到制作公司或电视台去卖。

浙江美视众乐影视有限公司的董事长叶统告诉本刊,在“电视台”时代,电视剧的题材、创作方式都很多样。他们公司的创始人原本是实业家,2014年,创始人在义乌和一些商人聊起在义乌的创业史,萌生了做一部电视剧展现义乌商人创业情怀的故事,于是开影视公司、拉投资、找了行业里资深的编剧合作,多次去义乌走访,制作了电视剧《鸡毛飞上天》。

但那时,他也关注到电视剧行业已经开始产生变动。随着爱奇艺、优酷、腾讯等网络平台的爆火,资本从电视台向网络平台流动。而平台制作剧集的思路和电视台完全不同,平台以改编有受众基础的网络小说IP为主,创作方式更加以市场为导向,“标签化、数据化”,编剧的工作也变得以循规蹈矩地改编为主。

叶统说,电视剧制作公司其实比编剧更早地感受到行业的紧缩,开始降本增效。叶统告诉本刊,影视行业的市场变化非常快,这些年一些跟不上变化的出品公司资金链断裂,都倒闭了。在《鸡毛飞上天》播出后,他的公司还在坚持做同类型的正剧,但也意识到这类剧很难赚钱,于是在2015年开始做网络大电影,2022年开始做横屏中剧。原本他的公司合作的都是资深大编剧,2019年感受到市场行情变差,他们开始与稿酬低一档的,不太知名但有过一些成熟作品的自由编剧合作。

最近几年,余飞也发现平台在面对越来越严峻的盈利压力时,也在缩减不必要的开发项目,采取“掐尖”策略,选择最强的班底,开发最好的项目。罗凡是一家网络平台的制片人。他告诉本刊,平台会对正在开发的项目定级,最好的剧本、班底的剧被定为S+,依次往下排,还有A级、B级剧。剧本过关了,就进入制作立项流程。罗凡告诉本刊,以前一些A级、B级剧,剧本和演员班底相对一般,没有创新度,比如一些循规蹈矩的言情剧,在可过与不可之间,现在都通不过了。

叶统注意到,从电视剧到网络大电影,再到短剧,流行形式的变化也要求编剧不断地调整创作方式。比如他的公司里有编剧之前写的是“男频”的西游题材、历史人物题材,网大流行后,开始写网大,讲究的前几分钟就有紧凑的故事情节。最近三年公司转型写短剧,市场面向女性更多,这位编剧又开始写民国甜宠、都市婆媳。但短剧吸引人的是搭建“人设”,他并不擅长,最后的成片反响平平。

罗凡在和编剧对接的过程中也发现,很多年轻编剧习惯了多年来改编IP的工作模式,但最近平台和观众更希望看到基于对生活的观察、对普通人关怀的,有意思、有洞察的作品,编剧却很难写出。“他们的生活本身被工作所困,很难有机会去看到其他工种、阶层的人的生存状态。”

排版:小雅 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6159人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里