十六城同行,一次关于“连接”的人文实验

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-23·阅读时长24分钟

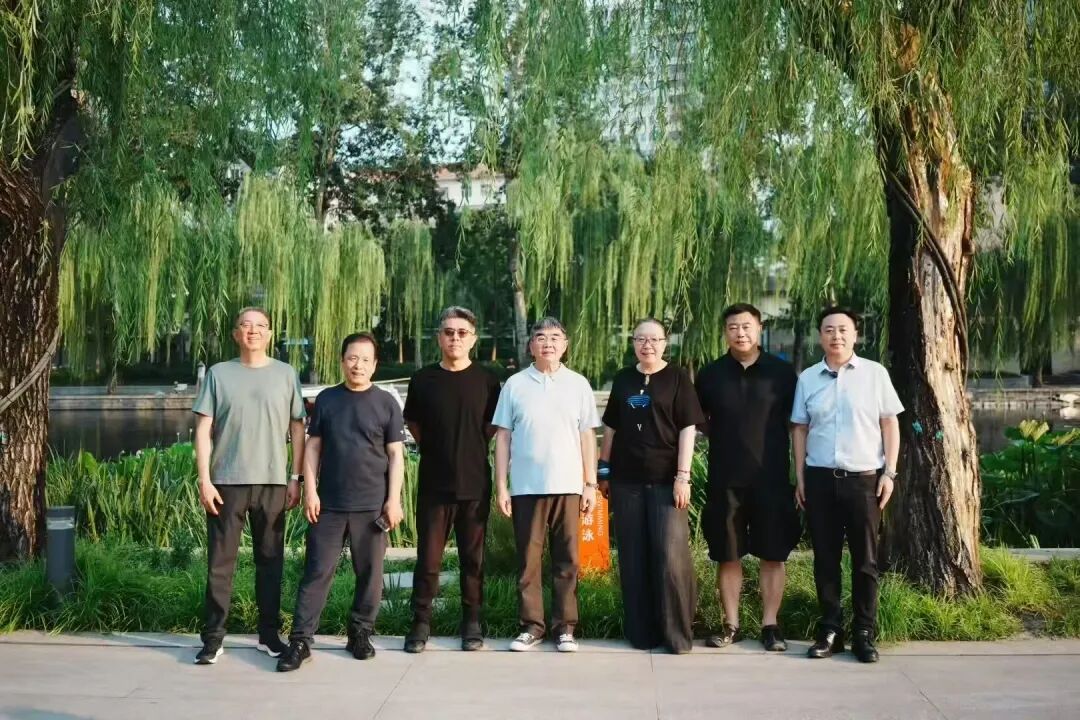

终审评委在香格里拉先锋书店

图源:三联人文城市

今年8月至9月,第三届三联人文城市奖终审团历时两个月,跨越20000公里、16座城市,实地走访25个入围项目。六位终审团成员穿行南北,从城市到乡野,在河畔、厂区、社区与沙漠之间,聆听在地的声音,观察城市的日常与创造,不同的路径与场景,共同汇聚成此刻的“故事剧场”。“剧场”不仅仅是比喻,它指向一种真实的在场——空间不只是被建造出来,更应被生活出来,被叙述出来。

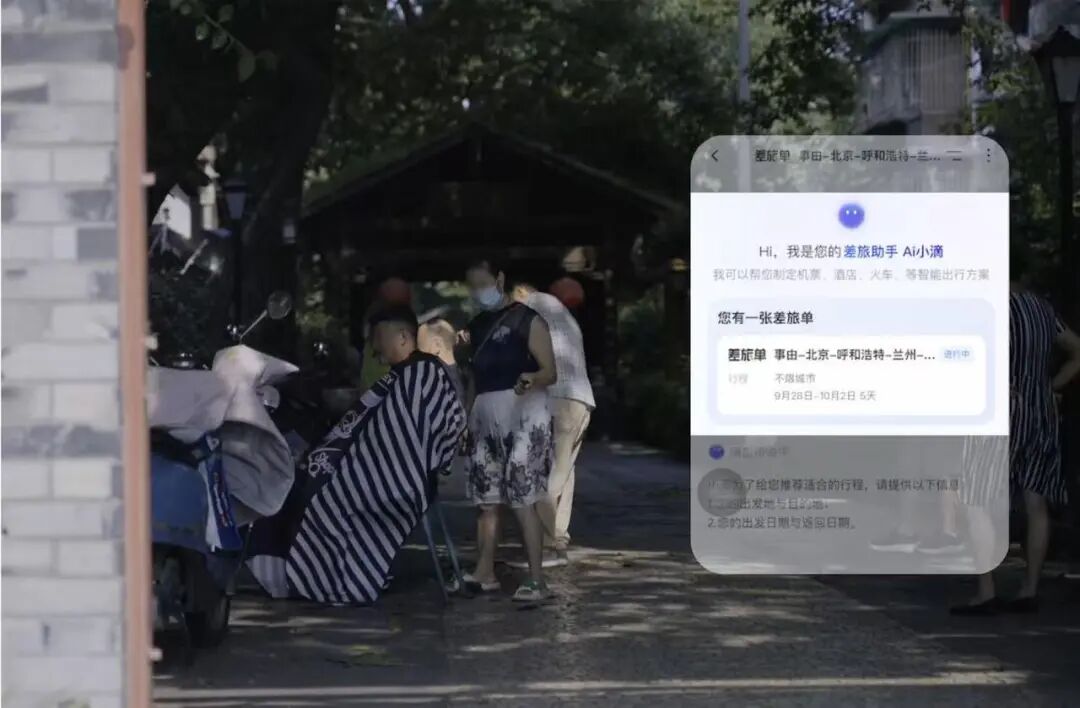

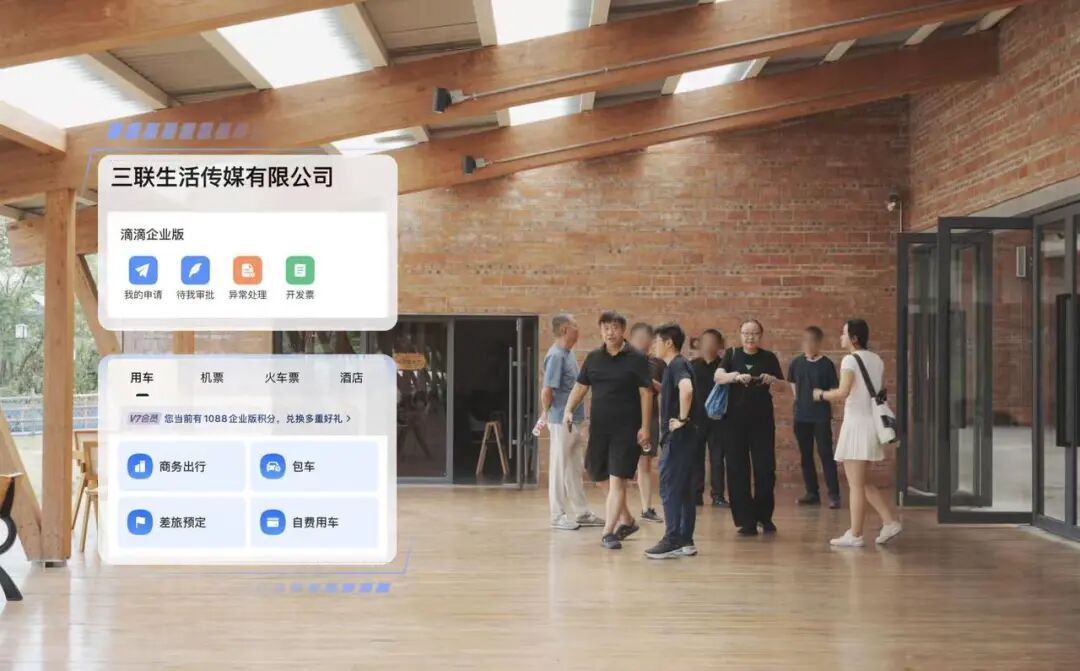

这场“行走的”终审考察由滴滴企业版全程陪伴。作为滴滴旗下专注为企业客户提供一站式企业出行与商旅平台,它以一站式商旅平台串联机票、酒店、火车票与用车全流程。评审考察途中临时新增考察点,AI智能助手小滴也都能即时重排车辆与住宿。对于跨越十六城、周期长、人员多、预算集中的三联人文城市奖来说,终审考察不仅是一次“文化行走”,也是一场庞大的差旅协作。滴滴企业版通过智能调度与成本管理,让移动中的团队保持节奏与精度,让出行的秩序、空间的温度、人与人之间的关系,共同构成了“城市真正的底层设计”。

建筑会老去,技术会更新,但支撑城市运转的机制始终相似——人与人始终在靠近彼此,生活始终在路上。

撰文|金心异

编辑|黄丹蕾

城市的运行,往往取决于那些看不见的部分。路面是否通畅,车辆能否按时抵达,数据能否准确同步——这些被忽视的环节,构成了城市最深层的秩序。建筑塑造空间的形态,而出行决定了这些空间能否被真正连接。

第三届三联人文城市奖的终审考察,正是一次围绕“连接”展开的实践,不再局限于会议室的图纸与汇报,而是通过身体的移动与抵达,重新丈量建筑与城市的关系。“只有当身体进入现场,知识才真正开始。” 这一句话似乎可以概括整场终审考察的出发点。

流动的深圳街头

图源:三联人文城市

为让这场跨越数千公里的移动更高效、可控,滴滴企业版作为三联人文城市奖的战略合作伙伴,承担了全部行程的统筹与调度。这一系统整合了机票、酒店、火车票与用车的预订与管理,所有差旅行程便已经一站式安排,这种协同感是以往的出差经历不曾有的。过去的考察常常被航班延误难以买到新的机票、接机司机等待等拖慢节奏,现在,这些琐碎环节都被整合进同一个系统。

三联人文城市奖终审评委、三联生活传媒有限公司总经理、《三联生活周刊》主编李鸿谷在考察中提到,当年他刚从美国回来,深刻感受到中国出行的便利:“像滴滴这样的软件,它带来的便捷程度其实是超乎我想象的。在国外出行对工作的挑战是巨大的,但在中国这个问题几乎不复存在了。它完成了这样的一个很迅速的行程结果。”

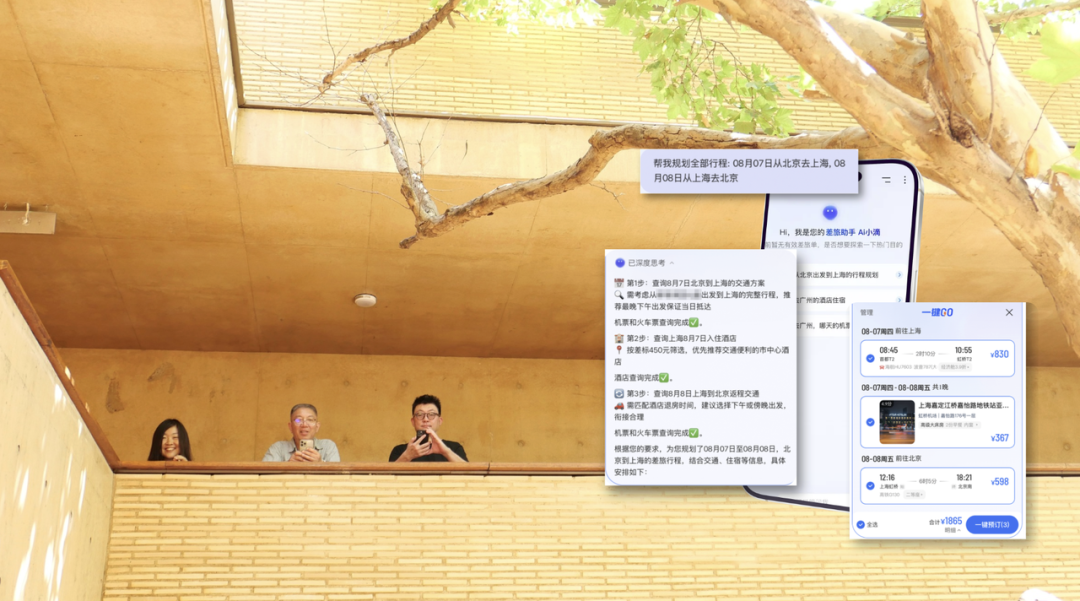

机场大厅里,差旅助手AI小滴制定完出行方案后,企业账户直接支付。过去需要垫付、开票、核对、报销的复杂“出差步骤”,现在都在后台一键完成。几乎没有人特别注意这些变化,但这种被算法维系的稳定,正在成为现代城市新的“公共感”。它不是宏大的基础设施建设,而是一种微观的体面:人不必为出行担忧,不必为时间焦虑。

AI小滴优化了差旅行程,“技术”也是城市生活的重要一环

图源:三联人文城市

城市的现代性,从某种意义上说,就是“时间的秩序化”,这种秩序性稳定,是技术在当代城市生活中最被忽略的部分。这场终审,也是一场关于基础设施的再认识。出行不只是交通手段,更是一种社会机制:当时间、空间与人被准确地组织起来,城市的“温度”也随之建立。

考察始于北京,沿着亮马河滨水景观廊道,使馆区与三里屯之间被重新缝合,感受项目主设计师李彦军口中的“生活水岸”。河面映出居民早练的身影,栈道上的木纹被晨光擦亮,AI小滴根据终审团规划的几个亮马河跨越的重点区域进行导航规划,导航的蓝线像一根细线,将城市的水道与陆路织在一起。

三联人文城市奖入围项目北京亮马河滨水景观廊道

图源:三联人文城市

考察过程中,车厢成为一个移动会议室,终审团成员们自然地在移动过程中讨论考察内容。原本复杂的多点位行程,也因为滴滴企业版对交通规划的灵活调度变得轻松顺遂。

终审评委在北京亮马河滨水景观廊道

图源:三联人文城市

如果说北京的出发是一种秩序的实验,那么抵达成都之后,终审团面对的,是“靠近”的问题。靠近,不只是物理的抵达,而是人与人、人与空间之间重新建立起关系的能力。

成都的湿气让时间变得宽容。前一晚,因为天气原因项目考察时间需要重新调整,根据执行团队更新后的行程,团队成员轻松使用AI小滴将所有机票、酒店、地面交通、预算与审批更新,出发前无需沟通协调,所有变动同步都更加高效快捷。终审团成员们再也不用在行程中,频繁切换多个App查看预订信息。这种被技术默默维系的秩序,让行程得以无缝衔接。

终审评委在景德镇川上行项目

摄影:潘鸿

在成都的第一站,终审团进入的是玉林社区。这里的更新项目没有显眼的外观,只是一处由旧车棚改造的“会客厅”。社区负责人说这个空间原本堆满杂物,现在被重新刷白、装上玻璃顶,成了居民的公共客厅。老人下棋,孩子画画,空气里有淡淡的茶香。

空间是为了人,让现世的这些人更幸福、更有尊严。在终审团眼里:“建筑师所有的想象和创造,一定要使用者来实现,让空间能够发生故事。”他们并不是在讨论设计的优劣,而是在判断这个空间是否真的“被生活占有”。这种判断依赖经验,也依赖身体的感知。光线是否柔和,脚下的地砖是否稳当,气味是否让人停留。

考察的节奏是被精密安排的。滴滴企业版的调度系统在后台根据实时交通调整路线,预算控制与费用核算同时进行,所有行程及费用信息都在后台系统中显示,管理员可以实时查看。当天下午,后台的商旅数据报告显示交通支出比预估节省了不少。

对于这样一场跨城、高频次的评审行动,这种数据化的组织结构成为一种新的秩序基础。他们离开玉林社区,前往“搭伙儿 CHAOS”。这是一家由青年艺术家和居民共创的空间,藏在狭窄的巷子深处。墙面上保留了旧广告的痕迹,桌上摆着居民带来的花盆和拼贴诗作品。雨又落下,屋檐的铁皮发出细碎的声响。艺术家解释,这里既是展览空间,也是邻里社交场所。

上图:执行团队使用滴滴企业版预约交通行程

图源:三联人文城市

下图:终审评委在三联人文城市奖入围项目桃里-沼山村村民中心

摄影:高唯芷

在三联人文城市奖终审评委、文学评论家、作家、中国作家协会副主席、全国人大常委会委员李敬泽眼里:“冲突是如何在社区空间里得到调和的?这不是小问题,它关系到我们如何达成一个生活。”因为我们看到的并不是“作品”,而是一种社会关系的再组织——生活方式与公共空间之间新的契约。这种契约,也体现在他们自己的移动方式中。

考察向西推进。从北京、成都抵达呼和浩特的航线几乎横穿整个中国,滴滴企业版在预订机票和火车票时“机火同屏推荐”,直观对比二者差价,可以很快选择好出行方式。当飞机穿过厚厚的云层时透过机翼望下去,地表的绿色逐渐褪成赭黄。风在北方有一种实体的存在感,能把地形雕出棱角。

抵达呼和浩特时,温度骤降。终审团将前往西乌素图村民中心,这是呼和浩特边缘的一处公共建筑。道路从柏油变成碎石,风吹起的砂砾敲打车门。终审团成员没有交谈,屏幕上闪着AI小滴规划的最佳路线图,像是有人在远处为他们开路。

三联人文城市奖入围项目西乌素图村民中心俯拍场景

图源:三联人文城市

建筑出现在地平线尽头,几乎与土地融为一体。它没有明显的入口,坡屋顶顺着地势延展,外墙由本地砖石堆砌。阳光在表面形成明暗的条纹,风从缝隙里穿过,发出低低的嗡鸣。屋内明亮,地面由再利用的木板铺成,墙体厚重而温暖。老人坐在阶梯上聊天,小狗在水边玩耍。

空气中弥漫着尘土和茶香。建筑师在讲解设计逻辑:屋顶的坡度原本为节约成本,但施工时发现从屋顶能看到远处的城市,于是保留了这个“向上”的姿态。建筑因此获得了一种偶然的诗意。

居民在西乌素图村民中心放松

图源:三联人文城市

屋外的风越吹越大,沿着斜坡走上去,天际线清晰可见。这并不是“景观设计”,而是地势和风自己塑造空间,风成了结构的一部分,也成了使用的一部分。这栋建筑解决的不是造型问题,而是“如何与自然共居”的问题。

上图:终审评委戴锦华在三联人文城市奖入围项目景德镇川上行

摄影:潘鸿

下图:终审评委在三联人文城市奖入围项目搭伙儿CHAOS

图源:三联人文城市

另一个项目香格里拉先锋书店则在呼和浩特南部。飞机掠过雪线,阳光强烈。山谷间的风像冷水一样灌进车窗。滴滴企业版的聚合资源机制让车辆和住宿提前锁定,自营直连的差旅资源,无论在哪个目的地,都能预订到舒适的酒店。导航继续工作,司机根据路线图,选择在山脚补给。

使用滴滴企业版预订前往香格里拉的行程

图源:三联人文城市

书店在海拔三千米的山村。石墙、木瓦、灰砖,在阳光下有一种温和的亮度。院子里堆着柴火,火堆的烟味混着纸张的香气。屋内是旧木梁和不规则的书架,孩子们趴在桌上画画。书店负责人说,村民原本不识字,但愿意来听人读书。阅读变成了一种社交。

香格里拉先锋书店外立面

摄影:王策

终审团记录下空间的细节:屋顶的天沟收集雨水并汇入地下储水池,木料来自拆迁屋,门窗的尺寸为高原风速重新设计。建筑师解释,他们希望建筑和地形保持原本的亲密。阳光透过天窗打在墙上,光线的移动像时间在行走。

香格里拉先锋书店内部区域

摄影:王策

晚间人们在院子外坐下,山谷里的灯一点点亮起。有人在记笔记,有人闭眼休息。团队更新了考察的新日程:次日六点半出发,八点到机场,十点航班起飞。执行人员确认好机票行程后,滴滴企业版后台同时更新积分返还和能耗补贴。技术的运作与山间的安静形成奇异的平衡——一边是人造秩序,一边是自然秩序。

在夜晚及时抵达目的地,出行顺心也是“生活”重要一环

图源:三联人文城市

夜风渐起,火光闪烁。火堆的热气被风带走,又落在每个人的衣袖上。无人再言语。生活无界,出行无界。建筑让生活继续,而出行,让这一切被抵达。

从呼和浩特的风沙进入深圳的潮湿,像是从一部黑白纪录片进入一场光滑的科技实验。飞机落地时,窗外是密集的光带与成片的高楼,夜色中闪烁的灯光构成了另一种秩序的地图。深圳是速度的城市,也是秩序的城市——它的每一次扩张都伴随一次技术的更新,每一次更新都在重新定义“效率”的含义。

这一次,终审团要考察的,是“深圳红岭高中新艺体中心”项目:一个以教育建筑为核心的城市更新计划,每一处都在实验如何让学习重新与自然、身体、情感相连接。团队在红岭中学的新艺体中心停下,建筑外立面是大面积裸露的混凝土结构,与四周的山势自然延续。设计师何健翔与蒋滢设计的思路简单而坚定——让建筑不再隔绝自然,而成为自然的延伸。屋顶的草坡可步行,坡顶的风轻轻吹过,学生在上面练琴、跑步、发呆。

三联人文城市奖入围项目深圳红岭高中艺体中心

图源:三联人文城市

“教育建筑的核心,不是功能,而是气氛。”清华大学建筑学院副教授周榕站在通向山体的坡道上:“建筑应该教人如何呼吸。”他提到的这句话,很接近我们心里滴滴企业版在城市中的逻辑:不是去支配人,而是为人留出空间。AI 小滴在后台计算每段路程的时间分配,精准到分钟。系统的算法既不催促,也不放松,它维持着一种“可呼吸的秩序”:在高密度城市中,为人腾出从容。

深圳的行程多、路线复杂、考察点密集。AI 小滴自动匹配接送车与考察点、住宿点之间的最优路径;而滴滴企业版三联的企业账户中,网约车、商旅、包车服务一应俱全,终审团成员可以使用通用账户完成交通服务后,系统能按照提前安排好的结算方式统一结算。那些被人类忽视的琐碎流程,被算法默默抹平。

深圳的考察点密集,交通出行成为统筹的核心

图源:三联人文城市

在南山的另一所学校——荔园外国语小学(景田),孩子们的欢笑声回荡在榕树间。学校保留了一片自然林地,操场与树林融为一体,风从树间穿过教室。李鸿谷站在树下,看孩子们追逐,说:“教育的本质是让人学会与自然共处。”这句话的另一层含义,是让秩序重新服从人。效率在这里不再是企业的冷指标,而成了体面的一部分。因为当人不再被流程困住,才有余裕去观察世界。

上图:深圳“百校焕新”项目现场

摄影:袁潇雪

下图:终审评委在深圳“百校焕新”项目现场

摄影:袁潇雪

定点等待预约的司机,让出行更可控

图源:三联人文城市

第二天,团队南下顺德。那里有一座梁宅,一栋由村民自建的房子,刚入围“建筑贡献奖”。老屋的影子还在,木门、天井、晾衣的竹竿都被保留下来。阳光透过窗棂洒在地上,空气里有尘的味道。

在终审评委、清华大学建筑学院副教授周榕眼里:“这是建筑最本质的地方,它不追求形式,而是让人找到位置。”在这里,家的概念被重新定义:不是功能性的空间,而是一种心理的安稳。这种计算听上去机械,却反映出另一种人文温度——对身体感受的关注。

终审评委在中国香港街头

图源:三联人文城市

61天的考察费用一键结算,减轻差旅报销的复杂流程

图源:三联人文城市

科技与出行的意义,不是制造速度,而是让人可以安心抵达。滴滴企业版的服务逻辑恰恰如此——在“好价格、好服务、好体验”的背后,是为复杂的人类行动建立一个确定的框架,让每次出行都保持体面。与此同时,使用滴滴企业版为大家统筹行程的三联人文城市执行团队成员,也因为在出行中和同事合住订酒店,获得了额外的积分。在节约差旅成本的同时,兑换了升舱券等福利,无形中获得了一些舒适好体验。

从北方沙丘到南方海岸,这趟跨越十六城的旅程像一幅文明的切面图。建筑不再只是空间的形式,而是社会关系的隐喻。城市建设正从“造物”转向“连接”,终审团评的,不只是建筑本身,而是建筑与社会的网络。

滴滴企业版以基础设施的方式运作,将航班、接送、住宿、结算等串联成一条清晰的时间线。出行不再是风险,而是一种被秩序包裹的确定性——延误自动调整、结算无缝衔接,让流动成为文明的一部分。这种确定性是一种社会契约:它让人在流动中保持尊严,让组织在复杂中维持清晰。

使用滴滴企业版预订差旅,出行不再是风险

图源:三联人文城市

城市的“底层设计”,从来不只关乎形体。制度、出行、数据与信任,共同构成了文明的基础框架。滴滴企业版在本届人文城市奖中的参与,使这一结构第一次被具象化——出行不再只是交通行为,而是一种社会运行的基础设施。

终审评委及三联人文城市工作人员在西村大院

图源:三联人文城市

建筑会老去,技术会更新,但文明的温度,往往藏在一次准时的抵达、一场被理解的出行之中。

运营编辑:叶晨灏

公共空间奖 (人与场所)

旨在表彰体现人文关怀、推动社会公平、提升城市公共生活质量的城市公共空间,包含建筑/规划等实体空间实践。

建筑贡献奖 (人与建筑)

旨在表彰出色的建筑单体或群体设计,通过建筑本身及其赋予的空间功能,为改变人们的生活起到积极作用甚至带动区域或城市整体人文发展:可以是新建、改建或修复的建筑项目。

社区营造奖(人与社区)

旨在表彰有规模的、对居民共同生活具有启发意义的营造活动,可以包含社区空间营造、社区环境治理与社群运营等社区实践。

生态友好奖 (人与自然)

旨在表彰尊重生态环境、促进人与自然和谐共存、为城市实际发展提供绿色、可持续发展解决方案的设计实践/技术研究,包含生态修复、绿色建筑、城市景观等。

城市创新奖 (人与城市活力)

旨在表彰在城市的社会意义和人文关怀上积极探索的、有实验性和创新性的项目,包含空间设计、公共艺术、城市事件等实体或非实体项目;或者积极寻求更好城市人居生活,为解决包括交通、医疗、教育等城市问题而做出创新探索的长效实践。

2023/04/01-2025/03/31 期间建成的、在中国境内的实体或非实体项目,包括建筑单体、景观空间、生态系统、社区营造、创新实践以及非实体的城市公共性事件和系统解决方案。

在地

LOCALITY

我们的城市空间应该根植于地域文脉,将历史记忆融入当代生活场景,重构人与场所的深层联结。

融合

INTEGRATION

我们需要兼容城市不同群体的需求,打破多重边界,构建多元共生的社会生态和城市文明。

创新

INNOVATION

我们需要以创新的方式来应对更为复杂时代的挑战,在环境友好、经济繁荣与社会公正三个方面,探索中国城市的未来范式。

可持续

SUSTAINABILITY

我们倡导人与环境的平衡共生,资源的循环利用,从而延续生命系统,推动居民福祉的世代共享。

组委会主席

李鸿谷

组委会成员

贾冬婷/李伟/吴琪

总策划

贾冬婷

项目执行

活动:潘鸿/宋洋

品牌:袁潇雪

策划:俞冰如/吴佩珊/吴小霜

传播:沈雨潇/李靖越/黄丹蕾

商务:蒲军强/申倩倩

指定独立计票机构

北京市东方公证处

负责统计和复核选票的工作,

终审统计结果将在颁奖典礼前对外保密。

视觉设计

4aC Design

战略合作伙伴

行业合作伙伴

2025.05

评奖启动,提名团提名

2025.06

初审团针对提名项目进行投票,

评选出入围项目

2025.07-09

终审团针对入围项目进行实地考察

2025.09

终审团终评会

2025.11.1

第三届三联人文城市奖颁奖典礼

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6162人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里