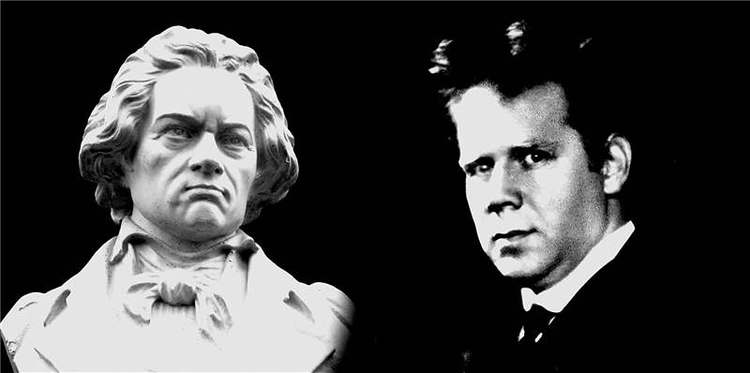

贝多芬钢琴奏鸣曲演奏指南(五)

作者:爱乐

2020-06-04·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5865个字,产生0条评论

如您已购买,请登录 文/〔德〕埃德温·菲舍尔 刘昕 译/注

文/〔德〕埃德温·菲舍尔 刘昕 译/注

第四章

贝多芬的性格

贝多芬的家庭背景证实了这一理论,即一流的音乐天才是不可能在缺乏音乐土壤的环境中突然降生的。对于音乐世家而言,家族成员中出现一位顶尖的音乐人需要世代的积累。这一理论之于其他艺术门类也不例外。对于那些农民出身的伟大画家(如梵高,鲁本斯,塞甘蒂尼1,诺尔德2等)而言,虽然家中务农的长辈无力为他们提供艺术的土壤,但田园即是他们艺术上的导师。乡野间的万物生灵、自然风貌、天光地影等都为他们未来事业的发展做足了准备。田园生活赋予了他们预估远景与透视的能力,他们亦能从环境中洞悉天候。如此,一位诞生于乡野间的艺术家也是可以想见的。

巴赫、海顿、库泊兰3、莫扎特、贝多芬和舒伯特的祖先都是音乐人,或至少从事于音乐相关的行业。他们中的大多数都任职于宫廷抑或是教会机构,因此,对他们而言,体会上层阶级的高贵感与宗教建筑庄重的美感,既是职业传统又是再普通不过的日常。

另一方面,天才往往在艰难困苦的环境中方能得以成熟。所有伟大的音乐家,其早年大多不易;几乎可以这么说,他们遭受的打击比吃过的饭还多,这些打击往往以繁重工作的形式出现,且总是持续至深夜。值得注意的是,观察他们从神童成长为受聘或是独立音乐家的过程中,为了生存、成功与收入究竟做出过怎样的挣扎时,我们总会发现所有这些被称为大师的音乐家们都没有妥协于现实,他们的创作是出于纯粹的艺术追求,修行精神,与深刻的道德责任感。而即便在他们中,就对精神世界的思虑以及不屈从于大众这两件事而言也无人可以与贝多芬相较。

让我们来看看贝多芬在音乐上受过的滋养。早年在波恩,当他还是一名受聘的风琴手时,宗教音乐是最初令贝氏印象深刻的题材;在那之后,他在大主教教堂举办的音乐会中聆听了斯塔米茨4、格鲁克5、格雷特里6、本达7、迪特斯朵夫8、帕伊谢洛9、巴赫和亨德尔的作品。然而,说他完整地拥有巴赫与亨德尔的作品,这是不可想象的。他只了解少量的巴赫作品,其中就包括《平均律键盘曲集》中的一部分。而亨德尔的作品则是在他行将就木之时,在病榻上收到的来自伦敦的礼物。在维也纳时,贝多芬接触了大量海顿与莫扎特的作品。在此,我想纠正一个常见的谬误,那就是在莫扎特的作品中听到了与贝多芬的风格非常相似的片段。当贝多芬在维也纳初次拜谒莫扎特时,他只有17岁。当莫扎特去世时,贝多芬不过21岁,所有莫扎特作品中出现的令人惊讶的贝多芬式的乐段都是莫氏原创的。贝多芬确实受到了莫扎特的影响,但反之则不然。如果没有《唐璜》的话,那么作品第27号之二10就不会被写就,如果没有莫扎特的《c小调奏鸣曲》11的话也就不会有贝多芬的作品第10号之一12,同理于莫氏的《c小调协奏曲》13与贝氏同调号的协奏曲14。尽管这些作品受到了莫扎特风格的影响,但它们仍然承载着贝多芬的烙印。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得3个推荐 粉丝18387人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里