一份科学史书单

作者:薛巍

2020-11-11·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5107个字,产生14条评论

如您已购买,请登录西方近代发生的科学革命深刻改变了世界,引发了世界观的变革和工业革命。英国哲学家格雷林在《天才时代》一书中说:“17世纪最有学识的人在短暂和动荡的时间内完成了从中世纪到现代的转变。”科学革命的发生及其威力是毋庸置疑的,但对于科学与技术的关系、科学与知识和真理的关系却充满怀疑和争论。学者陈嘉映写道:“科学似乎给我们提供了世界的真相。但在这幅从大爆炸到基因的严整画面中没有哪里适合容纳我们的欢愉和悲苦、我们的道德诉求与艺术理想,事实上,科学研究要求排除这些……科学所揭示的宇宙是一个没有目的、没有意义的宇宙……关于科学是否代表真理,这一开始就有争议。”

科学之外还有什么知识呢?亚里士多德在《尼各马可伦理学》中说,求真的方式有五种:技艺(手艺和艺术)、科学(知识)、明智或实践知识、努斯(直觉)和智慧。其中科学的对象是由于必然性而存在的,是永恒的。科学可以传授,科学知识可以学得。“只有当一个人以某种方式确信,并且对这个结论依据的始点也充分了解时,他才是具有科学知识的。”但智慧是各种科学中的最为完善者。“有智慧的人不仅知道从始点推出的结论,而且真切地知晓那些始点。所以,智慧必定是努斯与科学的结合,必定是关于最高等题材的、居首位的科学。”

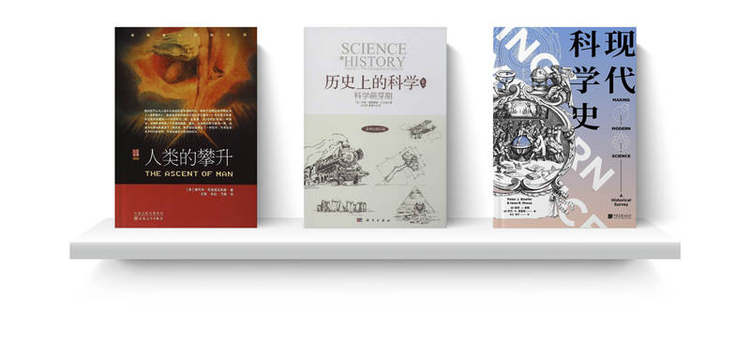

《人类的攀升》

《人类的攀升》

[英]雅可布·布洛诺夫斯基著,百花文艺出版社,2015年

布洛诺夫斯基 (1908~1974)是波兰裔数学家、历史学家,1973年为BBC的科学史纪录片《人之攀升》担任主持解说。他说:“理论发现通常看上去就不同凡响,独具匠心。而实用性的发现,即使影响深远,看上去也较为平庸,易于被人忘却。”比如以椭圆形而不是以圆形为基础的新型拱,突破罗马式拱形建筑局限的结构,看起来这似乎算不上什么伟大的变革,但它对于建筑物连接部位构造方式的影响却是十分惊人的。墙壁的负载减轻了,人们可以在上面开窗户,装玻璃由于骨架安在建筑物的表面,内部空间变得宽敞而开阔。

他提到青铜器的制作在中国得到最完美的表现。中国人使用铜和锡的比例非常精确。在铜中加入5%~20%任何比例的锡,都可以制成青铜。但商朝最好的青铜器包含15%的锡,刃口极其锋利。按照这种比例制成的青铜要比黄铜差不多硬3倍。“商朝的青铜器是祭祀、敬神的用品。从此青铜成为一种适合于任何目的的材料。但是,在中国人的技艺到达炉火纯青的顶峰时,青铜器所表现的尚不止于此。这些中国人制成的盛酒和食物的器皿(一半是为了赏玩,一半是为了敬神)之所以让人感到赏心悦目,在于制作者会构想和设计器物形状和纹饰,执着地提高手艺,达到娴熟精湛的水平。”

文章作者

薛巍

发表文章583篇 获得3个推荐 粉丝4989人

江湖人称“贝小戎”、“小贝”,读书万卷

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里