紧闭的门后,那些目睹暴力的孩子

作者:张宇琦

2020-11-18·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4924个字,产生36条评论

如您已购买,请登录

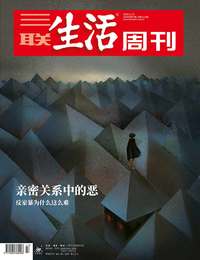

越来越多的研究指出,目睹家暴会构成严重的童年创伤,并伴有持久的负面影响

创伤与危害

“求你们快过来!”求救者绝望的情绪和其稚嫩的声音对比强烈。

“出了什么事?”接线的男警员连问两遍。

“这个男人要杀了我妈妈!”

“他有武器吗?”

“有!他有一把刀。”男孩呼吸急促,声音中带着哭腔。

“是什么?”

“是一把刀!”

对话来自一段令听者无比揪心的911报警录音。2008年11月17日晚9时许,美国马里兰州的9岁男孩麦克在自己的房间听到尖叫声,跑出屋后,他看到厨房里继父正挥刀砍向母亲,而同母异父的2岁弟弟就站在父母之间哭喊。男孩爬到茶几下,一边拨通了报警电话,一边对施暴的男人嘶吼“不要杀她”。他带着哭腔的请求,和远处弟弟的啼哭、妈妈的尖叫混杂成一片。或许是因为太年幼,他不知道自己所处的地址,但万幸的是,警察在几分钟后赶到了。那晚,有两个孩子的艾琳·柯蒂斯被结婚3年的丈夫划了27刀,险些丧命,是儿子麦克的及时求助挽救了她的生命。

暴力发生6年后,《华盛顿邮报》回访了这对母子,并在报道中附上了那一晚麦克与警官对话的录音。这段音频的公开非常难得地为公众直接还原了家暴的真实现场,它比任何影视作品的刻画都更令人战栗地正视一个通常被忽视的事实——在家庭暴力的直接受害者背后,通常还有一个或多个孩子。根据美国最近一次全国儿童遭暴力侵害调查,26%的儿童在其一生中至少目睹过一种形式的家庭暴力,在所有家暴事件中,有儿童目睹的约占一半。

暴力发生时,一个目睹儿童可能在双亲激烈的撕扯中被误伤,但大多数情况下,他们和9岁的马里兰州男孩麦克一样,得以躲在相对安全的位置。一些孩子能在短期内告别目睹暴力的生活,但更多时候,正如许多受害者将家暴阴影下的日子形容为“战区里的生活”那样,孩子目睹瘀青和血迹反复出现在自己最依赖的人(绝大多数情况下是妈妈)的身体上,生活是否正常完全取决于施暴者的发作频率,暴力留下的痕迹变成日常环境的一部分。

即使按照最保守的估计,每一天全世界也有几十万的未成年人会看到、听到、觉察到暴力在家中发生。从毫无自理能力的婴儿,到已经具有一定行事能力的少年,因为被暴露在亲密关系暴力之中的不幸经历,他们逐渐被划为一个社会群体,即家暴目睹儿童。

针对家暴目睹儿童的研究在20世纪末才初具规模,在此前绝大部分时间里,目睹儿童作为一个受害者群体并未进入公共讨论的视域。2006年,联合国儿童基金会发表题为《紧闭的门后:家庭暴力对儿童的影响》的报告,第一次将目睹儿童作为全球性的问题提出。直到今天,在我们试图描绘目睹儿童的整体肖像时,仍然受制于两个现实前提:第一,关于家庭暴力的数据在许多国家始终缺失,即使在研究资源最丰富的发达国家,这一群体的规模也很难被精确估算;第二,与性别、年龄甚至居住地区这些人口特征不同,目睹儿童的身份意义并不明确,因为每个目睹儿童的具体经历,都深嵌在其家庭的客观条件和亲子关系中。而这一点,也是社会干预的实践者们所面临的核心挑战。

越来越多的研究指出,目睹家暴会构成严重的童年创伤,并伴有持久的负面影响。与遭到虐待的儿童群体相似,目睹儿童最常见的短期和长期心理健康问题包括创伤后应激障碍、抑郁、焦虑等。在对比不同压力源对幼儿的影响时,一些科学家发现,察觉自己的照料者受到某种威胁是最容易让幼儿产生消极行为和情绪反应的一种刺激因素。在近10年的脑科学热潮中,也有神经科学家试图为目睹家暴的经历和未成年人的问题行为提供物理性解释。对长期生活在家暴中的孩子进行大脑皮层扫描后,他们发现了部分区域发育停滞,或特定区域对外部刺激异常敏感的现象。攻击性强、自闭、吸食毒品、早孕、犯罪等问题行为,都与目睹家庭暴力这一危险因素成正相关。

让人尤为忧心的还有那些在成年后才显现并且难以摆脱的影响。目睹儿童可能从身边的施暴者身上习得暴力行为。在调查一组施暴者时,研究者发现,那些在童年曾目睹过父母持武器施暴的人,更有可能在成年后施暴时也使用武器。在暴力中耳濡目染也可能扭曲一个人对亲密关系的认知,放大那些有暴力倾向的伴侣的吸引力。因此,如何切断家庭暴力的代际传递,成为当今研究者和政策制定者最关心的问题之一。

文章作者

张宇琦

发表文章0篇 获得16个推荐 粉丝46人

《三联生活周刊》实习记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里