托多罗夫论他人

作者:薛巍

2018-02-13·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2771个字,产生4条评论

如您已购买,请登录从美学到伦理学

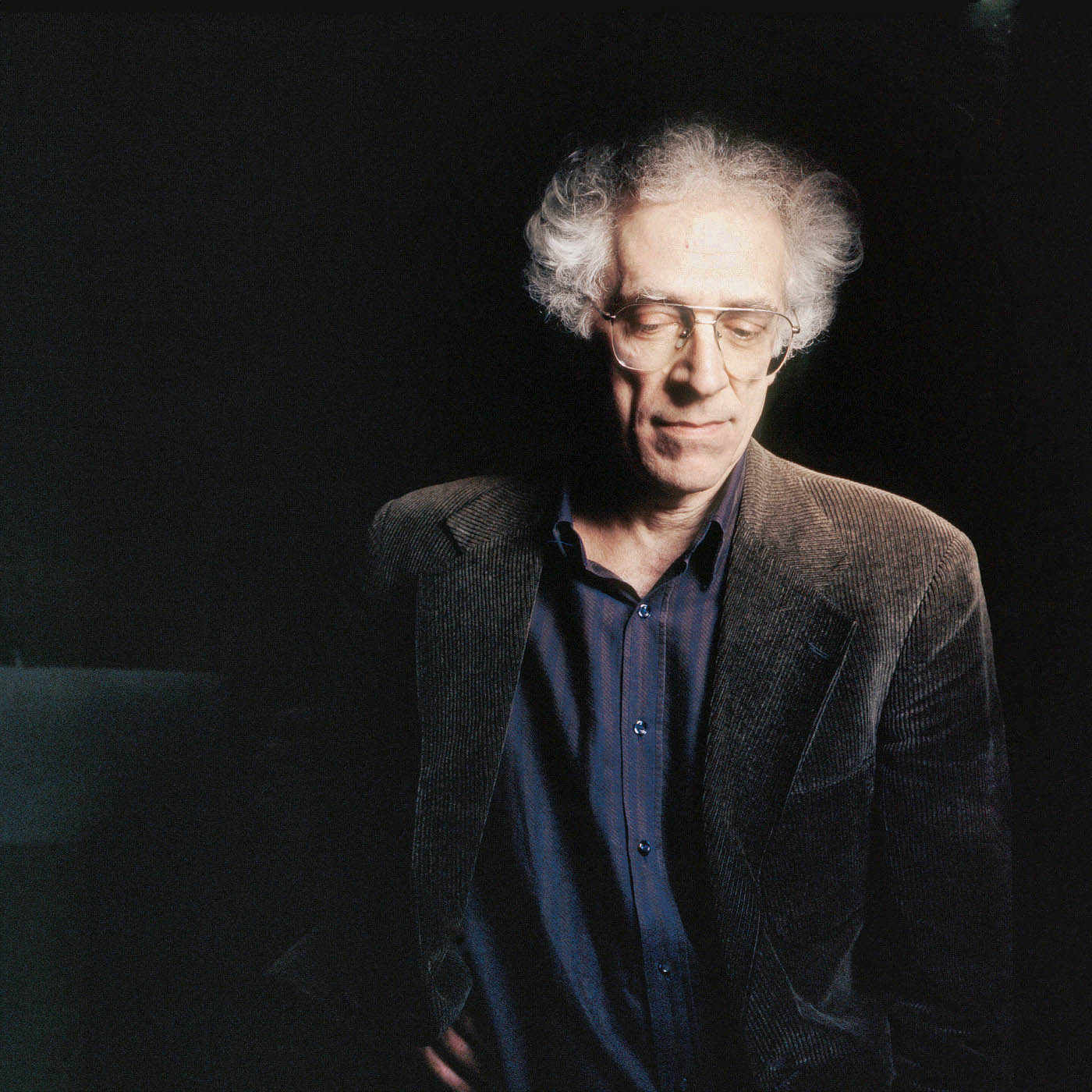

2月7日,法国文学理论家、思想史家茨维坦·托多罗夫在巴黎病逝,享年77岁。美国休斯敦大学法国史教授罗伯特·泽拉塔斯基说:“不幸的是,托多罗夫在我们最需要他的时候离开了我们,如今民族主义者和非理性主义者的偏见非常突出,尤其是在美国和欧洲。没几个当代思想家像托多罗夫那样对他人做了如此长期、清楚的思考。”

托多罗夫1939年出生于保加利亚首都索菲亚,父亲是一位大学教授,母亲在图书馆工作。24岁时到了法国,1966年在罗兰·巴特的指导下获得博士学位,后来成为法国国家科学研究中心研究员,主要著作包括《符号学研究》《什么是结构主义》《幻想文学导论》《象征理论》《征服美洲》《我们与他人》《不完美的花园》《害怕野蛮人》等。

从表面上看,托多罗夫的学术生涯明显分为两个阶段,从20世纪60年代到80年代初,他的研究重心是文学理论,主要从事结构主义诗学、叙事学理论的研究。从80年代起,他的研究重心发生了重大转变,从文学理论转向了文化、伦理以及人类的多样性,从形式转向了内容,从美学转向了伦理学。

对于转变的过程,托多罗夫做过一点解释。他在《我们与他人》一书的前言中说,到法国之后,他发现结识的那些人都不具备他从小耳濡目染的伦理道德观,而且他们的理论和实践、理想和生活是分离的。他们所秉持的信念,并不对其日常举止产生什么深刻影响。他说:“他们大体过着一种小资生活,宣称自己有着某种革命理想,而这种理想一经实现,必将摧毁他们现实存在的某种形式,而对这些形式他们又如此依恋……生活与言说互相脱节,事实与价值互相脱节,尤其是在人文科学领域,在我看来这是十分有害的。我完全赞同西蒙娜·薇依的看法:唯有当这知识为你所热爱,获取它才能使真理更靠近,其他别无可能。”

英国学者卡瑞妮·茨宾登(Karine Zbinden)说,托多罗夫的思想有一定的连续性,但他关心的问题在80年代初发生了急遽的变化。在1985年出版的《征服美洲》一书中,他开始了一种新的做法:不再不带个人色彩、躲在技术性话题后面。有位主教曾预言,西班牙的失败是因为它在新世界的暴行受到的惩罚,托多罗夫则首次把责任扩展到了整个西欧头上。他说,美洲土著跟欧洲人不同,缺乏“他者”这一概念,因而在面对敌人时无法保护自己,敌人可以控制他们对现实的感知,弄乱他们的计划和推理。西班牙殖民者对他者的兴趣不是为了了解异国文化、跟印第安人开展真正的对话,而是为了欺骗他们。前往美洲的传教士表现了理解土著文化的欲望,但其目的是让当地人改信基督教、清除异教,而不是为了接受相异性。

1989年,托多罗夫出版了《论人类多样性》一书。他认为孟德斯鸠是法国历史上把民族多样性和人类统一性问题同时思考得最深入的人。人认识自身是很难的,“认知器官不能完全掌握主体,因为主体参与了认知。认知和生活的完全分离只在某些特殊情况下才有可能,因为认知就是生活。眼睛看不到自己,拉罗什福科也这么说过”。孟德斯鸠认为,要想了解自己所处的社会,应该先认识整个世界。普遍是认识特殊的工具,而不是特殊导向一般。不了解他人,最终就不了解自己。

托多罗夫还赞同孟德斯鸠的普遍主义:不管我们信奉何种宗教,遵守法律、热爱同胞、孝敬父母一直是宗教的首要教义。这些原则不是相对的,如果某一派的说教不符合这些原则,那这一派说教就不配称为宗教。相反,我们应该遵从这些绝对原则,就算它们没有披着宗教威严的外衣。宗教可能是相对的,但公道,即真正的道义却不是。

文章作者

薛巍

发表文章583篇 获得0个推荐 粉丝4989人

江湖人称“贝小戎”、“小贝”,读书万卷

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里