莫里哀

作者:石鸣

2018-02-22·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3175个字,产生23条评论

如您已购买,请登录

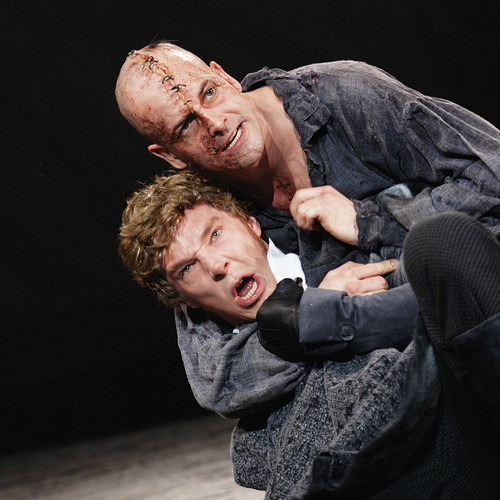

( 莫里哀 )

莫里哀之于法国就如同莎士比亚之于英国。两人在各自国家的那场跨越一个世纪的文学运动中都处于中间位置,莎士比亚前有马洛,后有雪莱,莫里哀前有高乃依,后有拉辛。莎士比亚活了52岁,莫里哀活了51岁。莎士比亚本质上是个抒情诗人,最擅长的是悲剧,他的作品中最广为人知的也都是悲剧人物———哈姆雷特、奥赛罗、麦克白。莫里哀本质上是市民,擅长用一种相当直接和现实的方式去处理人生命题,他的达尔杜弗、阿巴贡和阿尔诺耳弗可以说是从本能上抵触抒情、诗意和浪漫主义的。从作品的广度、深度以及词藻的华丽程度上看,莫里哀远远比不上莎士比亚,但是单就喜剧这一种戏剧类型而言,莫里哀被认为是无与伦比的,他以一己的创作提升了喜剧在艺术史上的地位。莫里哀的艺术从头到尾都显露出一种精细,莎士比亚的生卒年月比莫里哀提早大半个世纪,他死后6年,莫里哀才出生,前者面对的仍旧是半中世纪式的剧场,后者则已经是在为现代剧场观众表演和写作了。

这可算是莫里哀比起莎士比亚的另一个优势:他需要取悦的那个剧场、社会、时代在文化上发展得更加成熟,口味也更加挑剔。17世纪上半叶,戏剧在法国经历了一个提升的过程:传统的法国闹剧不再流行乃至于在首都的剧场中销声匿迹,古希腊时期的“三一律”逐渐占据剧场创作的主导地位,高乃依写出了一批符合这一规范的杰作,政治上黎希留创办了法兰西学院,将剧作家们擢升为院士。然而,这种按照贵族审美情趣发展出来的法国古典主义戏剧有着非常人工化的痕迹:文本必须以十二节拍的诗体写成,在第六个节拍时一定要有停顿,句末押韵必须阴性阳性对称进行等等。莫里哀的“高雅喜剧”《愤世嫉俗》即采取了这种写作形式,他也有一些散文体的喜剧作品,但依旧抑扬顿挫、节奏分明,且一旦采用散文体,就要冒“沦为闹剧”的舆论风险。

一般认为,莫里哀的戏剧手法的滋养主要来自民间,来自他年轻时在外省巡演13年的过程中所接触到的闹剧和意大利假面喜剧。他早年的作品大部分都散失了,留存下来的篇目中,意大利即兴喜剧的痕迹非常明显:固定的人物扮相,模式化的性格类型,大部分对话发生在交叉路口或者公众广场上,现成的戏剧结构,靠各种巧合不断推进的剧情。1658年,36岁的莫里哀首度回归巴黎时演出的剧目《冒失鬼》和《爱情的怨气》正是这样的作品,这两部戏让莫里哀的剧团在巴黎一炮走红,首都观众已经很多年没有机会看到本土出产、品质扎实的喜剧。在路易十四的授意下,莫里哀和另一个意大利的假面喜剧剧团分享了同一个剧场,一开始,意大利人占据了比较优势的场次——礼拜天、礼拜三和礼拜五,一年之后,优势便转移到了莫里哀这边。

文章作者

石鸣

发表文章2篇 获得0个推荐 粉丝121人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里